artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション

会期:2017/12/01~2017/12/20

KAAT神奈川芸術劇場[神奈川県]

2004年に初演され、身ぶり・発話・話法とさまざまな方向からその後の現代日本演劇に大きなインパクトを与えたチェルフィッチュ『三月の5日間』。その「リクリエーション」がKAAT 神奈川芸術劇場で12月20日まで上演中だ。オーディションによって選ばれた若い俳優たちと書き換えられた戯曲による新たな『三月の5日間』はなぜ必要とされたのか。

『三月の5日間』は2003年のイラク戦争開戦前後の5日間をラブホテルで過ごした男女とその周辺の人々を描く。オリジナル版が最後に上演されたのは2011年の12月、今回と同じKAATでのことだ。奇しくも公演初日の2日前、当時のアメリカ大統領バラク・オバマがイラク戦争の終結を正式に宣言している。つまり、オリジナルの『三月の5日間』のほとんどはイラク戦争の只中に上演されたのだということになる。だが、イラク戦争が終結した2011年12月14日以降、イラク戦争への想像力はかつて存在したものへの想像力としてしかあり得ない。向けられる想像力の変質ゆえに、『三月の5日間』は新たな形を必要としたのではないか。

リクリエーション版の演出では、俳優、俳優が想像するもの、観客が想像させられるもの、そしてそこにないものについて、場面ごとにさまざまな関係が試されているように見えた。観客は俳優とともに舞台上にないものを想像し、ある俳優の語りの登場人物を舞台上のまた別の俳優に重ね、あるいはシンプルに俳優=登場人物として(つまりはもっとも一般的な演劇のあり方で)見る。オリジナル版ではその境界があいまいであることがひとつのポイントだったが、リクリエーションでは一つひとつの機能をたしかめるように場面が配置されている。いわば演劇の「文体練習」、想像力のトレーニングだ。目の前の人が何を考えているのかと考え、話題に出た共通の友人に思いを馳せ、見知らぬ誰かを想像し、そしてフィクションの世界を、未来を思い描く。想像力はさまざまな機能を持つことができる。だがそれらは所与のものではなく、獲得あるいは発明されなければならないのだ。

チェルフィッチュ『三月の5日間』リクリエーション

撮影:前澤秀登

公式サイト:https://chelfitsch.net/

2017/12/02(土)(山﨑健太)

ナイロン100℃『ちょっと、まってください』

会期:2017/11/10~2017/12/03

本多劇場[東京都]

(作品の結末に触れています)

ナイロン100℃『ちょっと、まってください』は作・演出のケラリーノ・サンドロヴィッチが別役実にオマージュを捧げた「不条理喜劇」。ある金持ち家族の家に見ず知らずの乞食家族がヌルリと入り込んでいく。言葉を交わすうちに横滑りしていく論理が思わぬ展開を呼び込み、過去さえも書き換えられていく様がおかしくも恐ろしい。自らペテン師を名乗る男(マギー)の語りに誘われて、観客は不条理の世界へと迷い込む。

だが、ペテン師の男は最終的に世界から排除されてしまう。嘘や詭弁を弄するペテンは実のところ論理に拠っているからだ。ゆえに不条理な世界にペテン師のやり方は通用しない。金持ち家族を騙していたはずのペテン師は、いつしかおかしな論理に巻き込まれ、罠とも呼べない罠に自ら落ち込んでいく。二つの家族のおかしさに気づいていながら我関せずと見て見ぬ振りをしてきた彼は、世界から手痛いしっぺ返しを喰らうのだ。おかしなことには突っ込まなければ、世界はボケに覆われる。語り手を失った観客はそんな世界に取り残される。

ナイロン100℃『ちょっと、まってください』

撮影:桜井隆幸

その先にはさらに恐ろしい結末が待っている。遠い背景として描かれていた社会運動が唐突に前景化するラスト。賛成派と反対派、そして中立派の対立の末、街には雪のような消毒薬が降り注ぐ。観客が不条理に笑う間に、外の世界では取り返しのつかないことが起きたらしい。金持ちの家の立つ土地はいつの間にか地盤沈下で沈んでいて、通りすがる人がペテン師の「ちょっと、まってください」の声に耳を傾けることはない。気づけば彼らは世界から切り離されている。

さて、ドメスティックな不条理は、果たして舞台上だけのことだろうか。「ちょっと、まってください」と声をあげるならば今のうちかもしれない。

ナイロン100℃『ちょっと、まってください』

撮影:桜井隆幸

公式サイト:http://www.sillywalk.com/nylon/

2017/12/01(金)(山﨑健太)

イキウメ『散歩する侵略者』

会期:2017/10/27~2017/ 11/19

シアタートラム[東京都]

『散歩する侵略者』は2005年初演のイキウメの代表作。この秋には黒沢清監督により長澤まさみと松田龍平の主演で映画化もされ、今回はイキウメとしては3度めの再演となる。すでに十分な人気と実力を兼ね備えるイキウメだが、近作ではますます充実した活動を展開している。この5-6月に上演された『天の敵』では舞台上に複数の時空間を配置する作・演出の前川知大の手つきが冴えわたり、俳優たちもそれに十二分に応える好演を見せた。このタイミングでの代表作『散歩する侵略者』の再演は、劇団としての継続的な活動の成果を反映し、傑作の再演に向けられた期待を大きく上回る舞台となった。

物語は数日間行方不明だったある男(浜田信也)が戻ってくるところからはじまる。まるで別人のようになってしまった夫に戸惑う妻(内田慈)。やがて夫は告げる。実は自分は地球を侵略しに来た宇宙人なのだと。折しも街では特定の概念が理解できなくなる奇病が流行。それは彼ら宇宙人が「概念」を収奪した結果だった──。

今回の再演では、夫婦の再生、国と個人との対立などさまざまな要素が詰め込まれた作品の、また新たな側面が浮かび上がって見えた。再演の度に発見があるのが傑作の傑作たるゆえんだろう。

舞台となる「日本海に面した小さな港町」は「同盟国の大規模な基地がある戦略的に重要な土地」であるとされ、物語の背景には隣国との軍事的な緊張の高まりがある。図らずも2017年の現在を反映したかのような再演となったわけだが、真にアクチュアルな意味を獲得してしまったのはむしろ、「概念」の収奪という設定の方だ。

言葉の意味が骨抜きにされるとき、社会はその成立基盤から揺らいでいく。地面に大きく亀裂が入った舞台美術(土岐研一)は東日本大震災後の日本を思わせると同時に、今まさに足元に広がりつつある裂け目をも可視化していた。見える世界、拠って立つ場所の違いが生む断絶は深刻だ。ラストシーンの二人の「すれ違い」はまったくもって他人事ではない。

イキウメ『散歩する侵略者』

左から浜田信也、安井順平

撮影:田中亜紀

公式サイト:http://www.ikiume.jp/

2017/11/08(水)(山﨑健太)

SPIELART「WHISPERING BODIES」

会期:2017/10/29~2017/11/11

ミュンヘン市立博物館[ドイツ]

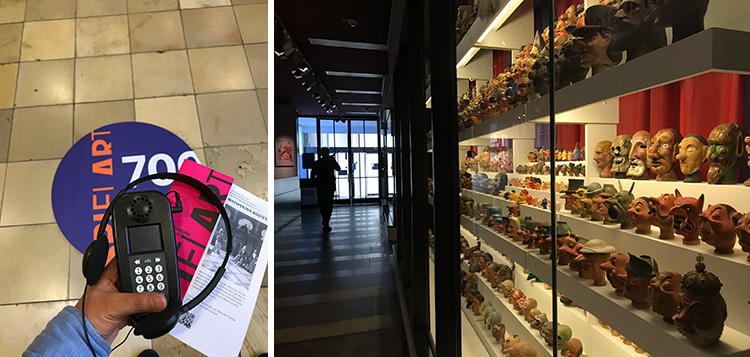

ミュンヘン中心部、多くの観光客が訪れるヴィクトアリエン市場のすぐそばにミュンヘン市立博物館はある。ドイツ語のキャプションしかないせいか観光ガイドでの扱いは小さいが、バリエーションに富んだ展示品は見応えがある。「WHISPERING BODIES」は同館を舞台とするオーディオガイドツアーだ。1995年以来、ミュンヘンで2年に1度開催されている舞台芸術祭SPIELARTのプログラムのひとつとして「上演」された。

撮影:山﨑健太

ツアーは3つのパートから構成される。まずはAlejandro Ahmedによる『CHOREOGRAPHIC ADHERENCE TO NON-OBLIVION』。「忘れないための振付け」とでも訳すべきだろうか。タイトルの通り、鑑賞者はさまざまな身ぶりを要求される。踊り手を象った人形と同じポーズを取り、胸像と向き合って自らの顔を撫で回し、棺桶と並んで横たわる。自分自身の身体への意識が展示品のモノとしての手触りを生々しく呼び起こし、遠い過去に触れる体験が自らのいなくなった未来への思考を触発する。

José Fernando Peixoto de Azevedoによる『CONTENT. MANIFEST.』は常設展「ミュンヘンの国家社会主義(National Socialism in Munich)」が舞台だ。「あなたが展示を見て歩くことで私は存在する」と語りかける声。ナチスの行為を生々しく伝える展示のところどころで写真を撮るよう指示される。それがもうひとつの展示になるのだと。後ろめたさを覚えながらシャッターを切る。だが展示を見終え外に出た私は「写真をすべて消してください」と指示される。手元に写真は残っていない。記憶を伝えるのはあくまで人間なのだ。

Suli Kurban による『What I See?』は人形劇の常設展を主な舞台とするオーディオ・スリラー。展示には無数の人形が並び、これを見るだけでもこの博物館を訪れる価値は十分にあるだろう。さて、想像してみてほしい。その人形たちが一斉に話しかけてくることを。言葉の意味がわからないのが一層怖い。だがそこにあるのは単純な恐怖ではない。過去からの声なき声を聞けという重圧と、その声を理解できないがゆえの罪の意識。それはほとんど畏れと言ってもいい感情だ。

私の身体は歴史の流れの只中にあるのだということをまざまざと突きつけられる体験だった。

撮影:山﨑健太

公式サイト:http://spielart.org/index.php?id=24&vid=297

2017/11/05(日)(山﨑健太)

SPIELART マーク・テ『VERSION 2020 - THE COMPLETE FUTURES OF MALAYSIA CHAPTER 3』

会期:2017/10/28~2017/10/31

Gasteig Black Box[ドイツ]

2020年、我が国は素晴らしい国になっているだろう。政府は遠大な目標を掲げ、子供たちに来たるべき未来都市を描かせる。輝かしき夢。その一部となることは誇るべきことだ。そう信じられていた。だが2016年、政府は新たに2050年に照準を合わせたビジョンを掲げる。2020年のことなどなかったかのように──。マレーシアの話だ。ミュンヘンで開催される国際舞台芸術祭SPIELARTで初演を迎えたマーク・テの新作ドキュメンタリー演劇は、政府の掲げた2つのビジョンを題材とする。

クアラルンプールを拠点に活動するマーク・テは演出家、キュレーター、研究者、アクティビストと多くの顔を持つアーティスト。日本でも2016年に『Baling(バリン)』が横浜と京都で上演されている。社会的問題を大きな枠組みとして扱いながら、そのなかにいる個人に焦点をあてる手つきは本作にも共通している。

本作に登場する4人のパフォーマーは皆、1996年に政府が発表した2020年への国家的ビジョンWawasan 2020のパラダイムの下で育ってきた。未来都市を描いた絵が表彰されることは、マスゲームを視察する大統領と視線が合うことは素晴らしいことだった。その先には輝かしい未来が待っているのだから。自らの体験を語るパフォーマーたち。だが政府は何食わぬ顔で目標を延期する。Transformasi Nasional 2050? その頃にはもう60歳じゃないか! 夢見た未来は奪われた。

公共の場である広場にテントを建てて占拠する反政府デモは、大地を自らの下に取り戻すための営みだ。Tomorrow belongs to us. パフォーマーたちは足元の人工芝を剥がし、むき出しになった床面に小さなライトを置いていく。灯る明かりは人々の描く夢だ。未来を描くことは個人の手に取り戻さなければならない。本作が個人史に焦点をあてているのはそのためだ。個人の夢の先にこそ、望ましい国の未来が待っている。

ロマンチックに過ぎるだろうか? そうかもしれない。だが日本人は、いや、私はきちんと夢を見られているだろうか?

本作は2018年2月から3月にかけて開催されるシアターコモンズの一環として来日する。プログラムの詳細は12月下旬公開とのこと。

マーク・テ『VERSION 2020 - THE COMPLETE FUTURES OF MALAYSIA CHAPTER 3』

SPIELART 2017 // Mark Teh – VERSION 2020 // Interview und Porträt:https://youtu.be/nTgDi8BIpUk

公式サイト:http://spielart.org/programm/all/?no_cache=1&vid=284&L=1

シアターコモンズ’18:http://theatercommons.tokyo/

2017/10/30(月)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)