artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

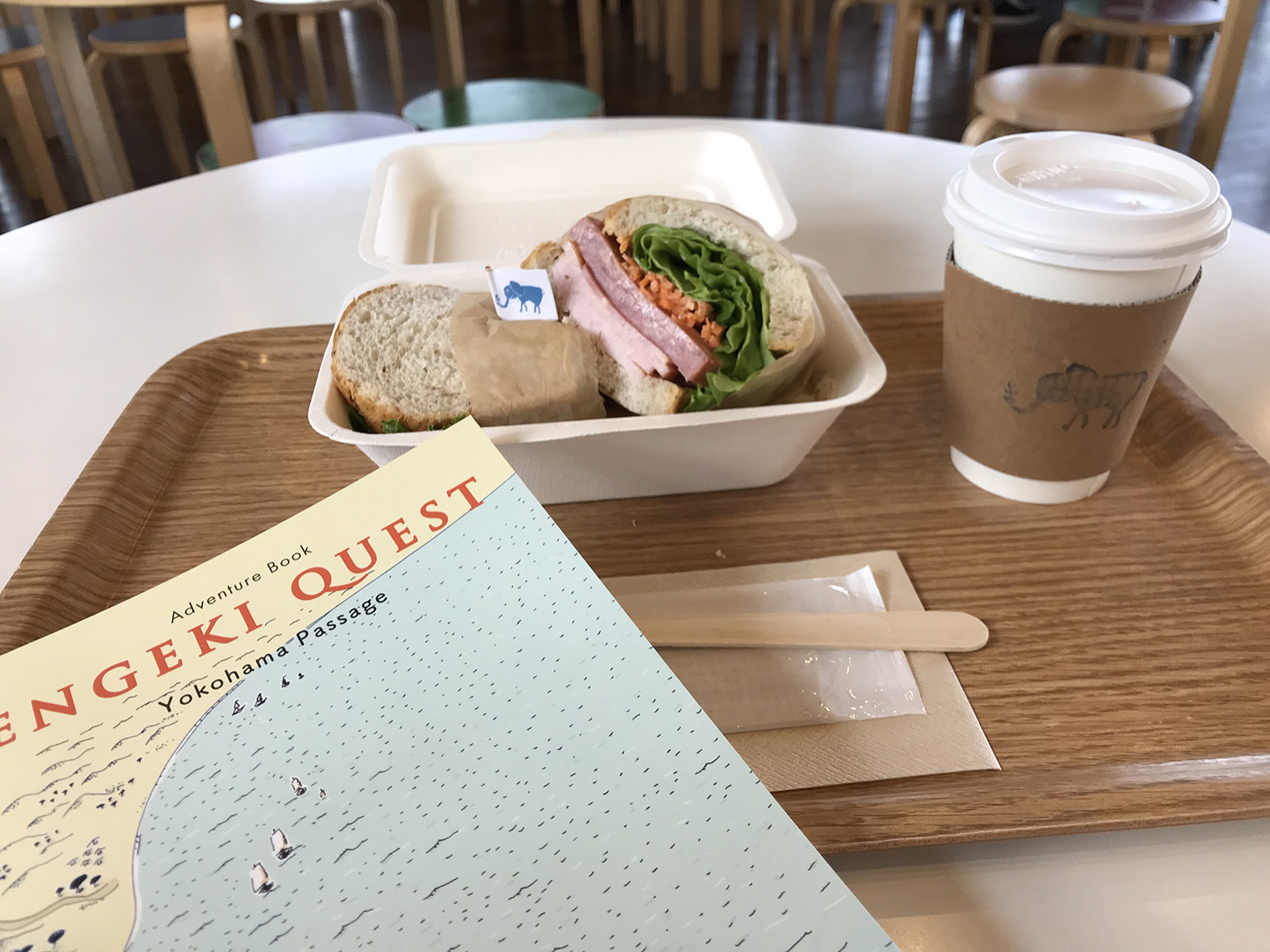

藤原ちから(BricolaQ)『演劇クエスト・横濱パサージュ編』

会期:2018/02/10~2018/02/18

横浜市中区[神奈川県]

『演劇クエスト』の参加者は、「冒険の書」と呼ばれるガイドブックを手に街を歩く。ガイドブックといってもそこに載っているのは観光名所などではなく、物語の断片だ。ゲームブックというものを知っているだろうか? 文中に分岐がいくつも埋め込まれていて、読者は自身の選択が生み出す無数の物語を楽しむという趣向の本だ。『演劇クエスト』の参加者もまた、現実の街を舞台に自ら行動を選択しつつ、物語に導かれ歩みを進める。

「横濱パサージュ編」には11の物語が含まれている。所要時間は1本につき20分から90分。JR桜木町駅観光案内所や象の鼻テラスなどで「冒険の書」をピックアップしたら、まずは物語の始点のひとつに向かおう。たとえば山下公園・氷川丸。そこから見知らぬ街の表情に触れる旅が始まる。

[撮影:山﨑健太]

[撮影:山﨑健太]

読者に「あなた」と呼びかける『演劇クエスト』の語り手は控えめな存在だ。私の知らない街の歴史を語り(例えばあなたは山下公園が何でできているか知っているだろうか?)、見知らぬ場所へと導いてくれることもあるが、その声はときにあまりに慎ましく、私はしばしば道に迷ってしまう。声はすべてを語らない。

見知らぬ街のよそよそしさと、寄り添う声の親密さ。導く声と、さまよう余白。すぐそばに佇む過去と、無関係に通り過ぎる現在。『演劇クエスト』のよくできた不親切設計は予定調和の「冒険」を用意するのではなく、ささやかなれど未知なるものへと、あるいは忘れていた思い出へと私の目を開く。

潮の香りと波音のする横浜は冒険を始めるにはうってつけの街だ。城崎、マニラ、デュッセルドルフ、安山。『演劇クエスト』はいくつもの街を旅してきた。そしておそらくこれからも。私はまだひとつの街の、たった二つの物語を辿ったに過ぎない。ここにはまだ九つの物語が残っている。街にはさらに無数のそれが。あなたの知らない物語に思いを馳せること。Then, you could be a stranger anywhere.

[撮影:山﨑健太]

[撮影:山﨑健太]

公式サイト:

https://www.tpam.or.jp/program/2018/?program=engeki-quest

https://www.facebook.com/engekiquest/

http://bricolaq.com/

2018/02/15(山﨑健太)

岩松了プロデュースvol.3『三人姉妹はホントにモスクワに行きたがっているのか?』

会期:2018/01/26~2018/02/04

下北沢 駅前劇場[東京都]

意地の悪いタイトルである。

岩松了プロデュース公演は岩松が若い俳優たちとワークショップを経て公演をつくり上げるシリーズ。1作目ではチェーホフ『かもめ』、2作目では鶴屋南北『東海道四谷怪談』と古典作品を題材とし、本作はチェーホフ『三人姉妹』を上演しようとしている若い俳優たちを描いた群像劇となった。高架下の川べり。ある者は台詞合わせに余念がなく、ある者は作品論を闘わせ、ある者は噂話に興じている。稽古は始まらない。いつまでたっても現われない演出家を彼らは待ち続ける──。

つまり、本作はサミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』を下敷きにした作品でもあるわけだ。若い俳優たちは稽古が始まるのを待っているだけではない。自分を見出してくれる演出家の、映画監督の、あるいは観客の登場を待っている。努力するのは当然として、見出してくれる人の存在なしに彼らは成功することができない。だがそのときはいつ訪れるのか、いつか訪れるのか。稽古を、恋を、生活をしながら、彼らは待ち、生き続ける。「生きていかなくては」。これは『三人姉妹』の台詞かあるいは彼ら自身の言葉だったか。

いつしか彼らの服はボロボロになっている。ある者はそれに気付かず、ある者は他の者の様を嘲笑い、ある者は自分の服がボロボロであることの意味をうまく掴めない。「やがて時がたてば、私たちもこの世に永遠の別れを告げ、忘れられてしまう」「いつになっても、私たち、モスクワへは行けない」「私、わかってた」。残酷な言葉だ。彼らが『三人姉妹』であるならば、「ホントにモスクワに行きたがっているのか?」という問いはホントに意地が悪い。しかしそんな台詞を口にする彼らのなんと魅力的なことか。若さは儚い。「そうかもしれん」、だが「まだ何もかもやってみたわけじゃない」。これは岩松のシニカルな愛情なのだ。だが俳優たちはそれに無頓着なようにも見え、そのことがますます彼らの刹那を際立たせる。

[撮影:橋本一郎]

[撮影:橋本一郎]

公式サイト:http://www.dongyu.co.jp/iwamatsu-pro3/

2018/02/03(山﨑健太)

地点『汝、気にすることなかれ』

会期:2018/02/01~2018/02/04

アンダースロー[京都府]

オーストリアの劇作家エルフリーデ・イェリネクがシューベルトの歌曲をモチーフに書いた本作。地点がイェリネク作品を手がけるのは『光のない。』(2012)、『スポーツ劇』(2016)に続いて3作目、本拠地アトリエ・アンダースローのレパートリー作品としては初めてのことだ(※本作の初演は2017年8月)。

上演はカーテンコールで始まる。終わりの拍手。第一部は大女優の劇場葬、彼女の最後の舞台だ。「私は三位一体の神のような存在」という彼女の言葉はしかし、地点の5人の俳優によって分割され発せられる。もともと分裂気味なイェリネクの言葉が、舞台上で複数の身体を獲得する。「彼女」が「私たちは群衆なの」と言うとき、「私たち」が指すのは俳優か観客か。

ウルトラ怪獣ジャミラのような造形の真っ白な衣装(衣装:コレット・ウシャール)が印象的だ。それは死装束にも花嫁衣装にも見える。あるいは防護服、蛹(さなぎ)、ミイラ。舞台を這いずる俳優の姿は蛆虫のようでもある。死体を喰む蛆はやがて蛹となり、飛翔のときまで静止する。回転するレコードが断続的に奏でるシューベルトの歌曲(音楽:三輪眞弘)。生と死の循環。そして一時の中断。第二部のモチーフは「白雪姫」だ。

[撮影:松見拓也]

[撮影:松見拓也]

鏡張りの床面(舞台美術:杉山至)は俳優たちの分身をその足下にはっきりと映し出す。もう一人の「私」は踏みつけにされている。「権力というのはいつでも自らに権限を与えるもの。でも、私に権限を与えてくださったのは皆さんなのよ。お馬鹿さんね」。第三部のモチーフは国家と個人だ。俳優たちは手を取り合い、群体のようにもつれ合う。そうして演劇が立ち上がる。

[撮影:松見拓也]

[撮影:松見拓也]

アンダースローでは2月26日から新作『正面に気をつけろ』を上演する。同作はブレヒトの未完の作品「ファッツァー」を劇作家・松原俊太郎が翻案した書き下ろしで、空間現代が生演奏で音楽を担当している。イェリネクにも通じる松原の文体はどのように舞台に乗せられるだろうか。

公式サイト:http://www.chiten.org

2018/02/01(山﨑健太)

SCOOL パフォーマンス・シリーズ2017 Vol.6『高架線』

会期:2018/01/26~2018/01/29

SCOOL[東京]

私と関係したりしなかったりしながら、世界は常にそこにそれとしてある。そんな当たり前の、しかし確と実感することは少ない世界のあり方に、たしかな手応えをもって触れさせてくれるような舞台だった。

原作は芥川賞作家・滝口悠生の初の長編小説。脚本・演出は小田尚稔が手がけた。モノローグが連なって16年間の物語を紡ぐ原作は、観客に語りかけるようなモノローグを多用する小田の作風と相性がいい。原作の雰囲気をよく再現した舞台だったと言えるだろう。

西武池袋線東長崎駅徒歩5分、家賃3万のぼろアパート、かたばみ荘。そこに住む者はアパートを出るときには次の居住者を自ら連れてこなければならない。後輩・片川三郎に部屋を譲った新井田は数年後、三郎が失踪したと連絡を受ける。新井田にはじまり三郎の幼馴染の七見歩、その妻・奈緒子、三郎の後に入居した峠茶太郎、茶太郎の行きつけの店のマスター・木下目見、小説家を名乗る男・日暮純一、その妻・皆実と語り手はバトンタッチされ、話は互いに関係あったりなかったりしながら続いていく。

俳優たちは順に舞台に進み出てひとりずつ語っていく。自らの出番を終えた者は舞台奥に並べられた椅子に腰かけ、ときおり語り手に目をやったりはするもののただそこにいる。この仕掛けはシンプルだが効果絶大だ。物語は観客の目の前で紡がれる。俳優が観客と共有するSCOOLという空間に時間が堆積し、そこは「私たちの部屋」になっていく。

やがてかたばみ荘が取り壊されるそのとき、彼らはいよいよ一堂に会す。初めて彼ら全員が、いわば関係を持つ瞬間。つまり、舞台奥の椅子に控える彼らは、潜在する世界の可能性だったのだ。未来のある瞬間に、突如として私と関係を結ぶかもしれない世界の可能性。それが可能性のままだっていい。世界とはそういうものだ。だが、世界はいつも私に開かれている。

3月9日(金)からは同じSCOOLで小田尚稔の演劇『是でいいのだ』が上演される。

[撮影:前澤秀登]

2018/01/26(山﨑健太)

青年団リンク ホエイ『郷愁の丘ロマントピア』

会期:2018/01/11~2018/01/21

こまばアゴラ劇場[東京都]

ホエイという名前は「ヨーグルトの上澄みやチーズをつくるときに牛乳から分離される乳清」に由来し、「何かを生み出すときに捨てられてしまったもの、のようなものをつくっていきたい」と付けられたという。『珈琲法要』『麦とクシャミ』に続く北海道三部作の第三部となる今作の舞台は夕張市。ダム湖を望む駐車場に集うのは、夕張の炭鉱で働いていた老人たちだ。かつて彼らはダム湖に沈んだ街に住んでいた。恋愛、結婚、年中行事、炭鉱事故、転職、引っ越し。昔話が過去の情景を呼び起こし、決して平坦とはいえない彼らの半生が描き出される。必死で生きてきた彼らの現在は苦い。若者に子供をつくれと言えば産む気にならない社会にしたのはあなたたちだと返される。国のエネルギー政策やダム建設計画に翻弄され、やがては住む場所を追われた彼ら。悪いのは誰か。そして歴史は繰り返す。

[撮影:田中流]

山田百次の演出は観客を共犯者に仕立て上げ、客席の安全圏から引きずり出す。ほとんど素舞台と言っていいほどシンプルな舞台美術も、いつの間にか本編に入っている前説も、あるいはナレーションを交えつつ自在に年齢を行き来する俳優の演技も、すべてが「これは演劇だ」ということを主張し続ける。俳優たちはみな巧みだが、舞台上の「リアル」はときに学芸会のように不完全だ。観客の想像力がそれを補填し完成させる。観客は登場人物の人生を、彼らに起きる不条理を、舞台上に出現させる片棒を担ぐ。炭鉱事故の場面で劇場を覆う暗闇がゾッとするほど恐ろしいのは、私が事故の「共犯者」だからであり、同時に私も「そこ」にいるからだ。

ホエイは史実を取材し、歴史の中で忘れられてきた人々や事実に光をあてる。それは同時に、いまだ光があてられぬままの人々に思いを馳せる作業でもあるだろう。すべてを知ることはできない。すべてを想像することもできない。それでも、なけなしの想像力にできることはあるはずだ。

[撮影:田中流]

公式サイト:https://whey-theater.tumblr.com/

2018/01/14(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)