artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

三野新『クバへ/クバから』

発行所:三野新・いぬのせなか座写真/演劇プロジェクト制作実行委員会

発行日:2021/06/30

三野新(1987-、福岡生まれ)は、演劇と写真を結びつけるというユニークな活動を展開してきた「写真家」である。今回の新作『クバへ/クバから』では、小説、詩歌、デザインなど、多彩な方向性を持つ創作集団「いぬのせなか座」と組んで、「写真集制作」そのものを演劇として上演することを試みた。2018年8月からスタートしたプロジェクトは、途中、何回かの座談会、写真展などの開催を経て、最終的に「いぬのせなか座叢書4」として刊行された写真集『クバへ/クバから』にまとまった。

そのようにして形をとった「写真集」は、錯綜する写真、テキスト、イラストの複合体として編み上げられている。中心的なテーマ(被写体)は、沖縄をはじめとする南方地域に自生する植物クバ(ビロウ)である。クバは、日本の古代においても沖縄の創世神話においても神木=聖なる植物として崇められてきた。三野はそのクバの植生分布の北限が彼の生まれた福岡県であることを知り、自らの記憶や体験と、沖縄(奄美諸島を含む)の歴史文化とを重ね合わせつつ探求する、何度かの旅を企図する。その過程で「沖縄を、いま、東京から撮影する」ことの意味が、写真やテキストを通じて問い返されていくことになる。

「写真集制作」を通じて、沖縄をめぐる使い古された言説、イメージを「新たな配置、名付け、撮影行為のなかで攪拌させていく」という意図は、山本浩貴+h(いぬのせなか座)による装丁・レイアウトを含めてとてもうまく実現していた。ただ、演劇化のプロセスを経ることで、三野の「クバ」に寄せる初発的な動機もまた「攪拌」してしまったことも否定できない。創作行為のテンションとリアリティを保ちつつ、この方法論をさらにさまざまなかたちで展開することはできないのだろうか。『クバへ/クバから』の上演を、これで終わらせるのはややもったいないと思う。

関連記事

カタログ&ブックス | 2021年7月15日号[近刊編]:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

2021/07/21(水)(飯沢耕太郎)

徐勇展「THIS FACE」

会期:2021/07/16~2021/08/16

BankART KAIKO[神奈川県]

中国・上海出身の徐勇(Xu Yong、1954-)は、日本の読者にとって懐かしい名前ではある。日本の出版社から『胡同 北京の路地』(新潮社、1994)が出版されているからだ。だが徐勇は、北京の古い町並みと暮らしを撮影するドキュメンタリー写真家という枠組にはおさまりきらない、多面的な活動を展開してきた。1980年代にはコマーシャル写真の分野で成功をおさめ、そのテクニックを活かして演出的な手法で性的な問題を大胆に扱った「解決方案」(余娜との共作、2007)なども発表している。また、中国の現代美術の震源地となった北京郊外の「798芸術区」の創始者のひとりでもあった。

今回、横浜・馬車道のBankART KAIKOで開催された「THIS FACE」展に出品された作品も意欲的な写真シリーズである。会場にはひとりの女性の顔をクローズアップで撮影した513点の写真が並ぶ。彼女は髪を整え、イヤリングをつけ、口紅を引いて化粧するが、何枚かあとになると髪は乱れ、汗が滲み、疲労が色濃く漂うような顔つきになっていく。そのプロセスが何度か繰り返され、観客は彼女の顔の変化を近い距離で目撃することになる。実はモデルの女性は実在する「性工作者」の「紫U」で、これらの写真は2011年1月19日の朝10時から夜中の1時までの15時間に北京東環路のホテルの一室で撮影されたものだ。本展の元になった香港、文化中国出版刊行の写真集『這張臉』(2011)には、「紫U」によるその日の生々しい出来事を記した日記も収録されている。

スキャンダルを狙った、あざとい仕掛けという見方もできそうだが、中国のような政治が人々の生を縛り付けている国において、このような作品を発表することのむずかしさを考えると、徐勇の試みの過激さには驚くしかない。顔のみをクローズアップで捉えて、他の視覚的情報をカットするやり方も、観客の想像力に訴えるという点でうまくいっていた。性と政治とが分かちがたく結びついているという点では、日本も同じはずだが、このような作品はまず出てこない。中国のドキュメンタリー写真の厚みと底力を感じさせる展示だった。

2021/07/20(火)(飯沢耕太郎)

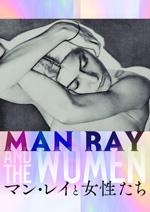

マン・レイと女性たち

会期:2021/07/15~2021/09/06

Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]

面白い企画である。これまでもマン・レイの作品展は何度も開催されており、それ自体は珍しいものではない。だが、「マン・レイと女性たち」の関係のあり方に焦点を絞った展覧会は、あまりなかったのではないだろうか。

たしかに、マン・レイは生涯にわたって、美しく魅力的な女性たちをモデルとして作品を制作し続けてきた。特に、彼と公私ともに関係が深かったキキ・ド・モンパルナス、リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、アディ・フィドラン、ジュリエット・ブラウナーらをモデルとした、輝くばかりの写真群は出色の出来栄えといえる。彼女たちはマン・レイのインスピレーションの源であり、その存在抜きでは、ユーモアとエスプリとエロティシズムを合体させた彼の作品世界そのものが成りたたない。

だが近年、男性アーティストと女性モデルとの関係は、マン・レイの時代よりも、微妙でむずかしいものになりつつある。いうまでもなく、フェミニズム的な見方が強まるにつれて、男性が女性を従属させ、支配するような作品制作のあり方が、問題視されるようになってきたからだ。そのことは、今回の展覧会でも考慮せざるを得なかったようで、監修者の巌谷國士による序文でも、作品を所蔵する「国際マン・レイ協会」のメッセージでも、「マン・レイはいつも女性と対等に接し、差別意識も偏見もない客観的な目で、敬意を持って女性の美と個性を定着」したことが強調されていた。

実際のところ、本当にマン・レイと女性たちが「対等」だったのかは疑問が残る。だが、彼が常にモデルたちとの共同作業のようなかたちで作品を制作し、彼女たちのこのようでありたい、こんなふうに成りたいという欲望を素早く察知し、実現しようとしていたことは間違いないだろう。ダダイストやシュルレアリストのような、やや特異な集団内だけのことだったかもしれないが、そこにはたしかに男女の創造的な共犯関係が成立していた。

問題は、特に男性が女性を撮影するヌード写真やポートレートに対する、社会的な監視体制が強まってきていることだ。今回は、1920-50年代の作品が大部分であり、「女性と対等に接し」と何度も表明することでなんとか展覧会が実現できたが、ギャラリーや美術館にヌード写真を展示すること自体がタブーになりつつある。「マン・レイと女性たち」展は、そのことの当否を、もういちど考え直すきっかけにもなるのではないだろうか。

2021/07/15(木)(飯沢耕太郎)

Tokyo Rumando 映像作品展「S TRIP」

会期:2021/07/01~2021/07/31

Tokyo RumandoはこれまでZEN FOTO GALLERYから写真集として刊行した『REST 3000〜STAY 5000〜』(2012)、『Orphée』(2014)、『S』(2018)などを通じて、自らのパフォーマンスを写真化するシリーズを発表し続けてきた。そのうち「何故私はパフォーマンスをするのか」と自問するようになり、ひとつの答えとして、20代の頃に、ファッションを学びながら、日本各地のストリップ劇場やキャバレーをショーダンサーとして巡っていたという体験に行きついた。その時期には「鑑賞者の為に自身でパフォーマンスをすると言う行為は私の中で日常化し、とても自然な行為」だったのだ。そこから、最終的に写真作品として発表するのではなく、パフォーマンスそのものをビデオで記録し、それを再編集して上演するという展示のやり方を思いつく。

今回の個展では、2020年にドイツ・フォルクヴァンク美術館で開催した個展「The Story of S」に出品した映像作品をアップデートするとともに、「S IS A STORY」「S IS SECRET」「S IS SEXUAL VIOLET」といったタイポグラフィーも壁面に展示していた。

アパートの一室で、さまざまな設定の人物を演じたり、外に出て「大量の衣装をスーツケースに詰め込んで、ハイヒールをカツカツ鳴らし、日本各地の劇場を転々と移動した日々」を再現したりするパフォーマンスの記録は、見世物小屋を思わせる、いかがわしくも活気あふれるものとなっていた。これまでもそうだったが、Tokyo Rumandoの表現意欲を支えているのは、性的な欲望を陰湿で差別的な行為に貶めることなく、開放的に共有していこうとする希求なのではないだろうか。

今回の映像作品では、『REST 3000〜 STAY5000〜』や『Orphée』ほど、くっきりとしたメッセージは見えてこないが、逆にカオス的なエネルギーの場がより野放図に拡大しつつあるように感じた。ただ、映像作品は写真に比べて観客の集中力をキープするのがむずかしくなる。そのあたりをどんなふうに解決していくかが、今後の課題になりそうだ。

2021/07/14(水)(飯沢耕太郎)

よみがえる沖縄1935

会期:2021/06/05~2021/07/25

九州産業大学美術館[福岡県]

1935年7月13日〜22日付の大阪朝日新聞に「海洋ニッポン」と題する記事が連載された。同社新聞社写真部の藤本護が撮影し、社会部記者の守山義雄が沖縄で取材してまとめたものである。その後、記事も写真もすっかり忘れられていたのだが、約80年後に277カットのフィルムがおさめられた箱が見つかり、戦前の貴重な記録がふたたびよみがえることになった。本展では、既に写真集『沖縄1935』(朝日新聞出版、2017)として刊行されている写真群を再構成して展示している。

戦前の沖縄の写真といえば、鎌倉芳太郎が1924-25年、1926-27年の「琉球芸術調査」に際して撮影した首里城などの建物や文化財の写真、木村伊兵衛が1936年に撮影した沖縄の人や暮らしの写真などが知られている。だが、朝日新聞社の1935年の写真も、別な意味で興味深い。糸満の漁師たち、古謝のサトウキビ栽培、久高島の墓などを、あくまでもジャーナリスティックな視点で切り取り、明確なメッセージとともに読者に伝えようとしているからだ。もはや失われてしまった戦前の沖縄の空気感が、いきいきと伝わる写真群といえる。

今回はさらに、東京大学大学院情報学環・渡邊英徳研究室によって、モノクローム写真の何枚かをカラー化するという試みも為された。AIを使って画像を読み込み、自動的に色をつけるシステムを用いるとともに、当時を知る人の記憶を掘り起こして色合いを再現している。カラー写真の効果は驚くべきもので、80年以上前の時空間にタイムスリップする感覚を味わうことができた。

2021/07/09(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)