artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

前田英樹『民俗と民藝』、沢山遼『絵画の力学』、北大路魯山人『魯山人の真髄』

著者、書名:前田英樹『民俗と民藝』

発行所:講談社

発行日:2013/04/10

著者、書名:沢山遼『絵画の力学』

発行所:書肆侃侃房

発行日:2020/10/17

著者、書名:北大路魯山人『魯山人の真髄』

発行所:河出書房新社

発行日:2015/08/06

先日閉幕した「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」(東京国立近代美術館、2021年10月26日〜2022年2月13日)をきっかけとして、民藝が新たに脚光を浴びている。柳宗悦・河井寬次郎・濱田庄司の3人が「民藝」という言葉を考案したのが1925年のことであるから(翌1926年に「日本民藝美術館設立趣意書」を発表)、いまや民藝の歴史もほぼ一世紀を数えることになる。そうした節目であることに加え、昨今の時代の趨勢もあり、民藝をめぐる入門書や専門書の類いはここのところ百花繚乱の様相を呈している。そこで今回は、あえて新刊書に限定することなく、いわゆる「民藝」を論じたものとしては見落とされがちな幾つかの書物を取り上げることにしたい。

前田英樹『民俗と民藝』は、柳田國男(1875-1962)と柳宗悦(1889-1961)という「互いにほとんど通い合うところがなかった」2人の仕事を、「輪唱のように」歌わせることに捧げられた書物である(同書、3頁)。著者は、柳田の民俗学と柳の民藝運動に共通の土壌を「原理としての日本」という言葉で言い表わしている。ただし、著者もことわっているように、ここでいう「原理としての日本」とは、狭隘な日本主義や日本特殊論とはいかなる関係もない。それは、近代化の過程で抑圧されてきた数ある伝統のうち、かつてこの列島に存在した何ものか──たとえば「稲」に対する強い信仰──を名指すための暫定的な言葉である。

同書は『民俗と民藝』と題されているだけあって、柳田國男による民謡の採集にまつわるエピソードから始まったかと思えば、いつしか柳宗悦による李朝陶磁の発見をめぐる話題へと転じるなど、「民俗学」と「民藝運動」をまたぐその構成に大きな特徴がある。なかでも強い印象を残すのは、この2人の仕事や思想を記述する、その力強い筆致であろう。本書をぱらぱらとめくればすぐさま明らかになるように、その文体は、ごく整然とした伝記的な記述とは一線を画している。柳についてのみ言えば、著者の眼目は、柳が李朝陶磁と木喰仏との出会いを通じていったい何を「発見」したのか、というそもそもの始まりを復元することにある。まるでその場に立ち会ったかのような迫真的な記述は好みが分かれるだろうが、すくなくとも本書は、民藝思想の始まりにいかなる「原光景」が存在したのかを、われわれの目にまざまざと映し出してくれる。

沢山遼『絵画の力学』には、柳宗悦論である「自然という戦略──宗教的力としての民藝」が収められている(初出『美術手帖』2019年4月号)。同論文は、柳の思想における「芸術」と「宗教」という二つの立脚点に照準を合わせ、この両者の不可分な関係を批判的に論じたものである。知られるように、初期のウィリアム・ブレイク研究から、晩年の一遍上人研究にいたるまで、思想家・柳宗悦の核心にはつねに宗教をめぐる問いがあった。1920年代に誕生した「民藝」の思想が、それを放棄するのではなくむしろ深化させたということも、柳のその後の著述活動から知られる通りである。

沢山の前掲論文は、こうした柳の宗教=芸術思想に対する、ある重大な臆見を拭い去るものである。柳は、わずかな個人の天才性に依拠する近代芸術を退け、むしろ中世のギルド的な生産体制を評価した。こうしたことから、今も昔も、柳の民藝思想は近代芸術のまったく対極にあるものと見なされるきらいがある。しかしながら、宗教や神秘主義への関心は、柳と同時代の抽象芸術にもしばしば見られるものである。具体的に挙げれば、青騎士(カンディンスキー)やシュプレマティスム(マレーヴィチ)のような同時代の美術実践・思想は、民衆芸術や神智学を通じた「現実の階層秩序」の解体や無効化をめざすという点で、柳の民藝思想と大きな親和性を有している(同書、324頁)。

民藝運動が、従来の近代芸術へのアンチテーゼであったとする見方は、以上のような視点を欠いたごく一面的なものにすぎない。沢山が「階層秩序の脱構成」と呼ぶこの視点を確保することによってこそ、柳宗悦の思想を同時代の美術潮流のなかにただしく位置づけることが可能になる。これに加え、最初の著書である『科学と人生』(1911)において心霊現象やテレパシーに関心を寄せ、やがて主体なき「自動性」に基づく芸術生産を謳うことになった柳の民藝思想が、シュルレアリスムの「自動記述(オートマティスム)」と同時代的なものであるという指摘も示唆的である。

最後に、柳宗悦の同時代人である北大路魯山人(1883-1959)の著作を挙げておきたい。古今の書画に通じ、すぐれた料理家・美食家でもあった魯山人は、柳をしばしば舌鋒鋭く批判したことでも知られる。過去の偉大な思想は、しばしば過剰なまでの神秘化を呼び招くものだが、柳を批判する論敵・魯山人の筆は、等身大の人間としての柳宗悦の姿をわれわれに伝えてくれる。

それだけではない。幼少より書画の分野で才覚を発揮した魯山人は、1926年、43歳のときに鎌倉で本格的な作陶を開始する。これは柳らが「日本民藝美術館設立趣意書」を公表したのとほぼ同時期のことであった。柳宗悦と北大路魯山人と言えば、人格的にも思想的にも対極的な人物と見られるのが常である。しかし、平野武(編)『独歩──魯山人芸術論集』(美術出版社、1964)などに目を通してみれば、読者はそこに「自然」を唯一無二の範とするこの人物の芸術思想をかいま見ることができる。それは柳の言う「自然」──沢山の前掲書を参照のこと──と、いったいどこまで重なり合い、どこで袂を分かつのか。生前、民藝運動を批判して止むことのなかった魯山人だが、『魯山人の真髄』に所収の「民芸彫刻について」や「柳宗悦氏への筆を洗う」をはじめとする論攷を傍らに置いてこそ、民藝そのものもまた新たな姿を見せるのではないか。魯山人が生前に書き残したものは、平野雅章(編)『魯山人著作集』(全三巻、五月書房、1980)にまとめられているほか、主だったものは『魯山人味道』『魯山人陶説』『魯山人書論』(中公文庫)などでも読むことができる。

2022/04/09(土)(星野太)

TDC 2022

会期:2022/04/01~2022/04/30

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

文字の視覚表現を軸にした、グラフィックデザインの国際賞「東京TDC賞2022」の展覧会が今年も開催された。執筆、編集の仕事をしている身としては、文字のデザインへの興味はずっと尽きないのだが、今年のグランプリを目にして驚いた。その変化球ぶりに、である。それはNHKの番組「名曲アルバム+(プラス)」のために映像作家の大西景太が手がけた、マヌエル・カルドーゾ作曲の合唱曲「レクイエム」を視覚化した映像作品だった。私はこのテレビ番組を知らなかったのだが、「新進気鋭のクリエイターが名曲を独自の解釈と手法で映像化する」番組とのこと。その試み自体が面白いではないか。

「レクイエム」はソプラノ、アルト、テノール、バスなど6人の歌い手による無伴奏の合唱曲で、ポリフォニー(多声音楽)の様式を採る。大西は歌い手の声に着目し、なんとそれぞれの声を筆記体の文字(歌詞)に置き換える表現を行なった。つまり音の高さや長さに合わせて、文字が滑らかに動いて進むアニメーションとしたのだ。黒背景のなか、複数の白抜き文字がすらすらと流れていく様子は、観ていて実に心地が良かった。これら筆記体の文字は基本的には一筆書きなのだが、まるで文章を終えるように、途中でひと区切りする場面がある。これは歌い手の息つぎの瞬間で、つまり1本の描線をひと息として表現したのだという。

人間の声のメタファーとして人間の手が綴る文字を選んだ点に、私はとても共感を覚えた。いずれも素朴な身体的パフォーマンスと言えるからだ。昨今はコンピューターによる音声合成技術「ボーカロイド」の活用が盛んで、若者を中心に大流行りしている。こうした時代だからこそ、逆に鍛練された肉体的な美や芸術を求めたくなる。そんな気持ちに寄り添ったような作品だった。

一方、フランスの銅版彫刻文字を題材にしたデジタルタイポグラフィー「Altesse」がタイプデザイン賞を受賞しており、そこにも人間の手による美しい綴りへの憧憬や愛を感じて止まなかった。ところでわが国の中学校の英語授業で、近年は筆記体の読み書きを教えなくなっていると聞く。筆記体を習得した世代としては、この先、彼らが不便を感じないのかとやや不安に思う。私自身、筆記体を覚えるのは最初こそ面倒だったが、いったん身につけてしまうと書くのが楽しかった思い出がある。グランプリの映像作品を見るうちに、筆記体を一所懸命に書いていた当時の記憶さえもふと蘇ってきた。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1階[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1階[撮影:藤塚光政]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000786

関連レビュー

TDC DAY 2020|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

2022/04/02(土)(杉江あこ)

吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

ル・コルビュジエには日本人の弟子が3人いたとされる。前川國男、坂倉準三、そして吉阪隆正だ。3人のうち一番年下の吉阪は、前川や坂倉と比べるとそれほど著名な方ではない。正直、私も名前くらいしか知らない程度であった。本展はそんな吉阪の活動全般に触れる「公立美術館では初の展覧会」だ。しかしタイトルが非常にユニークで親しみ深く、「ひげから地球へ、パノラみる」である。確かに吉阪のポートレートを見ると、妙に長い顎ひげが目を引く。これを自身の表象かつ等身大スケールとして捉えていたという解説が面白く、言わばひげも吉阪にとって「モデュロール」の一環だったのか! と思うと微笑ましくなった。

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

吉阪隆正[写真提供:アルキテクト]

さらに本展を観ていくうちに、建築を中心としながら民俗調査、教育、登山、探検・紀行、都市計画など、領域横断的な活動に精力的に取り組んできた生き様に好感が持てた。自身の体験をとても大切にし、それを根幹にして表現してきた人なのではないかと思う。逆に言えば「頭でっかち」な態度や、「机上の空論」を打つことを絶対にしなかった人ではないか。何しろ幼少期に家族と共にスイスで暮らし、青年期にフランスに留学し、さらに壮年期にはアフリカ大陸横断や北米大陸横断、2年間のアルゼンチン赴任を成し遂げるなど、吉阪の並々ならぬ経歴や行動力には驚く。20世紀初頭〜半ばの時代背景を考えればなおさらだ。このように自らの足で地球を駆け巡った体験が、俯瞰的にものを「パノラみる」姿勢や、地球規模でものを考える力へと帰着したのだろう。これは多様性やSDGsが問われる現代においても重要な視点で、巡り巡って、吉阪に時代が追いついたと言えるだろう。

本展にはさまざまな見どころがあったが、特筆すべきは吉阪の活動拠点だった《吉阪自邸》の断面図がなんと1/1サイズで壁面に描かれていたことだ。併せて吉阪自身の等身大パネルも添えられていた。ル・コルビュジエが掲げた近代建築の五原則のひとつ「ピロティ」を実践し、「大地は万人のものだ」という思想のもと、当時、1階の庭部分を周囲の人々に開放したという試みにもやはり好感が持てる。吉阪は真の意味でのコスモポリタンだったのだ。改めて、吉阪隆正という人間味あふれる建築家に興味を抱いた。

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

《吉阪自邸》(1955)[撮影:北田英治、1982]

展示風景 東京都現代美術館

展示風景 東京都現代美術館

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/takamasa-yosizaka/

2022/03/23(水)(杉江あこ)

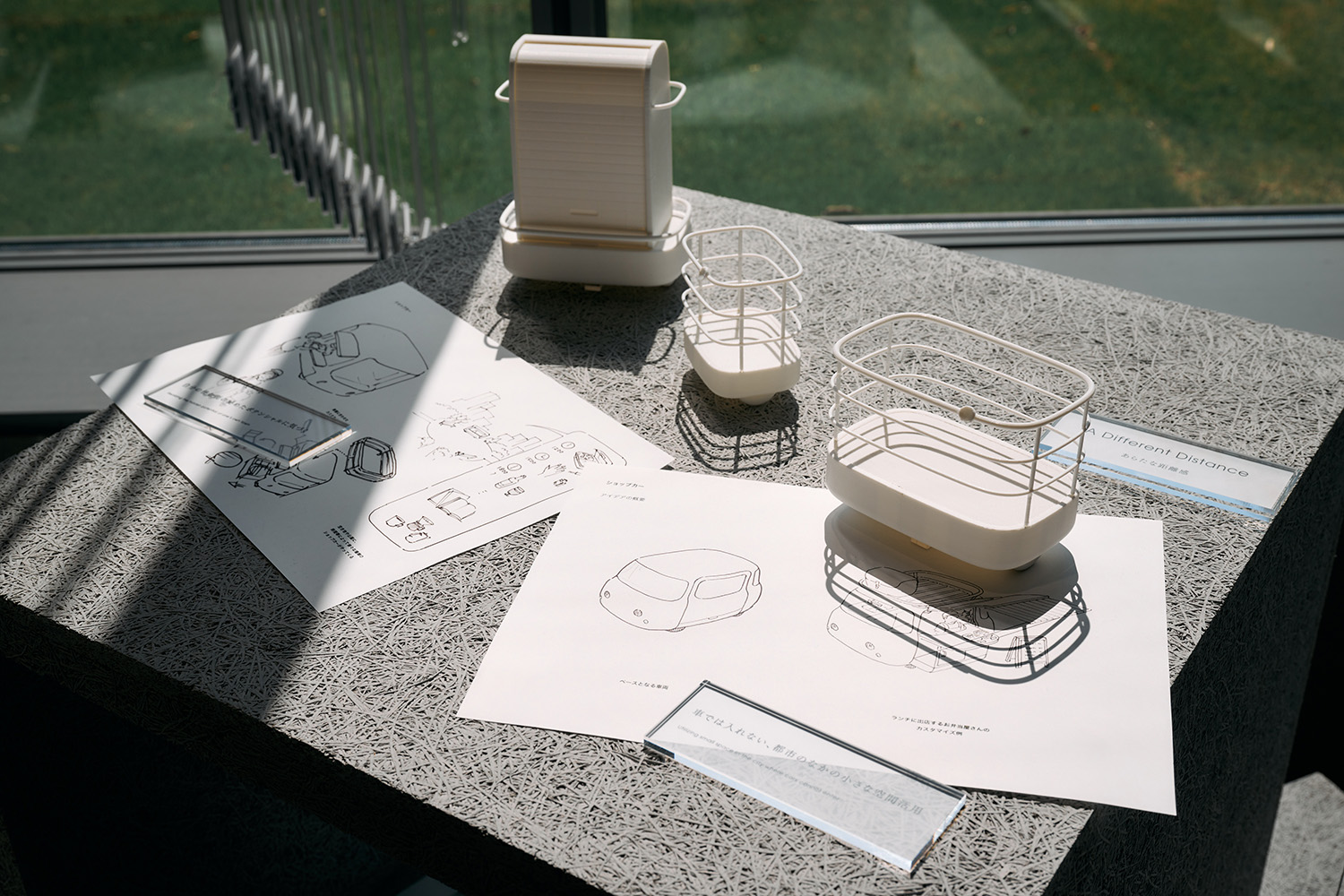

少し先の未来とデザイン「想像する余白」展

会期:2022/03/19~2022/03/27

2020年代に入り、移動通信システムでは5Gが始まった。といっても、最新スマホに買い替えでもしない限り、5Gの恩恵をまだ受けられないというのが正直なところか。が、5Gの技術は単にスマホの通信速度が速くなるというレベルではない。IoTが進み、AIがより活用されて、いまより情報駆動型社会になると言われている。さらに10年後の2030年代にはもっと“すごい”技術の6Gが始まるはずだ。そんなほどなく訪れる未来のテクノロジーのあり方について、NTTドコモと3人のデザイナーが想像を巡らせ、検証するというのが本展の主旨である。「余白」としているのは、みんなと一緒に未来を想像したいという思いの表われとか。言わば、デザイナーたちの柔軟な思考を示すプロトタイプ展なのだが、これがなかなか興味深かった。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

NTTドコモのプロダクト部デザインディレクターは宮沢哲、3人のデザイナーは倉本仁、鈴木元、三宅一成と、本展参加者の顔ぶれが私もよく知る40代の実力派だったのがよかったのかもしれない。彼らはあくまで人の暮らしに視点を置き、テクノロジーに向き合おうとする。そう、どんなにテクノロジーが高度に発達しようとも、未来の社会でも根幹となるのは人が人らしくいられることだ。最近、とみに耳にするようになったウェルビーイングなくして、豊かな未来はない。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

家具と一体化した映像プロジェクター、電話の着信やメールの受信に反応してそっと動くモビール、周囲の環境音を拾って無音化していくスピーカー、別空間の音を共有するスピーカー、歩行者の荷物を運びながら追従してサポートするパーソナルキャリアー、自転車やバイク、電動キックボードなどに取り付けてロックや決済、ナビなどを行なうナビハンドルなど、発表されたプロトタイプはどれも人に優しく寄り添ったデバイスばかり。これらが身近にある生活を想像するだけで、なんだかワクワクしてくる。このように明るく楽しい気分になれなければ、未来をつくる意味はない。私はこの「余白」にワクワクを足したいと思う。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[撮影:鈴木優太]

公式サイト:https://design.idc.nttdocomo.co.jp/event/

2022/03/23(水)(杉江あこ)

Life in Art “TOKYO MODERNISM -2022-” Modernism Gallery

会期:2022/02/25~2022/04/10

ATELIER MUJI GINZA(無印良品 銀座 6F)[東京都]

もう20年以上も経つのか……。日本でミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具が流行したのが、である。時は1990年代後半、私はまだ20代で、駆け出しのフリーライターとして大阪にいた。初めてチャールズ&レイ・イームズのシェルチェアを見たのも、大阪市内にオープンしたばかりのファッショナブルなカフェだった。そのときの衝撃たるや。その後、行きつけとなる別のカフェでもイームズのシェルチェアが使われていて、この椅子をきっかけに、私のなかでモダンデザイン家具への興味が俄然と湧き、世の中のブームも手伝ってこれらに関する記事を書く機会が増え、いまに至ったと言っても過言ではない。私自身もイームズのシェルチェア、ハリー・ベルトイアのサイドチェア、ジャンカルロ・ピレッティのプリアチェアなどを格安で手に入れ、当時、ひとり暮らしの部屋に置いて悦にいっていた。結婚後もさらに増え続けながら、暮らしのなかでこれらの椅子を愛でている。なぜならモダンデザイン家具は空間の中でオブジェとなるし、彩りをもたらすからだ。当時、多くの人々の心を捉えたのも、そんな魅力のせいだろう。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

本展はイベント「TOKYO MODERNISM -2022-」の一環として開催されているギャラリー展示で、同イベントではほかにオークションやショーが今後も予定されている。ミッドセンチュリー期のモダンデザイン家具というと、ハーマンミラー社に代表されるように米国が中心のイメージがあるが、本展ではほかに日本、北欧、フランス、ブラジルと5カ国・地域にコーナーを括り、全世界での現象として捉えていた点が面白い。確かにその後のブームとして日本や北欧のモダンデザイン家具に注目が集まったし、フランスにはル・コルビュジエを中心とする一派がいたし、ブラジルには建築家のオスカー・ニーマイヤーがいた。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

また出展者が、日本各地に点在するギャラリーやショップというのも興味深い。20年以上前からの日本での流行を支えたのはほかでもない、人から人へつなぐ役割を担ってきたギャラリーやショップであるからだ。オーナーら自身が影響を受けたという「逸品」がその思いとともに紹介されていた。そう、誰もがつい語りたくなってしまう愛着の深さも、モダンデザイン家具ならではの特徴と言える。

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

展示風景 ATELIER MUJI GINZA

公式サイト:https://www.idee-lifeinart.com/exhibition/tm2022/index.html

2022/02/26(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)