artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

つつんで、ひらいて

会期:2019/12/14~未定

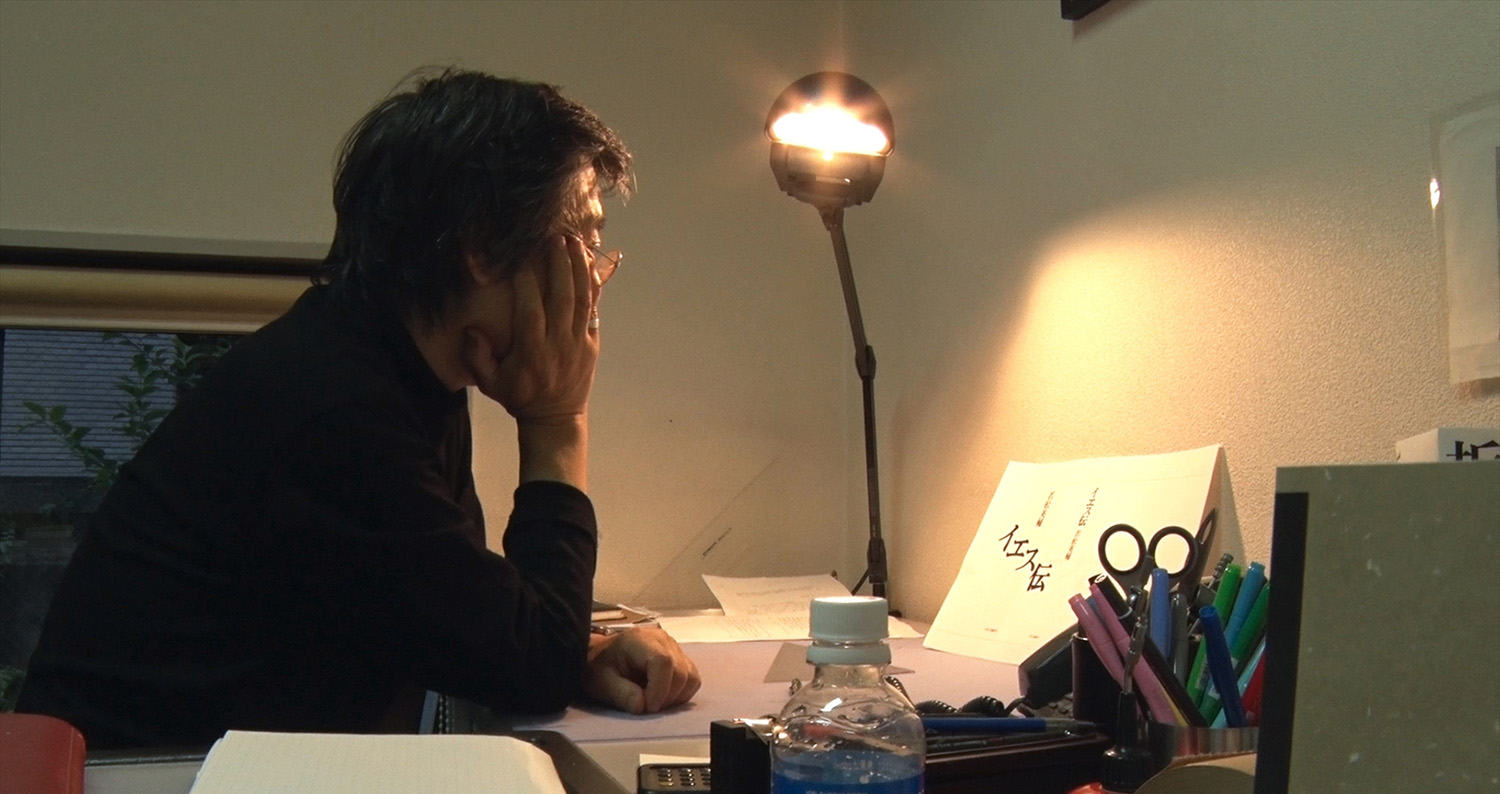

彼の仕事はまさに工芸に近かった。本作は1万5千冊もの本の装幀を手掛けた菊地信義を追ったドキュメンタリー映画だ。驚いたのは、現代においても未だにすべて手作業でデザインしていることだった。もちろんコンピューターを操作するスタッフが側にいるので、菊地の指示のもと、最終的にはDTPで入稿データを作成しているのだろうが、彼女はあくまでもオペレーターの役目にすぎない。デザインの過程は手作業なのだ。ラフスケッチを描いた後、活字を見つけてきて、レタリングし、コピーを取り、ときにはトレスコープ(紙焼き機)を駆使し、ハサミで文字を切り抜き、ピンセットで切り抜いた文字をつまんで並べて貼っていく。その一連の手作業を、私は駆け出しの頃に辛うじて見たことがあるが、いまの現役世代の多くは知らないのではないか。

でもなぜだか、本の装幀にはこの工芸的な手作業が似合うように思えた。インターネット情報や電子書籍が台頭し、紙の本がアナログ媒体の権化のようになったからだろうか。こんな時代においても紙の本を求めるのは、やはり紙の手触りや風合い、匂い、指でページをめくる所作といった五感を喚起させる、ものとしての魅力に取り憑かれているからに違いない。だから菊地が愛おしそうに手や頬で撫でて紙を選ぶシーンには深く共感した。こうして丁寧にデザインされたものこそ、手に取った読者はきっと五感を満足させられるのだ。

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

本作のなかで、菊地はいろいろと印象的な言葉を残している。例えば「タイポグラフィーで全部デザインしたいくらい」と言う。確かに、本作で紹介された菊地の代表作の多くがタイポグラフィーを中心としたデザインだった。つまりそれはタイトルを伝えることに重きを置いた、究極の削ぎ落としのデザインとも言える。また「編集者が書く帯の文章で、装幀の骨格が決まる」とか「テキストと対話する」とも言い、文章から像を結ぶ能力が高い人なのだということをつくづく思い知った。何より私が感銘を受けたのは、「デザイン」を日本語に訳すとしたら「こさえる」と語っていたことだ。「こさえる」なんて表現をいまどき使うだろうか。もしかしたら死語に近いかもしれないこの言葉に、ある種の泥臭さや田舎臭さを感じる一方で、地に足の着いた心地良さや安心感をも抱く。こんな装幀家はもう次世代にはいない。だからいまの時代に出会えていることが嬉しい。

公式サイト:http://www.magichour.co.jp/tsutsunde

2020/01/06(月)(杉江あこ)

第30回企画展 バウハウスの曲線

会期:2019/11/15~2020/03/19

ミサワバウハウスコレクション[東京都]

※本ギャラリーは予約制です。前日の開館日までに電話で日時をお知らせください。

2019年に創立100周年を迎えたバウハウス。2020年へと年をまたいでも、いまだ関連イベントが目白押しである。そのうちのひとつが本展だ。ヘルベルト・バイヤー、マルセル・ブロイヤー、ヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルトの3人を取り上げた企画展で、テーマは「曲線」である。直線や幾何学形のイメージが強いバウハウスに対して意外性のあるテーマに感じるが、しかしいずれも端正なデザインであることには変わりなかった。

バイヤーはグラフィックデザインや絵画、彫刻、展示デザインなど幅広い分野で活躍した人物だ。特に原色を使った構成的なグラフィックデザインや絵画にはバウハウスの血脈が感じられる。ブロイヤーは「ワシリーチェア」をはじめ、さまざまなタイプのスチールパイプ家具で知られるデザイナーだ。本展ではそれら以外にアルミニウム板を構造体にしたサイドチェアが展示されており、美しい曲線を見ることができた。また建築家として活躍した側面もあり、「ユネスコ本部ビル建築計画」ではY字形をした滑らかな曲線の建物を設計していた。ヴァーゲンフェルトはプロダクトデザイナーとして活躍し、耐熱ガラスやステンレスを用いたさまざまな家庭用食器を残した。例えば耐熱ガラス製のティーポットや鍋、保存容器などは、無駄を削ぎ落とした完璧なフォルムとしか言いようがなく嘆息した。一方でステンレス板を有機的に曲げたエッグカップは、まさに究極の曲線デザインと言えた。

展示風景 ミサワバウハウスコレクション

展示風景 ミサワバウハウスコレクション

この3人はバウハウスで学んだ後、長きにわたって活躍したデザイナーという点でも共通している。その理由は、ずばり生き長らえることができたからだ。バウハウスは1919年に開校し、1933年にナチスの弾圧に遭い閉校した。1933年から始まったナチス・ドイツの一党独裁国家による恐怖政治は誰もが知るところだろう。1939年には第二次世界大戦へと突入し、不安定な世の中はさらに続いた。バウハウスで学び、教えた関係者らは、この時代にどう生きたのか。ナチスに入党もしくは協力した人もいれば、強制収容所に送られた人もいる。また外国へ亡命した人や、戦地へ赴いた人もいる。それぞれが時代に翻弄されながら、若くして命を落とした人が大勢いた。そんななかでバイヤーとブロイヤーは米国へ亡命することで活躍の場を得られ、ヴァーゲンフェルトはドイツに留まり、ナチスへの入党要請をのまなかったために戦地へ送られるが、しかし生き延びたという。わずか14年間しか存在し得なかった学校にもかかわらず、バウハウスがこれほど後世に大きな影響を与えた理由のひとつに、刹那の輝きというか、こうした波乱万丈な運命もあるのかもしれない。同校初代校長のヴァルター・グロピウスが抱いた夢の結実が、彼ら3人の活躍なのである。

2020/01/06(月)(杉江あこ)

マル秘展 めったに見られないデザイナー達の原画

会期:2019/11/22~2020/05/10

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2[東京都]

なかなか面白い展覧会だった。日本デザインコミッティーに所属する26人のデザイナーや建築家、木工作家、デザイン評論家らメンバーが、スケッチや図面、模型などの「原画」を公開する企画なのである。「原画」と呼んでいるが、なかにはメモや走り書き程度のものまである。もし私が彼らの立場だったら、きっと恥ずかしくて公開できないだろう。手書きの原稿はないが、取材ノートなんてものは人様に見せられたものではない。しかしそれをやってくれているのである、第一線で活躍するデザイナーらが!

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:吉村昌也]

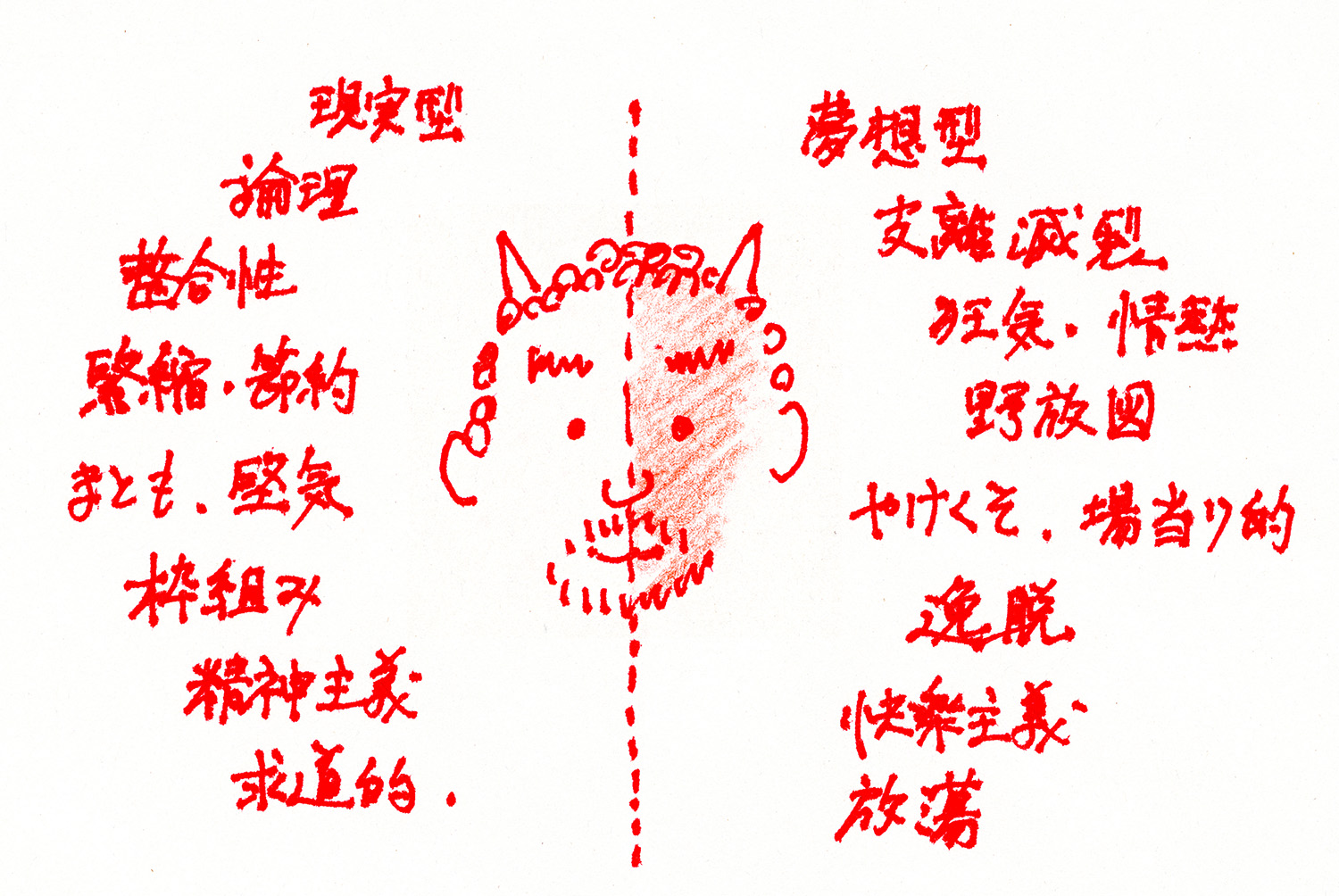

例えば建築家の内藤廣は非常に興味深いメモを展示していた。赤ペンで鬼の顔が描かれ、その顔の真ん中に点線が縦に引かれていて、右側と左側にそれぞれ8項目くらいの言葉が並んでいる。右側に「夢想型」と書かれていたら、対する左側には「現実型」と書かれているなど、対義語の応酬である。また円形三つを重ねた図やフローチャートなど、いわゆるマインドマップが多い。これらの展示を眺めていると、まるで内藤の思考のなかを旅しているような気分になる。一方、グラフィックデザイナーの佐藤卓は自身の過去の手帳を展示していた。ほぼ毎日1時間〜30分単位のスケジュールを非常に細かい字で丁寧に書き込んでいて驚いた。佐藤の几帳面さが伝わる。またいくつかのロゴが生まれるまでの手書きの試作もあり、完成版を知っているだけに、まるでデザインが生まれる瞬間に立ち会ったような気分にもなる。グラフィックデザイナーの原研哉は本当に原画?と思うような端正なスケッチを何枚も発表していて、原の完璧主義な性格をうかがえた。建築家の隈研吾のコーナーには建築模型もたくさんあったが、何より目を見張ったのはいろいろな紙に書かれた手書きの文章である。著書の原稿なのか、もしくは自分の思考を整理するための文章なのか……。

内藤廣 メモ

内藤廣 メモ

隈研吾 展示風景[撮影:吉村昌也]

隈研吾 展示風景[撮影:吉村昌也]

このように人によって「原画」のあり方がさまざまで大変興味深かった。そこには性格もにじみ出る。やはり第一線で活躍するほどのデザイナーらは、つねに手を動かし、何かに書き留めて思考しているのだ。この姿勢を私も見習うべきだと痛感した。もうひとつ良いと思ったのは、展覧会特設サイトでメンバーのインタビュー音声を聞ける点だ。聞き手は展覧会ディレクターを務めたデザインエンジニアの田川欣哉と日本デザインコミッティーのメンバーのひとりであるアーティストの鈴木康広。26人のなかでもっとも若手の二人が心和むインタビューを繰り広げる。「原画」で手の内を見せられ、インタビューで生の声を聞くと、第一線で活躍するデザイナーらであっても、急に身近な人に感じられるから不思議だ。彼らも生身の人間なのである。

公式サイト:

http://www.2121designsight.jp/program/inspiration/

http://designcommittee.jp/maruhi/

2019/11/30(土)(杉江あこ)

TAKUMI CRAFT CONNECTION -KYOTO by LEXUS NEW TAKUMI PROJECT

会期:2019/11/29~2019/12/01

京都新聞ビル地下1階、平安神宮 額殿、両足院(建仁寺 山内)[京都府]

「匠」がいま熱い。本展を観て、新たなムーブメントの兆しを感じた。そもそも本展は、レクサスが主催する「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT」から派生した展覧会である。LEXUS NEW TAKUMI PROJECTとは、47都道府県の若き匠(伝統工芸職人、工芸作家、デザイナーら)を応援するプロジェクトだ。スーパーバイザーの小山薫堂をはじめ、ジャーナリストやプロデューサーらがメンターとなり、一人ひとりの匠と向き合い、彼らのものづくりをサポートしてきた。2016年度から開始され、毎年約50人の匠が選出されてきたので、2018年度で約150人もの匠が出揃ったわけである。その3年間の集大成として開かれたのが本展だ。実は私の夫である下川一哉がメンターのひとりであり、また私自身も同プロジェクトの関連書籍を執筆してきたので、半分、関係者ではある。だから多少のひいき目はあるかもしれない。とはいえ3日間の開催で合計約1万人以上の来場者を動員したと聞くので、本展がいかに盛況だったかがわかるだろう。

展示風景 両足院(建仁寺 山内)

展示風景 両足院(建仁寺 山内)

本展は三つの会場で構成された。ひとつは両足院(建仁寺 山内)で開催された「KYOTO connection」。これは同寺の副住職である伊藤東凌がキュレーターを務め、京都在住のアーティストや建築家、茶人ら5人と匠5人とがコラボレーションした五つのインスタレーションである。もうひとつは「JAPAN connection」で、これは同プロジェクトで発表した約150人の匠の作品が一堂に集まった展示である。会場は京都新聞ビル地下1階で、かつて新聞を印刷する輪転機が回っていた場所だ。会場設計を手掛けたのは、建築家の隈研吾である。床、壁、天井の躯体や配管などがゴツゴツとむき出しになった奥に長い空間を生かし、陳列棚が整然と設えられた。全体に薄暗く、微かにインクの匂いすら漂う独特の空気のなかで、同プロジェクトが始まって以来、初めて一般に向けて匠の作品がお披露目されたのである。

展示風景 京都新聞ビル地下1階

展示風景 京都新聞ビル地下1階

残るひとつは「CREATORS connection」で、これは隈をはじめ、ファッション、プロダクト、建築の第一線で活躍するデザイナー5人と匠6人とがコラボレーションした六つの展示である。会場は平安神宮 額殿で、ここの会場設計も隈が手掛けた。いずれもデザインの力で匠の優れた技を引き出しジャンプアップさせた作品で、いま世界の潮流である「ファインクラフト」にも匹敵するレベルの高さを感じた。ちなみに約150人の匠同士の仲が非常に良く、結束力が強いのも、本プロジェクトの特徴である。私が何か熱いものを感じずにいられない要因は、きっと彼らの熱情や鋭気だ。それらがムーブメントの核となっているし、それらがある限り、日本の工芸は捨てたものではないと思う。

展示風景 平安神宮 額殿

展示風景 平安神宮 額殿

公式サイト:https://lexus.jp/brand/new-takumi/craft-connection-kyoto/

関連記事

つなぐ日本のモノづくり 〜51 Stories of NEW TAKUMI〜|杉江あこ(2018年11月1日号artscapeレビュー)

2019/11/28(木)(杉江あこ)

ぼくと わたしの みんなの tupera tupera 絵本の世界展

会期:2019/11/23~2019/12/25

美術館「えき」KYOTO[京都府]

擬人化されたパンダの親子がパンダ専用銭湯へ行く話を描いた絵本『パンダ銭湯』。本展でこの絵本を初めて知り、衝撃を受けた。白黒模様のはずのパンダが、銭湯の脱衣所で黒い服のパーツを次々と脱ぎ、白いパンダになっていく。極めつけは、チャ!とサングラスを外すシーン。目の周りの黒模様は、実はサングラスだったというわけだ。親子が洗い場でシャンプーをすると、耳の黒模様もきれいに洗い流される。そして湯船に気持ち良さそうに浸かると、「あたらしい しいくいんさん みたか?」といった会話を隣のパンダと交わす。かわいいはずのパンダがやけにシュールでおかしい。

『パンダ銭湯』(絵本館、2013)[©tupera tupera]

『パンダ銭湯』(絵本館、2013)[©tupera tupera]

亀山達矢と中川敦子によるtupera tupera(ツペラツペラ)は、絵本をはじめ、イラストレーション、雑貨、アートディレクションなどで活躍する人気ユニットだ。私がtupera tupera を知ったのは、彼らのデビュー絵本『木がずらり』と『魚がすいすい』だった。この2冊はどちらかというと、ストーリーよりもビジュアルを重視したおしゃれなインテリア絵本という要素が強い。私の印象もそこで止まっていたのだが、その後、彼らは独創性豊かな絵本を次々と発表していた。結成15周年を超えたtupera tuperaの活動を紹介した本展で、いくつもの展示と絵本を観ていくうちに、彼らは想像力というより空想力豊かな人たちであることを感じた。頭のなかでどんどんふくらむ空想を楽しんで、それを絵本という媒体に落とし込んでいるのだ。

なかでも『パンダ銭湯』は人気作らしい。本展では銭湯の一部の実物大模型が展示されていて、来場者はパンダになった気分で(?)銭湯の脱衣所に侵入し、湯船に入って写真を撮ることができた。そもそも絵本は空想の世界が描かれることが多いが、『パンダ銭湯』をはじめ、tupera tuperaが描く絵本はこの空想の世界がシュールで毒が効いていることが多い。例えば絵本『へび のみこんだ なに のみこんだ?』では、大きな蛇が何らかの欲望や理由で子どもたちやライオンなどを次から次へと飲み込んでいく。しまいには「光がほしくなったから」との理由で太陽を飲み込んでしまう。しかし飲み込んだ後は光で輝くどころか、あたりが真っ暗になるのである。それはそうだ、お腹の中に太陽を入れてしまったのだから。この結末にはややゾッとした。まるで太陽のようなエネルギーを手に入れたいばかりに、原子力発電を生み出し、同時に大きな問題を抱えてしまった人間にも喩えらえたからだ。かわいいビジュアルで見る者を惹きつけつつ、パンチを効かせる。彼らのこの手腕には参った。

展示風景 美術館「えき」KYOTO パンダ銭湯再現コーナー

展示風景 美術館「えき」KYOTO パンダ銭湯再現コーナー

公式サイト:http://kyoto.wjr-isetan.co.jp/museum/exhibition_1913.html

2019/11/28(木)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)