artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

カルティエ、時の結晶

会期:2019/10/02~2019/12/16

国立新美術館 企画展示室2E[東京都]

カルティエの1970年代以降の現代作品に焦点を当てた展覧会である。展示作品もさることながら、私が面白いと感じたのは会場構成だ。手がけたのは、杉本博司と榊田倫之が主宰する新素材研究所である。タイトルのとおり、「時間」をテーマに掲げ、非常にユニークな会場構成を行なっていた。まず「イントロダクション」では、巨大な時計塔が鑑賞者を迎える。その場では気づかなかったが、これは針が逆回転する時計で、時間の逆行をメタファーとしているそうだ。カルティエに限らないが、ジュエリーに用いられるダイヤモンドやエメラルドなどの宝石は、地球上で何億年もかけて結晶化された石である。つまり何億年という時が宝石をつくり上げた。そうした意味で時間をテーマに掲げたことも理解できるし、時間を遡ることで、宝石の原点に向かうという意図も読み取れる。

「序章『時の間』」のクロック1点1点の周囲には、「羅」という日本の伝統的な織物の技法を用いて、川島織物セルコンと開発した白いファブリックが天井近くから吊り下げられていた。これは暗闇に降り注ぐ光をイメージしたもので、その大胆なファブリック使いに息を飲む。続くゾーンでも大胆な素材使いが見られた。「第1章 色と素材のトランスフォーメーション」では、檜で囲い、奈良県の春日山から産出された希少な春日杉の背板を張ったケースに、カルティエの作品が展示されていた。春日杉の背板を背景に、洗練されたデザインのティアラやネックレスが輝いているのだが、同時に背板も負けない存在感を示す。

新素材研究所

© N.M.R.L./ Hiroshi Sugimoto + Tomoyuki Sakakida

[Photo : Yuji Ono]

「第2章 フォルムとデザイン」ではもっと驚いた。大谷石のブロックが大量に積み上げられた展示空間だったからだ。深い地底にさまよい込んで宝石を発見するような演出だという。ここでは大谷石をはじめ、展示ケースに用いられた千年を経た神代杉がジュエリーに負けない存在感を示していた。大谷石は日本列島の大半がまだ海中にあった時代、火山が噴火し凝固した凝灰岩だという。つまり大谷石や神代杉は悠久の時の象徴と言える。宝石という悠久の時を経た鉱物にまさにふさわしい素材なのだ。ジュエリーという繊細な魅力がある一方で、何というかプリミティブな魅力も伝わる骨太な展覧会であった。

公式サイト:https://Cartier2019.exhn.jp

2019/10/24(杉江あこ)

風景の科学展 芸術と科学の融合

会期:2019/09/10~2019/12/01

国立科学博物館[東京都]

もし本展がデザイナーの佐藤卓が企画した展覧会でなければ、おそらく観ることはなかっただろう。国立科学博物館へ足を踏み入れる機会もほとんどなかったに違いない。サブタイトルである「芸術と科学の融合」という言葉を見つけたとき、何かワクワクした気持ちになった。未知なる扉を、佐藤がきっと開けてくれるに違いないと。

会場の入り口では、本展の概要と見方が説明されていた。まず風景写真を観てから、解説を読み、そしてまた風景写真を観ると良い。最初に風景写真を観たときの印象と二度目に観たときの印象とでは、おそらく変わっているに違いないとある。1番目に大きく展示されていた写真は、真っ暗な海の風景である。波しぶきがわずかに白く写っていることで、辛うじて海とわかるような写真だ。解説を読むと、場所は日本の東尋坊。タイトルは「プランクトンの日周鉛直移動」で、動物プランクトンが夜になると海の表面近くに浮かんでくることについて、主に解説されている。え、プランクトン!? というのが率直な感想だ。この幻想的な海の写真を観て、いったいどれだけの人がプランクトンを想像するのだろう。

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

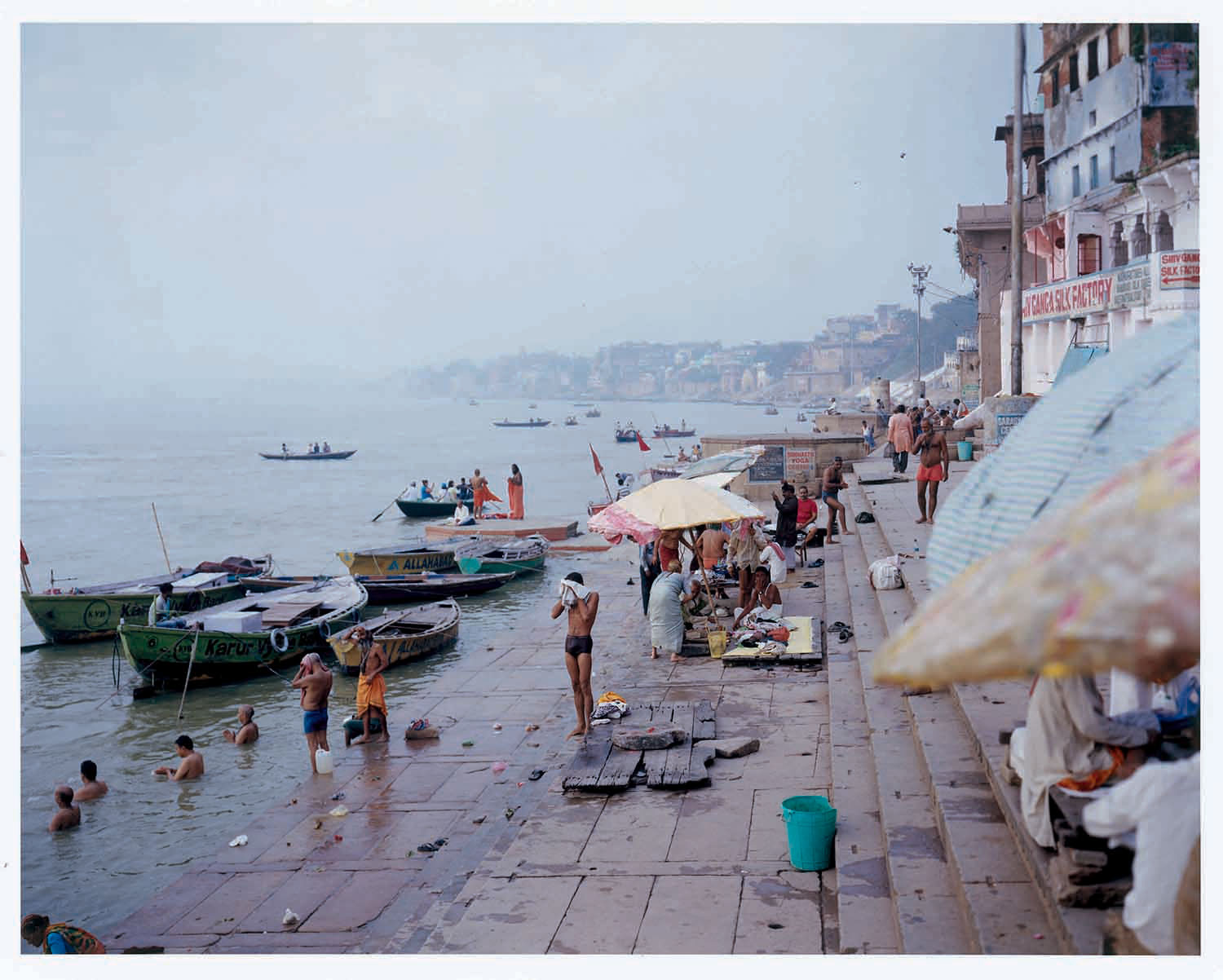

本展の試みはこういうことなのだ。同館の動物、植物、地学、人類、理工学研究部に所属する専門家たちが、写真家の上田義彦が撮った風景写真を独自の視点で読み解く。風景の背後にある地球の歴史や営みをかいつまんで教えてくれるのだ。例えばローマの街並みを切り取った写真では、タイトルを「ローマと岩石」とし、記念碑や石畳に用いられた岩について解説する。とにかく風景写真1点1点に予想もしない解説が待っているのだ。解説文はどれもわかりやすくまとめられているものの、専門的な内容ばかりなので、写真を順々に観つつ、解説を読んでいくと、頭がだんだん追いつかなくなるという難儀さはあった。とはいえ、風景写真に新たな価値や意味がぼんやりと加わり、自分のなかで芸術と科学が確かに1本の線でつながったような気がした。これはあくまでも1本の線にすぎず、ほかのいろいろな専門家が読み解けば、もっと多様な見方が生まれるに違いない。芸術は科学への入り口となることを、佐藤は気づかせてくれた。

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

公式サイト:http://www.kahaku.go.jp/event/2019/09landscape/

2019/09/25(杉江あこ)

日本・フィンランド国交樹立100年記念 没後30年 カイ・フランク

会期:2019/09/21~2019/12/25

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

フィンランド人デザイナーといえば、日本ではアルヴァ・アアルトが有名だが、実は日本にもっと馴染みの深いデザイナーがいた。それがカイ・フランクである。フランクはアラビア製陶所やイッタラなど数々のメーカーで、陶器やガラス製品をデザインしてきたデザイナーだ。生涯にわたり3度も来日し、北大路魯山人や濱田庄司、河井寬次郎らと交流したほか、日本各地の窯を訪れた記録があり、日本の工芸に密かに影響を与えていた人物なのである。没後30年に当たる今年、ついに日本の美術館では初となる展覧会が開かれた。

展示風景 神奈川県立近代美術館 葉山

展示風景 神奈川県立近代美術館 葉山

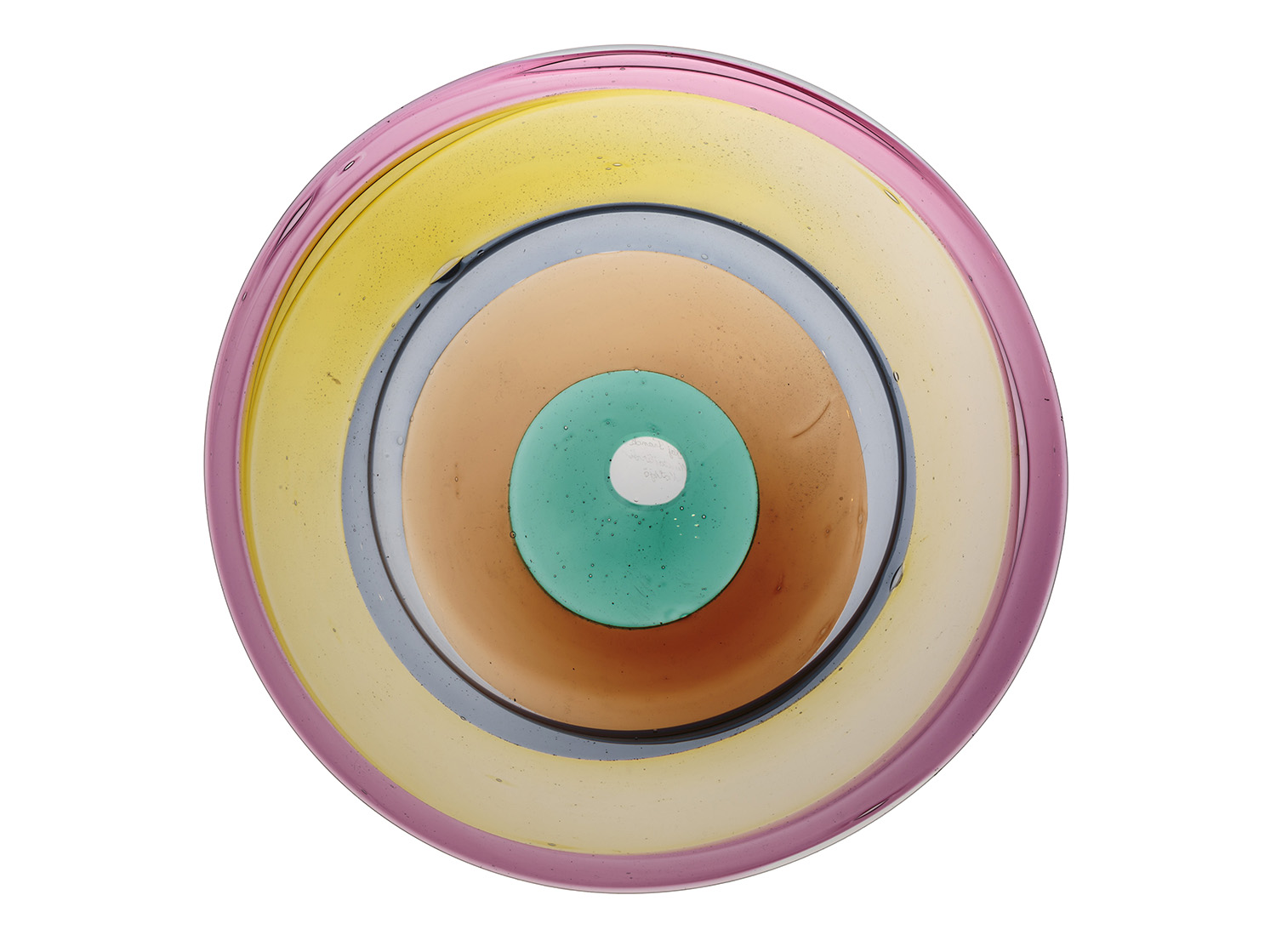

フランクのデザインを語るうえで欠かせないキーワードが幾何学的形態だ。円、三角、四角という造形の基本形を出発点として、フランクはモダンデザインに挑む。本展の展示構成もそれに則ったかたちであった。最初の展示室でまず円、楕円、円錐、円柱、三角、四角の6つの基本形を見せ、次の展示室で縦軸をこの6つの形態に分け、横軸を1940年代からの年代に分けて、グリッド式に展示台を配置する方法が取られていた。来場者はまず円形の作品だけを観てもいいし、年代を追っていってもさかのぼっていってもいい。その展示構成は非常にわかりやすく、だからこそ気づいた点があった。それは若い頃は無骨なデザインが目立つが、年代を重ねるごとにデザインが熟れ、洗練されていったという点だ。6つの形態を基本とする軸はぶれないものの、デザインや製造技術の進化が確実に見られた。最後の展示室ではさらにフランクの自由な表現が見られる。色ガラスを幾重にも重ねた作品などアート的な表現も多かった。ここまで来るとデザインや製造技術の進化だけでなく、人間としての深みや成熟を見るようでもあった。

《2190》調味料入れセット&チーク製トレイ 1953–63/吹きガラス/ヌータヤルヴィ・ガラス製作所/タウノ&リーサ・タルナ・コレクション[photo by ©Rauno Träskelin]

《2190》調味料入れセット&チーク製トレイ 1953–63/吹きガラス/ヌータヤルヴィ・ガラス製作所/タウノ&リーサ・タルナ・コレクション[photo by ©Rauno Träskelin]

プレート 1960年代半ば/カラー・リング・テクニック/ヌータヤルヴィ・ガラス製作所/タウノ&リーサ・タルナ・コレクション[photo by ©Rauno Träskelin]

プレート 1960年代半ば/カラー・リング・テクニック/ヌータヤルヴィ・ガラス製作所/タウノ&リーサ・タルナ・コレクション[photo by ©Rauno Träskelin]

もうひとつ注目したのは、フランクが来日の際に撮ったという日本の風景写真である。これが実に良かった。竹垣や瓦屋根、斜め格子壁、枯山水など、日本独特の幾何学的形態に着目した写真のほか、田畑や民家、そして市井の人々の素朴な姿を収めた写真が並んでいた。1950〜60年代の日本で撮られたであろう、これらのモノクロームの写真を眺めていると、まるで木村伊兵衛の写真を彷彿とさせる。生涯、庶民のための暮らしの道具をつくり続けたデザイナーの目は、やはり庶民に優しく向けられていたことを物語っていた。

公式サイト:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2019_kajfranck

2019/09/21(杉江あこ)

椅子の神様 宮本茂紀の仕事

会期:2019/09/05~2019/11/23

LIXILギャラリー[東京都]

個人的な話になるが、増税前にソファを買い換えた。そこで急遽、古いソファを処分しなければならなくなり、回収業者に処分をお願いした。処分したのは、ヴィトラ社の「ポルダーソファ」である。3人掛けの大きなソファであったため、玄関からそのまま運び出すことが難しく、家の中でソファを解体し、部品に分けて運び出すことになった。長年愛用してきたソファが解体されるさまを見るのはやや忍びなかったが、と同時に良い勉強にもなった。私をはじめ、おそらく多くの人々は、ソファの構造がどうなっているのかを知らないのではないか。

ソファの張り地をはがして初めて見えてくる、高密度ウレタンのクッション。それをはがすとさらに現われる、クッションを支えていた座面のバンドや頑丈な木枠。その木枠に目印として番号や記号が鉛筆で手書きされた跡を見つけると、私の頭にはヴィトラ社の工場で働く職人たちの姿が勝手に思い浮かんだ。回収業者の人が手こずるほど、ポルダーソファは本当に緻密なつくりで、それゆえの価格だったことをこのときに改めて実感したのである。

前置きが長くなったが、本展は日本人初の家具モデラーとして、いまも現役で活躍するミネルバの宮本茂紀の仕事に着目した展覧会だ。家具モデラーとは、デザイナーのスケッチや図面をもとに、試作をし、工場で職人たちがつくりやすい構造や形状を考える仕事である。デザイナーと製造工場とをつなぐパイプ役であり、言わば影の立役者と言える。宮本はカッシーナやB&B、隈研吾やアントニオ・チッテリオら多くのメーカーやデザイナー、建築家から信頼を置かれる家具モデラーで、それゆえに「椅子の神様」の異名がついたようだ。また、その実力が買われ、迎賓館や明治村などに残された歴史的な家具の修復も任されてきた。さらにワークショップや勉強会を継続的に開き、次世代の指導へも熱心に当たっている。そうした宮本の活動を、本展では3部構成で丁寧に紹介する。

展示風景 LIXILギャラリー(東京会場)[撮影:白石ちえこ]

展示風景 LIXILギャラリー(東京会場)[撮影:白石ちえこ]

本展のなかで、一部、椅子やソファがむき出しになった展示物があり、つい先日、自分が目の当たりしたソファの解体現場を思い出した。展示物は馬の毛などの自然素材とスプリングコイルを用いた伝統技術による椅子やソファなので、通常よく使われる高密度ウレタンのソファとはもちろん異なる。それでもふかふかと座り心地の良い椅子やソファがどのようにできているのかを、来場者が少しでも知れる良い機会なのではと思えた。百聞は一見に如かず、である。

展示風景 LIXILギャラリー(東京会場)[撮影:白石ちえこ]

展示風景 LIXILギャラリー(東京会場)[撮影:白石ちえこ]

公式サイト:https://www.livingculture.lixil/topics/gallery/g-1906/

2019/09/20(杉江あこ)

第758回デザインギャラリー1953企画展「INGO MAURER 詩情とハイテック」

会期:2019/09/11~2019/10/07

松屋銀座7階デザインギャラリー1953[東京都]

「光の詩人」や「光の魔術師」と呼ばれる照明デザイナーのインゴ・マウラー。確かにマウラーを超える照明デザイナーは、世界中を見渡してもほかにはいない。なぜ、マウラーだけが特異なのか。いろいろな評価がされているが、結局は情熱ではないかと思う。光への異様なまでの情熱が、既成概念を打ち破り、誰もが想像つかない自由な発想へと駆り立てるのではないか。私がマウラーについて印象に残っているのは、白熱灯へのこだわりである。欧州でも日本でも白熱灯の製造が中止され、光源がLEDへと置き換わる過渡期に、マウラーはミラノサローネなどの展示会で強い怒りのメッセージを発した。それも光への並々ならぬ情熱ゆえだろう。

一般的にデザインには大きく二つの役割があると言われている。ひとつは問題解決で、もうひとつは価値や意味を与えることだ。マウラーが常に意識しているのは、おそらく後者の方だろう。なぜなら照明は、明かりを灯すだけで実質的な用を成すため、簡単に問題解決ができてしまうからだ。それよりもいかに人々に魅力を感じてもらうかが重要で、そのためにマウラーが挑戦し続けているのが詩的な照明デザインなのだろう。また、照明器具は明かりを灯している間は用を成すが、明かりを灯していない間は用を成さないため、言わば空間の中で邪魔な存在となる。照明デザイナーは常にそのことを留意しなければならず、ゆえにマウラーは詩的なデザインに挑むのだとも思う。

本展ではマウラーが手がけた有名な製品、例えば大きな電球をモチーフにした「Bulb」や電球に天使の羽が生えた「Lucellino」をはじめ、最新作も展示された。なかでも蝶の群れが幻想的に舞う「La Festa delle Farfalle」はさすがと言うべきか、マウラーの詩的なデザインの真骨頂を見たような気がした。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

ここ数年、欧州ではロウソクの売り上げが伸びていると聞く。主に伸びているのはおしゃれなアロマキャンドルで、部屋の中で炎の揺らぎと温かみを感じ、リラックスしたいと思う人々が増えているからである。積極的に家の照明を消し、ロウソクに火を灯す行為は、つまり明かりの価値や意味が変化してきている証拠だ。いま、人々が求めている明かりは温かみを感じることやリラックスできることであり、生活において不便なく照らしてくれる明かりではない。マウラーの照明デザインが尊敬され、受け入れられる要因もここにあるのではないかと思う。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

公式サイト:http://designcommittee.jp/2019/08/20190911.html

2019/09/20(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)