artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

UMA / design farm展 Tomorrow is Today: Farming the Possible Fields

会期:2020/02/25~2020/03/28

クリエイションギャラリーG8[東京都]

新しいタイプのデザインスタジオが現われたと思った。いや、新しいというと語弊が少しあるかもしれない。斬新とか、新進気鋭とか、そういう意味ではない。本展は大阪を拠点に活動するUMA / design farmの仕事を紹介した展覧会なのだが、その領域の幅広さに驚いた。ロゴやポスター、パッケージ、商品企画、書籍などのグラフィックデザインから、サイン計画、ピクトグラム、そしてさまざまな施設の仕組みづくりにまで携わっている。もちろん第一線で活躍するアートディレクターなら、このくらいの領域まではやるのかもしれない。nendoをはじめ、分野を横断したデザインスタジオも増えている。しかし従来のアートディレクターやデザイナーとは違う何かを感じた。それは彼らが掲げる、当事者と「ともに考え、ともにつくるデザイン」という点に尽きるのではないか。グラフィックデザインを基軸にしながらも、言わばソーシャルデザインの領域にまで踏み込んだ仕事という印象を受けたのだ。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

それがもっとも如実に表われていたのは、Room Bに展示された三つのプロジェクトである。いずれもプロセスが特徴的ということで、初めにそのプロセスが5コマ漫画でユニークにまとめられていた。例えば奈良県で障害者の就労支援を行なっている福祉施設「たんぽぽの家」では、彼らは冊子のデザインをはじめ、同施設が行なう「Good Job! Project」の協働者を務める。福祉×アート、工芸、デジタルファブリケーションなどさまざまな分野に挑みつつ、障害者の仕事づくりを一緒に模索しているのだ。ここでも当事者とともに考え、ともにつくることを大切にしているため、実に前向きで健やかで、彼ら自身も非常に楽しんでいる印象を受けた。

また、Room Aには「UMA / design farmが考えるデザイン」として1枚のポスターが掲げられていた。そこにはシンプルな図とともにこう記されている。「1. 魅力を最大化する」「2. バラバラになったものを組み立てる」「3. 世界のバランスを考える」「4. なにかの媒介になる」「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」。これまでにデザインの定義を多くのデザイナーや評論家たちが説いてきたが、彼らの仕事の特徴をもっとも表わしているように思えた定義は「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」だ。ある施設や地域において、人と人との関係づくり、場づくり、仕事づくり、環境づくりというのを、当事者の目線で行なう彼らの仕事はやはりソーシャルデザイン以外の何ものでもない。こうした姿勢はいまの時流にとても合っているし、これからの社会でデザイナーにより求められる要素ではないかと感じた。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/tomorrow-is-today/tomorrow-is-today.html

2020/02/28(金)(杉江あこ)

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢展

会期:2020/01/11~2020/03/22

パナソニック汐留美術館[東京都]

大量生産品だけでは飽き足りない思いを持つ人が徐々に増えてきた昨今、工芸やクラフトという言葉が再注目されている。民藝運動に興味や関心を抱く人も絶えることがない。では、日本が大量生産へと舵を切ったのはいつだったのか。その原点を解き明かすのが本展だ。

1928年に輸出振興のため国が商工省工芸指導所を仙台に設立し、1933年にドイツ人建築家のブルーノ・タウトを顧問として招いたことから物語は始まる。文化や芸術のパトロンだった事業家の井上房一郎、もともと、フランク・ロイド・ライトの助手として来日し、その後も日本で活躍した建築家のアントニン&ノエミ・レーモンド夫妻、ブルーノ・タウトから家具デザインを叩き込まれた剣持勇、レーモンド建築事務所に勤めた後、家具デザイナーに転向したジョージ・ナカシマ、そして彼らと交流のあった彫刻家のイサム・ノグチと、戦前の1930年代と戦後の1960年代の二期をまたいで、日本のモダンデザインの幕開けを俯瞰する。

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示を観ていくと、この時代、彼らは日本の工芸手法や素材使い、日本の伝統建築や生活様式を決して否定したわけではなかったことがわかる。これらの上に立ちながら、いかに合理的で機能的なモダンデザインを取り入れ馴染ませようとしたのか、その苦労の跡がうかがえるのである。タウトもレーモンドも日本文化の理解者であったし、おそらくゆっくりと地続きで工芸の量産化が進んでいたに違いない。ならば、大量生産が急速に進んだのはやはり戦後の高度経済成長期だったのか。

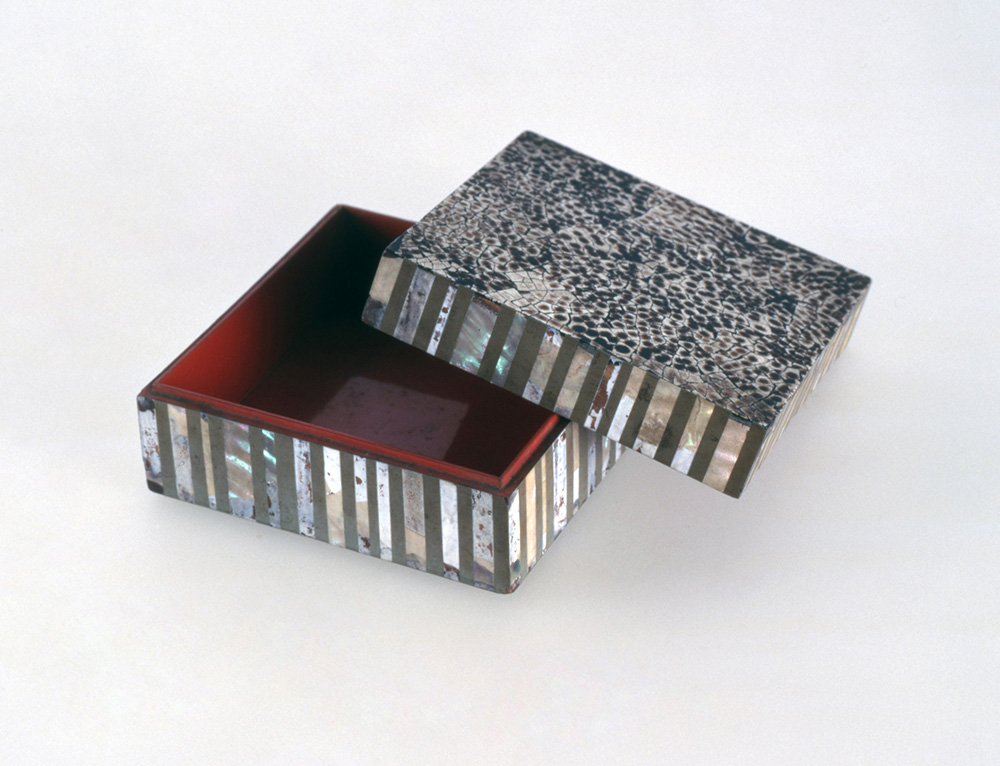

見どころは、タウトがデザインした工芸品や建築作品である。タウトというと桂離宮をはじめ日本文化を再評価した人物として知られ、書物もたくさん残しているが、日本では建築家としての手腕をあまり発揮できなかったようだ。国粋主義へと突き進んでいく世の中で、その行為が利用されてしまったのである。だからこそ現存する数少ない作品がとても貴重だ。日本の工芸ではあまり見ない卵殻螺鈿を施した角箱や丸箱、竹製の家具、またアジア貿易商人、日向利兵衞の別邸離れとして設計した「旧日向別邸」の写真や映像が見応えあった。「旧日向別邸」は日本の伝統建築を基本にしながらも、広い舞踏室があり、また、階段を5段ほど上がったオープンスペースには客室があるなど、実にユニークな空間構成なのである。さらに真っ赤に塗られた壁、手すりに曲げ竹が用いられた階段、天井からいくつもぶら下がる豆電球と、ユニークな要素は尽きない。もし日本が第二次世界大戦に参戦し敗戦することなく、またGHQに占領されることなく、戦前のスタイルのままゆっくりとモダンデザインを模索していたならば、どうなっていただろう。ふとそんな別の歴史を妄想してみるが、それはまったくせんないことである。

ブルーノ・タウト《卵殻螺鈿角形シガレット入れ》1935、群馬県立歴史博物館蔵

ブルーノ・タウト《卵殻螺鈿角形シガレット入れ》1935、群馬県立歴史博物館蔵

ブルーノ・タウト「旧日向別邸」1936[撮影:斎藤さだむ]

ブルーノ・タウト「旧日向別邸」1936[撮影:斎藤さだむ]

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200111/

2020/02/06(木)(杉江あこ)

東京 2020 公式アートポスター展

会期:2020/01/07~2020/02/16

東京都現代美術館 エントランスホール[東京都]

いよいよオリンピックイヤーを迎えた2020年1月7日に、東京2020公式アートポスターがお披露目された。振り返れば、東京2020オリンピック・パラリンピックのデザイン関連事業に関しては受難続きだった。最初に決まったエンブレムが発表後まもなく盗用疑惑をかけられ、国民の間で賛否両論に。あまりの加熱ぶりから次第にデザイナーの佐野研二郎自身へのバッシングに変わり、TVやインターネットを中心にさまざまな疑惑が渦巻いた。結果、あえなく取り下げが決まり、国民の間ではデザイン業界への不信感が残った。同時に新国立競技場のザハ・ハディドによる設計案が白紙撤回され、再コンペが決定されるなど、まさにすったもんだである。いずれも私のなかではまだ記憶に新しい出来事として残っているのだが、あれからもう5年近くが経ったとは。

もしかして皆が忘れかけている出来事を蒸し返すようなことを述べてしまったかもしれない。しかし本展で発表された東京2020公式アートポスター20作品を観て、やはり思い出さないわけにはいかないのだ。まず疑問に思ったのは、そもそも20作品も必要なのかという点だ。確かに歴代のオリンピックにおいても複数名のデザイナーや画家による複数点のポスターが発表されてきたようだが、それにしても20作品もあっただろうか(もしあったとしたら私の認識不足である)。例えば1964年東京大会であれば、かの有名な亀倉雄策による赤い円が大きく描かれたポスターや、陸上競技選手たちのスタートダッシュの瞬間を切り取ったポスターなど、「顔」となるポスターが必ず思い浮かぶ。それは作品点数が少ないほど的が絞られ、世間に与えるインパクトが大きくなるからだ。

展示風景 東京都現代美術館 エントランスホール

展示風景 東京都現代美術館 エントランスホール

その点で、東京2020公式アートポスターはいったいどれが「顔」となるのか。いや、あえて言うなら、どれか1作品が「顔」となることを避けたのではないか。それはリスクを分散するためにである。また最初のエンブレムを取り下げてから、世間の風潮は変わった。デザイン業界での内輪決めではなく、国民皆で平等に、民主主義的に決めることを重視し始めたのだ。東京2020公式アートポスターにもその傾向が現われていた。言わば日本を代表するグラフィックデザイナーは佐藤卓のみで、ほかに若手2組のグラフィックデザイナーがいるが、あとはエンブレムを手がけた野老朝雄をはじめ、画家やアーティスト、写真家、書家、漫画家と実にバラエティあふれる19組が手がけていたからだ。漫画家の浦沢直樹が手がけたポスターは、本当に漫画の1ページである。これから何十年か経ち、東京2020オリンピック・パラリンピックを振り返ったときに、どのポスターが思い返されるのだろう。そんなことを思いながら20作品を眺めた。

野老朝雄(美術家)

野老朝雄(美術家)

《HARMONIZED CHEQUERED EMBLEM STUDY FOR TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES

[EVEN EDGED MATTERS COULD FORM HARMONIZED CIRCLE WITH “RULE”]》

©Tokyo 2020

佐藤卓(グラフィックデザイナー)

佐藤卓(グラフィックデザイナー)

《五輪の雲》

©Tokyo 2020

浦沢 直樹(漫画家)

浦沢 直樹(漫画家)

《あなたの出番です。》

©Tokyo 2020

公式サイト:https://tokyo2020.org/jp/games/artposter/

2020/02/06(木)(杉江あこ)

世界のブックデザイン2018-19

会期:2019/12/14~2020/03/29

印刷博物館 P&Pギャラリー[東京都]

インターネット情報や電子書籍が台頭している昨今、いまだ「世界で最も美しい本コンクール」が開催され続けていることを幸せに思いたい。同コンクールはドイツ・エディトリアルデザイン財団が主催する国際ブックデザインコンクールだ。毎年30か国以上が参加し、各国のブックデザインコンクールで受賞した作品のみを出品させている。昨年度は2019年2月にドイツ・ライプチヒで同コンクールの審査会が行なわれ、3月にライプチヒ・ブックフェアで全応募作品の展示と授賞式が開催された。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

本展は同コンクールの入賞作品と出品国のうち日本やドイツ、オランダなど7か国からのコンクールの入選作品170点をそろえた展覧会だ。会場では実際に作品を手に取って見ることができた。入賞作品は金の活字賞1点、金賞1点、銀賞2点、銅賞5点、栄誉賞5点で、日本からは栄誉賞1点が選ばれた。ちなみに日本の作品は、近年、必ず1点は入賞している。同コンクールではデザインコンセプト、機能性、タイポグラフィー、素材の選択、印刷、製本などの観点から審査されるという。その点で、金の活字賞に選ばれたオランダの作品『AMSTERDAM STUFF』はすべてのバランスが取れた本と言えた。Stuffとは「もの」という意味で、アムステルダム川底から発掘された日用雑貨や工芸品など1点1点が丁寧にレイアウトされた内容だった。薄い紙の質感が手触り良く、何よりシンプルで力強い表紙は目を引いた。

Jerzy Gawronski & Peter Kranendonk著『AMSTERDAM STUFF』

Jerzy Gawronski & Peter Kranendonk著『AMSTERDAM STUFF』

Van Zoetendaal Publishers & De Harmonie, Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam発行

世界で最も美しい本2019金の活字賞

金賞に選ばれたオランダの作品『Robert F. Kennedy Funeral Train(ロバート・F・ケネディの葬送列車)』は印刷や製本において感心した。これはタイトル通り、1968年に暗殺された米国大統領候補ロバート・F・ケネディの遺体を運ぶ葬送列車の写真集だ。ニューヨークからワシントンに向かう葬送列車を見送るため、当時、大勢の人々が線路に並んだという。その当時の写真を収集し編集しているのだが、全ページが袋とじとなっている。かといって袋を開くことが目的ではない。袋とじにすることで前小口の部分にも印刷が可能となり、長い列車が途切れることなく、めくった次のページにも続くという仕掛けなのだ。こうした手法があるのかと膝を打った。

銀賞に選ばれたオランダの作品『Anne Frank House(アンネ・フランク・ハウス公式カタログ)』も製本のアイデアが優れていた。これは『アンネの日記』で有名なアンネ・フランク一家が隠れ住んでいた家の様子や生活状況をまとめた図録である。いわゆるがんだれ表紙を採用しているものの、表紙が内側に折り込まれているのではなく、外側に折られているのが特徴だ。当然、読者は外に飛び出した表紙を最初にめくるのだが、めくったところで本文には行き着かず、隠れ家の内壁の写真が見えるだけである。こうした演出をすることで、行き止まり感や不安感を暗に伝える。また全ページが両観音折りとなっており、やはりめくる行為で、内部をこっそりと覗き見するような感覚を覚える。ほかの入賞作品にも独創的な編集やレイアウト、印刷、製本を見ることができた。何でもそうだが、造本においても固定概念に捉われていては面白い本ができないということを学んだ。

公式サイト:https://www.printing-museum.org/exhibition/pp/191214/

2020/02/05(水)(杉江あこ)

動きの中の思索─カール・ゲルストナー

会期:2019/11/28~2020/01/18

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

1950年代からスイスで発展したグラフィックデザインを「国際タイポグラフィー様式」または「スイス・スタイル」と呼ぶ。この時代にヘルベチカをはじめ、サンセリフ書体(線の端にひげがついていない書体)がいくつか生み出されたことが大きくその発展に影響しているという。ご存知のとおり、スイスは世界でもっとも古い永世中立国である。ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語と四つの公用語があり、欧州のなかでも多言語・多文化で構成された国であることがわかる。そんな社会背景のなかで、可読性や客観性、普遍性、ニュートラルを重視した書体やデザインが求められたことは想像に難くない。国際タイポグラフィー様式の発展を担った人物のひとりがヨゼフ・ミューラー=ブロックマン、そしてもうひとりがカール・ゲルストナーだ。

国際タイポグラフィー様式の特徴はいくつかあるのだが、そのひとつに文字を本文に限らず、グラフィックデザインの主要な要素に用いたことが挙げられる。ゲルストナーはこの手法を大いに用いたデザイナーだ。本展で展示された広告作品25点は特に圧巻だった。シルエット写真が切り抜かれ、大きくコラージュされたなかに、サンセリフ書体の文字が散りばめられた、実に自由で大胆なデザインなのだ。コラージュされているのは女性の横顔、透明なグラス、調理器具、自動車など……。モノクロームで表現されているのに、この軽やかさはいったい何だろう。やはり要因のひとつはグラフィックデザインの要素として用いられた文字なのだ。時には飲料から抜けていく炭酸ガスのように、ティーカップから立ち上る湯気のように文字が扱われていた。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

私のような編集者の目からすれば、こんなふうに文字が躍っていることはそもそも禁じ手である。「可読性が悪い」と言って突き返すだろう。しかしゲルストナーの広告作品はそんな考えを吹き飛ばすくらい、熟れていた。これもサンセリフ書体が成す効果なのか。ところで、これら広告作品の構成は何かに似ている。そう、誤解を恐れずに言えば、漫画ではないか? 写真のコラージュはコマ割り的で、散りばめられた文字は吹き出しや効果音のようである。私が漫画に慣れ親しんだ世代だからこそ、この自由で大胆なデザインを好意的に受け止められるのかもしれない。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

公式サイト:http://www.dnp.co.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000749

2020/01/07(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)