artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

「鏡と穴─彫刻と写真の界面 Vol.5 石原友明」

会期:2017/10/28~2017/12/02

gallery αM[東京都]

光田ゆりのキュレーションによる連続展「鏡と穴─彫刻と写真の界面」も5回目を迎えた。これまではギャラリーの空間全体を使ったインスタレーション的な展示が多かったのだが、今回の石原友明展では、壁面に平面作品が、床には立体作品が整然と並んでいる。だが内容的には、写真と彫刻という異質なメディアの結びつき方がスリリングで、かなり面白い展示が実現していた。

石原は1980年代からセルフポートレート作品を繰り返し発表してきたが、今回もそのテーマを追求している。「透明な幽霊の複合体」(5点)は、自分の髪の毛をスキャニングし、キャンバスに紫外線硬化樹脂インクで拡大プリントした作品で、その質感の、グロテスクなほどの生々しさがただごとではない。一方、立体作品の「I.S.M」(2点)は「3Dプリンターを使った立体セルフポートレート」で、発泡スチロールを貼り重ねて、彼の身体の輪切りを再構築している。もうひとつ、「透明な幽霊の複合体」の制作過程の副産物というべき、皺くちゃにした髪の毛の画像のプリントを、広げてアクリルケースに収めた作品があり、こちらも銀塩写真の印画紙そのものの物質感がうまく活かされていた。

石原はもともと写真と現代美術の融合を推し進めてきた先駆者というべきアーティストのひとりである。その彼がいまなお写真に並々ならぬ関心を寄せ、「断片化されたからだを寄せ集めてひとつの体を作りだそうとする」ことに執着し続けているのがとても興味深い。その探求の作業は、これから先も多様な作品群として結実していくのではないだろうか。

2017/11/08(水)(飯沢耕太郎)

態度が形になるとき ─安齊重男による日本の70年代美術─

会期:2017/10/28~2017/12/24

国立国際美術館[大阪府]

1970年以降の現代美術の現場を撮り続けてきた写真家、安齊重男の初期作品に絞った回顧展。いま「現場」「作品」「回顧展」といった言葉を出したけれど、ためらいながら使っている。というのも、例えば「現場」という言葉を「作品」に置き換えてもいいのだが、そうはいいきれない事態がまさに70年代から始まろうとしていたからであり、そのことに初めて自覚的に向き合った写真家が安齊さんだったからだ。なんのことかわかりにくいが、要するに被写体となる作品が非物質化し始めたということだ。それを象徴する出来事が、安齊さんの写真家デビューとなった「東京ビエンナーレ70〈人間と物質〉」展だった。

いまや伝説的なこの展覧会では、いわゆる絵画や彫刻の展示はなく、当時としてはまだ珍しかったインスタレーションやパフォーマンスが繰り広げられた。それらの「作品」の多くはその場で発想され、会期が終われば解体されてあとに残らないため、制作から展示までのプロセスも記録する必要があった。つまり「作品」を撮るというより、「現場」を押さえる感覚だ。しかもそうした「作品」はいつ、どこから、どのように撮ったかで見え方、捉え方が異なってしまうため、写真家が作品をどのように解釈し、どれだけ理解したかが問われることになる。その点、安齊さんは写真家になる前は作品をつくっていたこともあって、作者側の視点で作品を解釈することができ、多くのアーティストの信頼を勝ち得ることができた。

では、それらの写真は安齊さんの「作品」といえるのか。もちろん単なる記録写真でも多かれ少なかれ「作品」といえるが、特に安齊さんの場合は彼自身の解釈が大きく加わるため、ほかの記録写真に比べて「作品」度が高いといえるだろう(でも美術館が所蔵する場合「作品」だと高くつくから「資料」扱いにされる、と聞いたことがある)。そして、そうした安齊さんの「作品」を集めたこの展覧会は、安齊さんの「回顧展」であると同時に、安齊さんの解釈を通して見た「日本の70年代美術」の回顧展ともいえるのだ。ああ少しすっきりした。

被写体となったのは、李禹煥、高松次郎、菅木志雄、吉田克朗、原口典之ら、もの派とその周辺の作家が大半を占めている。とりわけ菅が多いのは、彼自身の創作の思考過程をたどるようなパフォーマンスをしばしば披露していたからだろう。ところで、安齊さんの写真は圧倒的にモノクロームのイメージが強い(もちろんカラーもたくさんもあるが今回は出ていない)が、70年代の美術も全体に色彩も形態も抑制的で、しかももの派以降新たな光が見出せないという意味でも、ぼくのなかではほとんどモノクロームに近い。まさに安齊さんのモノクロ写真は70年代の美術状況をそのまま反映しているように思えるのだ。というか、じつはぼくの70年代美術のイメージが多分に安齊さんの写真によって色づけ(モノクロなので色抜きか)されているのかもしれない、とふと思った。

2017/11/08(水)(村田真)

原啓義「ちかくてとおいけもの」

会期:2017/11/01~2017/11/07

銀座ニコンサロン[東京都]

ネズミは太古の昔から人間の身近にいるのだが、よく見慣れているにもかかわらず、これほど嫌われている動物もほかにいないだろう。むろん、病原菌を媒介するという衛生上の問題はあるが、その嫌悪感の極端さは、それこそ集合記憶の産物としか思えないところがある。ネズミをテーマにした写真展や写真集というのも、あまり聞いたことがない。1970年生まれの原啓義は、主に猫の写真で個展を開催してきたのだが、2年くらい前からネズミを本格的に撮影するようになった。最初の頃は、ネズミを見つけることさえ難しかったが、そのうち勘所をつかんで、「向こうから寄ってくる」と思えるようになったのだという。本展にはそうやって撮影された銀座、渋谷、築地などの「都会のネズミ」の写真、50点近くが展示されていた。

展覧会を見ると、ネズミたちが意外なほどに魅力的で、愛らしいことに驚かされる。同時にこのような精度の高いスナップ的な動物写真は、アナログ時代にはほぼ不可能であったことに思い至る。高画素、高性能のデジタルカメラは、暗がりに潜むネズミたちを、恐るべきシャープなピントで瞬間的に捉えることができるからだ。とすれば、次に求められるのは、単純に生き物たちの姿がうまく写っているだけでなく、彼らの存在と人間社会との関係のあり方を、より深く、細やかに考察していくような「哲学的」な視点なのではないだろうか。むろん原の今回の展示にも、その萌芽のようなものは見出すことができた。ネズミたちは「人のそばに居ながら人と馴れることのない、まつろわぬけもの」である。この見方をさらに推し進めていくと、今回の展示ではあえて避けたというややネガティブな要素も含んだ、よりスケールの大きな「ネズミ写真」が形をとってきそうな気がする。

2017/11/06(月)(飯沢耕太郎)

新井卓/原美樹子「DAY TO DAY 日々の記録から学ぶ写真」

会期:2017/11/05~2017/11/18

東京綜合写真専門学校[神奈川県]

神奈川県横浜市港北区(日吉)の東京綜合写真専門学校は、来年度で創立60周年を迎える。写真評論家の重森弘淹が設立した同校の卒業生たちは、さまざまなジャンルで写真家として活動してきた。今回、「創立60周年プレ記念学生企画イベント」として開催された「DAY TO DAY 日々の記録から学ぶ写真」展に出品した原美樹子は1994年に、新井卓は2004年に同校写真芸術第二学科(夜間部)を卒業している。新井は2016年に第41回木村伊兵衛写真賞を、原は2017年に第42回木村伊兵衛写真賞を相次いで受賞した。今回の展覧会には、その彼らの代表作が並んでいた。

原の「Change」は6×6判のカメラを使ったカラー写真のスナップショット、新井の「毎日のダゲレオタイプ」と「明日の歴史」は古典技法のダゲレオタイプを使った作品と、その作風は正反対といえるくらいに隔たっている。だが、その見た目の違いを超えて、「日々の記録」を中心に据えた制作の姿勢は、意外なほどに似通っているという印象を受けた。それはもしかすると、東京綜合写真専門学校における写真教育のあり方に起因しているのかもしれない。まさに日々撮り続け、考え続けることで、写真を撮ることの意味を突き詰め、自分と現実世界との関係を再構築していくような姿勢が、同校の授業では積極的に求められてきたからだ。11月5日には学園祭にあわせて、新井と原をゲストにトークショー(司会=調文明)も開催された。現役の学生たちにとっても、いい刺激になったのではないだろうか。

2017/11/06(月)(飯沢耕太郎)

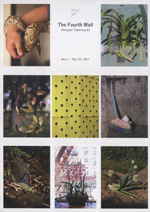

竹之内祐幸「The Fourth Wall/第四の壁」

会期:2017/11/01~2017/12/22

PGI[東京都]

竹之内祐幸の作品を見るのは、2015年の同会場での個展「CROW」以来2回目だが、着実に写真家としてのステップを進めている。作品一点一点の強度が増すとともに、緊張と弛緩とをバランスよく使い分けることができるようになってきた。

タイトルの「The Fourth Wall/第四の壁」というのは、「現実世界とフィクションである演劇内の世界を隔てる想像上の壁」のことだという。演劇の観客は「その壁を通して舞台上の世界を観ている」。これはいうまでもなく、竹之内が写真をそのような「壁」と見立てているということだろう。たしかにカメラのファインダーを通して眺めた現実世界は、舞台上の「フィクション」のように見えることがある。写真の撮影者は、いわば観客席からその「フィクション」を観ているのだ。とはいえ、ある種の演劇がそうであるように、写真家のいる観客席が必ずしも安全地帯であるとは限らない。ときにはいきなり「フィクション」であるはずの現実世界がこちら側に侵入してくることもある。竹之内の写真も、そのような微妙な均衡で成り立っているのではないだろうか。そこに写っている被写体は、一見穏やかな光に包み込まれて、気持ちよく配置されたオブジェであるように見えて、どこか危険な匂いを漂わせている。ほとんどが縦位置で、あたかも標本のように事物を画面に閉じ込めていく彼の撮影のスタイルが、その感覚をより強めているといえそうだ。

なお、展覧会に合わせてT&M Projectsから同名の写真集が刊行された。鈴木千佳子のデザインによる、小ぶりだがカッチリとよくまとまった造本が、写真の内容にふさわしいものになっている。

2017/11/02(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)