artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

細江英公個展「創世記:若き日の芸術家たち」

会期:2017/10/28~2017/11/18

YOD Gallery[大阪府]

本展は、細江英公が2012年に刊行した写真集『創世記:若き日の芸術家たち』から抜粋した作品で構成された個展である。同書は1967年から75年に撮影したポートレイトをまとめたもので、土方巽、寺山修司、横尾忠則、つげ義春、草間彌生、岡本太郎など、当時の文化シーンで活躍した芸術家たちの姿を活写したものだ。作品サイズは半切(A3とほぼ同寸)で統一されていたが、草間彌生の2点だけは本展のためのニュープリントとして100×150cmの大作が用意された。作品を見ると、当然ながらみな若い。寺山修司などは競馬場の群衆に紛れているせいか、見つけるのに苦労した。つげ義春は彼の漫画に登場するような古びた木造家屋と写っているし、土方巽は舞台衣装を着て、当時彼が就いていた牛乳配達の自転車に乗った姿を捉えている。背景に見える東京の街並みも現在とは大違いだ。こうした日本写真史に残る仕事を関西で見る機会は意外と少ない。会場のYOD Galleryでは3年前にも細江の『薔薇刑』をテーマにした個展を行なっており、写真ファンにはありがたい限りだ。今後も同様の企画が続くよう願っている。

キャプテン:「坂東玉三郎」(1971)ゼラチン・シルバープリント

2017/11/01(水)(小吹隆文)

田原桂一「光合成」with 田中泯

会期:2017/09/09~2017/12/24

原美術館[東京都]

今年6月の田原桂一の訃報には驚かされた。1951年生まれだから、まだ充分に活躍が期待できる年齢だったし、つねに野心的に新たな領域を開拓していこうとする気概はまったく衰えを見せていなかったからだ。だが、近年は光と石、金属、ガラスなどを組み合わせた大規模なインスタレーション作品から、彼の本領というべきモノクロームの写真作品へと「原点回帰」する方向に舵を切りはじめていた。本展も、その「原点回帰」の産物といえる。田原桂一が舞踏家、田中泯をモデルとするフォト・セッションを開始したのは1978年。田原が28歳、田中が33歳の時だったという。以後、パリ、ローマ、ニューヨーク、アイスランド、ボルドー、東京など、場所を移動しながら3年間にわたって撮影が続けられる。今回の原美術館での個展には、それらの旧作に加えて、田中が移り住んで農業を営んでいる山梨県北杜市の農園で2016年に撮影された新作、5点が展示されていた。その「光合成」のシリーズを見て感じるのは、舞踏という行為が目指す「身体の物質化」と、銀塩写真の「イメージの物質化」の作用が結びつき、融合していく目覚ましい成果である。1978~80年の若々しい二人のコラボレーションは、むろん素晴らしい出来栄えだが、71歳の舞踏家の皮膚の弛みや白髪を容赦なく捉えきった2016年のセッションは、別な意味で感動的だった。かつての引力に抗うような動きではなく、大地や植物に静かに同化していく肉体のありようが見事に写り込んでいる。田原の「原点回帰」が、彼の死去によって中断してしまったのが、返す返す残念だ。二人のセッションも、もっと先まで見たかった。

2017/10/24(火)(飯沢耕太郎)

ロジャー・バレン「BALLENESQUE」

会期:2017/10/20~2017/12/20

EMON PHOTO GALLERY[東京都]

ロジャー・バレンは1950年、アメリカ・ニューヨークの生まれだが、1980年代から南アフリカ・ヨハネスブルグを拠点に写真家としての活動を続けている。今回のエモン・フォトギャラリーでの個展は日本では初めての本格的な展示というべきもので、アメリカ時代の初期作品から近作まで、代表作33点が並んでいた。バレンといえば、「Platteland」(1994)、「Outland」(2001)など、南アフリカ各地で撮影された奇妙に歪んだ雰囲気の人物たち、どこか不穏な空気感を湛えた光景を6×6判の画面に封じ込めたモノクローム作品がよく知られている。だが、今回展示された「Shadow Chamber」(2005)以降のシリーズでは、ドキュメンタリーというよりは、被写体となる人物やオブジェを演出的に再構築したパフォーマンスの記録というべき側面が強まってきている。新作の「The Theatre of Apparitions」(2016)は、廃墟となった刑務所の壁の落書きを、スプレー絵具を吹きつけたガラスで透過して撮影したシリーズだが、ほとんどドローイング作品といってもよい。また、今回の個展の会場となったギャラリーの床には、チョークでドローイングが描かれ、ビザールな人形2体によるインスタレーションも試みられていた。バレンの関心は、写真という枠組みを超えて大きく広がりつつあるようだ。とはいえ、「Ballenesque」すなわち、「バレン様式」という造語をそのままタイトルにしているのを見てもわかるように、初期から現在に至るまで、彼のアーティストとしてのポジションに揺らぎはない。現実世界を写真という装置を使って増殖、変換していくときに生じるズレや歪みに対する鋭敏な反応は一貫しており、近年はその振幅がより大きく振れつつあるということではないだろうか。その「魔術的リアリズム」は、ラテン・アメリカの写真家たちとも共通しているようにも思える。

2017/10/20(金)(飯沢耕太郎)

ヴィヴィアン・サッセン「Of Mud and Lotus」

会期:2017/10/06~2017/11/25

G/P gallery[東京都]

1972年生まれのオランダの写真家、ヴィヴィアン・サッセンは、ここ10年余りファッション写真の分野でめざましい活動を展開している。日本の若い写真家たちのなかにも、彼女のスタイルを取り入れた写真が目立つようになった。一方で、アート写真の分野でも評価が高まりつつあり、2011年にニューヨーク、国際写真センター(ICP)のインフィニティ・アワードを受賞するなど、注目を集めている。今回のG/P galleryでの個展には、その彼女の新作が並んでいた。タイトルの「Of Mud and Lotus」というのは「泥のないところに蓮は咲かない(泥中の蓮)」という箴言に由来する。「蓮」は妊娠や出産などの女性性の象徴であり、植物や泥、女性の身体などのイメージを組み合わせて、そのことを浮かび上がらせようとしていた。特徴的なのは、コラージュやプリントへのペインティングなどの手法を積極的に使いこなしていることで、これまでの端正なストレート写真とはかなり印象が違う。見方によっては「やり過ぎ」ととられても仕方がないが、逆に自分の世界を打ち壊して、新たにつくり上げていこうとする意欲を強く感じた。インクジェットプリントのクオリティを含めて、その試みが必ずしもうまくいっているとは思えないが、作風をよりアート寄りに変えていこうとしていることがはっきりと見えてきている。個人的には、きのこのイメージが多用されていることが興味深かった。きのこは一晩で生長して胞子を撒き散らし、あっという間に森の中に増殖していく。それ自体が多産性の象徴であるとともに、そのフォルムも女性の身体のまろやかな曲線を想起させる。きのこ好きの僕としては、もっときのこに集中した作品が増えてくると嬉しい。今回の展示を見る限り、期待してもよさそうだ。なお、展覧会にあわせてG/P galleryから同名の写真集が刊行されている。

2017/10/14(土)(飯沢耕太郎)

荒木経惟『愛の劇場』

発行所:Zen Foto Gallery/ Case Publishing

発行日:2017/09

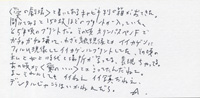

箱入りの写真集に、荒木経惟が執筆した以下の文章を印刷したチラシが挿入されている。それほど長い文章ではないので、そのまま引用しておくことにしよう。「〈愛の劇場〉と書いてあるキャビネ判の箱が出て来た。開けてみると150枚ほどのプリントが入っていた。‘65年頃のプリントだ。その頃オリンパスペンFでガチャガチャ撮って、わざと熱現像とかイイカゲンにフィルム現像してイイカゲンにプリントした、その頃の私と女と時代と場所が写ってる、表現(し)ちゃってる。あの頃から〈愛の…〉とか言ってたんだねえ。まーそれにしても イイねえ イイ写真だねえ、デジタルじゃこうはいかねえだろ。A」この文章に付け加えるべきものはほとんどないが、「フジブロマイド 硬調・光沢・薄手」の印画紙の箱とそこにおさめられていた写真群をそのまま再現した写真集は、内容的にはすこぶる面白い。「その頃の私と女と時代と場所」の中には、結婚前の陽子の姿もあり、荒木が表現者としてのあり方を、もがきつつ身につけていくプロセスが生々しくよみがえってくるのだ。それにしても、電通時代の荒木の多産ぶりには呆れるしかない。これまでも、月光荘のスケッチブックに貼り付けた私家版写真集や、フィルムの箱におさめられた写真群が再発掘されているのだが、この先も何が出てくるのかわからない。実質的なデビュー写真集と見なされてきた『センチメンタルな旅』(1971)以前の「プレ荒木」の写真群について、もう一度きちんと検討すべき時期がきているのではないだろうか。なお、写真集の刊行にあわせて、東京・渋谷にオープンしたCASE TOKYOでオリジナル・プリント全作品を展示する展覧会が開催された。

2017/10/14(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)