トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形

3. ティルマンス・ショック

土屋──静止画でのモンタージュということで言うと、展示の方法が明らかに変わりましたよね。そして、展示を一番変えたのは、ヴォルフガング・ティルマンス★15です。

飯沢──ティルマンス・ショックですね。それはやはりはっきり言っておいた方がいいと思います。2004年に東京オペラシティ アートギャラリーで開催された「ヴォルフガング・ティルマンス:Freischwimmer」展ですよね。皆さんはヨーロッパでティルマンスの個展を見ているかもしれませんが、普通、日本の観客はあの展示で初めてティルマンスを見たと思います。それ以降、明らかに写真家たちの展示意識が変わったことは間違いない。彼のあり方や手法が、展示を考える時の一番基本的なプロセス、コンセプトとして、曲がりなりにも定着しました。その意味はどういうことだったんでしょうか。

土屋──一つひとつの画像というものは独立しているわけではなく、空間内の壁面に配置されている様々な画像が関係し合う中で、事後的に複数の画像からその意味が立ち上がってくるという発想ですね。

小原──星座のように見せると。

飯沢──それは元々なかったというわけではなくて、東松照明さんたちの意識の中にもあったと思いますし、1980〜90年代にかけて、美術館という空間ができたときに、その空間でどうするかは、写真を使うアーティストにとって一番大きな問題のひとつだった。

小原──作家がキュレーターを兼ねるということが起きてきたのでしょう。杉本博司★16さんなんかもそうかもしれません。

飯沢──そうですね。それとやはり空間の持っている広がり、つまり面積が大きくて、天井も高い。そういった広い空間の中で展示効果を考えたときに、ただ写真をまっすぐ並べるだけができなくなってくるわけです。みんながやり始めたことのひとつが、ビッグ・ピクチャーズ。1983年にニューヨーク近代美術館で「現代写真家によるビッグ・ピクチャーズ」展が行われた時に出てきた。観客を巻き込んでしまうような巨大なプリントをつくり、今までのプリントを見る体験がプリントと観客の一対一対応だったとすると、観客とプリントの関係が逆転していくようなことが起こってきた。観客がプリントをコントロールできる感じだったのが、巨大になってくるとコントロールがきかなくなり、環境として巻き込まれてしまうというのがひとつありました。

それと、写真と他のメディアを一緒に見せるということが起きてきた。ビデオと写真を一緒に見せるとか、ドローイングと写真を一緒にする、写真の上にドローイングしてしまう。そのようなミクストメディア的な展示のあり方を何人かの人たちがやり始めた。日本の写真家では、東京藝術大学出身の美大系の佐藤時啓★17や小山穂太郎★18。僕は、美大系の人たちの意識は、空間をインスタレーション的に構築するものだったので、これまでの写真家のあり方とは違っているのではないかということを何度か書いたり、実際に見て感じていました。でも、そういうインスタレーション的なあり方と、ティルマンスの展示はやはり違うのではないかと思います。

土屋──それは全然違うでしょうね。たとえば、小山穂太郎は、写真の使用法を版画の延長と考えているんじゃないんでしょうか。

飯沢──彼は元々東京藝大の油画出身ですからね。油絵でも版画でもいいのですが、要するに絵画的な美意識がある。

土屋──版画の延長ということもありますが、遡ればアンディ・ウォーホールですね。もっと遡ればラウシェンバーグ。シルクスクリーンの写真製版で写真のイメージというものを絵画空間の中に持ち込むというのは1960年代にあり、それが80年代に入って一般化してくる。

飯沢──日本の場合はそうですね。しかも、写真というメディアの中で展開を始めたのは80年代後半以降ですよね。小山穂太郎の仕事は先駆的な仕事のひとつだと思います。それとティルマンスはどこが違うんですかね。ティルマンスは絵画的ではないですよね。

土屋──「どこが違うか」という議論をしてもあまり意味がないのではないでしょうか。多分何も違わないと思います。ひとつは「こっちは美術でこっちは写真だ」という区別は、慣習や業界の中で了解されている枠組に過ぎません。「これは写真的な作品である」「これは美術的な作品である」ということは、そこで判断しているに過ぎない。

飯沢──その意味ではもちろんその通りだと思いますが、やはり僕は違いがあると思うんですよ。僕が考えたことは、たとえばティルマンスの作品のあり方を見てみると、小さい作品や大きい作品、ひとつひとつのシリーズやシークエンス、塊みたいなものがかなりバラバラですよね。彼が世界を見る見方があっちに行ったりこっちに行ったり飛んでいるわけですよね。抽象絵画を見るような見方や、もっとインティメイトな自分とその友達の関係の中で見ているものもあれば、もっと抽象的にゴールドを撮るような作品もあります。小山穂太郎さんの場合、その作品化のプロセスは割と均一なんですよね。空間と自分との関係の中で翻訳できるようなあり方です。けれど、ティルマンスの場合はそれがかなりあっちに行ったり、こっちに来たりで、そのあり方は90年代以降に出てくる若い写真家たちの現実世界についての接し方みたいなものと割と共通性があるような気がします。この世界を単一の見方で解釈しない。そういうこともありますし、ウェブの中であっちに行ったりこっちに来たりするような感じの飛躍が明らかにあると思う。ティルマンスの展示のあり方はそういう世界に対する接し方を非常にうまく翻訳している。大きい作品として世界と関わっている場合もあるかもしれないし、小さな作品として関わっている場合もあるし、そのあり方が基本的な感受性の質として若い人たちにマッチしたことは間違いないと思います。

小原──だからちょうど、デジタルとアナログの境目に出てきた作家なのでしょう。デジタル的な感性を体現するような展示なのかもしれません。出てきた時圧倒的に若者に支持されたわけですよね。

飯沢──ティルマンスはデジタルカメラの人ではないけれど、「デジタル世代」──という言い方は大雑把すぎるか──のものの見方をとてもうまく掬い上げたと思います。それもただ掬い上げただけではなく、提示の仕方でも彼の方法が割と一般化したということでしょう。今のところは「ティルマンス展示」を超える展示や新しい表現法は、まだ出てきていない感じがする。

土屋──展示についてのスタイルで語ると、今、ライアン・マッギンレー★19が人気ありますよね。マッギンレーは、ティルマンス的な日常のテイストとラリー・クラーク★20的なある種の悪ガキ達というものをミックスしたような、非常に通俗的なものだと思うんです。

飯沢──通俗的というか、商業的というか。

土屋──でも、それが一定のプレゼンスを持ち始めているということは、ティルマンスが持っていたある種の過激さがだんだん薄れてきて、それが通俗化、一般化していくということが起きているのだと思います。

小原──様式化されたティルマンスという感じ。

飯沢──「ポスト・ティルマンス」の第一番手としてライアン・マッギンレーを僕も挙げたことがありますが、その評価は過大評価だったと反省しています。もう少しいろいろ考えて、何かやってくる人だと思ったのですが、最近の作品は特にそうなのですが、全然ピンと来ないですよね。

小原──先ほどのビッグ・ピクチャーという問題に関していえば、昔も写真壁画というかたちでありましたが。

飯沢──フォトミュラル★21ですね。

小原──かつての写真壁画のようなビッグ・ピクチャーは個人レベルで制作するものではなて、国家やそれに付随する機関や会社が制作していましたが、最近は個人でやるようになった。主にプロパガンダとして制作される例が多かったものです。エドワード・スタイケン★22なんか使っていましたし、戦中山端庸介★23たちのジーチーサン商会★24が制作した100畳の写真壁画「撃ちてし止まむ」なども有名ですね。日本の1930年代は写真壁画の時代といってもいいぐらい流行りました。それが個人レベルになってきたのがここ10数年の傾向だと思います。アートマーケットの中でいかに商品を作っていくかという動きとデジタルも含めたプリント技術の向上によるものでしょう。広告やプロパガンダの系譜として考えてみてもいいのかもしれない。

「ヴォルフガング・ティルマンス:Freischwimmer」(東京オペラシティ アートギャラリー、2004)チラシ

Ryan McGinley, You and I, Twin Palms Pub., 2009.

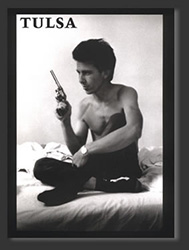

Larry Clark, Tulsa, Grove Pr., 2000.

飯沢──「アンドレア・グルスキー展」(国立新美術館、7月3日〜)★25がまさにそうですよね。あのようなスペクタクル体験は、以前は国家レベルだったわけですから。

小原──そう。そして、売れたときに採算が取れる量産可能な商品でもあるという。

飯沢──お金が動く。お金がなければつくれないからね。

土屋──ただ、グルスキーの場合、ほとんどの作品は実物を見ないと意味がない。ビッグ・ピクチャー化は、時代的には退行していると言えます。つまり、ビッグ・ピクチャーが流行し始めるのは、美術の文脈では抽象表現以降の話です。ある種、アメリカの抽象表現以降の絵画をもう一度やり直している部分があるかもしれません。もちろんマーケットの論理とも関係していますが。

飯沢──おっしゃる通りで、まさにある種の退行現象なので、僕自身はそれほどビッグ・ピクチャーがこれから何か可能性を持ってくるとはあまり考えてはいません。

小原──それなら僕は映画の方がいいですね。あるいは「小さな写真」も大事ですよ。

飯沢──視覚的な体験としてのスペクタクル性は常にあって、それをうまく使う作家も必ずいるわけですよね。その代表例がグルスキーだと思います。しかし、そこに僕はあまりおもしろい反応ができない。いろいろな展示や見せ方のレベルでの可能性はこれからも出てくるでしょう。もちろん先ほどの動画と静止画で言えば、それらをどのように組み合わせて見せていくのか。写真展の中で動画のブースなどがあると僕はほとんど拒否反応を起こしてしまうんだな。

小原──宮崎学★26の「自然の鉛筆」展★27の時はどうでしたか? 彼の写真集に『死』(平凡社、1994)というシリーズがありますが、動物が土に還っていく定点観測は写真集より動画のほうが面白いと思い、大体10分ほどのスライドショーを編集しました。

飯沢──宮崎学はエンターテインメントとして見られますが、僕の場合はやはり時間の問題があります。宮崎さんがIZU PHOTO MUZUMで展示した動画はじっくり見せてもらいましたが、僕はスライドショーの形になっていることがおもしろいと思いました。スライドショーは動画ではないでしょう。動画はどんなにおもしろい作品でも時間の流れをある種強制的に観客に押し付ける。映画はそれでよいと思うけれど、映像作品として見せる時、僕は静止画から入った人間なので、会場の中に動画のブースがあると3分以上経つと嫌になって出てくることが結構あります。だからそういった性質をどのようにうまく組み合わせて視覚的な体験をつくるか、という意味でスライドショーがいいと思います。

小原──しかし、スライドショーはやはり動画ですよ。

飯沢──いや、僕はあの体験は動画ではないと思いますが。

小原──でもエフェクトをかけた場合は動画になりますよ。先日の宮崎さんの「死」ではクロスフェードをかけました。そうすると、静止画でとどまっているところは結構少なくて、常に画面は変化しているんです。

飯沢──それはどうだろう。エフェクトだけの問題ではない荒木経惟さんの「アラキネマ」★28は、映画でもなくスライドでもないような「写真/映像表現だった。おもしろい例だと思います。ふたりの助手が手動で上映の操作をやるので、ひとつの画像に、もうひとつの画像がかぶってくる。あの体験は、確かに静止画像では味わえません。でも、動画でもないと思います。

だから、あれはスライドショーという見せ方の中で出てきくる非常に独特な体験で、それがおもしろいところなのかな。ひとつの画像にもうひとつの画像がかぶらなくてもいいんですけど、消えて次が出てくる間に数秒間の間があって、その間がすごく大事になってくると思います。一方トヨダヒトシ★29さんの作品は、かなり古典的なスライドショーですよね。写真が消えて現れるということの繰返しなのですが、単純に写真を足してしまったら、写真集や展覧会で見ているものとも違うレベルでの視覚的な体験があるし、動画とも違う感じですよね。なので僕は、スライドショーには可能性があると思っています。何かの新しい視覚経験をもし考えるとしたら、本気でスライドショーをやってみるのもおもしろいかなと思います。

土屋──でも、スライドショーも物質的なフェティシズムに依存している部分がけっこうありますよね。トヨダヒトシさんもそうだと思いますが、あの人はアナログで、スライドビューワーで「ガッチャンガッチャン」とやっていて、あのリズムがいいわけです。

飯沢──あれはリズムがコントロールされています。メトロノームみたいなものをヘッドフォンで聞いていて、上映のスピードをそれに合わせているんですよね。

土屋──スライドショーのインスタレーションを自覚的に最初にやっているのはナン・ゴールディン★30ですよ。そのインパクトがあり、スライドで見せるという方法論があり得るようになったのだと思います。

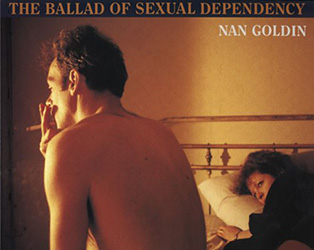

飯沢──80年代の「性的依存のバラッド(The Ballad of Sexual Dependency)ですね。音と映像を一体化させ、しかも物語性をつけている。あれこそ映画に近い。

小原──スライドショーはリズムが大事ですよね。人間にとって不快なリズムと快なリズムがあり、ワンカットを何秒で切るかということが非常に重要です。不安を喚起するような編集にしたければ快適なリズムを外せばいいわけです。そのリズムの問題は通常の写真の展示にはない。

飯沢──そのリズムは観客が自分でつくるしかない。ただ、自分でリズムをつくるよさもある。じっと見ていてもいいし、急いで見て通りすぎてもいい。それは写真集も同じですが、ページをめくるときに、どう見てもよいという自由度はありますね。スライドショーは割と強制的にひとつのリズムの中に巻き込んでしまう。作家からしたら、巻き込む快感ですね。本人の持っているキャラクターも含めていろいろな意味で巻き込んでいく。その巻き込まれることに快を感じる場合と同時にすごく嫌な感じに感じるという両方がありますよね。

小原──トヨダヒトシさん自身がスライドプロジェクターをライヴ操作する時は快感を感じていると思いますよ。観客が全員一つの画面を観て、それを見ながら自分で画面をコントロールするわけですから。

飯沢──ある種、演出効果によって、演劇的なパフォーマンスとして成立しているところがあるけれど、時々それが強制的な感じがして窮屈になる。最近はまた言葉が過剰になってきているので、それも含めて少ししんどいと思うけれど、力は強い。

小原──写真家が映画の真似をしても仕方がないので、どこまでやるかというか、どこで止めるかということが重要ではないでしょうか。紙芝居になっても仕方がないですし。

飯沢──映画に行かず、どこまで写真的なあり方を残していくか、ですね。静止画をプリントして見せるという展示や見せ方を変えていくのか。それもデジタル化以降の大きな問題のひとつです。トヨダさんみたいなアナログ的なスライドもありますが、今は全部コンピューターで操作できる。先日、齋藤陽道★31さんという聾唖の写真家が、青山ゼロセンターでやった展示「せかいさがし」★32はスライドショーとして結構おもしろかったです。単純なつくりですが、やはりひとつの画像が出てきてその次の画像がくるところが重なっているんですよね。その重なり具合で写真の見せ方をうまく工夫していました。

日劇に貼られた「撃ちてし止まむ」写真

宮崎学「自然の鉛筆」(IZU PHOTO MUSEUM、2013)チラシ

アラキネマの上映風景

Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency, Aperture; Reissue, 2012.

齋藤陽道「せかいさがし」(青山ゼロセンター、2013)チラシ

★15──Wolfgang Tillmans:1968- ドイツ出身の写真家。ロンドン在住。2000年ターナー賞受賞。

★16──すぎもと・ひろし:1948- 写真家・美術家。8×10の大判カメラによって撮影される作品は、厳密なコンセプトとハイレベルな現像技術による仕上がりとあいまって、高い評価を得ている。代表作に自然史博物館のジオラマを撮影した「ジオラマ」シリーズ(76年〜)、全米の映画館などで撮影した「劇場」シリーズ(76年〜)、世界各地の海を同じ手法で撮影した「海景」シリーズ(80年〜)など。2001年、ハッセルブラッド国際写真賞受賞。

★17──さとう・ときひろ:1957- 美術家、写真家。東京藝術大学美術学部教授。主な写真作品に、写真撮影のメカニズムを方法とする長時間露光の〈光─呼吸〉、ピンホール写真〈Gleaning Light〉など。

★18──こやま・ほたろう:1955- 美術家、写真家。東京芸術大学美術学部教授。Artscape2002年8月号に、木戸英行[CCGA現代グラフィックアートセンター]の、「畠山直哉・小山穂太郎展」レビューによれば、小山の写真は「印画紙や映像といった、写真の視覚的・物質的構成要素が、そのまま平面芸術としての絵画を構築する独自の素材と位置づけられている。廃虚、洞窟、水面といった、深い奥行き感をもつ、ある意味できわめてフォトジェニックな風景と、傷つけられ、焼かれ、脱色されることで、執拗に物質性を強調された印画紙との出会いは、ちょうどアメリカ抽象表現主義の大画面にも似た崇高性を帯びつつも、見る者の意識下に記憶の淀みに堆積する、危険な重金属といった独特の強さをもっている」と評されている。

★19──Ryan McGinley:1977- アメリカの写真家。主な作品集に『You and I』(Twin Palms Press、2009)、「Ryan McGinley: Whistle for the Wind」(Rizzoli、2012)など。2012年9月1日-9月28日、小山登美夫ギャラリーにて展覧会が開催された。

★20──Larry Clark:1943- アメリカ映画監督・写真家・作家・映画プロデューサー。 作品集に、暴力・ドラッグ・セックスに明け暮れる、故郷オクラホマのタルサの友人たちを撮った『タルサ』(Grove Press,1971)、映画作品に『KIDS/キッズ』(1995)など。

★21──「Artwords」内、写真壁画を参照。

★22──Edward Steichen:1879-1973 アメリカの写真家、画家、キュレイター。1902年に、アルフレッド・スティーグリッツらとともに、写真分離派(フォト・セセッション)を結成し、ピクトリアリスム色の濃い作品を発表。1905ステーグリッツの開設した「291ギャラリー」(Artwords土屋誠一執筆の項参照)にも協力。1947年ニューヨーク近代美術館(MoMA)写真部長に就任し、1955年「ファミリー・オブ・マン」展を企画・開催。

★23──やまはた・ようすけ:1917-1966 写真家、従軍カメラマン。シンガポールで写真材料店「ジーチサン商会」を営む父母の間に生まれ育つ。大学卒業後「ジーチサン商会」に入り、1941年から44年まで、海軍報道班員(カメラマン)として、シンガポール・上海・マレー半島・中国の戦線に従軍。1945年、原爆投下直後の長崎を撮影。

★24──山端庸介の父、山端祥玉の興したカメラ材料店。1943年、東京有楽町の日劇壁面に金丸重嶺撮影の、100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」を印刷・制作したことで知られる。

★25──Andreas Gursky:1955- ドイツの写真家。ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻に師事した「ベッヒャー派」(Artwords土屋誠一執筆の項参照)の写真家。国立新美術館で開催の「アンドレアス・グルスキー展」は、2013年7月15日号のartscapeに、竹峰義和氏がレビューを寄せている。http://artscape.jp/focus/10089290_1635.html

★26──みやざき・まなぶ:1949- 写真家。自然と人間をテーマに、社会的視点にたった「自然界の報道写真家」として活動中(宮崎学ブログより)。http://www.owlet.net/profile1/)。自作の赤外線センサー付きロボットカメラをつかい、野生動物たちの生態を撮影。1990年「フクロウ」で第9回土門拳賞受賞。

★27──2013.1.13 - 4.14 IZU PHOTO MUSEUMで開催。展覧会タイトルは、カロタイプ写真を考案したウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットの世界初の写真集『自然の鉛筆』ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(Artwords小原真史執筆の項参照)に由来。

★28──2台のプロジェクターを使い、静止画像を交互にフェイドイン・フェイドアウトさせて上映される荒木経惟の映像作品。

★29──Hitoshi TOYODA:1963- ニューヨーク生まれ。映像作家。映写機を自ら操作してスライドショー形式の映像作品を制作。2009年に横須賀美術館で上映された『NAZUNA』について、飯沢耕太郎氏がレビューしている。http://artscape.jp/report/review/1209408_1735.html

★30──Nancy "Nan" Goldin:1953- アメリカの 写真家。1986年、自身と友人たちの日常──ドラッグ、暴力、性行為──を描いた『性的依存のバラード(The Ballad of Sexual Dependency)』(Aperture, 2005)が高い評価を得る。作品はスライドショーとして発表されることも多く、1994年日本を訪れ際には、荒木経惟の写真と交互に並べた写真集、『TOKYO LOVE』を刊行している。

★31──さいとう・はるみち:1983- 写真家。都立石神井ろう学校卒業。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。2009年写真新世紀 佳作賞 飯沢耕太郎選。2010年 「同類」 写真新世紀 優秀賞 佐内正史選。

★32──2013.5.18 - 6.2 青山ゼロセンターにて開催。http://imaonline.jp/ud/exhibition/516ca9e36a8d1e2e75000001

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)