トークシリーズ:「Artwords」で読み解く現在形

4. 写真美術館の誕生と写真状況

──東京都写真美術館の開館は、その後の写真シーンにどんな影響があったとお考えですか?

飯沢──写真美術館は1995年に開館したわけですが、実際は1990年に第一次開館があり、第二次開館が95年なので、基本的には僕は90年を起点として考えた方がよいと思います。

小原──その前史として、「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展★33があると思います。この時の調査で日本中から出てきた膨大な写真群によって写真美術館の必要性というものが関係者に意識されたわけでしょう。この展覧会によって、写真の収蔵と日本写真史が意識化されたわけですから。

飯沢──そうですね。歴史を言えば、「写真100年──日本人による写真表現の歴史」展は大きかったと思います。日本写真家協会が本気になって写真を集め始めましたし、写真美術館設立運動が、あの展覧会を起点として起きました。いろいろな美術館に働きかけていきましたが、そのひとつが東京国立近代美術館でした。そこではなかなかできないということで、方針転換した時に、川崎市民ミュージアムと横浜美術館に写真部門が新しくできるということがわかりました。1988年に最初に写真部門ができたのが川崎市民ミュージアムで、89年に横浜美術館です。そして、90年に本格的な映像の専門施設として東京都写真美術館が第一次開館したというのが大まかな流れですね。

写真関係者にとってはある種の悲願でした。19世紀以来「写真は芸術なのか」ということが言われ続け、美術館の写真の収蔵にはやはり大きなモチベーションがあったと思います。今でもあると思いますが。それが本当にかたちになってくるのが80年代後半です。そのことで何が変わったのかはいろいろあるような気がします。まず、写真家の意識が変わりましたよね。つまり、目標が変わった。それまでの写真家たちの目標はやはり印刷媒体でした。まずは『カメラ毎日』★34のような雑誌に発表し、その最終形態は写真集だと思います。連載していったものを写真集としてまとめるというモチベーションが東松照明、奈良原一高★35、細江英公★36らのVIVO★37(1959-61)以降の写真家には必ずありました。おそらく80年代まではずっと続いていたと思います。ところが、それ以降、美術館ができると、最終目的として写真集よりは、展示に向かっていった。それと写真のアートマーケットの設立がくっついていて、ギャラリーで写真を扱い始めるというのもほとんど同時期です。

美術館で展覧会をやって作品を売るというモチベーションになっていくという変わり目ははっきりありますよね。

小原──今でこそ、印刷原稿としてのオリジナルプリントや、ヴィンテージプリントという概念がありますが、かつては雑誌や写真集のような印刷媒体しかなかったので、今ヴィンテージと呼ばれている写真の多くは印刷原稿ですよね。荒木経惟さんの写真集展★38をIZU PHOTO MUSEUMで開催した時も、そうした日本独自の写真集文化を見せたかったからです。日本写真はアートマーケットではなく印刷媒体の中で発展してきたことは重要なことだと思います。「私小説」ならぬ「私写真」としての写真という言い方にも現れていますが、荒木経惟という写真家は日本的な出版文化から生まれたと言えます。

飯沢──実際、出版社に預けた原稿がそのままなくなってしまっていたり、編集者がずっと持っていて、だいぶ後に出てくるという話も意外とありますからね。

若い人たちの目標は写真集をつくること。それも、日本の場合はなかなか商業出版として成り立たないので自費出版ですね。70年代以降の日本の重要な写真集のほとんどはそうです。いまはZineなどがつくられていますが、今の若い人たちにとって、それは目指すような目標ではない。なので、写真家の意識を大きく変えた出来事として、アートマーケットの成立と写真美術館という空間の成立がパラレルに起きたことがあります。もうひとつは、観客の意識が変わったのではないか。これまで写真を見るという体験が、僕自身のことを考えてもやはり写真集が基本で、それはいまだにそうだと言いたいところもありますが、必ずしもそうではなくなってきていますね。やはり、90年代以降、展覧会での体験が大きな部分を占め始めした。それは、artscapeで書いている原稿が証明していると思います。写真集についてももちろん書いていますが、中心は展覧会です。それは、僕だけではなくて、特に若い人たちは、最初から展覧会なのではないでしょうか。

小原──あまり写真集が買われなくなってきたかもしれないですね。

飯沢──出版業界からすれば由々しき問題ですね。では、写真集は終わったのか。

土屋──終わってはいませんよ。新しいことはそれほどないかもしれませんが、やはり写真集の文化は定着していて、今後も続くと思います。

小原──買ってますか?

土屋──いや、私はあまり、写真集は買わないのだけど(笑)。

小原──土屋さんのような人が買わないのなら、誰が買うんだという話ですが(笑)。

土屋──たまたま先日、大橋仁★39の写真集『そこにすわろうとおもう』の書評を書いたのですが、やはり写真家はああいうものを出したいという欲望をいまだに持っているのだと思います。

飯沢──写真集におけるビッグ・ピクチャーですね。

土屋──やはり彼は豪華版写真集を出したいんです。要するに物量で勝負したい。僕はあまり彼を評価していませんが、そういう写真集がいまだに出版されるのはある種のロマンなのかもしれない。

飯沢──信仰とかね。日本の特殊事情かもしれません、日本の写真集はかなり特殊ですよ。

小原──海外から評価されるのは当然ですよね。あれが作品で最終形態の作品なわけだから。

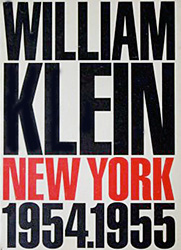

飯沢──そうですね。マーティン・パー★40の『写真集:歴史(The Photobook: A History)』(2004)を見てもよくわかりますが、大雑把な話をすれば、やはり海外の写真集はカタログです。展覧会を最初から最後まで並べていくような感じです。一方、日本の写真家たちの写真集に対する意識は単純なカタログではなく、それがひとつの世界になっています。これは他にあまりないのではないかと思います。たとえば去年の「パリ・フォト」の「APERTURE PHOTO AWARD」などに出てきていた写真集は、僕の印象ですが、レイアウトの仕方や印刷の仕方が日本の写真集のパクリです。荒木経惟さん、森山大道さんたちは写真の「群れ」を写真集にする時に、ページをめくっていくと次々に違う世界が現れてきて、広がっていくような作り方をしました。日本の写真家以外にそんな例はほとんどない。エルスケン★41も違うし、ウイリアム・クライン★42の『ニューヨーク』(1956)★43は日本の写真家も影響を受けたくらいのすごい写真集ですが、あれは例外ですよね。突然写真シーンに現れて、それに反応して、まともに引き継いだのが日本の写真家たちです。だからやっぱり特殊なんですよ。なので、これからも日本の写真家たちが、その特殊性を守り続ける覚悟を決めれば相当おもしろいことができると思います。

小原──アートマーケットが確立されなかった後進国だったということが印刷媒体としての写真集を発展させたわけですね。

飯沢──よいか悪いかは別にして、写真集と写真文化に関しては非常に幸いだった。要するに、写真がプリントとして売れなかった。

小原──あと、新聞社などがバックについたカメラ雑誌があったことと、世界有数のカメラメーカーの存在も大きいですね。例えばニコンやコニカなどのメーカーもギャラリーを持っていましたし。カメラ雑誌も膨大な数のアマチュアカメラマンに支えられていました。

飯沢──質の高い写真集なんか、メーカーが出していましたからね。

それともうひとつは、日本のグラフィックデザイナーたちの写真集に対する取り組み方も、少し異常だと思います。もちろんアメリカのアレクセイ・ブロドヴィッチ★44とか、マーヴィン・イスラエル★45という人たちもいますが、それもまた特殊な例で、杉浦康平★46以来、町口覚★47に連なる日本のグラフィックデザイナーの系譜はかなり異常だと思う。写真集に非常に情熱を傾けています。

小原──中島英樹★48さんもそうですね。

飯沢──写真集フェチ。それは欧米の書店の写真集コーナーと日本のナディフなどの写真集コーナーを比べるとよくわかる。「なんでこんな変な写真集があるんだ」。その特殊性を逆手にとっていけるということもある気がします。

土屋──最近のZineの流行もその流れにあるかもしれない。

飯沢──確かに、あれだけいろいろ工夫を凝らしながら様々に分裂していくという状況は珍しい。

小原──自費出版もそうですが、photographers'

gallery★49など、写真家の自主運営ギャラリーも特殊ですよね。キュレーターや編集者、評論家たち発表や出版の場を作るのではなく、写真家が自分たちでそういう場を維持し、さらにハイクオリティな批評誌まで出してしまう。

飯沢──やはり1970年代以降の日本の写真の世界の貧しさが、よい方に作用したひとつの例ですよね。

小原──発表の場や媒体がないなら自分たちでつくってしまおうという。これは素晴らしいことだと思います。写真に限らず、ほかのアーティストもやった方がいい。

飯沢──他のアジアの国でも、同じような状況はあったと思いますが、日本のような発達の仕方ではありません。90年代以降、中国や韓国に行く機会が増えたのですが、彼らはやはり欧米的なギャラリーのスタイルになってしまいます。いきなり何もないところから商業ギャラリーが立ち上がっていますから。

小原──おそらく最初の例は、アルフレッド・スティーグリッツ★50たちの活動が挙げられるでしょうね。

飯沢──アメリカではそうですね。ニューヨークの291ギャラリーなどは自主運営ギャラリーの走りみたいなものですが、すぐ商業資本に取り込まれてしまった。

小原──それが日本で花開くのは、不思議ですね。貧しさがポジティブに転化していくというか。

飯沢──僕が見てきた限りでは、自主運営ギャラリーもデジタル化以降、曲がり角に達しているような気もします。photographers' galleryは2001年のスタートで、やってきたことはものすごく評価できる。しかし、最近あまり新しい展開がないと思います。メンバーが少しずつ変わっていますが、新しいメンバーと以前のメンバーのエネルギーとの差が出てきているということもあるようです。やはり、自主的なギャラリーの持っている運営形態の運命があると思います。5〜6年のサイクルで難しい状況がやってくる。自主運営ギャラリー走りは1970年代の「CAMP」★51「PUT」★52「プリズム」★53などありましたが、どこも2〜3年です。「CAMP」だけは長くて、10年くらい続きましたね。しかし、やはり初期と比べると後期は明らかにボルテージが下がってきています。場としてのクオリティとエネルギーを維持し続けるのは相当難しいですよね。一方で、新しいギャラリーがどんどんできて、どんどん交代していく状況です

小原──細胞分裂を繰り返しているわけですね。そう考えると東松照明さんの存在というのは大きいですね。WORKSHOP写真学校の卒業生たちがそうした自主運営ギャラリーに流れ、活躍していくわけですから。

飯沢──全体として見てみると、自主運営ギャラリーも、写真集と同じく、決して尽きているわけではなく、不思議なかたちで残り続けるだろうと思います。

「荒木経惟写真集展──アラーキー」(IZU PHOTO MUSEUM、2012)

大橋仁『そこにすわろうとおもう』(赤々舎、2012)

William Klein, New York 1954-1995, 1956.

★33──「Artwords」内、写真美術館、『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』中平卓馬、北海道開拓写真を参照。

★34──1954年に創刊され1985年に廃刊になった毎日新聞社発行の写真誌。1970年代、山岸章二が編集長を努めた時代は、森山大道などの当時の若手写真家を大胆に起用し、新しい写真表現を探った。「Photologue - 飯沢耕太郎の写真談話」の連載「写真が熱かった時代 『カメラ毎日』と山岸章二」には、山岸がカメラ雑誌の編集者として果たした役割が論じられている。http://news.mynavi.jp/column/photologue/032/index.html

★35──ならはら・いっこう:1931- 写真家。956年、個展「人間の土地」で、大きな反響を呼ぶ。1958年、個展「王国」で日本写真批評家協会新人賞受賞。1967年写真集『ヨーロッパ・静止した時間』で、日本写真批評家協会作家賞、芸術選奨文部大臣賞、毎日芸術賞を受賞。1986年「ヴェネツィアの夜」に対して、日本写真協会年度賞を受賞。1996年に紫綬褒章を受章。

★36──ほそえ・えいこう:1933- 写真家。作品集に三島由紀夫をモデルに撮った集『薔薇刑』(集英社、1963)により日本写真批評家協会作家賞受賞。1970年舞踏家土方巽を撮った『鎌鼬』(現代思潮社、1969)で芸術選奨文部大臣賞を受賞。『薔薇刑』撮影には大阪から上京した森山大道も撮影に立ち会いその暗室作業を担当細江英公のもとで3年間を過ごす。

★37──「Artwords」内、VIVOを参照。

★38──「荒木経惟写真集展──アラーキー」2012.3.11 - 7.29 IZU PHOTO MUSEUMで開催。

★39──おおはし・じん:1972- 写真家。作品集に『目のまえのつづき』(青幻舎、1999)、『いま』(青幻舎、2005)、『そこにすわろうとおもう』(赤々舎、2012)。言及されている『そこにすわろうとおもう』は、A3判、400ページ、重さ5キロ。2013年1月15日号のartscapeに飯沢耕太郎氏がレビューを寄せている。http://artscape.jp/report/review/10070488_1735.html

★40──Martin Parr:1952- 写真家。イギリス生まれ。中型カメラで撮影するカラー作品の独自さからニューカラーの旗手と評される。1988年よりマグナムに参加。現在は正会員。作品集に『FASHION MAGAZINE』(MAGNUM PHOTOS, 2005)など。

★41──Ed van der Elsken:1925-1990 オランダ人写真家。1950年代のパリの、サンジェルマン・デ・プレ界隈にたむろする同世代の若者を撮影した写真集『セーヌ左岸の恋』(Love on the Left Bank、1954)は代表作。

★42──William Klein:1928- アメリカの写真家。映画作家。アメリカ陸軍に入隊後フランスに駐在、そのままフランスに滞在。1954年、一時帰国してニューヨークを撮り、1956年写真集『ニューヨーク』を発表。ブレ、アレ、ボケなどそれまでの写真の約束事を無視した挑戦的な写真は反響を呼び、日本の60年代写真にも大きな影響を与えた。

★43──「Artwords」内、『ニューヨーク』ウィリアム・クラインを参照。

★44──Alexey Brodovitch:1898-1971 ロシア生まれの写真家、グラフィックデザイナー、アートディレクター。1934-1958にかけてファッション誌『ハーパース・バザー』のアートディレクションを担当。アンリ・カルチェ=ブレッソン、ブラッサイ、マン・レイ、リチャード・アベドン、ロバート・フランクなどを起用したことで知られる。

★45──Marvin Israel:1924- アメリカのデザイナー、アートディレクター。191-1963にかけて、ファッション誌『ハーパース・バザー』のアートディレクションを担当。ダイアン・アーバス、リー・フリードランダー、アンディ・ウォーホル、ウォーカー・エヴァンスなどを積極的に起用した。

★46──すぎうら・こうへい:1932- グラフィック・デザイナー。神戸芸術工科大学名誉教授同大学アジアンデザイン研究所(RIAD)所長。主に、非広告系のデザイン領域──ブックデザイン、造本設計、エディトリアル・デザインなど──をフィールドとして、大きな足跡を残す。アジアの図像研究にも取り組んでいる。著書に『ヴィジュアルコミュニケーション』(+松岡正剛、講談社、1976)、『アジアの本・文字・デザイン−杉浦康平とアジアの仲間たちが語る』(トランスアート、2005/DNPアートコミュニケーションズ、2010)など多数。

★47──まちぐち・さとし:1971- アートディレクター/マッチアンドカンパニー主宰。2005年、写真集レーベル「M label」および書籍販売Webサイト「book shop m」を運営、写真集の編集・デザイン・販売・流通をトータルにプロデュース。http://www.matchandcompany.com/index.php

★48──なかじま・ひでき:1961- アートディレクター、グラフィック・デザイナー。ロッキング・オン社「Cut」「Rockin' on JJAPAN」、篠山紀信の作品集「THE SIXTIES by KISHIN」、や講談社現代新書などを手がける。

★49──2001年にオープンした写真家が自主的に運営するギャラリー。作品展示の他、レクチャー、シンポジウムの開催、機関誌『photographers’ gallery press』(年1回)の発行など活動は多岐にわたる。

★50──Alfred Stieglitz: 1864-1946 アメリカの写真家。近代写真の父。ドイツ遊学中に写真と出会い、ピクトリアリズムに影響を受ける。1897年『Camera Note』創刊。1905年、ニューヨークに写真ギャラリー「291」をオープン。

★51──「Artwords」内、自主ギャラリーを参照。

★52──「Artwords」内、自主ギャラリーを参照。

★53──「Artwords」内、自主ギャラリーを参照。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)