artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

国際芸術祭「あいち2022」 アピチャッポン・ウィーラセタクン『太陽との対話(VR)』

会期:2022/10/04~2022/10/10

愛知県芸術劇場 大リハーサル室[愛知県]

映画とVRは共存・融合可能なのか。「スクリーンという同一平面に投影された光を見つめる」という映画の集団的な没入体験は、VRによってさらに拡張されるのか。そのとき映画は、「集合的な夢への没入」の座をVRに明け渡してしまうのか、あるいは映画とは、宇宙空間で膨張し続ける太陽のように、VRすらも飲み込んでしまう巨大な光なのか。映画館の座席に身体をあずけたまま夢を見る──仮死状態にある観客の身体は、VR装置によって、互いの姿が見えないままゾンビ的な緩慢さでさまよう亡霊的身体に変容させられるのか。だとすれば、映画からVRへの移行は、あるひとつの(仮)死から別の(仮)死への不連続的な移行ではないか。その移行自体を、どのように体験/眼差すことが可能か。

アピチャッポン・ウィーラセタクンが国際芸術祭「あいち2022」から委嘱を受けて制作した、初のVR体験型パフォーマンスである本作は、このような問いの連鎖の周りを旋回する。本作は二部構成で、前半では、上演空間の中央に吊られた二面スクリーンに投影される映画を鑑賞し、後半ではVRのヘッドセットを付けて鑑賞する。そして本作の最大のポイントは、前半/後半が同一空間で展開され、映画/VRそれぞれの鑑賞者が混在する点だ★。

映画は両面とも「眠る人」の映像で始まり、ゆるやかに同期しつつ、裏表で異なる映像が映し出されていく。緑したたるテラスや深い森を背に語られる、断片的なモノローグ。「夕方、盲目の詩人が街に繰り出す」という夢。「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする。歩き続けている人もいる」……。中庭に揺れるハンモック。ギターを爪弾く男。俯瞰ショットで捉えたデモや集会では、人々の持つ灯が星の瞬きのようにきらめき、美しい波動となって地を覆う。裏面では回転するネオン管のオブジェが映され、エモーショナルな夢幻性を高める。巨大な太陽の出現。そして再び眠る人の映像に、「都市」「最後の夢」「1000日分の昨日」「影」「無政府/君主制」「消された」「歴史」「遠くにある映画」「寺院の光」といった単語がエンドロールのように流れていく。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

後半、VRのヘッドセットを付けると、映画からバトンを受け取るように、「眠る人が映るスクリーン」が同じ場所に浮かんでいる。さらに、何人もの「眠る人」のスクリーンが周囲を取り囲む。他のVR鑑賞者は「浮遊する白い光の球体」として見え、身体を失った私は多数の死者の魂とともに、「他者の夢」という異界に入っていく。スクリーン群は徐々に消滅し、闇に飲み込まれ、荒涼とした岩の大地が現われる。ゆっくりと頭上から落下する岩石、流星をかたどったような光の構造体。この異星の洞窟には、原始的な壁画と奇妙で巨大な石像がある。両眼を塗り潰され、唇を縫い合わされつつ、勃起した男根を持つ石像だ。巨大な光の球体の出現と分裂、消滅。やがて視点は地面を離れ、他の死者の魂たちと暗い洞窟のなかを上昇=昇天していく。足下を見下ろすと、石像の頭部が溶けかかったように崩れている。長く暗い産道。頭上の出口に見えるまばゆい光。太陽のようなその球体はぽこぽこと分裂し、小さな恒星を生み出すが、内側から黒い球体に侵食され、闇に飲み込まれていく。ひとつの惑星の文明や政治体制の死と、太陽の誕生と死という宇宙的スケールの時間が重なり合う。

本作のVR体験とは、「映画のスクリーンに映る、眠る人々」が見ている夢の中へまさに入っていく体験であり、二部構成だが、構造的には入れ子状をなす。夢の世界では、身体感覚を手放し、他者の存在しない、イメージと音だけの世界を一人称視点でさまよう。夢とVRの相似形は、前半の映画パートで、VR体験者が夢遊病者のように見えることで強調される。VR体験者たちの動きが止まったり、一斉に頭上をあおぐ様子は、彼らが集団的な夢の中にいることを示唆する。それはオルタナティブな現実への夢想なのか、それとも現実を忘却させる麻薬的な陶酔なのか。また、映画パートで語られる「街に繰り出す盲目の詩人たち」「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする」といった台詞は、VR体験者をメタ的に言及し、「夢の中に入り込む」VR体験を「語り手が見た夢」の中にまさに入れ子状に取り込んでしまう。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

アピチャッポンは過去の映画作品でも、現実と並行的に存在する「夢の中の世界」や、夢を通して死者の霊と交信する物語を描いてきた。だがそこには、「夢というもうひとつの世界を、スクリーンという同一平面上で見るしかない」という物理的制約があった。しかし本作でアピチャッポンは、「映画の技術的拡張としてのVRの援用」にとどまらず、「映画」の中にVRを取り込み吸収してしまったのだ。3年前のあいちトリエンナーレ2019で上演された小泉明郎のVR作品『縛られたプロメテウス』も、同様に「VR体験中の鑑賞者を眼差す」体験を組み込むことで、「身体感覚の希薄化/他者との共有の回路」「他者の身体を眼差すことと倫理性」について批評的に問うものだった。本作もそうしたVR自体への自己言及を基盤に、物理的制約を解かれた「映画」の中にVRさえも飲み込んでしまう、静謐だが恐るべき作品だった。

★──ただし、上演時間1時間のうち、観客は30分ごとに入場して前半(映画)/後半(VR)が入れ替わるため、各日とも、「初回の前半」は映画パートの観客のみ、「最終回の後半」はVRパートの観客のみであり、混在状態にはならない。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/artists/apichatpong-weerasethakul.html

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「光りの墓」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「世紀の光」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2022/10/04(高嶋慈)

中尾美園「ある家の図譜」

会期:2022/09/21~2022/10/02

なら歴史芸術文化村[奈良県]

祖母や高齢の女性たちが箪笥に保管していた思い出の品や着物、「祝日の国旗掲揚」「正月に飾るしめ縄作り」といった慣習、火災焼失した小倉遊亀の日本画の「再現模写」。中尾美園はこれまで、個人の遺品、廃れゆく慣習、焼失した作品といった「失われゆくもの」「失われたもの」を日本画材で精緻に写し取り、桐箱に収められた絵巻物という保存装置に仕立てることで、「記憶やものの保存と継承」について問うてきた。その根底には、大学院で保存修復を学び、美術品や古文書の「補彩」という保存修復の仕事に携わった経歴がある。

本展は、なら歴史芸術文化村でのレジデンスの成果発表展。なら歴史芸術文化村は今年3月にオープンした道の駅だが、文化財4分野(仏像等彫刻、絵画・書跡等、建造物、考古遺物)の修復工房をガラス張りで公開する施設を備え、レジデンス事業も行なっている。約1ヵ月半滞在制作した中尾は、昭和に建てられた一軒の住宅の解体現場で採取した壁や床、欄間、家具など「家の断片」をスタジオに持ち込み、10cm四方ほどの大きさに切り取り、1点ずつ原寸大で模写を行なった。「仏間」「居間」「台所」など部屋ごとに1枚の和紙に写し取られた壁や家具の「断片(=切:きれ)」は、《高橋家切》(2022)としてガラス張りの修復工房と同じ空間に展示された。《高橋家切》では、壁や床、家具の合板の木目、聚楽壁(土壁)のざらざらした質感、畳や障子、こすれた食卓の角、すりきれた合皮のソファ、シールの剥がれた跡や落書きなど、シミや汚れまで克明に写し取られ、長年使い込まれた生活の痕跡を伝える。

中尾美園《高橋家切》[撮影:衣笠名津美 写真提供:なら歴史芸術文化村]

中尾美園《高橋家切》[撮影:衣笠名津美 写真提供:なら歴史芸術文化村]

一方、作業現場となったスタジオが、現物の模写資料とともに公開された。模写されたさまざまな現物の断片が、白い座布団状の緩衝材の上に丁寧に置かれている(文化財修復の際に用いる、薄葉紙という丈夫な薄い和紙で綿を包んだ「綿布団」である)。また、1点ずつ、「名称、採取した部屋名、管理番号」が書かれたラベルが「発掘資料」のように添えられる。中尾の手つきは両義的だ。「解体された民家の断片」が「貴重な歴史資料」を擬態すること。「断片に切断する」という暴力性と、「破損せぬよう慎重に保護する」というケア的身振り。中尾は過去作品で、祖母や高齢の女性たちが大切に保管していた着物を、人生を物語る断片=「切(きれ)」としてハギレほどの大きさに断片化して模写しているが、模写の対象を実際に切断し、かつ展示するのは初めてだという。とりわけ、落書きやシールの貼られた壁や家具は、あえて途中で寸断され、痛々しい暴力性を帯びる。

中尾美園《高橋家切》[撮影:衣笠名津美 写真提供:なら歴史芸術文化村]

中尾美園《高橋家住宅資料》[撮影:衣笠名津美 写真提供:なら歴史芸術文化村]

ここで、「切断」は二重の暴力性を伴っている。のこぎりで切断するという物理的な暴力と、かつて所属していた文脈からの断絶・強制移動というもう一つの暴力性。後者は、「美術館」「博物館」への収蔵と共鳴し、振られた番号が「管理」の権力を示唆し、きっちりと正方形に揃えられた「資料サンプル」は「そこから切り捨てられた残余」があることを逆照射する。一方、「管理対象となった資料」の奥には、「未整理のもの」が作業台の上に無造作に積まれている。それは、保存修復とは未完のサイクルであること、そして生産と時代の加速化により、どんどん「古いもの」にされていくスピードに我々は追いつけないことを示す。

歴史化の作業は(恣意的な)フレーミングや「文脈の切断」の暴力性を伴うことを示しつつ、傷や劣化を補修してあくまで「もの」として残す文化財修復とは別の、「模写」というかたちで記憶を写し取って残そうとする中尾作品。そのとき、「断片化して写す」という作法は、「すべてを保存すること」の不可能性と同時に、「断片どうしのつながりや全体像への想起」を促す。実際の文化財の修復工房と並行的に見ることで、中尾作品の意義や射程がより広がって見えてくる好企画だった。

スタジオの展示風景[撮影:衣笠名津美 写真提供:なら歴史芸術文化村]

関連レビュー

リニューアル記念コレクション展 ボイスオーバー 回って遊ぶ声|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年10月15日号)

中尾美園「うつす、うつる、」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

中尾美園「紅白のハギレ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年05月15日号)

中尾美園 個展「Coming Ages」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年11月15日号)

2022/09/25(日)(高嶋慈)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』

会期:2022/09/17~2022/09/25

高槻現代劇場 市民会館[大阪府]

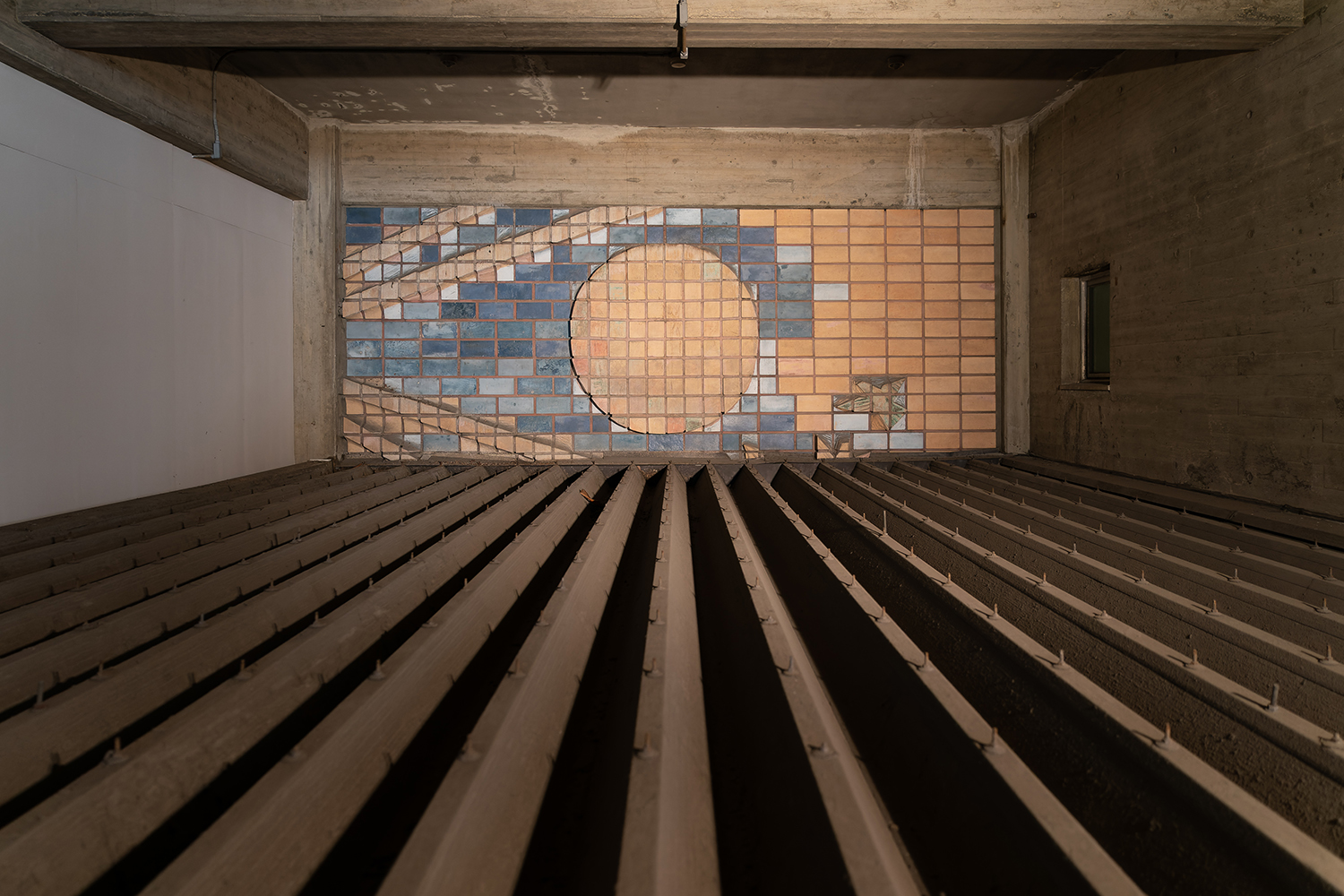

老朽化のため今年7月末に閉館した高槻現代劇場 市民会館と、その近辺に2023年3月にオープンする高槻城公園芸術文化劇場。2つの劇場のあいだをつなぐ「間奏(インタールード)」であるイベント、高槻芸術時間「インタールード」の一環として、梅田哲也によるツアー形式の展覧会『9月0才』が開催された。会場は閉館後の市民会館。1964年にオープンし、大ホールや結婚式場のほか、ピアノの発表会などの演奏会、成人式などの会場として半世紀以上使用されてきた。本展では、劇場の案内係、ピアノ発表会の出演者、作業服姿の設備員に扮したガイドの案内のもと、大ホールに始まり、舞台のバックヤード、楽屋、結婚式場、演奏会場、屋上や裏階段、レストランの厨房などを迷宮のように回り、梅田による音響や光の介入と建物の記憶の双方を目撃することになる。

チケット売り場の閉ざされたカーテンの下から、何者かの手が無言で差し出した鍵をガイドが受け取り、劇場の閉まった扉を開けるところからツアーはスタートする。ガイドを兼ねる市職員が建物の歴史について解説し、ロビーの壁画の一部が改装工事により壁の中に「封印」されたことを語る。ロビーの壁一面には寄せ書きが残され、「楽しい思い出をありがとう」「すばらしい舞台に立てました」といった言葉から、市民に愛されていた劇場施設であったことが分かる。まず大ホールの2階席に案内されると、開演ブザーが鳴り、緞帳とカーテン状の幕が二重に開き、舞台に並んだ人物たちが「拍手」に合わせてお辞儀をすると、あっという間に幕は下りてしまう。作品の「開演」が劇場の最後の「カーテンコール」でもあることを重ね合わせる印象的な導入だ(後述するが、ツアーのラストではさらにどんでん返しが待ち受けている)。

会場風景

バックヤードを通り抜け、楽屋に案内されると、壁やクローゼットの「鏡」に囲まれた空間のなか、ロバート・モリスばりの鏡の立方体が鎮座している。結婚式場だった空間では、床に下ろされたミラーボールが同心円状に椅子に囲まれ、まばゆい光の粒が浮遊する。ガイドの説明によると、1960年代、高槻の街は大阪のベッドタウンとして急成長し、開館2年間で1,500組が挙式したという。「 記念発表会」と空白のままの看板が立てられた演奏会場では、ワンピース姿の女性がピアノをたどたどしく「演奏」しているが、女性が演奏を止めても音は流れ、部屋が意志を持ち始めたかのように照明が灯り、周囲の壁からは金属音が聴こえてくる。風の吹き抜ける屋上へ出ると、いつのまにか白旗が揚がり、エレベーター内で操作盤を「修理」していた作業員がガイドに転じる。彼の案内で窓から半屋上の空間へ出ると、冒頭で語られた「封印された壁画」がそこにあった。傍のコンクリ柱には、「S59 京都レディース 爆走小町」の落書きも。食品サンプルの残るレストランの厨房は廃墟的で、金屏風にライトの光が乱舞する和室の宴会場を抜け、「異空間」感がますます高まる。裏階段や通路を歩く道中では、「白紙の立て看板」を運ぶ人と何回も遭遇し、着々と何かの開演準備が進んでいるようだ。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

最後にたどり着いたのは大ホールの舞台袖。ガイドに促され、舞台上に一列に並ぶと、開演ブザーが鳴り、幕が開き、まばゆい照明と「拍手」を浴びる。「終演」が「開演」になり、「最後の観客」が「最後の出演者」に転じ、(ほぼ)誰もいない劇場に「カーテンコール」を捧げる祝祭的な時間となる。梅田らしい驚きとユーモアに満ちた仕掛けだ。

会場風景

梅田はこれまでも、劇場機構の運動性に焦点を当ててフル稼働させた『インターンシップ』(2018)や、福岡市美術館での個展「うたの起源」(2019-2020)では展示室やバックヤードを回るツアーパフォーマンスを発表するなど、「劇場」「美術館」の空間構造を読み解きながら介入を加え、表/裏、日常/非日常を反転させるようなサイトスペシフィックな作品を手がけてきた。「閉館した劇場」が舞台となる本作は、建物の記憶や痕跡を(再)発見する梅田の眼差しを通じて、観客がそれをたどり直すという二重性が宿る。さらに、ラストの「カーテンコール」では、1時間ほど前に目にした「過去の残像」を観客が演じ直すことで、「記憶の追体験」をまさに身体的に引き受けることになる。同時期に見た福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』は、備品や機材など劇場にある「もの」を起点に劇場空間を即物的に測定する試みだったが、空の客席や白紙の看板など「空白」に満たされた本作は、その空白を埋めるべき無数の「記憶」への想像力を「役目を終えた劇場」へのリスペクトとともに示していた。

なお梅田は、同様にガイド役の案内のもと、元銀行の建物内を回るツアー型パフォーマンス作品の上演を、10月にKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022で予定している。

公式サイト:https://inter-lude.net/

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/09/23(金)(高嶋慈)

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』

会期:2022/09/11

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

素舞台の上に配置されたさまざまな日用品と、それらを用いた複数のパフォーマーによる「普段の生活動作の再現」が、「テーブル」を起点にズレをはらみながら反復されることで、秩序の(再)構築がカオティックなレイヤーの重なり合いへと崩壊していく『インテリア』(2018、2020)。さらに、複数台の「テーブル」を「舞台」のメタファーとして扱い、「演劇」の不可視の基底面を可視化しつつ、テーブルの垂直移動や分割といった操作を加えることで、「秩序」の構築と解体の力学を示した『デスクトップ・シアター』(2021)。福井裕孝はこれまで、「もの」と日常的なふるまいの生態観察的な提示に静かな揺さぶりをかけることで、メタ演劇的な実践や脱人間中心的な演劇の可能性と同時に、「もの」を介した空間の領土化という政治学を示してきた。

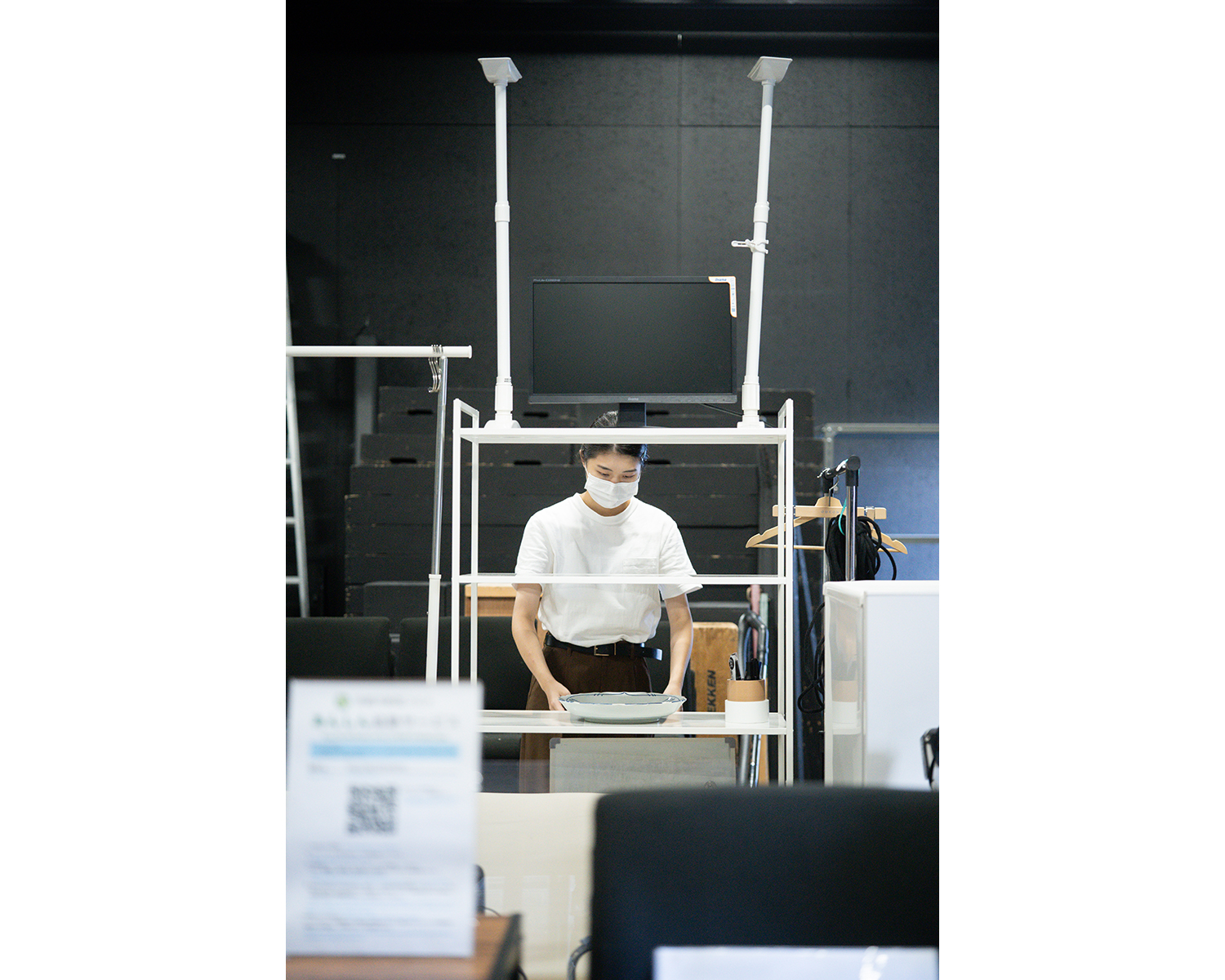

『シアターマテリアル(仮)』は、劇場の建物および敷地内にある「もの」をすべて記録するというプロジェクト。福井が、京都の小劇場THEATRE E9 KYOTOの第3期アソシエイトアーティストに選出されたことを契機に始まった。記録撮影のため、劇場に付属する「(移動・運搬可能な)もの」がすべて舞台上に運びこまれた状態で、「上演」が行なわれた。

上演会場に入ると、普段はロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材が舞台上を埋め尽くし、圧巻の光景だ。消毒アルコール容器、ふき取りシート、虫除けスプレー、案内板、椅子やテーブル、折りたたみ長机、傘立て、ソファ、ストーブ、ホワイトボード、冷蔵庫や洗濯機などの家電、ゴミ箱、自転車、ベニヤ板、養生材、照明器具の載ったラック数台、音響機材、積み上げられた平台、何台もの脚立、そびえる足場……。普段はロビーに置いてあっても「意識して見ていない」もの、バックヤードや楽屋など「客席からは見えない」もの、照明・音響機材や平台など「イリュージョンを支える不可視の基盤」であるもの。それらが集合写真のようにきちんと整列してこちらを見ている。

[写真:相模友士郎]

この「舞台」上で一日限りで上演されるのは、同劇場の第1期アソシエイトアーティストである村社祐太朗(新聞家)のテクスト。備品や機材の集合体と観客が無言で対峙していると、女性パフォーマーが登場し、大きな平皿を棚に置いて「ものの集合体」の一員に加える。前半、彼女は段ボール、自転車、ホワイトボードなどの位置を少しだけ移動させる。次に、そうやって確保した「通路」にコードレス掃除機をかけ、中のパックに溜まったゴミを捨てる。「照明機材」がすべて取り外されているため、「舞台」も「客席」も無機質な蛍光灯が地続きに白々と照らす。「劇場」と「日常生活」の境界が曖昧になってきたところで、奇妙な反転が起きる。後半では、同様に掃除機をかけ、洗濯物をパンパンと伸ばして干す動作が、マイムで淡々と行なわれるのだ。家事を終えた彼女は、戸棚の引き戸を開けてコップを取り出し、水を飲み、「洗面所」に移動して手を洗う一連の動作をやはりマイムで行なう。即物的な「ものの集合体」と、「ここにはない部屋」の境界が混ざり合い、混濁する。

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

洗う手の動きを止めたまま朗読される村社のテクストもまた、語り手が「いま見ている光景」と頭の中を流れる思考、記憶の断片、写真のなかの過去の光景が混ざり合い、侵食し合う。語り手から言葉が流れ出すトリガーとなった「この平皿」は、「出番のない実家からわたしが持ち出してきたものだ」と語られたあと、再び棚から下ろされ、パフォーマーとともに姿を消した。

「劇場を物理的に構成する、普段は透明化されたもの」の集合体で舞台を充填させつつ、「劇場の外」から運び込まれた「もの(平皿)」によってフィクションがつかのま立ち上がる。その瞬間は「無人称のパフォーマー」としてフィクションの構築を担っていた「平皿」だが、その時間以外は備品や機材のなかに無言で埋没し、「出番」を待っていた。いや、あるいは、整然と並べられた備品や機材たちこそ、「舞台上で(本来の)出番を待っている」という転倒した役を演じ続けていた。上演時間約20分の短い作品だったが、テクストの併用もあいまって、「劇場とはどのような場か」という問いを物理的かつメタ的に浮かび上がらせる実験だった。

公式サイト:https://www.fukuihirotaka.com/

関連レビュー

福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

福井裕孝『インテリア』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2022/09/11(日)(高嶋慈)

林勇気「君はいつだって世界の入り口を探していた」

会期:2022/09/08~2022/09/19

クリエイティブセンター大阪[CCO](名村造船所大阪工場跡地)[大阪府]

かつて造船所だった巨大な工場跡の3フロアを舞台とする、映像作家・林勇気の過去最大規模の会場での個展。5点の新作を中心に、近年の林が取り組んできたデジタルメディアをめぐるテーマ──再生機器や電気の安定供給に依存する脆弱性、映像=光の非実体性、保存媒体の複数性や非耐久性、コピー/オリジナルの失効、アーカイブ、記憶、過去の再演、「水/氷」「器」のメタファーなど──が散りばめられ、相互参照し合う集大成的な展示であると同時に、全体としてひとつの作品のように構成されている。そこに、かつて「造船のまち」として栄えた北加賀屋という地域の記憶と、工場跡に隣接する川の風景が重なり合い、会場全体が「見えない川」の流れに浸されているような圧倒的な鑑賞体験をもたらす。

起点となるのは、まず2階で出迎える《Our Shadows》。夕闇の旧造船所の光景、ビジネスホテルの一夜。コップの水に浮かぶ氷。机の上に置かれた氷は溶け、水溜りとなり、その不定形な形を通して、町歩きや昼食などある一日の光景が映される。iPhoneでこれらの映像を撮影している語り手は、「双子のB」に「ビデオの往復書簡」として見せるために撮っているのだと言う。映像を共有するプラットフォームとしてのYouTube。「再生回数1回」の映像が蓄積されていくアーカイブ。「ラップトップで映像を編集していると、時間と空間に触れているような感覚になる」と語り手/撮影者は語り、水溜りごしの映像を指がなぞる。凍結された過去は「再生」の瞬間、時間が溶け出して不定形な「水溜り」となり、あるいは「双子のBと一緒に映像鑑賞する私」は、手元のコップの水=溶けた過去の時間をまさに味わっている。そして、壁には「双子の男児の写真」がそっけなく、だが謎かけのように貼られている。これは、林自身の幼少期の家族写真なのか?「双子のB」は存在するのか?「写真」は真正性の保証/起源の捏造のどちらに加担するのか?「双子」が意味するものとは何か?

林勇気《Our Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

双子、対、鏡像、コピー、類似と差異。実は、上述の映像は、林自身の経験を元に、「指示書(台本)」に従ってパフォーマーが演じ直して撮影したものだ。さらに、3階の《Their Shadows》では、この「他者による過去の再演」を、さらに別のパフォーマーが演じ直して撮影した「コピーのコピー」が重ね合わされている。店舗、工場、公園、水辺や水面、足元の地面と靴。不安定に揺れる映像は多重露光的に重なり合い、同期とズレを繰り返しながら、元造船所の壁や床を染め、かつて使用されていた箪笥や椅子などの家具の表面を侵食し、手洗い場の鏡や鏡台に反射して像が複製されていく。その傍らに置かれた、その名も《ビデオアーカイブシステム》という作品では、本展出品の映像すべてがモニターで閲覧できる。反射、複製、増幅、入れ子状の再生システム。そしてテーブルやちゃぶ台の上に置かれた「二対の空のコップや器」は、かつてそれを使っていた誰かの記憶とともに、「映像のコピー」が注がれるのを待つ「保存容器としての記録メディア」を示唆する。

林勇気《Their Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

林勇気《Their Shadows》(2022)[撮影:麥生田兵吾]

点在するモニターでは、日常風景の映像が氷の塊を透かして映し出され、ラテン語の「私は見る」を語源とする《video》と名づけられている。過去の凍結としての「氷」はさらに、4階の近作《15グラムの記憶》につながっていく。《15グラムの記憶》は、「祖父の遺品のフロッピーディスク」に保存されていた「祖父がデジカメで撮影した近隣の川の写真」を、語り手の「私」がたどり直し、「現在の川」を撮影し直した映像と「祖父の撮影手記」の朗読を重ねた映像インスタレーション。「捏造された起源」としての「他者の記憶」とその再演行為、「水/氷の状態変化」「保存容器としてのコップ」のメタファーを通して、「デジタルデータの撮影/保存(形式や媒体の複数性)/再生/紙への出力/機器やデータの劣化」といった動態や循環について親密な作法で語る、秀逸な作品である。そして「再演」を通した「他者の記憶のコピーと共有」は、再び2階の《Our Shadows》へと還流していく。また、「日常的な事物の膨大な切抜き画像が川の流れのように浮遊するアニメーション」という林の代表的シリーズ「もうひとつの世界」の最新作は、まさに「時間の流れと消失」を宇宙的スケールで映し出す。

林勇気《15グラムの記憶》(2021)[撮影:麥生田兵吾]

林勇気《another world - vanishing point》(2022)および会場風景[撮影:麥生田兵吾]

[撮影:麥生田兵吾]

[撮影:麥生田兵吾]

最後に、本展のもうひとつの仕掛けについて触れておく。チラシやHPでは予め、「開館後約30分間は、順次、映像機器の電源を立ち上げ、閉館30分前より徐々に電源を落とし、蝋燭の灯火のみで鑑賞する」旨が告知されていた。林はその名も「電源を切ると何もみえなくなる事」と題した個展(2016)で、「1日3回、決まった時間に映像機器の電源が落とされる」という操作を展示に組み込み、映像メディアの物理的基盤、映像=光の非実体性、検閲や規制といった暴力的な介入について示唆していた。この過去展では「電源のON/OFF」という「状態」が半自動的に創出されていたが、本展では、ON/OFFの操作を林自身が行ない、その作業に観客が立ち会う時間がつくられた。

特に、電源を切った暗闇のなか、鏡台や鏡のそばに置かれた蝋燭の灯はさまざまな思索を誘う。鏡による光の反射、像の複製、映像の原始としての影絵の発生。それは、電源を落とされ、「死んだ」映像に代わる「別の光の再生」であり、その灯すらもやがて燃え尽きて消えていく。ここで、蝋燭の灯をともす行為が林自身の手で行なわれることが肝だろう。それは、命を絶たれた映像への追悼であり、鎮魂であり、自らの手で命を奪ったことへの贖罪として供えられた灯なのだ。闇に沈む床置きのプロジェクターやモニターは、墓石や墓碑のように見えてくる。「電源のON/OFF」という日常的な行為の時間だが、灯火の仕掛けもあいまって、林による表現としての強度を備えていた。

さらに、「電源のON/OFF」の行為は、展覧会という場が持続的に機能するためには不可欠だが、通常は観客の視線から隠されている。「エッセンシャルであるにもかかわらず不可視化されている」という意味でそれは、ケア労働的と言ってもいい。林の振舞いは、「誰が展覧会を持続的に支えているのか」というケア労働的な問いの射程をも照らしていた。

[撮影:麥生田兵吾]

公式サイト:https://chishima-foundation.com/projects/yukihayashi_exhibition/

関連レビュー

林勇気「15グラムの記憶」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年10月15日号)

林勇気「遠くを見る方法と平行する時間の流れ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

林勇気「電源を切ると何もみえなくなる事」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2022/09/08(木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)