キュレーターズノート

バックナンバー

刻刻と移り変わる夏を受け止める作品たち──「吹けば風」展

[2023年09月01日号(能勢陽子)]

現在豊田市美術館で開催している「 吹けば風 」展は、ひとつの言葉や概念に統合される前の、この世界に対する新鮮な知覚に直に触れようとするものである(企画は石田大祐学芸員)。このタイトルは、明治生まれの詩人・高橋元吉の詩からきているという。

わからない、からこそ──YCAMという場で教育普及担当ができること

[2023年08月01日号(今野恵菜)]

今年開館20年を迎える山口情報芸術センター[YCAM]では、2003年の開館当初から教育普及に関する専従のスタッフが複数在籍しており、2023年の現在に至るまで、ギャラリーツアーのような作品鑑賞をサポートするプログラムや、アートやメディアに...

地元作家と展覧会をつくる──「今森光彦 里山 水の匂いのするところ」展

[2023年08月01日号(芦髙郁子)]

私が滋賀県立美術館で働くことになったのは、2022年8月からである。つまり、私が担当している現在開催中の「今森光彦 里山 水の匂いのするところ」展は一年にも満たない準備期間のなかで開催されたということになる。とはいえ、企画自体は数年前から立...

モエレ沼公園──想像力のなかに立ち上がるランドスケープアート

[2023年07月15日号(宮井和美)]

今号より、札幌市のモエレ沼公園で学芸員を勤める宮井和美氏に「キュレーターズノート」の執筆陣に加わっていただく。モエレ沼公園はイサム・ノグチが設計した公園として有名で、2005年の開園当時、大きな注目を集めた。ガラスのピラミッドのなかで行なわ...

東京から金沢へ──国立工芸館、移転開館からの3年間

[2023年07月01日号(岩井美恵子)]

東京の中心地・北の丸公園から、石川県金沢市へ。国立工芸館が2020年10月に移転開館してから現在に至るまでのおよそ3年間は、混迷をきわめるコロナ禍もあいまって、逆境の連続だっただろう。工芸がごく身近な存在であり、同時に一大観光地の顔ももつ金...

絡まり合うあれこれ──複合施設「美術館・図書館」としての展覧会

[2023年06月15日号(矢ヶ﨑結花)]

群馬県、東武伊勢崎線太田駅を出てすぐの場所に小高い山のような、公園のような、とても目をひく建物がある。それが太田市美術館・図書館だ。図書館と美術館が隣り合わせ、もしくは同じ建物のなかに入っている美術館は多々あるが、それに類するものではない。...

花ひらく石本藤雄の陶

[2023年06月01日号(橘美貴)]

石本藤雄(1941-)の「陶の花」について、石本の作品を長年見てきたスコープの社長の平井千里馬氏は、写真を見てブローチのようなものだと思い「すごくかわいいものをつくったんだな」と感じたものの、実作を見て驚いたと話す。これはおそらく多くの人が...

記録とアーカイブにまつわるいくつかの話──AHA!との協働プロジェクトを経験して

[2023年05月15日号(赤井あずみ)]

流れゆく時間のなかで起こる出来事とその記憶を、いかにとどめ、手中に残しておくかについては、人類が共通して抱える課題なのではないだろうか。広場に設置されたモニュメント、分厚い記念誌や分厚い歴史書といった大層なものではなくても、日々行き交う大量...

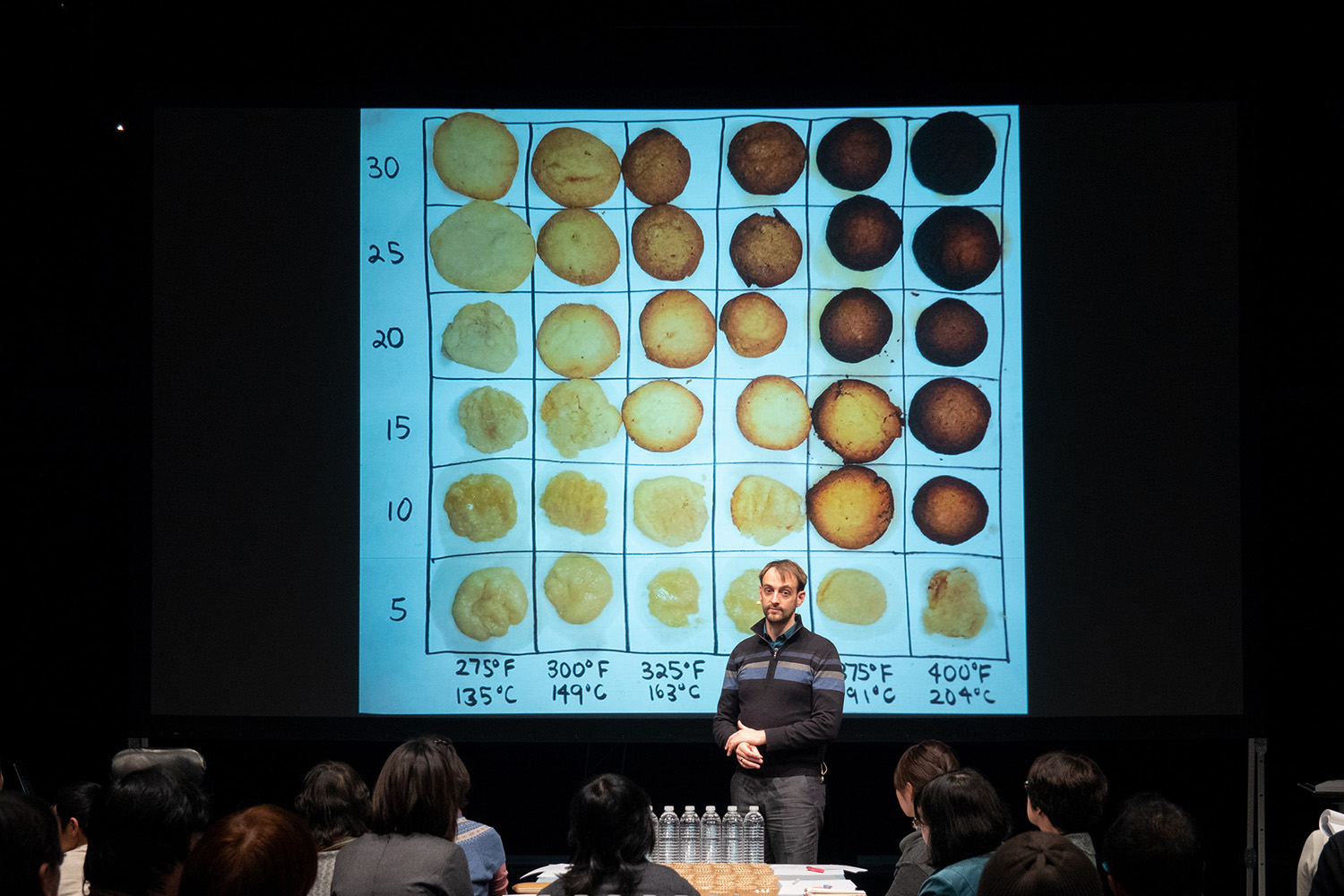

Another taste of our “food” ──社会批評のツールとして「食」と向き合う

[2023年04月15日号(レオナルド・バルトロメウス)]

YCAMでは、2023年3月11日より、インドネシアのジョグジャカルタを拠点とするアーティスト・コレクティブ、バクダパン・フード・スタディ・グループ(以下「バクダパン」)による企画展「 The Flavour of Power─紛争、政治、...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)