キュレーターズノート

バックナンバー

マイクロなアート活動とゆるやかなネットワーク、そして鳥取県立美術館のオープンに向けて

[2021年06月15日号(赤井あずみ)]

今号から「キュレーターズノート」の執筆陣に加わっていただく鳥取県立博物館の赤井あずみ氏は、学芸員としての勤務のほか、 「HOSPITALE PROJECT」 というレジデンスやギャラリーなどのインディペンデントな活動もされている。2025年...

「Swing! Swing!! 大島よしふみ彫刻展」──50年の軌跡をたどる

[2021年06月01日号(橘美貴)]

この春、彫刻家・大島よしふみの個展「 Swing! Swing!! 大島よしふみ彫刻展 」が高松市塩江美術館で開催された。 大島は1954年香川県生まれの彫刻家で、県内では駅前などに彼の彫刻作品が設置され、日常風景の一部になっているところも...

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展─THIS IS NOT A SAMURAI」、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声」

[2021年06月01日号(会田大也)]

山口市内で見ることができる2つの展覧会についてのレポートをお送りする。「野口哲哉展—THIS IS NOT A SAMURAI」(山口県立美術館)と、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」(山口情報芸術センター[YCAM]...

「富野由悠季の世界」展を終えて──青森会場担当学芸員の問わず語り

[2021年05月15日号(工藤健志)]

2015年11月1日、六本木ヒルズクラブで千載一遇のチャンスを得て、福岡市美術館の山口洋三さんとともに初対面の富野監督にいきなり「展覧会やらせてください!」と直談判し、その場では断られたものの、その後しつこく何度も企画書を送り続け、根負けし...

移動や輸送のない、2都市間のレジデンス/未来への鑑賞者に向けてアーカイブを残す

[2021年04月15日号(吉田有里)]

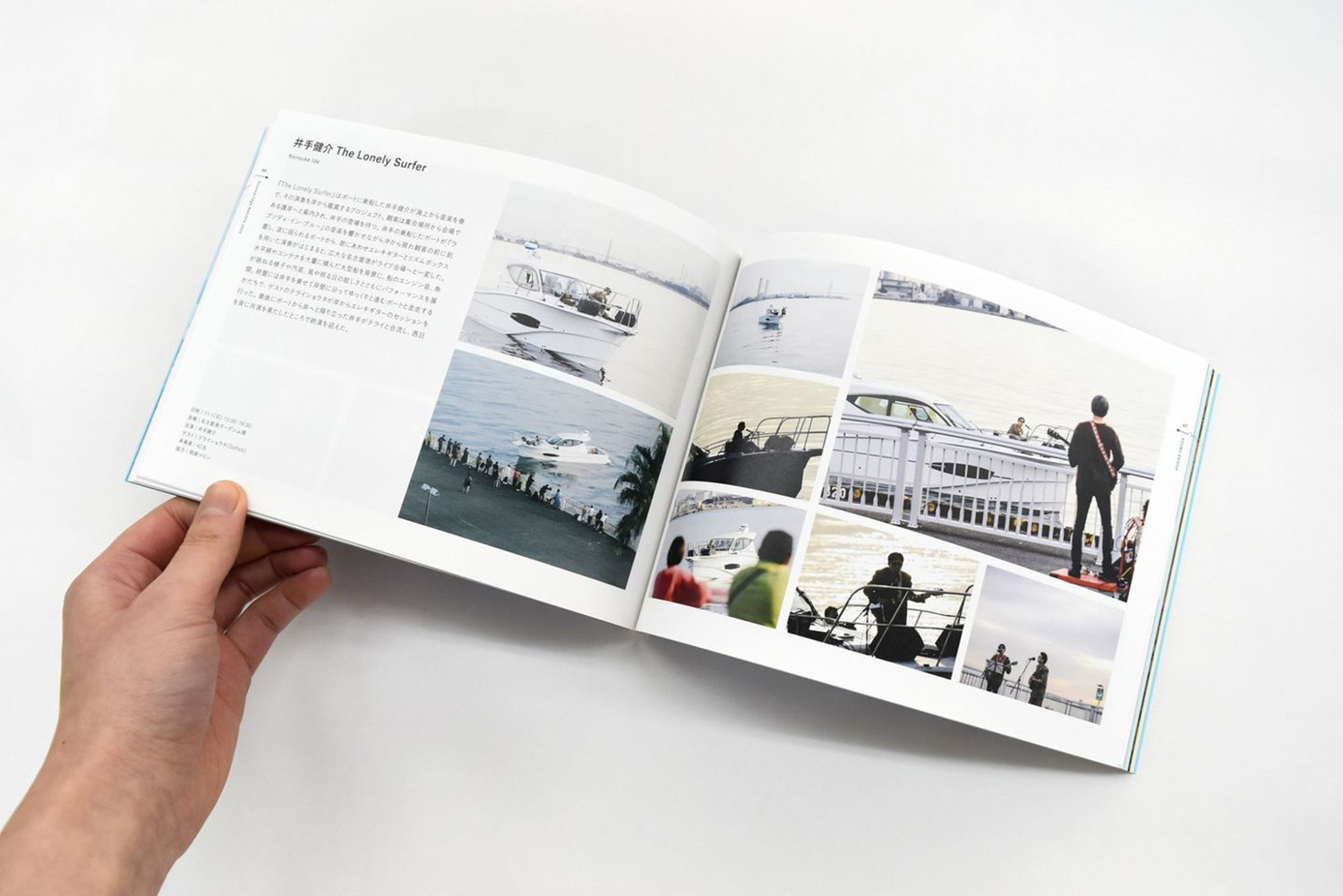

港まちではこれまで数多くのアーティストが滞在し、まちとの関わりをもって制作や発表を行なってきた。新型コロナウイルス感染症により人々の往来が困難となった状況下で、新たなプロジェクトとして、アーティストとのオンラインによる共同制作がスタートした...

国立アイヌ民族博物館が経験した2020年

[2021年04月15日号(立石信一)]

昨年3月にartscapeの原稿を執筆していた際には、当初4月24日に予定していた国立アイヌ民族博物館を含むウポポイ(民族共生象徴空間)開業がどうなるだろうとの不安の渦中にあった。原稿を入稿し終えた直後に緊急事態宣言が発令され、同時にウポポ...

2023年3月(予定)のリニューアル・オープンに向けて

[2021年04月15日号(角奈緒子)]

昨年の今頃は、目に見えないウイルスの脅威に突然さらされて、まったくなにもできなくなるという、異様な事態に陥っていた。残念なことに今年もさほど状況は変わらないが、いつまでも二の足を踏んでいるわけにもいかず、どうにかウイルスと共存しながら日常を...

その土地の芸術──「段々降りてゆく─九州の地に根を張る7組の表現者」展

[2021年04月01日号(坂本顕子)]

「段々降りてゆく」よりほかないのだ。飛躍は主観的には生れない。下部へ、下部へ、根へ、根へ、花咲かぬ処へ、暗黒のみちる所へ、そこに万有の母がある。存在の原点がある。初発のエネルギイがある ──谷川雁「原点が存在する」(1954) 谷川雁(たに...

視覚言語と生成する身体──『夢の男』と千葉正也個展から

[2021年04月01日号(田中みゆき)]

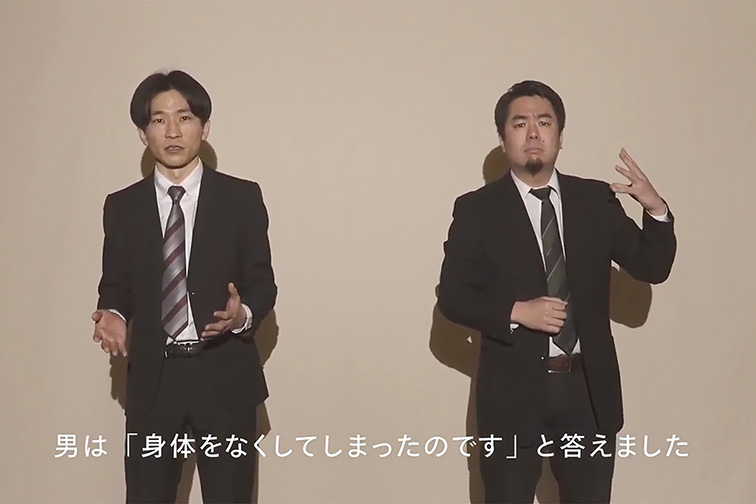

視覚言語、と聞いてあなたは何を思い浮かべるだろう。人は8割あまりの情報を視覚から得ていると言われている。文字や記号、服の色や人の表情といった非言語的なもの、さらにはモノの佇まいや場の空気感という、目には見えないけれど伝わるものまで、世界を構...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)