キュレーターズノート

バックナンバー

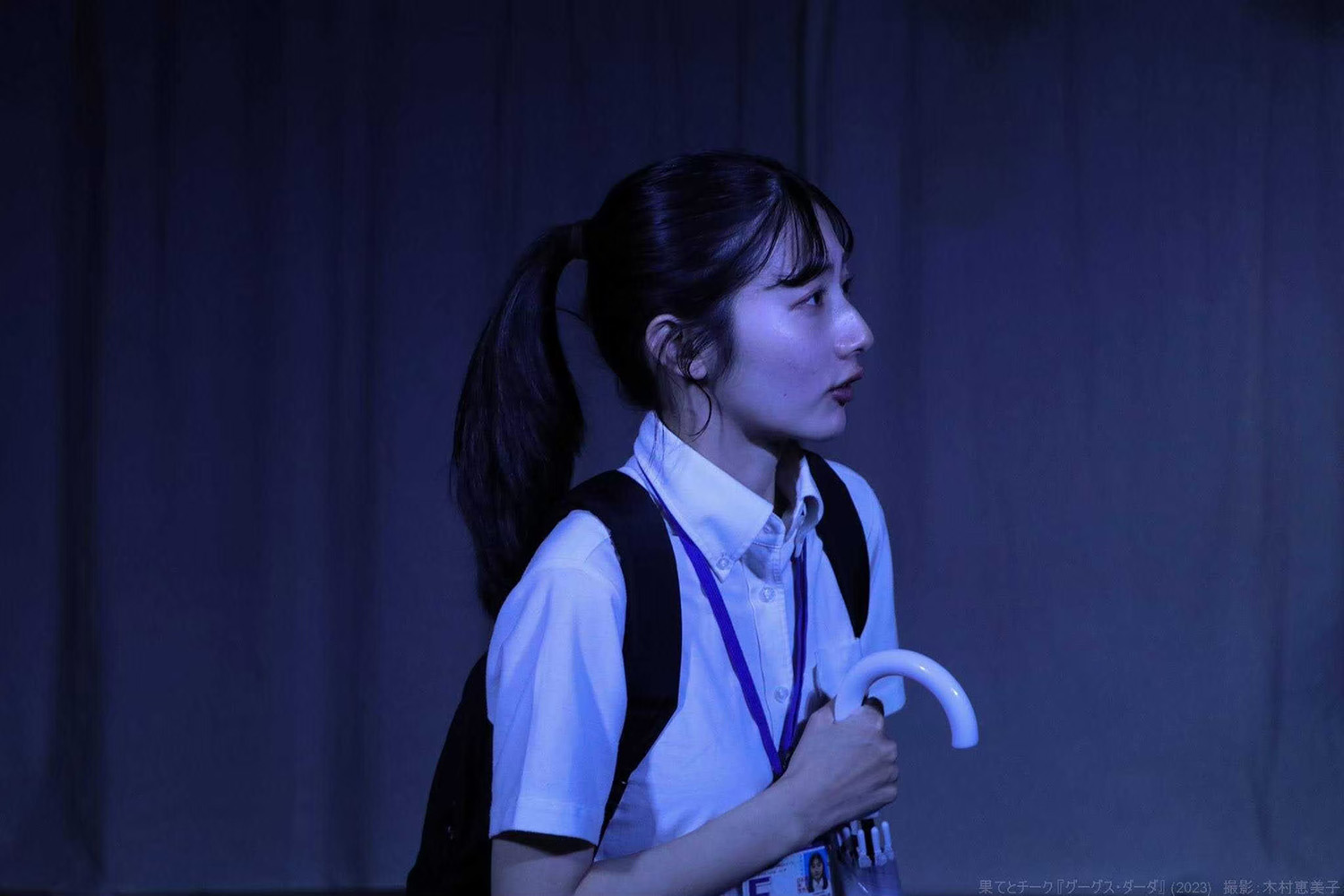

身体と視覚の言語から批評をつくる──「手話で語るろう者のための批評ワークショップ」

[2023年04月01日号(田中みゆき)]

この数年、映画『Coda コーダ あいのうた』に始まり、映画『ケイコ 目を澄ませて』、ドラマ『silent』など、ろう者や難聴者が脚光を浴びる作品が続いている。しかし、残念ながら特に国内では、主要なキャストがろう者や難聴者という設定の場合、...

人間と人間以外の生き物の、多様な空間と複数の時間──「ねこのほそ道」展

[2023年04月01日号(能勢陽子)]

現在、豊田市美術館で開催している「 ねこのほそ道 」展は、現代美術の企画展としては、あまりにゆるいタイトルだと思われるかもしれない。絵画や浮世絵、絵本におけるねこの展覧会はたびたび開催されているが、ねこの表象ではなく、その特質や人間と社会と...

「美しいHUG!」──ものとこと、作品と人、ホワイトキューブとジャイアントルーム

[2023年04月01日号(大澤苑美)]

八戸市美術館は、2021年11月に全面建て替えにより再オープンしてから2回目の春を迎える。新しい建築と運営に慣れたいま、開館前に作成した大風呂敷の運営計画や、「出会いと学びのアートファーム」というコンセプトワードなど、八戸市美術館の「トンマ...

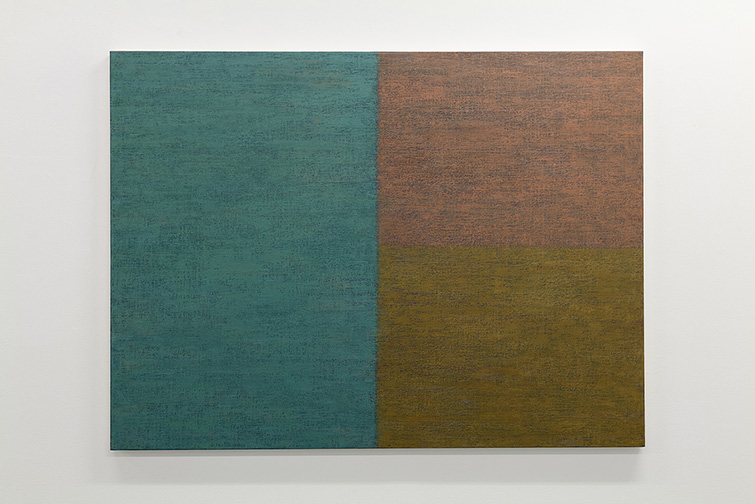

絵画について考える──椿昇、李禹煥、佐川晃司の作品から

[2023年03月15日号(中井康之)]

絵画と人類の関わりは、語り尽くすことができないほどに永い年月の積み重ねである。そしておそらくこれからも人類の歴史が継続する限り、絵画の歴史も終わることはないだろう。もちろん、絵画の存続に関しては、何を絵画とするのかといった人々の認識にも拘る...

アーティストが社会運動の主体になること──「『二つの栃木』の架け橋 小口一郎展 足尾鉱毒事件を描く」から

[2023年03月15日号(町村悠香)]

日本の公害問題の原点とされる明治期の足尾銅山鉱毒事件の存在は、その窮状を天皇に直訴した田中正造の名前とともに、授業で学んだ人は多いだろう。だがこの事件をライフワークとして描いた画家がいたことはあまり知られていない。 栃木県立美術館で開催され...

未来を放棄しないために、予め祝う12年目の春

[2023年03月01日号(清水チナツ)]

東北に暮らす者にとって、とりわけ3月は意味深い。それはいうまでもなく2011年の東日本大震災の記憶と結びついているからだ。あの日から間もなく12年が経過しようとしているが、あの災厄を語るとき、これまでの生活に変更を迫られるような経験であった...

「一見意味がないとされるもの」とも同じ場に集うこと──「ROUTINE RECORDS」での実践を通して

[2023年02月15日号(野中祐美子)]

金沢21世紀美術館には企画展やコレクション展を開催する展覧会ゾーンと、それらを囲むようなかたちで交流ゾーンと呼ばれるエリアがある。今回はこの交流ゾーンの中にあるデザインギャラリーでの取り組みを紹介したい。 デザインギャラリーは全面ガラス張り...

生活こそすべて。毎日何をしているかだけですもんな、人生は。──坂口恭平日記

[2023年02月15日号(坂本顕子)]

2009年、熊本市現代美術館のギャラリーⅢというスペースで「 坂口恭平 熊本0円ハウス 」という展示を行なった。当時、駆け出しの学芸員だった筆者は、坂口がメインフロアで個展を開催する未来をうまく想像できなかったが、そこから14年の月日を経て...

「コレクション」を考える(6)──宇都宮美術館の「これまで」と「これから」

[2023年02月01日号(志田康宏)]

本連載ではこれまでに、美術館に寄贈することが前提とされた個人コレクション、個人コレクションが公立美術館になった事例、美術館に入った個人コレクションを再パッケージ化した展覧会、開館50年を迎えた美術館の展覧会、そして新たに開館した美術館のコレ...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)