キュレーターズノート

バックナンバー

開館3年目の応答──ウポポイの「現在」を伝えるために

[2023年01月15日号(立石信一)]

開館後、数十年経って振り返りの展示を行なっている博物館・美術館は、近年コロナ禍ということもあり、多くあるように思う。しかし、国立アイヌ民族博物館(以下、博物館)は、開館後3年目でこうしたアーカイブ系の展覧会を開催することとなった。こうした背...

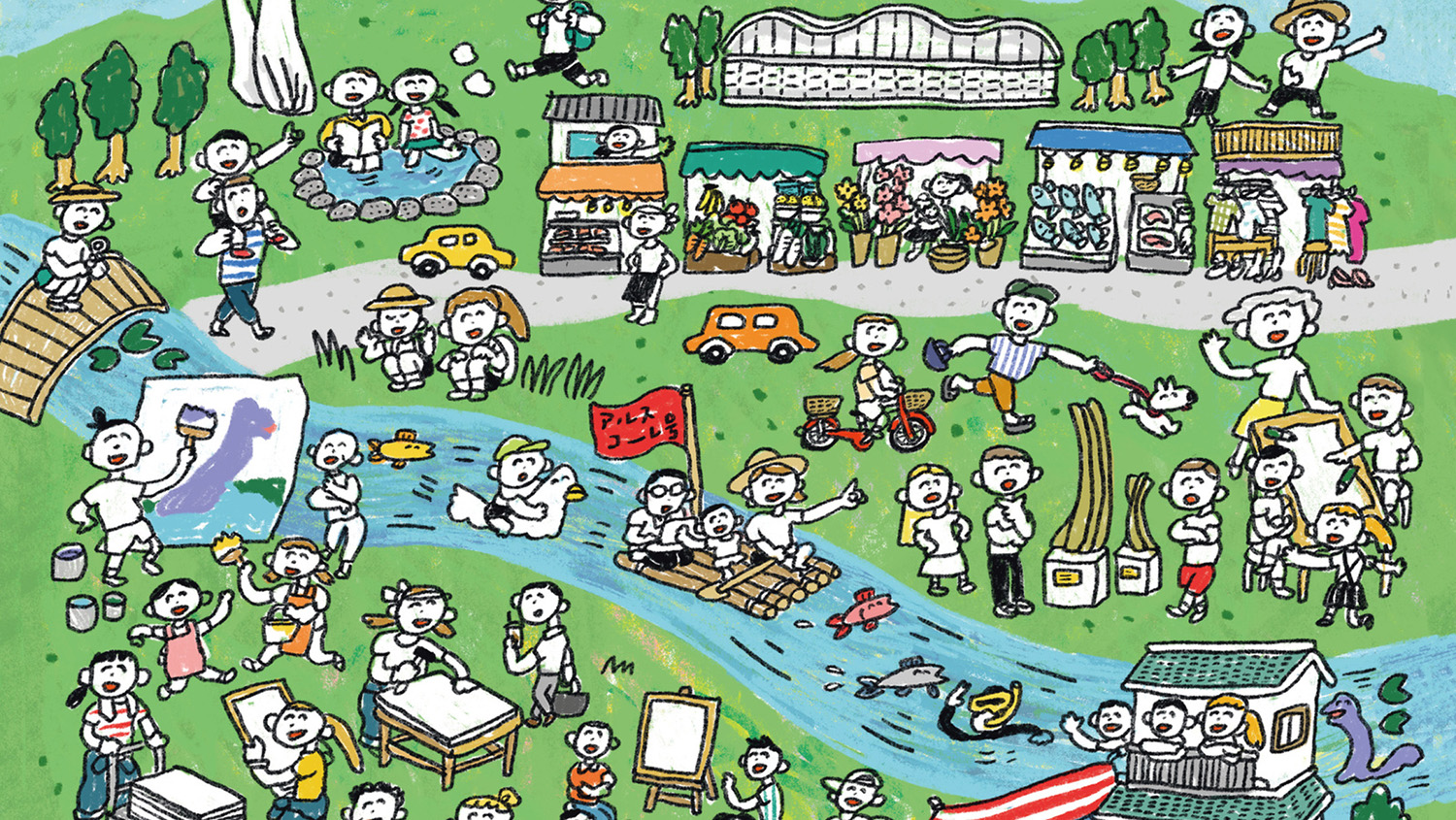

新しい価値を生むインフラ?──「制作室」と共創をめぐる取り組み

[2023年01月15日号(谷竜一)]

京都芸術センターは、展覧会や公演といった作品発表の場であると同じかそれ以上に、新たな作品制作の場としての機能が重要だと考えられている。その中核事業のひとつが「 制作室 」の提供である。本題に入る前に、京都芸術センターの「制作室」の運営状況に...

県立博物館開館50周年記念展と県立美術館オープンへの準備──「美術館とは何か」をめぐる試行

[2022年12月15日号(赤井あずみ)]

6月のレポート以来、約半年ぶりの記事のためにパソコンに向かっているが、夏、秋は一瞬にして過ぎ去り、すでに季節は冬モード。鳥取では例年より1週間早い初雪が降り、慌てて衣替えやタイヤ交換など雪国ならではの冬支度を始めている。 さて、この6カ月で...

巡回展をつくる──「川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり」展

[2022年12月15日号(荒井保洋)]

はじめにまず、個人的な話をすれば、2015年に滋賀県立近代美術館に着任してから、4年強の休館を経て2021年6月に滋賀県立美術館としてリニューアルオープンするまで、キュレーターとしてのキャリアのほとんどを、休館した美術館での設計協議と再開館...

「若い」美術館の試行錯誤──「佐藤時啓─八戸マジックランタン─」を起点に

[2022年12月15日号(齊藤未来)]

八戸市美術館の開館からおよそ1年。同館のスタッフの方々は、初めて出会うような出来事や試行錯誤に日々直面している。今回は、周辺施設とも提携したさまざまな関連プログラムを展開することで、多層的な鑑賞体験をつくり出している開催中の企画展「 佐藤時...

生態系のなかの群れとしての人間観──「とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう」展

[2022年12月01日号(能勢陽子)]

「とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう」という、意味はわからないが響きとともに耳に残る展覧会の名は、最古の能楽『翁』の冒頭で唱えられる言葉だという。筋書きも時代設定もなく、神事に近いというこの能の始まりに発せられる言葉は、あらゆる意...

美術家を囲む郷土(ローカル)と、そこから立ち上がる景色──福岡の二人の作家の活動を通して

[2022年12月01日号(正路佐知子)]

アーティストやアートスペースの活動を通して、美術館の活動や美術館学芸員としての自身の足元を見つめなおすことは少なくない。この秋、そのような観点から特に気になった二人の美術家の活動を紹介したい。どちらもアーティストが主体となり、時間をかけて準...

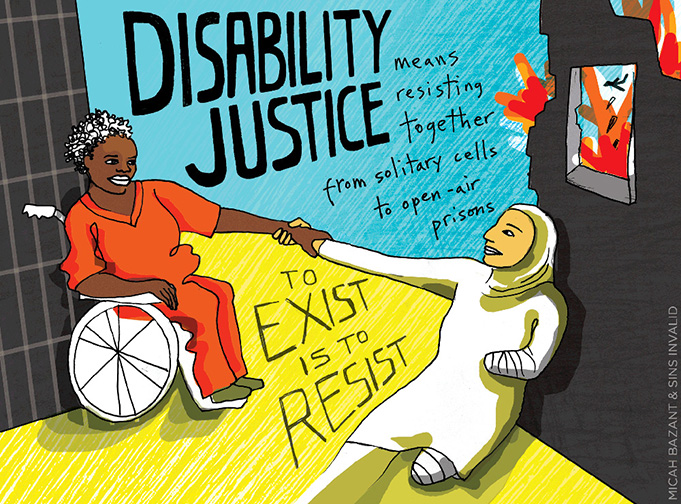

ドキュメントから想像力をひろげる──MOMATコレクション「プレイバック『抽象と幻想』展」、「Do it! わたしの日常が美術になる」「MAMリサーチ009 正義をもとめて─アジア系アメリカ人の芸術運動」

[2022年11月15日号(町村悠香)]

学生時代に美術史学研究室の関西見学旅行に行ったとき、作品だけでなく一見目立たない展示ケースのなかにある資料もよく見ることの大切さを教えられた。研究室で日本美術を中心に指導してくださった佐藤康宏先生が「美術史家というものは、こうした資料にもよ...

答えのない問いに向き合う作法、アートセンターがハブになる未来

[2022年11月15日号(会田大也)]

現在山口市では、山口情報芸術センター[YCAM]で制作された作品《 Forest Symphony 》と《 water state 1 》の2点が、市内の常栄寺雪舟庭および山口情報芸術センターサテライトAの2箇所で展示されている。「Yama...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)