キュレーターズノート

バックナンバー

対話の生まれる展示室から継承されるもの──「持続するモノガタリ─語る・繋がる・育む 八戸市美術館コレクションから」の実践

[2022年05月15日号(篠原英里)]

近年新たなスタートを切ったばかりの美術館のなかでは、どのような奮闘が日々繰り広げられているのだろう。2021年に再オープンを果たした八戸市美術館の学芸員の方々に、今年度より「キュレーターズノート」の執筆陣に加わっていただくことになった。初回...

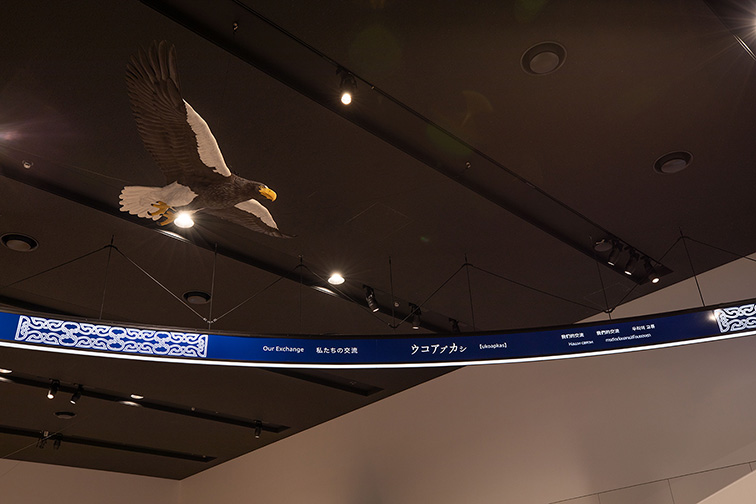

第一言語をアイヌ語にするために──国立アイヌ民族博物館の挑戦

[2022年04月15日号(小林美紀/深澤美香)]

国立アイヌ民族博物館(以下、当館)はウポポイ(民族共生象徴空間)の主要な施設のひとつとして、「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外のアイヌの歴史・文化に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与する...

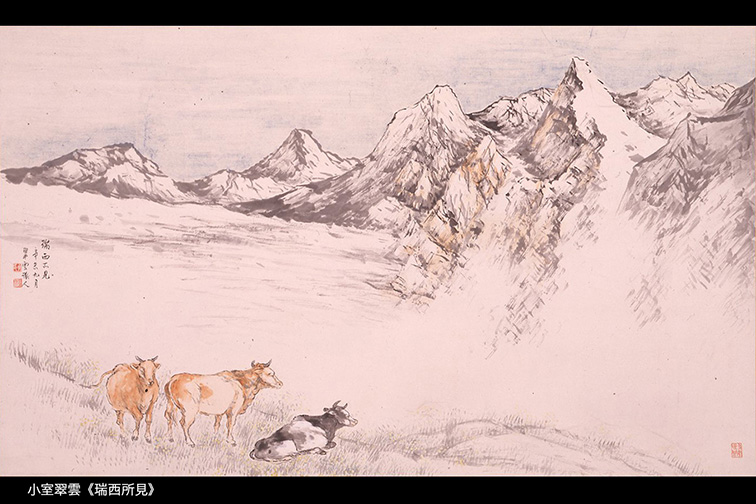

「コレクション」を考える(3)──個人コレクションの「再パッケージ」化

[2022年04月15日号(志田康宏)]

ミュージアムは個人コレクターからコレクションをまとめて譲り受けることも少なくないが、広い展示室を持つ大型館では、よほどの作品数がない限り個人のコレクターとそのコレクションを顕彰する展示を行なうことには困難が伴う。広い展示室をまるまる埋めるほ...

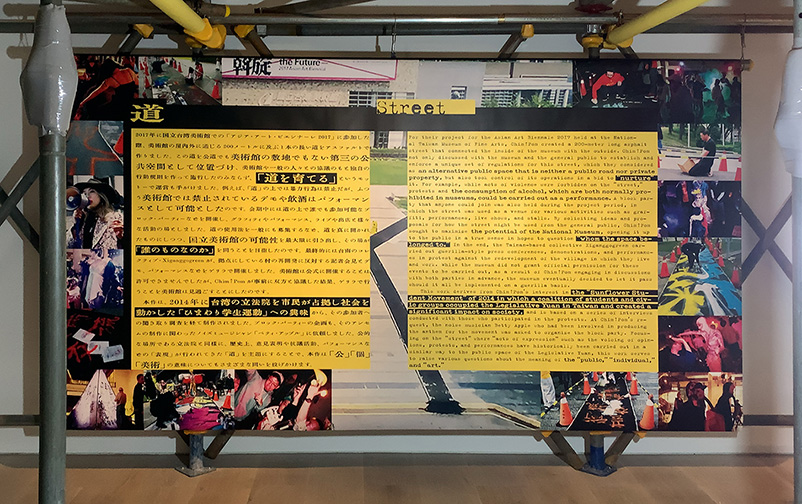

美術館は道を育てられるのか?──「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」と「ルール?展」

[2022年04月01日号(田中みゆき)]

一度つくったら終わりではなく、常に変化する動的な展覧会はどのように可能なのか。その実現には企画及び運営においてどのようなことが必要なのか。「ルール?展」での試行錯誤と反省を経て、展覧会だから可能なことを再考している最中に「Chim&uarr...

2つの民衆版画運動と戦争の傷跡、平和運動──「彫刻刀が刻む戦後日本展」出品作から

[2022年04月01日号(町村悠香)]

2月末にウクライナで戦闘が始まり、世界情勢が大きく変わるただなかにあるいま、筆者は現在「彫刻刀が刻む戦後日本 2つの民衆版画運動展 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった」を準備している。この展覧会では、戦後日本で展開した2...

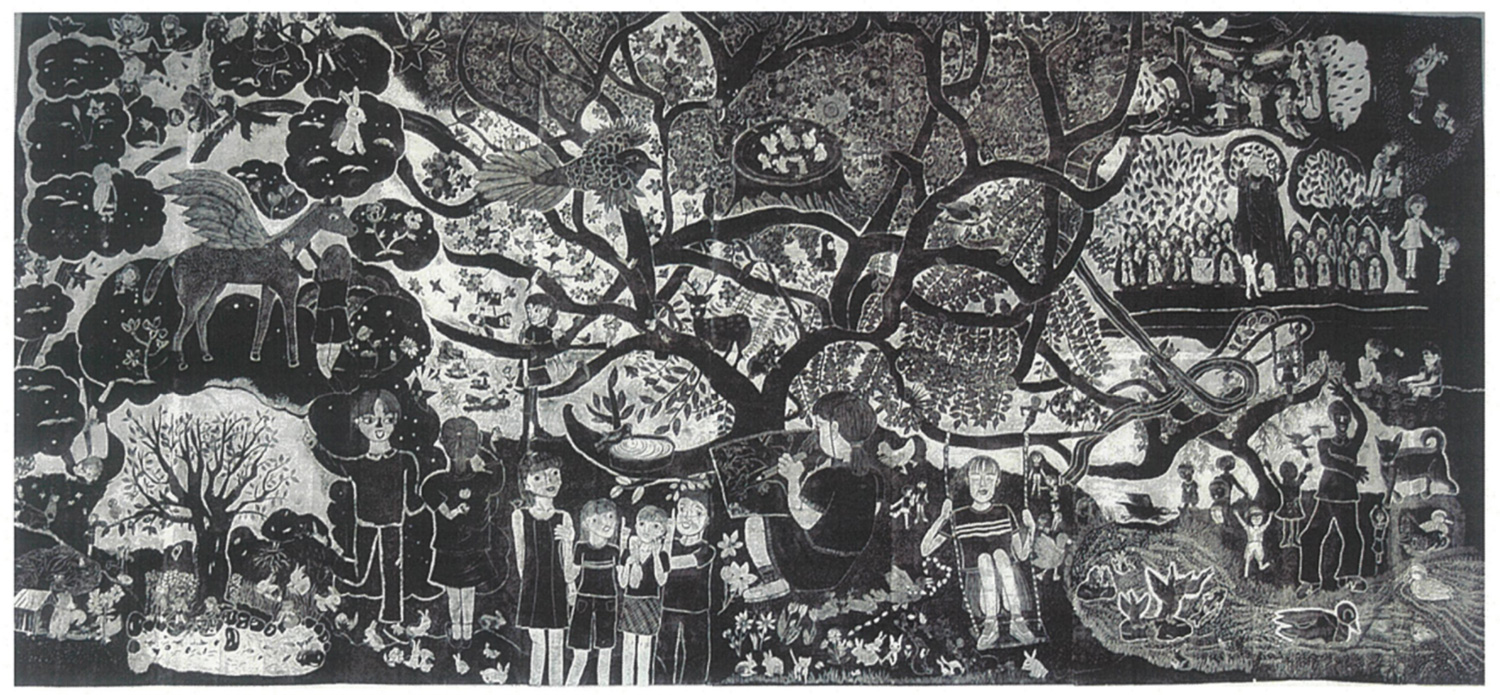

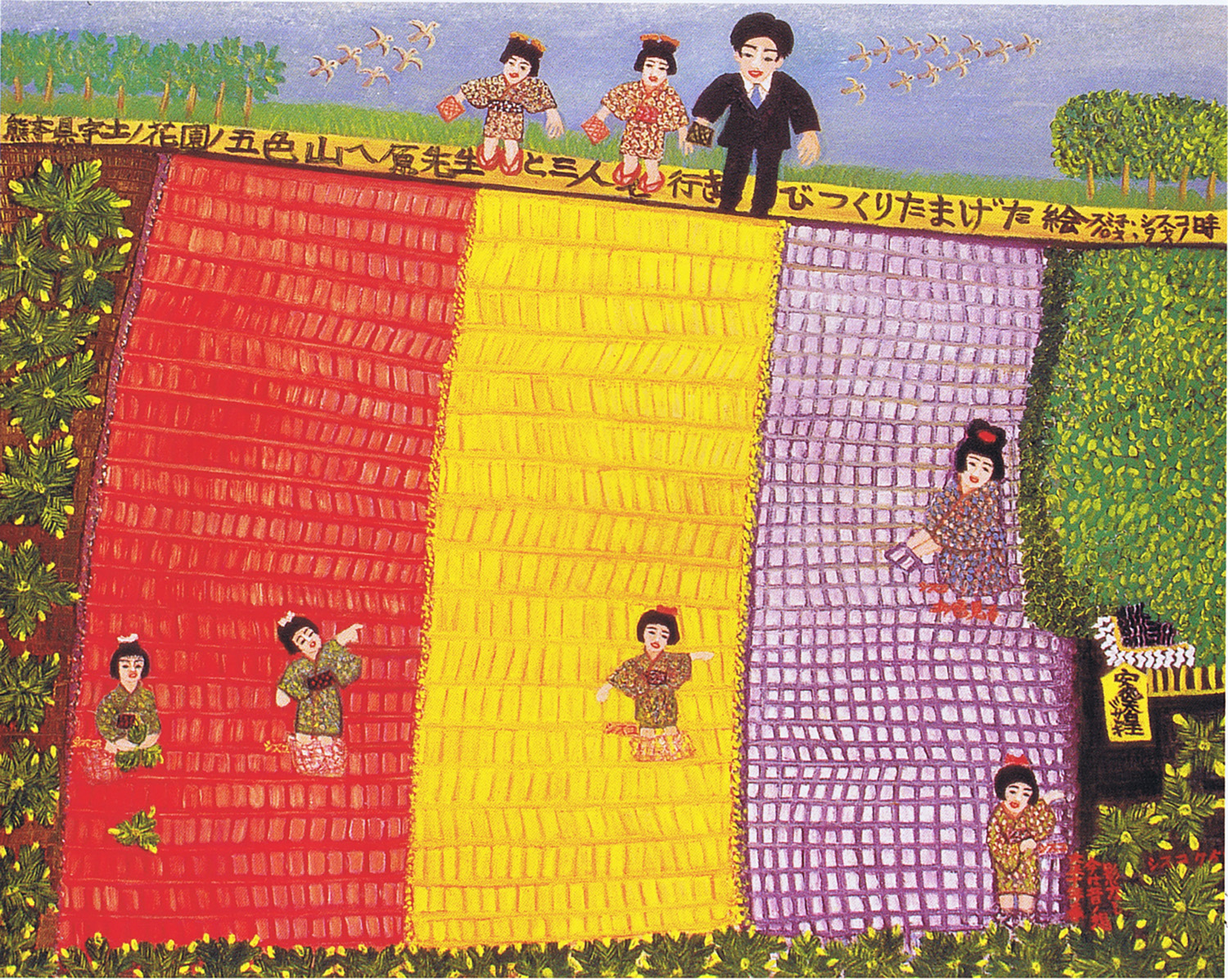

故郷での展示から始まる新たな探求──塔本シスコ展 シスコ・パラダイス かかずにはいられない! 人生絵日記

[2022年04月01日号(坂本顕子)]

世田谷美術館で昨年秋に立ち上がり、今年2月5日から当館でスタートした 塔本シスコ展 も、間もなく4月10日で会期が終了し、岐阜県美術館、滋賀県立美術館へと巡回する。熊本はシスコの生まれ故郷であることから、会期中も地元を中心にさまざまな情報が...

また会いましょう、どこかも知らず、いつかもわからないけれど──とある学芸員のよしなしごと

[2022年03月15日号(工藤健志)]

この10年あまり、パンデミックや災害を契機に刻々と社会が変わっていくなかで、美術館や美術展も例外ではなく変化を迫られてきた。そのたびに本連載で、展覧会を企画していくことを通しての葛藤や喜びなど、さまざまな思いの丈をその都度綴ってくださってい...

家族と芸術、社会の「合流点」──佐々木健「合流点」

[2022年03月01日号(能勢陽子)]

家は、よほど近しい間柄でない限り、家族以外の者には閉ざされた空間である。しかし、佐々木健が祖母の家で自閉症の兄を主題に開催した「 合流点 」では、門扉を開けて玄関を上がると、家族のなか、そして芸術のなかに封じ込められていたはずの「閉ざされ」...

田部光子をひとりの美術家として語り直すために──田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」

[2022年03月01日号(正路佐知子)]

福岡市美術館では現在、福岡拠点の美術家・田部光子(1933年生まれ)の初期から現在までの作品と活動を紹介する展覧会、 田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」 を開催している(2022年3月21日まで)。 開幕以降、さまざまな反応・反響が...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)