artscapeレビュー

ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会

2020年11月15日号

会期:2020/10/16~2020/10/18

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

18年ぶりのダムタイプの新作として今年3月に上演予定されるも、コロナ禍で直前に中止となった『2020』。無観客で収録、編集した映像が、収録場所と同じホールで上映された。

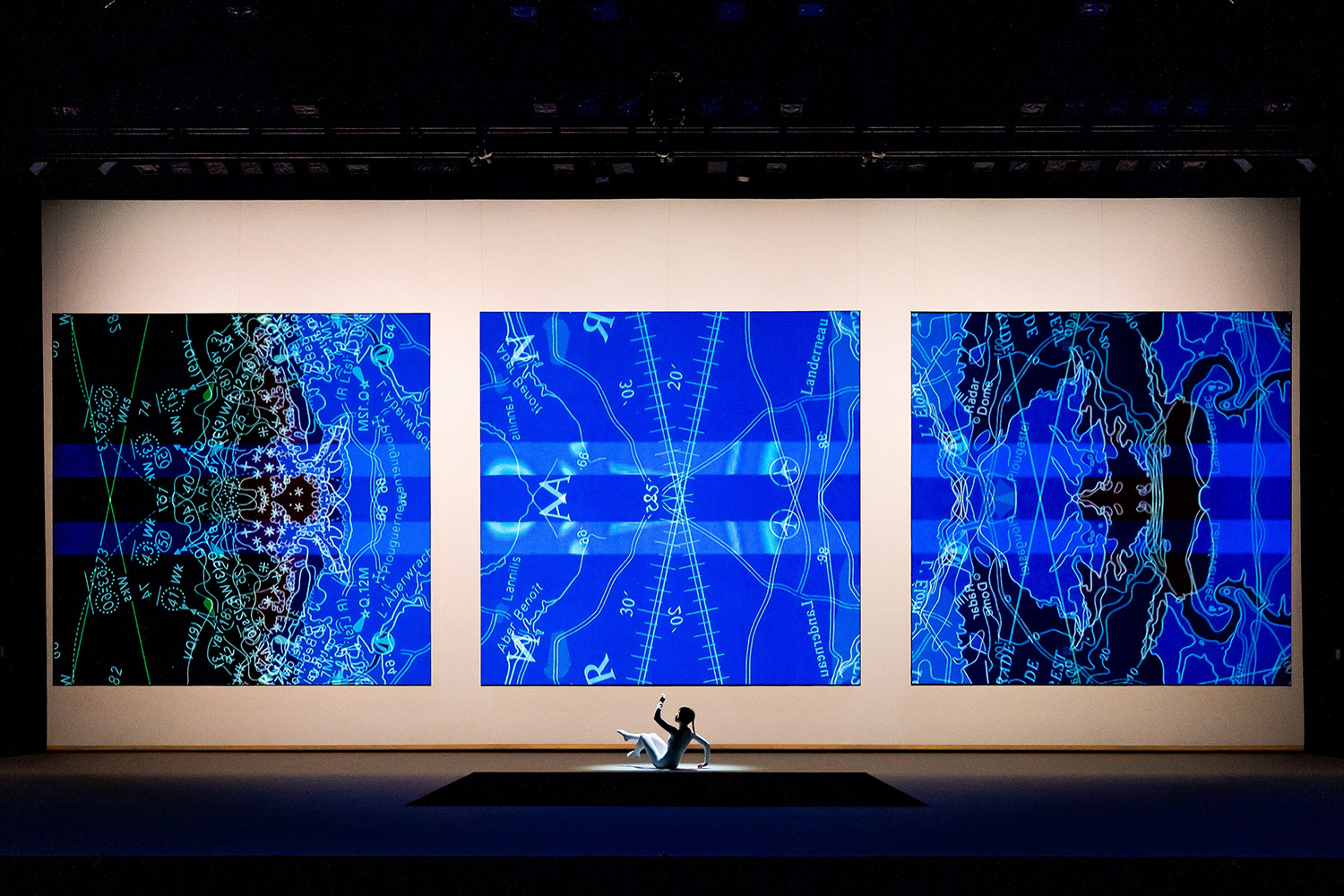

冒頭、暗闇のなか、ライトが振り子のように左右に揺れ続ける。前作『Voyage』(2002)のシーンを直ちに想起させるこの導入は、18年の歳月の隔たりを埋めて前作との連続性やバトンタッチを示唆する仕掛けだ。舞台中央を円周状に進みながら静謐なダンスシークエンスを展開する女性パフォーマー。静謐な所作と次第に増幅する電子音、そして轟音のなかで波しぶき/吹雪のように乱舞する白い光の嵐。暴力性と美しさが拮抗に達したとき、その床面を飲み込むかのような巨大な皆既日食の影が落ち、正方形の深い「穴」が舞台中央に残される。この穿たれた「穴」の周囲で本作は展開する。

[撮影:井上嘉和]

男性中心主義からの脱却、「テクノロジーとの融合」に加えコロナ禍の予言的ですらある「まばたきによるコミュニケーション」のシーンを経由して、人間中心主義への決別と未知の生物との融合・変態へ。本作の構造はこのように要約できるだろう。匿名的で均質的なスーツを着た5人のパフォーマーが登場し、足を広げて座る、腕組みなど「男性的」なポーズとともに苛立ちを募らせていく。「穴」と呼応するような正方形のスクリーンで顔を遮断された彼らは、ひとり、またひとりとスクリーンの手前に現われ、スーツを穴の中へ脱ぎ捨てると、カラフルなワンピースやスカートがその下から姿を現わす。監視カメラのモノクロ映像をグリッド状に映していたスクリーンは、トランプ、プーチン、習金平のモザイク画像に変貌する。図式的だが、記号化された男性の抑圧性、攻撃性、匿名性から、女性と個人としての解放が提示される。

また、2019年3月に行なわれたワークインプログレス公演で披露された3つのシーンのうち、「まばたきによる会話」のみが最終的に採用された。水着姿の2人の女性パフォーマーが横たわり、顔のアップがスクリーンにライブ投影される。まばたきに合わせ、一音ずつ区切った録音音声が流れ、「さみしい」「いいわけ」「さようなら」など心情や挨拶などコミュニケーションに関わる単語が星座のように浮遊する。「これが、コミュニケーションのさいしん」というメタな台詞は、コロナ禍への予言とともに、機械による身体機能の拡張を示す。

[撮影:井上嘉和]

ラストシーンでは、電子音と映像の競演のなか、白い全身タイツに身を包んだパフォーマーが、仰向けの体勢でゆっくりと四肢をくねらし、性別、人間/軟体動物の境界すら超えた未知の生物の目覚めを目撃するかのようだ。彼女が背中から穴の中へダイブする幕切れは、『S/N』(1994)のそれを反復する。セクシュアリティ、人種、国籍、障害といった分類のラベルや境界とその暴力性、HIV+と国家による性の管理や統制について問う『S/N』において、「壁の上から向こう側へ落下」するパフォーマーたちの身体は、「銃殺/向こう側への命懸けの逃走や境界の越境」を体現し、絶望と希望が同居する両義性に満ちていた。一方、本作は、「人間(中心主義)への決別」という終末的トーンが漂う。

[撮影:井上嘉和]

このように、冒頭とラストでそれぞれ過去作の象徴的なシーンを「引用」した本作は、「洗練された音響や映像と身体パフォーマンスの融合」という既存の「ダムタイプ」像を良くも悪くも超え出て更新するものではなかった。ただ、ラストシーンに初参加の若い世代(アオイヤマダ)を起用した点には、「世代交代」「新陳代謝」の意図も読み取れる。本来は、大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」のプログラムの目玉として予定されていた本作。プロデューサー主導の流れではなく、メンバー自身の自発的な創作動機や更新となるかは、むしろ今後の展開にかかっている。

関連レビュー

ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)