artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

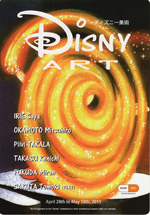

ディズニー美術

会期:2015/04/28~2015/05/10

KUNST ARZT[京都府]

ディズニーのキャラクターの引用・参照・置換といった表象の操作を行なう現代美術作品を通して、著作権と表現の自由、イメージの大量消費社会、現代社会批判としてのアートの意義を問いかける意欲的なグループ展。

企画者でもある岡本光博の作品は、ミッキーマウスのぬいぐるみの頭部を切り取り、使用可能ながま口ポーチとしてつくり替えたもの。吊るし首のように並べられたそれらは、キャラクターとしての同一性のなかに、色や目鼻立ちの多様なバリエーションを含み、それ自体がオリジナルとコピーの曖昧さを露呈させているようにも見える。また、切断した手足を縫い合わせた立体作品も展示され、マイク・ケリーへの参照ともなっている。福田美蘭の《誰ヶ袖図》は、桃山時代から江戸時代にかけて流行した、華やかな女性の衣裳を衣桁や屏風にかけて描く「誰ヶ袖図屏風」の形式を引用し、着物の代わりに様々なディズニーキャラクターのコスチュームを描き込んでいる。また、屏風には中東での日本人人質事件に関する画像が画中画として描き込まれ、「夢の国」の断片と映像越しの「現実」が混交した違和の風景をつくり上げる。両者の作品は、記号化されたキャラクターの引用のなかに美術史への参照を織り交ぜるとともに、社会に対するクリティカルな視点を提示している。

入江早耶の《ディズニーダスト》は、絵本に描かれたキャラクターを消した際の消しカスを練り上げてミニフィギュアを成形したもの。王子とドラゴン、白雪姫と魔女、ピーターパンとフック船長といった、善/悪の対立するキャラクターが、一つに合体したキメラ的な姿につくり替えられている。アメリカという国の背後にある善悪二元論の単純な世界観を浮かび上がらせるとともに、無効化が企てられている。

ピルビ・タカラの《Real Snow White》は、白雪姫のコスプレをした作家が、パリのディズニーランドに入場しようとして警備員に止められ、着替えさせられるまでの顛末を追ったパフォーマンスの記録映像。コスプレ姿の作家にサインをねだって集まる子供たちに対して、「本物」は園内にいると説明する警備員。作家と押し問答を繰り広げる様子からは、企業の著作権管理の生々しさや、架空の存在であるはずのキャラクターの「リアル」の認識をめぐる転倒したあり方が浮かび上がる。高須健市の作品は、ディズニーの登録商標をひっくり返した図像を商標登録として申請しようとする試み。特許庁の判断が下りるのは半年後とのことだが、ピルビ・タカラのパフォーマンス同様、アーティストがあえて戦略的に「敗け戦」を仕掛けることで、管理や排除の構造を露呈させることが企図されている。

知的財産の権利は守られるべきだが、「コピー商品」など商標の不正使用による著作権侵害と、アートとしての表現の自律性は明確に区別される必要がある。一方、表現者や美術関係者が過度に自主規制を行なえば、アートが本来持っている批評性は失われていくだろう。社会に対して圧倒的に弱い立場にあるアートと社会の関係を考えていく上で、本展の投げかける問いや果たす意義は大きいと思う。

会場風景 左:福田美蘭《誰ヶ袖図》 中央と右:岡本光博《Suhama / Recycling kills the copyright》 撮影:澤田華

2015/05/10(日)(高嶋慈)

プレビュー:アラヤー・ラートチャムルーンスック展「NIRANAM 無名のものたち」

会期:2015/05/18~2015/06/14

京都芸術センター[京都府]

タイ出身の映像・写真作家、アラヤー・ラートチャムルーンスックの作品で強烈に印象に残っているのが、安置された6体の遺体を前に、教師役に扮した彼女自身が死についてのレクチャーを行なう映像作品《クラス》。映像自体の衝撃もさることながら、「死」を未だ体験していない生者が、既に「死」の何たるかを知ってしまった(がゆえにそれについては語り得ない)死者に対して、「死」を語り聞かすという転倒した構造の中に、「共有不可能なものについて、それでもどう語ることが可能か」という真摯な問いがはらまれていたからだ。また、タイの農民たちに戸外で19世紀フランス名画の複製を鑑賞してもらい、自由に会話させた映像作品《ふたつの惑星》もそうだが、彼女の作品の重要な要素として、「コミュニケーションの(不)可能性」が挙げられるだろう。

本個展は、2014年5月~6月にかけて、京都芸術センターと京都市立芸術大学の連携によるアーティスト・イン・レジデンス事業で京都に滞在した際のリサーチに基づいている。京都芸術センターの植え込みに蚊帳でつくった仮設小屋、特別養護老人ホームや動物愛護センター、川沿いに住むホームレスの小屋などの場所で、撮影とインタビューを行なったという。小屋という場所の仮設性、人間・動物ともに死を待つ場所、この世自体が命の仮の宿り、生きてきた記憶を語ること、語りを通して他者と共有すること……さまざまなことをかき立てられる個展になるのではと期待している。

2015/04/27(月)(高嶋慈)

プレビュー:Dance Fanfare Kyoto vol.03

会期:2015/05/29~2015/06/27

元・立誠小学校[京都府]

「ダンス作品のクリエーションを通して、身体の可能性を探る実験の場」として、アーティストと若手制作者によって2013年に立ち上げられたDance Fanfare Kyoto。3回目の開催となる今年は、3企画5作品と上演プログラム自体の数は減ったものの、これまでの蓄積を活かした密度の濃い内容が期待される。

3つの企画を簡単に紹介すると、PROGRAM 01「ダンス、なんや?」は、ヨーロッパ企画の演出家・上田誠と、contact Gonzoの塚原悠也の2人に、それぞれダンスを演出した作品をつくってもらうというもの。個人的に注目したいのが、「contact Gonzoが普段はあえてやらないことを持ち込む」という塚原悠也の演出作品。野外でなく、屋内のリハーサル室で稽古することと、「振付」という言葉を使わずに「動きを細かくデザインする」と言い換えることで、ダンスの定義を異なる角度から問い直す試みを目指すという。

また、PROGRAM 02「美術×ダンス」では、ペインターの指示をダンサーがムーブメントとして表出することで、「絵画」がライブ的に生成されていくという試みが予定されている。PROGRAM 03「ねほりはほり」は、主に非ダンス関係者がインタビュアーとして参加し、振付家との対話を継続して行なうことで、ダンス、身体、クリエーションについての言葉を掘り下げていこうという企画。私は過去3回にわたって、この企画のインタビュアーとして参加しているが、観客という外側の視線でもなくドラマトゥルグという内側の視線でもない不思議な立場から、作品の制作プロセスを眺め、振付家の思考の基底部分や揺らぎを観察するという、とても刺激的な経験をさせていただいている。

Dance Fanfare Kyotoの特徴として、演劇の演出家や音楽家、美術作家など、異ジャンルのアーティストとのコラボレーションワークに積極的に力を入れてきたことが挙げられる。若手アーティストのショーケースという枠組みを超えて、今後の相互活性にどう実を結ぶかが期待される。

公演開催日:2015/05/29~31、04/25、05/17、06/27

*04/25、05/17、06/27の会場は元・立誠小学校以外の会場

ウェブサイト:http://dancefanfarekyoto.info/

2015/04/27(月)(高嶋慈)

楢橋朝子 写真展「biwako2014-15」

会期:2015/04/15~2015/04/26

galleryMain[京都府]

galleryMainの移転リニューアルのオープニング企画。倉庫を改装した新スペースに、写真家の楢橋朝子が2014 年から15 年にかけて琵琶湖を撮り下ろした新作が展示された。

展示作品はいずれも、水中に浸かりながら岸辺の光景を撮った、半水面/半陸上・空が写った写真。揺れる波間に身を置き、コントロールを手放して撮影することで、安定した水平線が画面から姿を消し、水面/陸上、自然/人工、形の定まらない流動体/輪郭をもった固体といったさまざまな境界が不安定に揺らぎ、遠近感までもが狂っていく。生き物のように蠢く水、その彼方にあるはずの岸辺の光景は蜃気楼のように曖昧にぼやけ、クリアな輪郭を失い、不安定に斜めにかしぎ、あるいは眼前にせり上がった奔流に山並みや建物、ヨット遊びの人などが飲まれていくような感覚を覚える。画面を見ている私たちもまた波間に浮き沈み、飛沫に飲み込まれてしまうような不安定さ、重力を失った身体が上下する浮遊感……だがその感覚は不思議と心地よい。安定した二項関係、構図、視点が撹乱されるさまを、浪間に漂う身体感覚を共有し、撮る快楽とともに身体感覚ごと追体験して味わうことが、楢橋作品の大きな魅力であるだろう。

加えて今回の展示では、琵琶湖が一年間かけて撮影されている。咲き誇る桜を背景に半ばまどろむかのような灰色混じりの水、夏の青空を映し出す透明感をたたえた青、雪山の白さに突き刺さるような冴え冴えとした冬の黒、鉛のように重くたゆたう鈍い灰色……季節ごとに色を変え、多彩な表情を見せる湖面が実に魅力的だった。

2015/04/26(日)(高嶋慈)

笠井叡『今晩は荒れ模様』

会期:2015/04/25

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

ひたすら「踊ること」に捧げられた2時間に圧倒された。笠井叡の振付・演出により、上村なおか、黒田育世、白河直子、寺田みさこ、森下真樹、山田せつ子という錚々たる顔ぶれの女性ダンサー6人によるソロとデュオが展開されていく。衝撃を受けたのは、「振付」がなされているようにはまったく見えなかったこと。とりわけ、嗚咽のような声を上げながら破壊と慈しみの両極を行き来するような黒田育世の激しさと、異次元を切り開くような凄まじい熱量を放つ白河直子の踊りに打たれた。

アフタートークで笠井は、「即興はなく、呼吸の入れ方まで含めて振付けている」と語っていたが、出演した笠井自身も6名のダンサーも、ただ踊るためにそこにいて、その歓びと切実さをそれぞれ異なる言葉でクリアに身体が語っていた。初めて実見するダンサーもいたが、にもかかわらず、あの約20分間の踊りでどういう人なのかが伝わってしまう。躊躇いなく剥き出しにすることができる身体の強さが、圧倒的な強度で空間を埋めていく。エネルギーを放射していく。それを鎮めていく。ここでの「振付」とは、外側から形を与えて操作することではなく、本質でない部分を見極めて削いでいく作業を言うのだろう。この過酷で困難な作業をやり遂げた振付家とダンサーたちは、終盤、真紅のドラァグクイーンの衣装をまとった笠井を囲んで踊り、狂乱の嵐のような時間が吹き荒れた。

2015/04/25(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)