artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

鈴木マサルのテキスタイル展 色と柄を、すべての人に。

会期:2021/04/25~2021/05/09(※)

※新型コロナウイルス感染防止対策により開催中止。その後の開催については未定だが、詳細が決まり次第、東京ドームシティ Gallery AaMoのホームページにて告知。

いま、日本でもっとも旬なテキスタイルデザイナーといえば、鈴木マサルだろう。自身のファブリックブランド「OTTAIPNU」をはじめ、マリメッコやカンペール、ユニクロといった国内外の人気ブランドから、傘や鞄、ストール、Tシャツ、ハンカチ、タオル、靴下などのテキスタイルプロダクトを数々発表しているからだ。もしかすると、あなたの家にも彼がデザインしたテキスタイルプロダクトがひとつくらいあるかもしれない。現在、彼は仕事の領域がさらに広がり、家具や建築空間、街頭フラッグなども手がけているという。そんな彼の過去最大規模の展覧会として企画されたのが、「鈴木マサルのテキスタイル展 色と柄を、すべての人に。」である。プレスリリースやチラシ、彼自身のSNS投稿などを見て、私も同展をとても楽しみにしていた。が、悲しいかな、直前に緊急事態宣言が発令されて開催中止となってしまった。ちょうどゴールデンウィークにかけての会期だったためだ。

会期の数日前から鈴木が設営風景をSNSで発信するのを見ていたので、開催中止が発表された際、あまりにも無念だったろうなと同情を寄せてしまった。そんな思いに駆られた人は当然私だけではなかったようで、ドローンによる会場撮影やダンサーによるパフォーマンスが急遽企画されるなど、彼を応援する動きがいくつか見られた。読者の方にはそれらの映像をお楽しみいただきたいと思う。

会場ウォークスルー映像

5月8日配信ライブ「森下真樹と鈴木美奈子、色と柄と踊る。」

さて、私は会期直前のプレス内覧会を観た。タイトルどおり、色と柄に包まれる展覧会だった。まず、天井から吊り下がった大きなファブリック作品が来場者を出迎えてくれる。奥の空間の宙には120点もの開いた傘! 会場は周遊式になっていて、鈴木がこれまでに手がけたテキスタイルプロダクトや家具がゾーンごとにずらりと並んでいた。なかでも興味深かったのは、手描きの原画やスケッチ、アートパネル、絵刷り(製版を紙の上で確認する試験刷り)などをパッチワークのように展示したコーナーだ。彼のデザインの持ち味は手描きから生まれるカジュアルさやほっこりとした温かさである。そこに豊かな色彩が加わり、人々の気持ちを明るくさせる。ファブリックブランド「OTTAIPNU」を始める際、「会社で何か嫌なことがあった時、帰り道に衝動買いしてしまうようなものを作ろう」と考えたという解説が印象に残った。そう、彼が生み出すデザインはまさに価値創造なのだ。気分を高揚させ、感情的に満足させる。そんなデザインがいまのコロナ禍では強く求められている気がした。

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

展示風景 東京ドームシティ Gallery AaMo[撮影:三嶋義秀(Styrism Inc.)]

公式サイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/masaru_suzuki.html

2021/04/24(土)(杉江あこ)

DESIGN MUSEUM BOX展 集めてつなごう 日本のデザイン

会期:2021/04/10~2021/05/09(※)

Ginza Sony Park[東京都]

※緊急事態宣言の発令に伴い、2021年4月24日(土)で終了。

NHK Eテレの番組「デザインミュージアムをデザインする」の連動企画として開催されたのが本展である。これまで同番組に出演した5人のクリエイターが日本各地で“宝物”を発掘し、それらを一堂に集め、「DESIGN MUSEUM BOX」として展示するという内容だ。その宝物が何なのかは、各クリエイターの視点にかかっている。彼らが着目し、出向いたのは、日本全国に昔からある博物館や工芸館、企業ミュージアムなどだ。これらこそ「日本のデザインミュージアム」であり、「デザインミュージアムをデザインする」とは、これらをネットワークすることではないかという主旨である。この着眼点はまさに、と思った。私も出張や旅行先でさまざまな博物館や工芸館、企業ミュージアムなどを観てきた。その多くが地域の歴史や産業、文化などを伝えるために存在し、主に観光客に向けて緩い雰囲気で開かれている。お世辞にも洗練されているとは思えない施設も多いが、余所には真似できない土着的なアーカイブやコンテンツが強みだ。いま、これらにスポットを当てたことには共感を持てた。

展示風景 Ginza Sony Park

展示風景 Ginza Sony Park

参加したクリエイター5人は、ファッションデザイナーの森永邦彦、映像作家の辻川幸一郎、エクスペリエンスアーキテクトの水口哲也、デザインエンジニアの田川欣哉、建築家の田根剛である。いずれも旬のクリエイターばかりだが、特に印象に残ったのは、森永が鹿児島県・奄美の宇検村生涯学習センター 元気の出る館と瀬戸内町立図書館・郷土館を訪ねてリサーチした「ノロの装束“ハブラギン”」と、田根が岩手県・一戸の御所野縄文博物館を訪ねてリサーチした「縄文のムラのデザイン」である。森永は沖縄や奄美群島に伝わる、かつて少女がノロという女性祭司になる際に初めて着用した装束「ハブラギン」を通して、ファッションとは何かという根源に触れる。田根は「1万年前から日本に〈デザイン〉は存在した」と論じ、縄文時代のムラの成り立ちを推察。彼は「場所の記憶」を建築設計の際に大きな手がかりとしていることで知られるため、この試みには頷けた。両者とも扱った題材が非常にプリミティブであるため、そこから祈りや願い、魂といったキーワードがすくい取れる。どんなに文明が発達しようとも、それらは人が生きていくうえで欠くことのできないものであり、実はもっとも重要なデザインの出発点になるのではないかと思い至った。

展示風景 Ginza Sony Park(田根剛「縄文のムラのデザイン」)

展示風景 Ginza Sony Park(田根剛「縄文のムラのデザイン」)

展示風景 Ginza Sony Park(森永邦彦「ノロの装束“ハブラギン”」)

展示風景 Ginza Sony Park(森永邦彦「ノロの装束“ハブラギン”」)

2021/04/09(金)(杉江あこ)

アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド─建築・デザインの神話

会期:2021/03/20~2021/06/20

世田谷美術館[東京都]

フィンランドを代表する建築家・デザイナーといえば、アアルトである。アアルトと聞くと、アルヴァ・アアルトを思い浮かべがちだが、彼の側にはつねに妻のアイノ・アアルトの存在があった。本展はタイトルどおり、夫婦二人三脚で取り組んだ、アイノとアルヴァの活躍にスポットを当てたものだ。「アアルト」ブランドを築けたのは、アイノもいたからこそというわけである。夫婦で活躍した世界的デザイナーといえば、ほかに米国のチャールズ&レイ・イームズが挙げられるが、夫は頭脳明晰でモダニスト、妻は感性豊かな芸術家肌で、二人は互いに尊敬し合う良きパートナーという点でも両夫婦は似ているように感じた。これが理想の夫婦デザイナー像なのか……。

アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルト 1937 Aalto Family Collection[Photo: Eino Mäkinen]

アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルト 1937 Aalto Family Collection[Photo: Eino Mäkinen]

さて、アアルト夫妻がデザインしたのはアルテックの家具やイッタラのガラス器ばかりではない。もちろんこれらも優れた功績のひとつだが、彼らは実にさまざまな方面で活躍した。一貫していたのは「人々の暮らしを大切にする」という視点だ。これは北欧らしい社会主義的視点とも言える。20世紀前半は二つの大戦や世界大恐慌などが起こった激動の時代であると同時に、近代から現代へと生活様式が移り変わった過渡期でもある。そんな時代において、彼らは庶民の生活環境の改善に尽力した。その一例である1930年に発表された「最小限住宅展」が本展でも再現されており、必要最低限のコンパクトさやシンプルさは、いま見ても、また日本人から見ても、共感できるものだった。

展示風景 世田谷美術館

展示風景 世田谷美術館

なかでも私が改めて注目したのは、1933年に建てられた「パイミオのサナトリウム」である。アアルト夫妻の代表作とも言えるこれは、結核患者のための療養施設で、病室棟、外気浴棟、食堂・娯楽室棟、サービス棟、医師住宅、ガレージが総合的に備わった建物だ。結核は結核菌による感染症のひとつで、日本でも戦前は「国民病」と恐れられるほど多くの患者で溢れた。それは欧州でも然りだったのだろう。アアルト夫妻は「病人のための設計」の視点を強く持ち、衛生面はもちろん、病人にストレスや不安をなるべく感じさせず、快適で、明るい気持ちに少しでもなれるように隅々まで配慮した。新型コロナウイルス感染症がいまだ猛威を振るう昨今、この「パイミオのサナトリウム」をただ遺産として讃えるだけでなく、積極的に学ぶべき点は多いのではないかと痛感した。

エイノ・カウリア/アルヴァ・アアルト、パイミオのサナトリウム1階天井色彩計画、1930頃 Alvar Aalto Foundation

エイノ・カウリア/アルヴァ・アアルト、パイミオのサナトリウム1階天井色彩計画、1930頃 Alvar Aalto Foundation

公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00202

※日時指定予約制

※画像の無断転載を禁じます

関連レビュー

アルヴァ・アアルト──もうひとつの自然|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2021/03/28(日)(杉江あこ)

第772回デザインギャラリー1953 企画展「NAKAJO」

会期:2021/03/24~2021/05/05

松屋銀座7階デザインギャラリー1953[東京都]

松屋銀座は、ほかの百貨店にはない何か洗練された雰囲気を持っているように感じる。7階に日本デザインコミッティーが関わるショップやギャラリーを有していることも要因のひとつだが、何よりCIが徹底されているからではないか。それはエレベーターに乗ったときなどに気づかされる。階数ボタンや表示に松屋のオリジナル書体の数字が採用されているからだ。松屋のロゴタイプと同じ、独特の丸みを帯びた細いサンセリフ体である。少々癖のある形態ゆえに印象に残りやすいせいもあるのだろう。ともかく松屋銀座に足を運んで、このオリジナル書体を目にするたびに、気分が少しだけ上がることは確かである。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

松屋のこのCIに携わったのが、グラフィックデザイナーの仲條正義だ。もう40年以上も前のことになるが、当時、経営危機に瀕していた松屋銀座を生まれ変わらせたCIは、いまだに新鮮さを失っていない。そんな松屋銀座7階デザインギャラリー1953で開催された本展は、仲條の偉業を知るのに十分な会場だった。松屋以外にも、仲條は数々の商業施設のCIを手がけているが、いずれも個性の光るものが多いように思う。

また仲條の代表作のひとつといえば、資生堂の企業文化誌『花椿』のアートディレクションだ。もともと、資生堂宣伝部に所属していた縁から、仲條は独立後に『花椿』のアートディレクターを依頼され、以後40年以上にわたって務め上げた。『花椿』は企業が発信する広報誌のなかでも特別な存在で、出版社が出版するファッション誌とも違い、資生堂のまさに企業文化を象徴する雑誌である。私も若い頃は憧れていたし、同様に夢中になったファンは男女問わず多い。そんな多くのファンを生んだ功労者は、言わずもがな仲條だろう。枠にとらわれず、ある意味自由に、仲條が自身の感性を発揮したことで『花椿』は魅力ある雑誌となった。本展でずらりと並んだそのバックナンバーを観て、やはりどこにも真似できない雑誌だったと痛感する。今年で御年88歳。仲條の精神を受け継ぐ次代のグラフィックデザイナーは誰だろうか。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

公式サイト:http://designcommittee.jp/2021/03/20210324.html

2021/03/25(木)(杉江あこ)

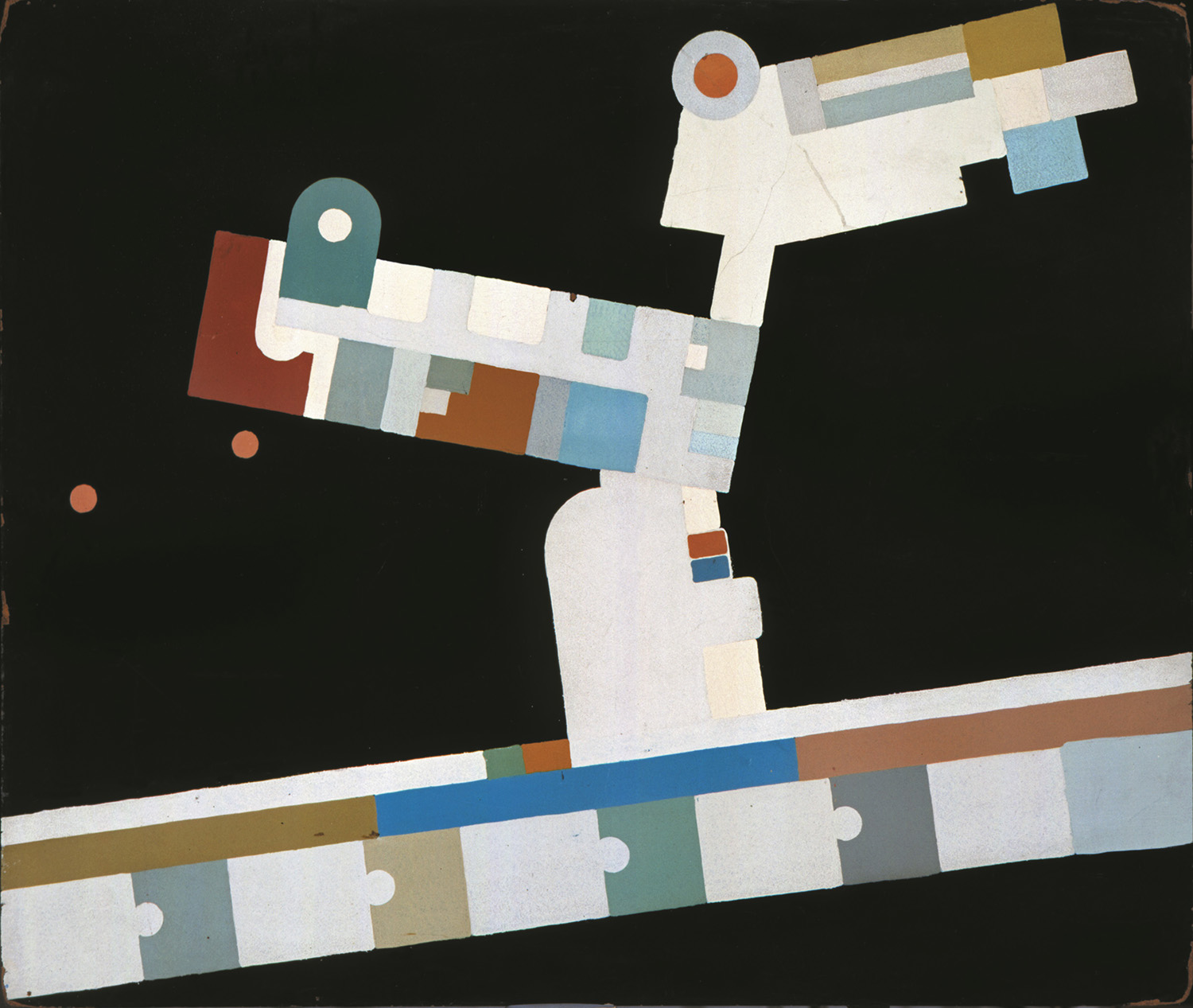

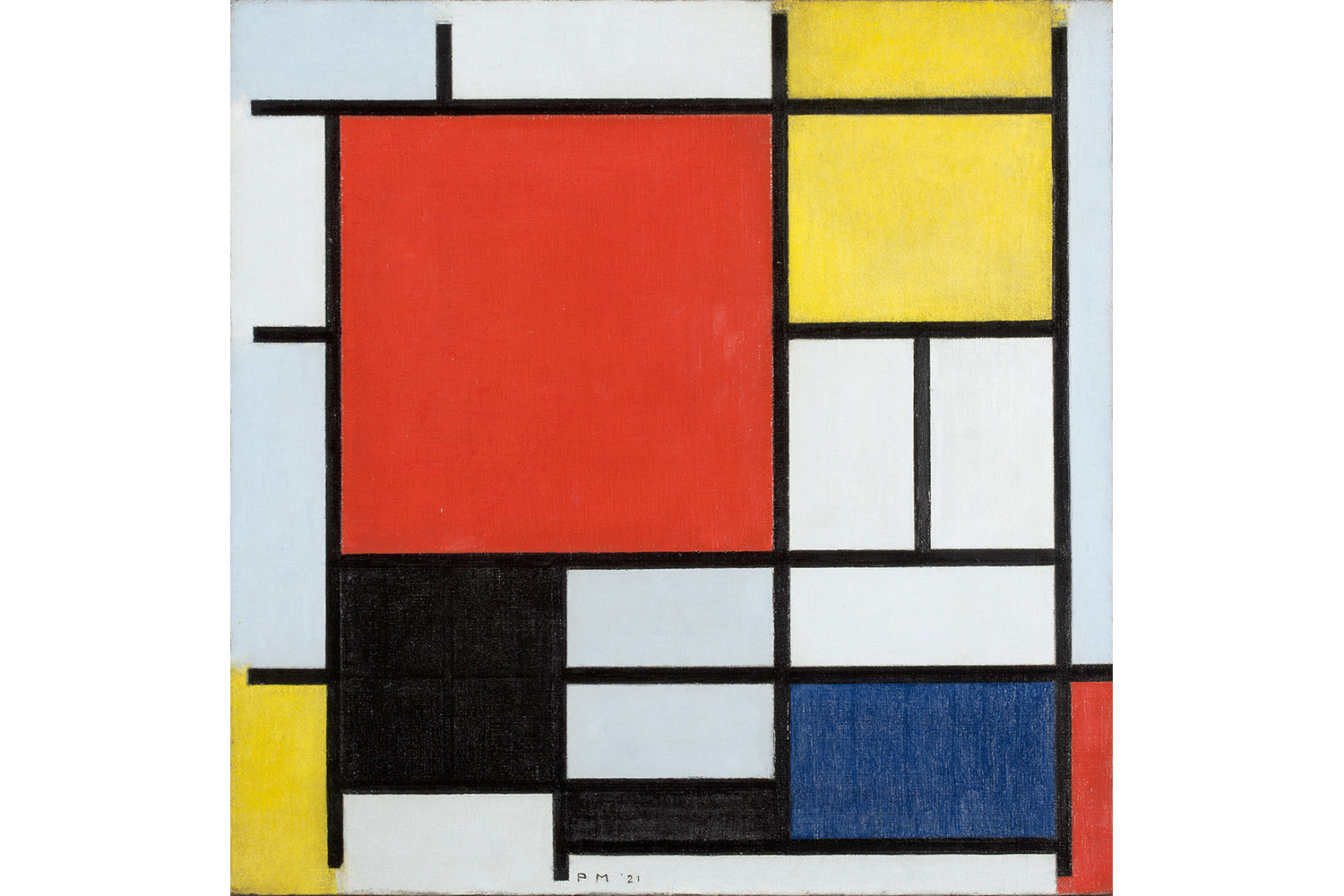

モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて

会期:2021/03/23~2021/06/06

SOMPO美術館[東京都]

ピート・モンドリアンといえば、かの有名な「コンポジション」シリーズの作品が思い浮かぶ。くっきりとした黒い線に赤、青、黄の三原色で格子状に構成された、あの幾何学的抽象画だ。制作から1世紀経った現在においても、このシリーズ作品はバランス感覚に優れていて、究極の抽象画であると改めて実感する。しかし当然ながら、これらは一朝一夕で制作されたものではない。この境地に至るまでに、モンドリアンは実にさまざまな紆余曲折を経てきた。本展はその変遷に触れられる貴重な機会であった。

19世紀末、オランダ中部に生まれたモンドリアンは、アムステルダムでハーグ派に影響を受けた風景画を描くことから出発する。最初期は写実主義に基づく田園や河畔風景などを描くのだが、ハーグ派の特徴であるくすんだ色合いのせいか、色彩が単一的に映り、すでに抽象画の萌芽も感じさせた。まもなくモンドリアンは神智学に傾倒し、神秘的な直観によって魂を進化させようとする精神論により、抽象画へと向かっていく。この頃、点描による風景画を多く残した。また1911年にアムステルダムで開催されたキュビスムの展覧会に衝撃を受けたモンドリアンは、パリに移住する。その後、再びオランダに戻り、第一次世界大戦を挟んで、テオ・ファン・ドゥースブルフと出会った。このあたりから線と色面による抽象的コンポジションの制作を始める。つまり「コンポジション」の発想には、キュビスムが少なからず影響していたというわけだ。

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909 油彩、厚紙 29.5×39cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

ピート・モンドリアン《砂丘Ⅲ》1909 油彩、厚紙 29.5×39cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

そして1917年にドゥースブルフらと「デ・ステイル」を結成して雑誌を創刊し、「新造形主義」を提唱して、絵画のみならずデザイン領域にまでその影響を与えていく。私が知っているモンドリアンはこのあたりだ。本展では同じく「デ・ステイル」に参加した、ヘリット・トーマス・リートフェルトの「ジグザグ・チェア」や「アームチェア(赤と青の椅子)」など名作家具の展示やシュレーダー邸の映像紹介があり、インテリア好きも満足する内容となっていた。風景画と抽象的コンポジションとでは作風がずいぶんかけ離れているようにも見えるが、しかし経緯を追って見ていくと自然と納得がいく。まるで写真の解像度を落としていくように表層を徐々に解体させていき、最後にもっとも伝えたい骨格や真髄のみを描いたように見えるからだ。エッセンスしかないからこそ、モダンデザインにも応用が効いたのだろう。

ピート・モンドリアン《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青色のコンポジション》 1921 油彩、カンヴァス 59.5×59.5cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

ピート・モンドリアン《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青色のコンポジション》 1921 油彩、カンヴァス 59.5×59.5cm デン・ハーグ美術館[Photo: Kunstmuseum Den Haag]

展示風景 SOMPO美術館

展示風景 SOMPO美術館

公式サイト:https://www.sompo-museum.org/exhibitions/2020/mondrian/

※日時指定入場制

※画像の無断転載を禁じます

2021/03/22(月)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)