artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

Savoir-faire des Takumi 対話と共創

会期:2021/03/22~2021/03/24ほか

IWAI OMOTESANDOほか[東京都]

近年フランスを中心に興っている工芸作家によるアート運動「ファインクラフト運動」に、私は以前から注目してきたのだが、本展もその流れを汲むものだった。「Savoir-faire des Takumi」は京都市とパリ市、アトリエ・ド・パリが主催するプロジェクトで、今回で3年目を迎える。両都市から選抜された職人や工芸作家、アーティストらがそれぞれにペアを組み、ワークショップやディスカッションを重ね、互いに刺激を与え合い、独創性を養い、両者で決めたテーマの下で新たな作品を創作するのが同プロジェクトの概要である。また世界のアート市場開拓を視野に、彼らが経済的に自立するための基礎づくりを行なうことも目的のようだ。日本のなかでも京都は伝統工芸が深く息づく都市である。一方、パリは世界の流行発信都市だ。そんな両都市がタッグを組むのは興味深い。以前にパリの展示・商談会「REVELATIONS」を取材した際にも、フランスのアーティストらが日本の職人に対して尊敬の念を抱いているように感じたからだ。

とはいえ、昨年はずっとコロナ下だった。同プロジェクトでは、例年、互いの国の工房を行き来する交流があるのだが、今回はすべてオンラインに切り替わった。ミーティングや会議、取材、授業、飲み会などのオンラインへの移行に、最初こそ戸惑いや慣れない疲労感を覚えつつも、我々は昨年1年間を通して、結構できてしまうことに気づいたのではないか。それは同プロジェクトでも同様だったようだ。もちろん実物を目にし、手に触れることに越したことはない。作品づくりにはそうした生の情報が大切になるため、多少のもどかしさを抱えた作家もいたようだが、それでも彼らは乗り越えた。かえって、こうした状況だからこそひとりで創作に向かう時間が濃くなり、また精神的な成長にもつながったのではないかと想像する。

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

今回、京都と東京の3会場にわたって開催された展示会で5組10人の作品が並んだ。例えば陶芸・金属作家の黒川徹と陶芸・金属彫刻家のカロリン・ヴァジュナーのペアは、付着や堆積などによる増大や成長を意味する「Accretion」をテーマに壮大な金属作品をつくり上げた。黒川は釘を1本ずつつなげた網状の彫刻を構築し、ヴァジュナーは細い舌のような形状に鍛造した金属片をギュッと寄せ集めて、有機的な彫刻に仕上げた。まさに両者の息がぴったりと合った好例だ。何事においても、逆境は人を強くする。どんなかたちにせよ、次回以降もぜひ続けてほしいプロジェクトだと思った。

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

展示風景 IWAI OMOTESANDO[撮影:owl 久保田育男]

公式サイト:https://www.kyoto-paris.art

関連レビュー

特別企画 和巧絶佳展 令和時代の超工芸|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

REVELATIONS|杉江あこ:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

眠らない手:エルメスのアーティスト・レジデンシー展 vol.2|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2021/03/22(月)(杉江あこ)

澤田知子 狐の嫁いり

会期:2021/03/02~2021/05/09

東京都写真美術館[東京都]

自らが変装したセルフポートレイトといえば森村泰昌の作品が挙げられるが、澤田知子の作品もまったく異なるベクトルで、刺激的である。25年間に及ぶ新旧代表作が一堂に会した本展も、非常に面白かった。「外見と内面の関係」をテーマに制作を続ける、彼女のほとんどの作品において、モデルは自分ひとり。髪形とメイク、服装で何十人もの人物に自在に変装する。グリッド形式で均一に並べられたそれら1枚1枚の写真を順に眺めると、よく見れば同じ人だとわかるが、一瞥しただけでは本当に別人に見えるのだ。微妙な差異と差異とが組み合わさると、こうも別人に見えるのかと感心してしまう。しかも作品が新しくなるほど変装のレベルが上がっており、《Recruit》《これ、わたし》《FACIAL SIGNATURE》などになると、服装が同じであったり、黒背景で顔しか見えていなかったりするので、髪形とメイクだけでその差異を表わすことになる。しかも顔は無表情で正面を見据えた写真ばかりなので、差異の範囲はますます狭い。それなのに、別人に見えてしまう巧みさ……。

澤田は変装が得意であると同時に、人間観察力が非常に優れているのではないかと思った。1枚1枚の写真を見ていくと、「あぁ、こんな人いるな」とか「この人、知り合いに似ている」といったことが想起されるからだ。そのうち「これは自分に似ているかも」と自分探しまで始まってしまう。まるで三十三間堂の千手観音像のなかから、自分に似ている顔を見つけ出そうとするかのような心理に近い。

《Recruit》部分(2006)発色現像方式印画(100枚組3点)

《Recruit》部分(2006)発色現像方式印画(100枚組3点)

作家蔵 ⓒTomoko Sawada

《FACIAL SIGNATURE》部分(2015)発色現像方式印画(300点組)

《FACIAL SIGNATURE》部分(2015)発色現像方式印画(300点組)

タグチ・アートコレクション ⓒTomoko Sawada

実は澤田の作品のなかで、自分以外を被写体にした作品もある。そのひとつが《Sign》だ。アンディ・ウォーホール美術館主催のレジデンスプロジェクトにて制作された、ハインツ社とのコラボレーション作品とのことで、被写体にしたのは同社の商品「トマトケチャップ」と「イエローマスタード」である。それぞれの正面ラベルの文字をさまざまな国の言語に“変装”させた作品だ。この作品を見て、そうか、人間の変装はパッケージのリニューアルと同じだと腑に落ちた。商品があまり売れていないから、もしくは特定のターゲット層に売りたいからなどの理由で、中身を変えないまま、パッケージだけリニューアルして売上増加を図るマーケティング方法がある。人間も内面は変わらないのに、外見だけ積極的にイメージチェンジを図ると、周囲からの反応が変わることがある。すると、不思議なことに外見(パッケージ)に引きずられて内面(中身)まで変わってしまったような印象を与える。彼女の作品はそうした「外見と内面の関係」の危うさや脆さまでも含んでいるように感じた。

《Sign》部分(2012)発色現像方式印画(56点×2組)

《Sign》部分(2012)発色現像方式印画(56点×2組)

作家蔵 ⓒTomoko Sawada

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3848.html

2021/03/04(木)(杉江あこ)

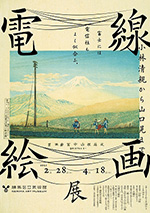

電線絵画展 ─小林清親から山口晃まで

会期:2021/02/28~2021/04/18

練馬区立美術館[東京都]

小池都知事は2016年の都知事選のときから「無電柱化」を公約のひとつに掲げてきたが、まだほとんど進んでいないのが現状だ。なぜ、この政策が注目されているのか。それはほかの先進国と比べ、日本には至るところに無尽蔵の電柱と電線があるからだ。外国人が日本にやって来て驚くことのひとつだという。確かに美観に欠けるし、防災上でも危険がある。しかし本展を観て思い直した。もしかして日本人は電柱と電線が好きなのでは、と。

本展は電柱と電線の歴史を振り返り、その時代ごとに描かれた絵画を紹介する、ちょっとマニアックでユニークな展覧会だった。そもそも日本に電柱と電線が登場したのはいつなのか。それは嘉永7(1854)年、ペリーがもたらした電信機の実験が横浜で行なわれたことが始まりだという。絵に長けた松代藩藩士によるその際のスケッチが残っており、これが日本最古の電信柱と電線の絵画である。いや、すごい。その後、明治2年から電信柱と電線の敷設工事が本格的に始まり、明治半ばには電力柱の設置とともに電化が広まっていった。つまり、当時、電柱と電線は文明開化の象徴だったのだ。だから浮世絵師も洋画家も版画家も、それらを誇らしげに描いた。その高揚感は次第になくなるが、今度は日常風景として電柱と電線が絵画のなかに取り込まれていく。

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》 明治13(1880) 大判錦絵 千葉市美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

朝井閑右衛門《電線風景》 昭和25(1950)頃 油彩、キャンバス 横須賀美術館蔵

正直、どの絵画も電柱や電線の構図が見事なのには驚いた。例えば小林清親の《従箱根山中冨嶽眺望》は、晴れ渡る空の向こうに富士山がそびえる美しい風景にもかかわらず、電柱と電線が左脇に堂々と描かれている。それらは決してノイズにはならず、むしろ富士山と調和しているのだ。こうした風景と調和した電柱や電線がいくつもの絵画で見られた。「ミスター電線風景」の異名を持つ朝井閑右衛門に至っては、電線を主役にした力強い絵画を何点も残している。ここまで来ると、電線への並々ならぬ愛を感じざるをえない。また山口晃をはじめ、幾人かの現代美術家も電柱や電線を題材にした作品に挑んでいる。やはり日本人は電柱と電線がどこか好きなのだ。それはもはや理屈ではなく、慣れ親しんだ風景として頭のなかに刷り込まれており、一見ノイズに映る電柱や電線を咀嚼して、自らの作品へと昇華する力が日本人にはあるような気がした。本展を観てつくづくそう感じた。

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

山口晃《演説電柱》 平成24(2012) ペン、水彩、紙 個人蔵

©️YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202012111607684505

2021/03/03(水)(杉江あこ)

香りの器 高砂コレクション展

会期:2021/01/09~2021/03/21

パナソニック汐留美術館[東京都]

「香りの器」と聞いて、すぐに思い浮かぶのは香水瓶だが、本展を観ると、洋の東西によって「香りの器」の形態がまったく異なることを思い知った。西洋ではもちろん香水瓶になるのだが、日本では香箱や香合、香炉となる。かたやアルコールを媒介にした精油で、かたや香木や香灰というように、香りの形態がまったく異なるためだ。香りに対する文化の根本的な違いは、現代においても続いている。現に日本の生活様式のほぼすべてが西洋化したとはいえ、日本で香水がどれほど親しまれているだろうか。毎日、その日の気分や服装に合わせて香水をつける西洋人と比べると、日本ではごく一部を除いて、ほとんどないに等しい。むしろ日本人は体臭を嫌い、無臭を好む。無臭=清潔の概念が強いからだ。一方で、室町時代から江戸時代に花開いた香道は、いまや存続の危機にある。そのため香箱や香合、香炉の出番は激減してしまった。西洋の香水瓶が現在進行形であるのに対して、日本の香箱や香合、香炉は過去形になりつつあるのが悲しい点でもある。

ルネ・ラリック 香水瓶「ユーカリ」(1919)高砂コレクション

ルネ・ラリック 香水瓶「ユーカリ」(1919)高砂コレクション

ちなみに本展の特別協力者で、展示品の「高砂コレクション」を所有する高砂香料工業は国内の合成香料のリーディングカンパニーであるが、同社が商品供給する代表的な市場といえば、食品用フレーバー(主に飲料)とトイレタリー用フレグランス(主に洗剤)であるという。現代の日本人が何に香りを求めているのかがよく表われている。というわけで、本展で紹介されている「香りの器」は文化度が非常に高いのだが、現代の日本人からすると非日常の器にも映った。だからこそ、美術品を眺めるような尊さがあった。そもそも香水は生活必需品ではなく、自らの気持ちを高揚させたり落ち着かせたり、周囲に自らをアピールするために用いる。必要だからではなく、好きだから使用するのだ。その点が香水瓶を美術品たる存在へと押し上げている要因に思う。優美な装飾を施してこそ、香水の価値は高まる。したがって、香水瓶は工芸の発展にも寄与した。ガラス器ではルネ・ラリックの活躍がよく知られているし、陶磁器でもマイセンやウエッジウッド、セーブルなどの名窯によって趣向を凝らした香水瓶がつくられた。香水をつけると人はうっとりとした気分になるが、そのうっとりはシュッと吹きつける行為からすでに始まっている。香水瓶はそれを体現する存在なのだ。

マイセン 色絵香水瓶「子犬」(19世紀)高砂コレクション

マイセン 色絵香水瓶「子犬」(19世紀)高砂コレクション

七宝花鳥文香炉(明治時代)高砂コレクション

七宝花鳥文香炉(明治時代)高砂コレクション

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/21/210109/

2021/02/25(木)(杉江あこ)

西澤明洋『ブランディングデザインの教科書』

発行所:パイ インターナショナル

発行日:2020/12/04

近年、よく耳にするようになった「ブランディングデザイン」。エイトブランディングデザイン代表の西澤明洋は、ブランディングデザインを専門とする日本でも数少ないデザイナーのひとりだ。ひと昔前のブランディングと言えば、グラフィックデザイナーやアートディレクターがCIやVIを基盤にやんわりと携わることがほとんどだった。西澤の仕事は、そうした類の仕事とは一線を画す。なぜなら彼が関わる領域はロゴだけでなく、商品企画や経営戦略にまで及ぶからだ。クライアントに対し、彼は「僕は御社のデザイン部長みたいなものです」と説明するという。その喩えは非常にわかりやすいし、親しみがある。私も個人的に西澤を知っているが、とても気さくな“あんちゃん”とでも言うべき人物だ。そんな彼が上梓した最新作が本書である。

そもそもブランディングとは何か。本書では「焼印を押す(Brander)」という語源に触れ、「ブランディング=差異化」と明確に答える。さらに「ブランディング≒伝言ゲーム」と独特のフレーズでその真意を伝える。本書が魅力的なのはそうした印象的な言葉のみならず、ところどころで「Q. ブランド(Brand)の語源はなんでしょうか?」などと質問を立てて強調し、懇切丁寧に解説した後、各項目の最後に必ず「まとめ」を用意している点である。ブランディングについてなんとなくわかったようなつもりでいる人でも、本書を読めばかなりクリアになるだろう。これから勉強したい人や関心のある人にはうってつけの教科書である。

私もブランディングデザインについておおよその理解はしていたが、理路整然と書かれた本書を読んで、頭がずいぶんクリアになったし、西澤の仕事の方法を詳しく知れたのは興味深かった。この明晰さは、彼が大学でグラフィックデザインではなく、建築を勉強してきたからだろう。いわば、建築思考なのだ。ちなみにブランディングデザインについては、在学中に「デザイン経営」の研究に没頭し培われたという。彼のような正統派ブランディングデザイナーがこれから日本に増えていくことを願いたい。いまだにデザインの概念を誤解している人が多いと感じるからだ。そんな人にはまずデザインには「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」があることから知ってもらいたい。

2021/02/05(金)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)