artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

リニューアル記念特別展 信長とクアトロ・ラガッツィ 桃山の夢と幻 / 杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ

会期:2018/10/05~2018/11/04

MOA美術館[静岡県]

同展は、日本人が西洋文化に最初に触れた安土桃山から江戸初期(16世紀後半〜17世紀前半)の美術を紹介する「信長とクワトロ・ラガッツィ桃山の夢と幻」展と、天正少年遣欧使節団が見たであろうイタリアの寺院を撮った杉本博司の写真展「杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ」の2つの展覧会から成り立っている。

クワトロ・ラガッツィとは美術史家だった若桑みどりの同名の著書に因むもので、「4人の少年」の意味。伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルチノの4人からなる天正遣欧少年使節を指す(いまならジャニーズ事務所から売り出すところだ)。つまり両展は、日本人で初めてヨーロッパ世界を見たこの少年使節を軸に、前半は南蛮文化を採り入れた織田信長に因んだ茶道具や初期洋風画を展示し、後半はイタリアの古刹を撮るうちにこの少年使節に惹かれていったという杉本作品を紹介するもの。見ようによっては信長と杉本を対比的に並立させた大胆な企画といえなくもない。

辛気くさい茶道具や掛軸は飛ばして、同館コレクションの初期洋風画《洋人奏楽図屛風》や、絢爛豪華な《花鳥蒔絵螺鈿聖龕》など和洋混淆の逸品は実に興味深い。階下は杉本博司の作品で、昨年ニューヨークで開かれた「天国の門」展を再構成したもの。ローマのパンテオン、ピサの斜塔、フィレンツェの大聖堂、カプラローラのヴィラ・ファルネーゼの螺旋階段など、天正時代の少年たちも見たであろうイタリア諸都市の建築をモノクロで撮っている。白黒というより深いグレートーンの重量感のあるプリントだ。圧巻はサン・ジョヴァンニ洗礼堂の門扉を飾る「天国の門」の10点。ルネサンスの幕開けを告げるギベルティ作のレリーフ彫刻を撮った10点の連作は、平面と立体、現実と虚構、時間と空間の狭間をとらえた「ジオラマ」シリーズを彷彿させるものがある。いやあMOAもすっかり杉本色に染まったなあ。

2018/10/12(村田真)

アジアにめざめたら アートが変わる、世界が変わる

会期:2018/10/10~2018/12/24

東京国立近代美術館[東京都]

「本展はアジアが激しく変動した1960年代から90年代を対象に、美術と社会の複雑な関係に焦点を当て、この時期に実験的な表現を打ち出した革新的なアーティストたちが、どのように社会変革の触媒としての役割を果たしたのかを考察します」とは主催者の「ごあいさつ」。ここでいうアジアとは日中韓に台湾、香港、東南アジア、インドまで含めた地域。世界から見ればアジアの一部にすぎないが、人口でいえばなんと世界の約半分を占めているのだ。でも展覧会を見た印象は、全人類の半分を代表しているというより、やはり一地方の表現というべきだった。なぜなら、その国の歴史や政治体制、社会背景を知らないと理解できないローカルな表現が多く、だれでもパッと見て楽しんだり理解できるような作品が少ないからだ。

したがって、ふだんは作者とタイトルくらいしか見ないキャプションも、ここでは国と制作年が不可欠の情報になってくる。あの国では何年ごろどんな体制でどんな事件が起こったかを、思い出しつつ見る必要があるからだ。これは美術表現が政治や社会と密接に結びついていて、自立していない状態ともいえる。もちろんそのようなテーマの下に作品を集めたのだから当前だが、そもそもそうしたテーマが浮かび上がったのは政治・社会との関連が強い表現が目立ったからに違いない。

展示を見ていて気になったのは、「1960-90年代」という年代的な幅があるのに、日本人の作品だけは、山下菊二らのルポルタージュ絵画からオノ・ヨーコやハイレッドセンターのハプニングまで、ほぼ60年代に集中していること。つまり日本の美術が社会変革とコミットしたのは60年代までで、万博後および学生運動の敗北後は、核の傘の下でのノーテンキなポストモダニズムをむさぼっていたというわけだ。その視点で見るとアジアの美術は「遅れている」ように映るかもしれないが、冷戦構造の崩壊した90年代に入って日本にも遅ればせながら、中村政人や小沢剛ら社会的意識の強いアーティストが登場してきたのだから、ひょっとしたら日本が周回遅れだったのかもしれない。まるでウサギとカメの競争だ。

2018/10/09(村田真)

マルセル・デュシャンと日本美術

会期:2018/10/02 ~2018/12/09

東京国立博物館[東京都]

東博で「デュシャン展」とは、シュールというかダダ的組み合わせというか。これは東博と、デュシャンのコレクションで知られるフィラデルフィア美術館との長年の交流から貸し出されることになったもの。とはいえ、さすがに日本の古美術専門の東博でそのまま「デュシャン展」をやるわけにもいかず、「と日本美術」を付け足して東博らしさを出したつもり……かな?

ところで、なぜいまデュシャンかというと、今年が没後50年だからだ。ということは、隣で没後50年展の開かれていた藤田嗣治と同時代人ってわけ(生年も1年違い)。なんか接点がありそうでなさそうな2人だ。展覧会はデュシャンの作品と日本美術を並置して両者の関連を説いていくのかと期待したが、残念ながら前半はデュシャン、後半が日本美術と分かれている。前半の「デュシャン 人と作品」は、フィラデルフィア美術館所蔵の初期から遺作までの代表作をひととおり並べたもの。もちろん遺作は動かせないので資料展示、通称「大ガラス」も東京ヴァージョンの出品だが、こんなに貸し出してフィラデルフィアは大丈夫だろうかと心配になる。順に見ていくと、最初は油絵で《階段を降りる裸体No.2》や《花嫁》もある。やがて「大ガラス」のための習作や資料の展示となり、《泉》《自転車の車輪》などレディメイドのオブジェに移行していくのだが、ここらでふと気がつく。これって美術館よりも博物館にふさわしいかも。美術館は基本的にオリジナルの芸術至上主義でニセモノは大敵だが、博物館は必ずしもオリジナルにこだわらず、コピーやレプリカや資料なども展示するからだ。

後半の「デュシャンの向こうに日本がみえる」では、日本の古美術を展示してデュシャンとの共通点を解説する。たとえば、1本の竹をテキトーにカットしただけの伝千利休による《竹一重切花入》は、職人がつくったものではない竹筒を花入に見立てる点でレディメイドに通じるとか、《平治物語絵巻》に見られる人物表現は《階段を降りる裸体No.2》にも似た異時同図法だとか、伝雪舟の《梅花寿老図》と橋本雅邦の《寿老》を並べて、日本美術はオリジナルに価値を見出さず、代々コピーを繰り返してきたと指摘していた。それはそれで間違いではないけれど、いまさらデュシャンと同じだと新発見したように喜ぶものでもないだろう。日本美術がまだモダナイズされていなかっただけで、デュシャンはモダンアートを否定した結果、図らずもプレモダンに近づいたというだけの話だ。もうひとつ私見ながら付け加えると、日本美術にはトンチの系譜が息づいている。利休もそうだし、仙厓も芦雪もそう。戦後では河原温をはじめ、高松次郎、赤瀬川原平、関根伸夫と、みんな発想がトンチやトリックではないか。むしろそこがデュシャンと通底しているように思えるのだ。

2018/10/08(村田真)

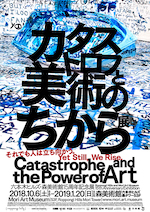

カタストロフと美術のちから展

会期:2018/10/06~2019/01/20

森美術館[東京都]

開館15周年記念に「カタストロフ」だという。開館記念展が「ハピネス」、10周年が「LOVE」だったから、ようやく地に足がついてきたというか、後がないことに気がついたというか笑。いずれにせよ9.11に始まり、3.11に象徴される自然災害や大事故にこと欠かない21世紀も18年が過ぎて、時宜を得た企画といえる。展示の前半は、アーティストはカタストロフをどのように表現してきたか、後半はカタストロフ後アーティストはどんな力になってきたかを、約40組のアーティストの作品で概観する。

まず最初に出会うのが、トーマス・ヒルシュホーンによるビルの崩壊現場。よく見ると瓦礫はすべてハリボテで、ビル内部の壁には「すべての創造は破壊から始まる」とのピカソの言葉が掲げられている。深刻さよりむしろ笑いと明るさを感じさせるインスタレーションだ。アメリカ同時多発テロの現場写真をジグソーパズル化したクリストフ・ドレーガーのシリーズも、不謹慎ながらニヤリとさせられる。これはテロ直後だったら許されなかったはずで、17年の時を経たからこそ制作も公開も可能になったのだろう。堀尾貞治は阪神大震災の被災地をイメージスケッチした数十枚もの連作を出しているが、こんな作品を描いていたとは知らなかった。カタストロフを目の当たりにして表現衝動が押さえきれなかった例として、これがいちばん印象に残ったなあ。

ほかに宮本隆司や米田知子の写真など、もはや忘れられかけている阪神大震災をモチーフにした作品があったが、やはり日本人作家に多いのは東日本大震災と原発事故を扱った作品だ。武田慎平、Chim↑Pom、畠山直哉、宮島達男らがそうだが、なかでも異色なのが平川恒太の黒い時計。108個の円形の壁掛け時計を黒く塗り込め、よく見るとそれぞれマスクをつけた作業員の顔が描かれていて、チクタク針の音が聞こえてくる。平川が出品するというので「黒い戦争画」かと思っていたら、こんなのもつくっていたんだ。そういえば原発事故に関連する作品はこれ以外にもいくつかあるけど、核爆弾をモチーフにした作品はもっとたくさんつくられているはずなのに、見かけなかったなあ。原発は事故が起きてしまったが、核は実験以外ではもう70年以上も爆発して(させて)いないので、脅威ではあってもまだカタストロフに至っていないからかもしれない。もし究極の「カタストロフ美術」があるとしたら、作者も死んでしまって作品もなにもないことでしょうね。

2018/10/05(村田真)

フェルメール展

会期:2018/10/05 ~2019/02/03

上野の森美術館[東京都]

大きな展覧会にはたいてい「生誕100年」とか「バロックの誕生」とか、それらしいサブタイトルがついてるものだが、この「フェルメール展」はサブタイトルなし、すなわちテーマなし。余計なゴタクは並べず、ただひたすらフェルメール作品を1点でも多く集めたという、むしろフェルメールを集めること自体がテーマと化したような展覧会なのだ。なにしろ現存作品35点中9点、つまり4分の1が来るのだから。これはフェルメールを1点も持たない国(西洋美術館には《聖プラクセディス》が寄託されているが、35点には含まれない)としてはほとんど奇跡といっていいだろう。ちなみに2000年に大阪で開かれた最初の「フェルメール展」には5点、2008年のときは7点来た。だいたい8年か10年ごとに大きな「フェルメール展」が開かれ、そのたびに2点ずつ増えていくので、このまま続けば2134年にはめでたく全35点が日本で一挙公開されるはず。116年後……。それまで待てないので、内覧会に行ってきた。上野の森美術館は狭くて混雑が予想されるため、日時指定入場制を採用、休館日はほとんどなく、夜もだいたい8時半まで開館、料金も一般2,500円とお高く設定。欧米か!

会場はいつもとは逆に、まず2階に上って17世紀オランダ絵画を見てから1階に下り、スリットの入った天井から光が注ぐ通路を抜けて、いよいよフェルメールとご対面という構成。最初期の《マルタとマリアの家のキリスト》から、《ワイングラス》《リュートを調弦する女》《真珠の首飾りの女》《手紙を書く女》《赤い帽子の娘》《手紙を書く婦人と召使い》の順で並び、《牛乳を注ぐ女》で終わる。この《牛乳を注ぐ女》は制作年代としてはおそらく《ワイングラス》の前後だが、今回いちばんの目玉ということでトリを務めた次第。ちなみにカタログには《取り持ち女》と《恋文》も紹介されているが、前者は来年1/9から、後者は大阪会場のみの展示となる(大阪では計6点に減る)。付け加えると、《赤い帽子の娘》は12/20までの展示なので、9点同時に見ることはできないし、年末年始は7点しか見られない。これらのうち《取り持ち女》《ワイングラス》《赤い帽子の娘》の3点は日本初公開。とくに《取り持ち女》と《ワイングラス》は前期フェルメールの佳作だ。

フェルメールの作品に関してはあふれるほど紹介されているので、せっかくだからそれ以外の同時代の画家について書いておこう。まず、フランス・ハルス。かつてはレンブラント、フェルメールと並ぶオランダの3巨匠の1人だったが、いつのまにか水をあけられ、いまやフェルメールの前座になってしまった。出品作は夫婦の対の肖像画で、ハルス特有の奔放な筆致はここでは控えめながら、黒とグレーの諧調が美しい。レンブラント周辺の画家による《洗礼者ヨハネの斬首》とヤン・デ・ブライの《ユーディトとホロフェルネス》は、どちらも斬首場面を描いたもので、オランダでは珍しい主題。その「首切り女」の名をもらった女性画家ユーディト・レイステルの《陽気な酒飲み》は、なぜかポップでキッチュでモダンに見える。レンブラント工房で修業したヘラルト・ダウは、親方とは似ても似つかない驚くような精緻な細密描写を見せる。ハブリエル・メツーの《手紙を書く男》と《手紙を読む女》は対作品で、フェルメールもしばしば描いたラブレターが主題だ。これらを見た後で1階に下りると、フェルメールがいかに異次元の仕事をしていたかがわかるはず。

2018/10/04(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)