artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

映画「世界で一番ゴッホを描いた男」

会期:2018/10/20~上映中

新宿シネマカリテほか[東京都]

ゴッホやミレーらの有名絵画を印刷ではなく、手描きで再現した複製名画。日本ではあまり見かけなくなったが、パリやアムステルダムなど大きな美術館のある街ではしばしば土産物屋などで売っている。その複製画制作で世界の約6割のシェアを占めるのが、中国・深圳市の郊外にある大芬(ダーフェン)村だ。ここはかつて300人ほどの小村だったが、深圳市が経済特区に指定されると、香港に集中していた複製画工房が次々と物価の安い大芬村に移動。現在では画工だけで1万人を超え、年間数百万点もの油絵が輸出され、売り上げは6,500万ドルを超えるという(2015)。

この「大芬油画村」で20年間ゴッホを描き続けてきたのが、主人公の趙小勇(チャオ・シャオヨン)だ。彼は狭い工房のなかで、家族やアシスタントと寝食をともにしながら毎日何十点ものゴッホを「生産」するうちに、次第に「本物」のゴッホを見たいという欲望が募り、とうとうアムステルダムのファン・ゴッホ美術館とパリ郊外にあるゴッホの墓を訪問する夢が実現。しかしそこで、自分の描いた複製画が高級画廊ではなく土産物屋で売られていたこと、卸値の8倍以上の値がつけられていたことに落胆するが、なにより衝撃を受けたのは「本物」のゴッホとの出会いだった。パンドラの箱を開けてしまった、というと大げさだが、帰国後彼は自分の絵を描き始める……。

芸術のアウラ、画家と職人、オリジナルとコピー、手描きと大量生産、模写と贋作の違い、東西の価値観の違い、著作権の問題など、この映画は実に多くの問いを突きつけてくる。それは複製画というものがきわめて価値の高い「芸術」と、価値がないばかりか犯罪ですらある「贋作」との境界線上に位置しているからであり、それを国家公認の下に大量生産するというギャップに由来するだろう。複製画制作は西洋の目から見ればキッチュに映るかもしれないが(その消費者の大半は西洋人だが)、中国政府からすれば「名画の民主化」に貢献するというという大義がつくらしい。

ところで、この映画が撮られる数年前に、W・W・Y・ウォングが大芬村について書いた『ゴッホ・オンデマンド』という本が出版された(日本語版は青土社から)。クリスチャン・ヤンコフスキーが画工を使って作品をつくった(というと聞こえが悪いので「コラボレーション」になっている)とか、人気名画だけでなく、ゲルハルト・リヒターや河原温の複製画を制作する画工も登場したとか(「SEPT.10 2001」と描かれた「日付絵画」が何点もある!)興味津々の内容だが、その表紙を飾るのがゴッホの複製画を掲げた趙小勇であり、その写真を撮ったのがこの映画を監督した余海波(ユイ・ハイボー)なのだ。

2018/11/10(村田真)

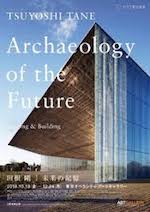

田根剛 未来の記憶

会期:2018/10/19~2018/12/24

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

田根剛という建築家の名前を知っている人は少ないだろう。ぼくも2年前の「ポンピドゥーセンター展」の会場構成で初めて知ったばかり。代表作はエストニア国立博物館というから、おいそれと見に行くわけにもいかない。こういう場合、やはり建築展というのは便利だ。タイトルは「未来の記憶」という逆説的なものだが、これは「場所の記憶を掘り起こすことで建築は生まれる」という彼の信念を表している。英語だと「Archaeology of the Future(未来の考古学)」だが、後ろに「Digging & Building」がつく。こっちのほうが伝わりやすい。田根によれば掘り起こすのは「場所の記憶」だが、そもそも建築を建てようとすれば地面を掘らなければならないし、また、建築を空高く建てるだけでなく、大地を掘って建築を埋めることも考えるべきだろう。つまり男性原理(build)に従うだけでなく、女性原理(dig)を採り込もうということではないか。

会場に入ると、材木やレンガ片など廃材が積み上げられている。ちょっと“もの派”っぽいが、ここでは材質の記憶を強調しているのだろうか。次の大空間は床や壁に何千という画像がびっしりと貼られているのだが、デタラメに並んでいるのではなく、「IMPACT(衝撃はもっとも強い記憶である)」「TRACE(記憶は発掘される)」「COMPLEXITY(複雑性に記憶はない)」「SYMBOL(象徴は記憶の原点である)」といったテーマごとに分類されている。いわば「記憶の博物館」、あるいは「イメージの宇宙誌」。

建築の紹介が始まるのは後半になってから。エストニア国立博物館、新国立競技場、弘前市芸術文化施設、10 kyotoなど、7つの建築プロジェクトの模型や資料が並んでいる。デビュー作にして代表作のエストニア国立博物館は、旧ソ連の軍用滑走路を延長してその下に施設を埋めた構造で、細長く平べったい。もちろんこれは場所の記憶を掘り起こすことで導き出した建築だが、正確にいえばこの設計を通して「場所の記憶を掘り起こす」というコンセプトが固まってきたという。個人的に好きなのは新国立競技場案。これは古墳をイメージしたプランで、植物の生えた楕円形の小高い丘の地下に競技場を埋め込んだもの。地下から過去がせり出してきたというか、未来に過去をぶち込んだというか。マケットを見ると、はっきりいって都市の真んなかに現れた巨大な女陰といった様相なのだ。これはすばらしいプランだが、落ちるはずだ。

2018/11/03(村田真)

天文学と印刷

会期:2018/10/20~2019/01/20

印刷博物館[東京都]

ポスターを見て、40年ほど前に工作舎が出した奇書『全宇宙誌』を思い出した。漆黒の宇宙を背景に古今の図像を散りばめ、中央に「全宇宙誌」と縦書きされた杉浦康平デザインの表紙は、同展ポスターとほとんど同じ。ちなみに同書は本文も黒地に白抜きで文章中にまで星や図像が紛れ込み、読みづらいったらありゃしない。そこがいいんだけどね。ま、とにかくそんなわけで見に行った次第。

コペルニクスを原典とする15世紀の『アルマゲスト概要』から、16世紀の『時禱書』、デューラーの天球図、ヴェサリウス『人体の構造について』、17世紀のティコ・ブラーエ『新天文学の器具』、ケプラー『宇宙の神秘』まで、近世の天文学書が並んでいる。あれ? これって9月に上野の森美術館で開かれた「書物が変えた世界」とずいぶん被ってね? だが、たしかに『アルマゲスト概要』など何冊かは金沢工大から借りた古書だが、こちらは理系稀覯書の紹介より、これらの書物が学者と印刷者の共同出版であることから、天文学の発展に果たした印刷者の役割を再認識しようというのが趣旨だ。もうひとつ、同展では「日本における天文学と印刷」と題して、江戸時代の司馬江漢による『和蘭天説』や渋川春海による『天文分野之図』といった日本の天文学書も展示している。まあこれは蛇足だな。展示空間も暗く、マニエリスムの香りが漂ういい展示だった。

2018/11/03(村田真)

改組 新 第5回 日展

会期:2018/11/02~2018/11/25

国立新美術館 [東京都]

タイトルの「日展」にたどり着くまでに「改組」「新」「第5回」と障害物が邪魔をする。あるいは勲章のつもりか。改めてチラシを見直したら、赤地にでかく白抜きで「日展」とあり、その下に「111」「since 1907」とあった。1907年に始まり111回目という意味だ。いっそアニュアル展として「日展2018」とかにしたほうが「ナウ」くね?

いつものように日本画から見る。まず驚いたのは、フルーツやプリンから流れる汁で泳ぐスクール水着の子供たちを描いた三浦弘の《ハッピーモーメント》と、プールで泳ぐ女性たちと揺らめく水面をとらえた井上律子の《READY TO GO》。2点は似ているわけではないけれど、どちらも色が明るくポップで、どちらも幸田千衣の「泳ぐ人」を思い出したのだ。この主題、この色彩、このスタイル、ぜひ「洋画」に転向してほしい。というか、早く「日展」から足を洗ってインディペンデントで活躍してほしい。田島奈須美の《月の妖精「ナンナ」》も色鮮やかでポップでマンガチックで、とても日本画とは思えない。というか、日本画である必然性が感じられない。早く「洋画」に転向してほしい。

変わったところでは、池田亮太の《空き地》はほとんど真っ黒。よくよく観察すると家のかたちが現れ、民家に囲まれた空き地らしきものが見えてくるが、パッと見真っ黒。よくこんなの出したなあ、というか、よくこれで入選したなあ、日展も変わったもんだと感心する。最後に、伊砂正幸の《green day》。画面を4×5に20分割し、各小画面に緑を基調に魚や鳥やドアノブや人間の足などを描いている。これもよく入選したなあ。はっきりいって、洋画部門にこんな冒険作は1点もなかった。果たして「洋画」が立ち腐れているのか、それとも「日本画」が解体し始めているのか。

2018/11/02(村田真)

SOME Planning by THINKS ARTISTS

会期:2018/10/13~2018/11/04

アートラボはしもと[神奈川県]

八王子から相模原にかけての地域には多摩美、造形、女子美など美大が点在する。郊外なので工場跡や空き倉庫も多く、家賃も安いため、卒業後もこの地に留まり共同でスタジオを借りて制作を続けるアーティストが少なくない。そうしたスタジオ24軒が同時期に創作の場を公開する「SUPER OPEN STUDIO 2018」が開かれている。その中心的展示がこの「SOME Planning by THINKS ARTISTS」だ。さっそく文句をいうが、なぜアルファベットを使うのだろう? 外国人だけに見てほしいならそれでもいいが、大半は日本人のはず。日本人の脳ではアルファベットだとパッと見わかりづらいし、なにより目立たないので損だと思う。ダサいかもしれないが、カタカナか日本語表記に改めるべきだ。

ともあれ、その拠点となるアートラボはしもとではダイジェスト版ではないけれど、全館を使って各展示室ごとにテーマを設け、計33人の選抜アーティストの作品を紹介している。展示室でおもしろかったのは「169.8cm」をテーマにしたC室。久野真明の《「169.8cm」のための看板》は、木枠を継ぎ足した上にキャンバスを載せて看板をつくり、鏡文字で「169.8cm」と書いている。おそらく作者の身長とおぼしき高さのこの看板、作者の自画像と見ることもできる。久村卓の《展示のためのベンチ》は幅と色の異なる木材を座面に用いたシンプルなベンチ。タイトルの「展示のための」とは、これが展示作品であると同時に、展示するために使ったベンチとも、展示を見るためのベンチとも、逆に座ったら壊れるので見るだけのベンチとも読め、きわめて曖昧な存在になっている。今井貴広の《ほころびと永遠》と《呼気を巡る》は、この展示室に使われているアルミサッシを延長させたり、壁のひびに同調するような細工をしている。空間にツッコミを入れてる感じだ。

個々の作品では、パウロ・モンテイロの小さな金属の固まりを床に置いた作品や、大野晶の粘土による板状のミニマルな作品はいまの時代、なんとなく懐かしさを覚える。小林丈人はひらがなをモチーフに絵を描いているが、木材を立体的に組み立ててキャンバスを被せ、その上にひらがなを描いた小品が新鮮だ。最後の部屋は宮本穂曇と箕輪亜希子の2人だが、宮本の絵はオーソドックスながら、いやオーソドックスゆえもっとも魅力あるペインティングになっていた。一方、箕輪は天井から床に2本の角材を10脚ほど立て、その間に高さが異なるようにベニヤ板を張って文章を書いている。文章の内容はともかく、2本の角材とベニヤ板の組み合わせがギロチンのように見えて仕方なかった。意図したのだろうか。

これが屋内の展示で、屋外ではまた別企画の「野分、崇高、相模原」という野外展が開かれている(といってもここには2点だけで、ほか数カ所のスタジオでも開催)。ひとつは草むらにゴロンと置かれた小田原のどかによる子供の首像。長崎で被爆した天使の首を石膏で模造した「記念碑」だそうだ。一般に記念碑は土地に根づいた「不動産美術」だが、これは移動可能な「動産美術」としての記念碑。もうひとつはキャンバス画と割れた絵皿をなかば土中に埋めた水上愛美の作品(もう1点あったようだが見逃した)。なにか災害の後のようにも見えるし、数百年後に発掘された遺物のようでもある。前者が「不動産美術の動産化」であるとすれば、後者は「動産美術の不動産化」といえないこともない。

ところでこのアートラボはしもと、初めて訪れたが、2階建てで観客席のついたレクチャールームはあるわ、バス・トイレ完備のゲストルームはあるわ、いったいなんの建物だったんだ? 聞いてみたら、隣にそびえるタワーマンションのモデルルームを兼ねた事務棟だったらしい。作品の展示場所としてはけっこう広いし、生活感もあるのでアーティストにとってはチャレンジングな空間だ。でも隣接する広大な商業施設アリオ橋本に比べればざっくり100分の1程度だし、だいたい「アートラボ」としていつまで借りられるのかちょっと心配ではある。

2018/10/29(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)