artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

岡本光博 UFO

会期:2018/10/05~2018/11/03

eitoeiko[東京都]

ギャラリーに入ると、いきなり直径160センチほどのUFOが回転しているのに出くわす。といってもいわゆる「空飛ぶ円盤」ではなく、どんぶり型の「日清焼そばU.F.O.」のパッケージを10倍くらい拡大したものだ(ただし文字を反転させるなど多少変えている)。UFOは光り輝きながら回転して飛ぶ、というのがわれわれの時代の常識だが、、近ごろのUFOは回転しないため、若者の一部はなんで回転しているのか理解できないそうだ。ほかに、中身を食べた後のカップに光を仕込んで回転させたもの、ひよこが乗ったUFO、日清食品からの手紙(抗議ではなく忠告)を円盤状の石に刻印した作品? など、イヤミたっぷりのステキな展覧会。

2018/10/26(村田真)

チームラボ ボーダレス

会期:2018/06/21から(終了日未定)

お台場パレットタウン[東京都]

いやーおったまげっす。なににおったまげたかって、まず広さ。お台場はヴィーナスフォートの奥の建物丸ごと1棟を会場にしている、というのは後でわかったことだが、そのうえ会場内は暗くて順路もマップもなく、あちこちに鏡が張り巡らされているため、迷路のようにどこまでも続いているように感じられる。行き当たりばったり歩いているうちに何度も同じ場所に出たりして、いったいどれくらい奥行きがあるのかつかみにくいのだ。

第2のおったまげは、そんなに広いのに広さを感じさせないほど多種多様な「出し物」が用意され、観客を飽きさせないこと。迷路をさまよいながら次々と新しい出し物に出くわすのだから、よくできていると感心せざるをえない。多種多様といっても大きく分けると2パターンあって、ひとつは動物や植物など自然をモチーフにしたCG映像のプロジェクション、もうひとつは「光の彫刻」や「ランプの森」など色の変化や明暗で表わした光の立体作品。どちらも手で触ると映像が変化したり、観客数によって色が変わったり、子供の描いた絵が作品に採り込まれたり、インタラクティブな仕掛けが施されている。

最初の動植物をモチーフにした映像を見ていてふと気がついた。これって日本画じゃん、花鳥風月の世界じゃん。動植物がなにか主張したり意味を持ったりするわけではなく、あくまで装飾として、平面として使われるだけなのだ。そういえば今春、加山又造の絵をCGで動かす「Re又造」展が開かれたとき、ぼくは「ちょっとやりすぎではないかと思ったが、よくも悪くもこれが展覧会の未来像なのだ」と書いた。その「展覧会の未来像」の延長上にこのデジタルアートミュージアムがあるのではないか。

そして第3のおったまげは、オープンから早4カ月も過ぎた平日の昼前に訪れたにもかかわらず、けっこう混んでいたこと。いやこれだけ楽しませてくれるんだから人が集まるのは当たり前でしょう。でも楽しませるといっても美術展のような知的刺激とは違い、どっちかといえばディズニーランドのように感覚を刺激する楽しさだ。その意味ではセンセーショナルな世界といえる。

2018/10/26(村田真)

生誕110年 東山魁夷展

会期:2018/10/24~2018/12/03

国立新美術館[東京都]

明治生まれの画家の場合、第2次大戦中なにをやっていたか気になる。明治41(1908)年生まれの東山魁夷は戦争中は30代、画家として歩み始めてまもない時期だが、年譜を見る限り戦地にも赴かず、戦争画も描かず(描かされず)、比較的平穏に制作を続けていたようだ。もちろん家が空襲で焼けたり、敗戦直前に招集されたり、また戦後相次いで肉親を亡くしたりという不慮の出来事はあったものの、本人はそれ以前も以後も変わらず風景画を描き続けるだけで、「戦争」に対してどう考えていたのかが見えてこない。戦後まもない時期の《残照》がその答えだと魁夷ファンはいうかもしれないが、そんな答えで納得しちゃうほどぼくは若くもないし。そもそも「日本画」を専攻したにもかかわらず、なんでナチス・ドイツなんかに留学したんだろう? よくわからない。

作品を見ていて気づくのは、人がまったく描かれていないこと。自然の風景ならまだしも、田園風景にも都市風景にさえ出てこない。唯一垣間見えるのは「京洛四季スケッチ」30点のうち《壬生狂言》《宵山》《祇園まつり》の3点のみ。本画では1点もない。人間どころか動物も60歳を過ぎてようやく白馬が現れるくらいで、あとは《白い朝》に後ろ姿のキジバトが見られるだけ。白馬は何点かに描かれているが、これがまたヘタだから現実感に欠ける。なるほど人を描かないのはヘタだからかと納得。人の姿を描かせれば技量は一目瞭然だからね。だいたい日本画家でまともに動物を描けるのは竹内栖鳳くらいじゃないか。

では植物がうまいかというとそうでもない。《木霊》みたいに木を描かせても木に見えないし。でも森を描かせるとなんとかサマになり、山を描かせるとうまい。部分は苦手だけど全体は得意なのかと思ったら、都市風景を見ると《霧の町》や《静かな町》など建物の描写はヘタなのに(あ、《静かな町》の窓に小さな人影を発見!)、《窓》《石の窓》など壁の描き方はうまかったりする。要するに立体的な構築力に欠けるんじゃないかと思う。逆に画面構成は巧みで、この人はスーパーフラットマン、すなわち平面の国の住人だと思う。いっそ思い切って抽象画に転向したら、国民的画家ではなく国際的画家になっていたかもしれない。

終わりのほうに唐招提寺御影堂障壁画が公開されていた。館内に建築の一部を再現して障壁画をはめ込んだ大規模なインスタレーションだが、ひと目見て思い出したのは風呂屋のペンキ絵だ。いやお世辞ではなく、これを見ながら風呂に浸かったらさぞかし気持ちいいだろうなと思った。

2018/10/23(村田真)

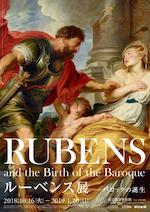

ルーベンス展─バロックの誕生

会期:2018/10/16~2019/01/20

国立西洋美術館[東京都]

ルーベンスはほかのどんな画家よりも才能に恵まれ、どんな画家よりも強力なパトロンに支えられ、どんな画家よりも多くの弟子を従え、どんな画家よりも多くの作品を残した。ヨーロッパの一流美術館を訪れると、必ずルーベンスの作品がある。いやあるのは当たり前で、何十点持っているかを競い合う。しかし、というか、だからというか、代表作を1点だけ挙げろといわれると困る。アントウェルペン聖母大聖堂の三連祭壇画は「フランダースの犬」で有名だが、この児童文学は日本でしか人気がないし、ルーヴル美術館の《マリー・ド・メディシスの生涯》は労作だが、24点の大連作なので「1点」には絞れない。レンブラントの《夜警》やベラスケスの《ラス・メニーナス》みたいな「これ1点!」というのがない。だからルーベンスというと、なんとなくふくよかな裸婦のイメージがあるだけで、明確な像を結べない。これほどの大画家なのに、いまいち人気がないのはそのためだろう。

今回はイタリアで画家修業した初期の作品を中心とした展示構成。ところどころ《ラオコーンの胸像》や《ベルヴェデーレのトルソ(石膏像)》など古代の彫刻が置かれ、ルーベンスがそれを参照したとおぼしきイタリア時代の作品と見比べることができる。2メートル3メートルを超す無駄にでかい作品も多いが、大作になればなるほど弟子の筆が入っている確率が高いので、かえってリヒテンシュタインが所蔵する《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》や、国立西洋美術館の《眠るふたりの子供》といったプライベートな小品のほうが、画家本人が描いたことが確実なため見るべき価値があると思う。昔は西洋美術館にはルーベンスの小品がたった2点しかないことに呆れたもんだが、最近はなかなか悪くない選択だったと思えるようになった(もう1点は《豊穣》)。同展には西洋美術館からさらにもう1点出ているが、これはルーベンス作として買ったものの、後にヨルダーンスに帰属と判定された《ソドムを去るロトとその家族》。

2018/10/15(村田真)

Artists in FAS 2018 入選アーティストによる成果発表展

会期:2018/10/06~2018/11/25

藤沢市アートスペース[神奈川県]

藤沢市アートスペースは美術館ではなく「美術振興施設」。したがって展示室もあるが、若手アーティストを招いて制作から発表まで行なえるレジデンスルームを備えているのが特色だ。今回は公募に入選したアーティスト3人(金沢寿美、熊野海、熊倉麻子)と特別賞受賞アーティスト(二ノ宮久里那)が、3カ月間ここで滞在・制作した成果として作品を展示している。

いちばん大きな部屋で見せているのが金沢の新聞のドローイング。大きな台の上に貼り合わせた新聞紙を載せ、鉛筆で黒く塗り込めていく。ところどころ見出しや画像を残しているので、暗黒の宇宙のなかにトランプ大統領や台風の被害が浮かび上がってくる。すでに何度か見た作品の延長だが、壮大なライフワークとなりつつある。熊野は多彩なイメージを重層的に組み合わせた巨大絵画を発表。二ノ宮はビル内の吹き抜け空間いっぱいに布による巨大オブジェを吊るした。アーティスト・イン・レジデンスの目的は、ふだんとは異なる環境で制作のモチベーションを高めるためとか、一定期間制作に集中するためとか、アーティスト同士の交流を図るためとかいろいろあるが、やはり自宅では不可能な超大作を生み出す場としてレジデンス施設は必要だ。とくに土地の狭い日本では(逆に、土地の狭い日本で超大作が必要かという議論もあるが)。

2018/10/12(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)