artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

原啓義「ちかくてとおいけもの」

会期:2017/11/01~2017/11/07

銀座ニコンサロン[東京都]

ネズミは太古の昔から人間の身近にいるのだが、よく見慣れているにもかかわらず、これほど嫌われている動物もほかにいないだろう。むろん、病原菌を媒介するという衛生上の問題はあるが、その嫌悪感の極端さは、それこそ集合記憶の産物としか思えないところがある。ネズミをテーマにした写真展や写真集というのも、あまり聞いたことがない。1970年生まれの原啓義は、主に猫の写真で個展を開催してきたのだが、2年くらい前からネズミを本格的に撮影するようになった。最初の頃は、ネズミを見つけることさえ難しかったが、そのうち勘所をつかんで、「向こうから寄ってくる」と思えるようになったのだという。本展にはそうやって撮影された銀座、渋谷、築地などの「都会のネズミ」の写真、50点近くが展示されていた。

展覧会を見ると、ネズミたちが意外なほどに魅力的で、愛らしいことに驚かされる。同時にこのような精度の高いスナップ的な動物写真は、アナログ時代にはほぼ不可能であったことに思い至る。高画素、高性能のデジタルカメラは、暗がりに潜むネズミたちを、恐るべきシャープなピントで瞬間的に捉えることができるからだ。とすれば、次に求められるのは、単純に生き物たちの姿がうまく写っているだけでなく、彼らの存在と人間社会との関係のあり方を、より深く、細やかに考察していくような「哲学的」な視点なのではないだろうか。むろん原の今回の展示にも、その萌芽のようなものは見出すことができた。ネズミたちは「人のそばに居ながら人と馴れることのない、まつろわぬけもの」である。この見方をさらに推し進めていくと、今回の展示ではあえて避けたというややネガティブな要素も含んだ、よりスケールの大きな「ネズミ写真」が形をとってきそうな気がする。

2017/11/06(月)(飯沢耕太郎)

新井卓/原美樹子「DAY TO DAY 日々の記録から学ぶ写真」

会期:2017/11/05~2017/11/18

東京綜合写真専門学校[神奈川県]

神奈川県横浜市港北区(日吉)の東京綜合写真専門学校は、来年度で創立60周年を迎える。写真評論家の重森弘淹が設立した同校の卒業生たちは、さまざまなジャンルで写真家として活動してきた。今回、「創立60周年プレ記念学生企画イベント」として開催された「DAY TO DAY 日々の記録から学ぶ写真」展に出品した原美樹子は1994年に、新井卓は2004年に同校写真芸術第二学科(夜間部)を卒業している。新井は2016年に第41回木村伊兵衛写真賞を、原は2017年に第42回木村伊兵衛写真賞を相次いで受賞した。今回の展覧会には、その彼らの代表作が並んでいた。

原の「Change」は6×6判のカメラを使ったカラー写真のスナップショット、新井の「毎日のダゲレオタイプ」と「明日の歴史」は古典技法のダゲレオタイプを使った作品と、その作風は正反対といえるくらいに隔たっている。だが、その見た目の違いを超えて、「日々の記録」を中心に据えた制作の姿勢は、意外なほどに似通っているという印象を受けた。それはもしかすると、東京綜合写真専門学校における写真教育のあり方に起因しているのかもしれない。まさに日々撮り続け、考え続けることで、写真を撮ることの意味を突き詰め、自分と現実世界との関係を再構築していくような姿勢が、同校の授業では積極的に求められてきたからだ。11月5日には学園祭にあわせて、新井と原をゲストにトークショー(司会=調文明)も開催された。現役の学生たちにとっても、いい刺激になったのではないだろうか。

2017/11/06(月)(飯沢耕太郎)

SPIELART「WHISPERING BODIES」

会期:2017/10/29~2017/11/11

ミュンヘン市立博物館[ドイツ]

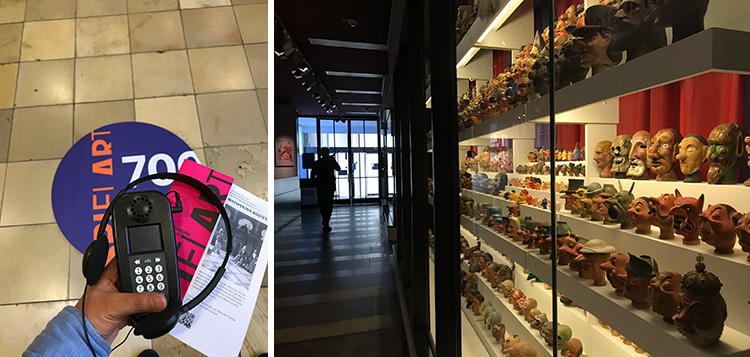

ミュンヘン中心部、多くの観光客が訪れるヴィクトアリエン市場のすぐそばにミュンヘン市立博物館はある。ドイツ語のキャプションしかないせいか観光ガイドでの扱いは小さいが、バリエーションに富んだ展示品は見応えがある。「WHISPERING BODIES」は同館を舞台とするオーディオガイドツアーだ。1995年以来、ミュンヘンで2年に1度開催されている舞台芸術祭SPIELARTのプログラムのひとつとして「上演」された。

撮影:山﨑健太

ツアーは3つのパートから構成される。まずはAlejandro Ahmedによる『CHOREOGRAPHIC ADHERENCE TO NON-OBLIVION』。「忘れないための振付け」とでも訳すべきだろうか。タイトルの通り、鑑賞者はさまざまな身ぶりを要求される。踊り手を象った人形と同じポーズを取り、胸像と向き合って自らの顔を撫で回し、棺桶と並んで横たわる。自分自身の身体への意識が展示品のモノとしての手触りを生々しく呼び起こし、遠い過去に触れる体験が自らのいなくなった未来への思考を触発する。

José Fernando Peixoto de Azevedoによる『CONTENT. MANIFEST.』は常設展「ミュンヘンの国家社会主義(National Socialism in Munich)」が舞台だ。「あなたが展示を見て歩くことで私は存在する」と語りかける声。ナチスの行為を生々しく伝える展示のところどころで写真を撮るよう指示される。それがもうひとつの展示になるのだと。後ろめたさを覚えながらシャッターを切る。だが展示を見終え外に出た私は「写真をすべて消してください」と指示される。手元に写真は残っていない。記憶を伝えるのはあくまで人間なのだ。

Suli Kurban による『What I See?』は人形劇の常設展を主な舞台とするオーディオ・スリラー。展示には無数の人形が並び、これを見るだけでもこの博物館を訪れる価値は十分にあるだろう。さて、想像してみてほしい。その人形たちが一斉に話しかけてくることを。言葉の意味がわからないのが一層怖い。だがそこにあるのは単純な恐怖ではない。過去からの声なき声を聞けという重圧と、その声を理解できないがゆえの罪の意識。それはほとんど畏れと言ってもいい感情だ。

私の身体は歴史の流れの只中にあるのだということをまざまざと突きつけられる体験だった。

撮影:山﨑健太

公式サイト:http://spielart.org/index.php?id=24&vid=297

2017/11/05(日)(山﨑健太)

未来美展「ナンニモ気にするな、バリバリにぶっちぎれ。」

会期:2017/11/03~2017/11/05

鹿児島県鹿児島市松原町1-2[鹿児島県]

美学校の「未来美術専門学校アート科」で教鞭をとる遠藤一郎による企画展。「カッパ師匠」に扮した遠藤が総合ディレクターを務め、同クラスの受講生、および遠藤が鹿児島でスカウトした若手アーティスト、さらにはセルフメイドの自宅とともに全国を行脚している村上慧をゲスト・アーティストとして招聘し、あわせて18名が参加した。平面や立体、映像、インスタレーションなど、さまざまな作品が3階建ての古い雑居ビルの随所に展示された。大半は発表履歴の浅いアーティストばかりだが、表現の強度は並のアーティスト以上に烈しい。

なかでも注目したのは、中村留津子と仲田恵利花、川路智博の3人。

中村留津子の《まえをみる》は市販の黄色いコンパネの表面をすべて濃紺一色で塗り、その2枚のコンパネを連結させた支持体の表面を削り出した絵画。地の黄色が細い線として見える仕掛けだ。人間と動植物が入り乱れた絵は細密描写をベースにしているので、おのずと視線は画面に吸い込まれてゆく。随所に隠されたエロティックなイメージを発見できるのも面白い。ところが、その一方、スピード感のある荒々しいスクラッチの痕跡が、まるで見る者を拒絶するかのように、視線を遠ざける。絵画の醍醐味のひとつに求心力と遠心力を同時に体感させるイリュージョンがあるとすれば、中村はそれを独自の方法によって成し遂げているのである。長い時間をかけて試行錯誤を繰り返してきたなかで、その方法を獲得したことに大きな意味がある。

仲田恵利花は2つの映像作品を発表した。《eye2017》は自らの眼球を接写した映像で、その表面には夕陽やトンネルのライトが映り込んでいる。詩的な叙情性に溢れた、非常に美しい映像作品だ。一方、《ファイト》は夕暮れ時の田園風景のなかでカメラを正面に見据えて屹立する仲田が颯爽と放尿するもの。カメラを凝視する溜めの時間と決行のタイミング、ヒグラシの鳴き声や夕焼けの光、そして最後に繰り出すガッツポーズの切れ味。すべてが完全に計算され尽くしたパフォーマンス映像で、文字どおり爽快な鋭気を実感できる。女性の身体性に基づきながら男性が独占する身体技法を奪い取るという点で言えば、この作品はまぎれもなくジェンダー・アートのひとつとして位置づけられるが、かつてこれほど完璧に女性の勝利を体現した作品がほかにあっただろうか。

そして川路智博は大小さまざまな5点の水彩画を発表した。それらに通底しているのは、社会批評性というより、むしろ剥き出しの悪意。ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》やフェルメールの《真珠の首飾りの少女》を明らかに模倣しているが、ヴィーナスと少女をいずれも豚のように描いているし、結婚式のブーケトスで新婦が背後に投げ飛ばしているのは男の生首である。しかし川路の絵画が面白いのは、底知れぬ悪意がどれだけ画面に表出していたとしても、あるいは、だからこそと言うべきか、逆説的に彼自身の絵画への愛が溢れ出ているように見えるからだ。画題が俗悪であればあるほど、水彩の淡い色調や丁寧な筆致が際立つと言ってもいい。その落差は、きわめて純粋な絵画愛を露悪的な身ぶりによって巧妙に隠蔽した高度なアイロニーに由来しているのか、あるいは愛を哲学的に探究することで、それと悪が表裏一体であることを解明した結果なのか、それともただ単に絵画の技術が未熟だからなのか、正確なところはわからない。だが純度の高い絵画愛が見る者の心を打つことだけは間違いない。

遠藤が盛んに口にしていたのは、受講生のなかから美術教育をアンインストールすることの難しさである。遠藤によれば、一度身についてしまった現代美術の作法、知識、規範が彼ら自身の表現を阻害する要因になっていることが多い。それらをいかにして相対化しながら自分自身を解放することができるのか。遠藤が心を砕いているのは、この点である。むろん、展示された作品を鑑賞するかぎり、すべての出品作家が自分自身の表現を十全に開陳できているとは言いがたい。方法を模索している途上にある者も少なくない。だが、この展覧会に立ちこめた濃厚な密度が美術大学の卒展などでは決して味わうことのできない性質のものであることは間違いない。

既成の美術教育が問題含みであることは否定できないし、それを批判することもたやすい。だが遠藤が優れているのは、それを展覧会というきわめて具体的な実践によって提示しているからだ。明治の近代化以来、日本社会に定着して久しい美術教育をアンラーニングすることの必要性。美術教育の当事者は、それが薩摩の地から発信されたことの意味をよくよく考えるべきではあるまいか。

左:中村留津子作品 右:川路智博作品

2017/11/04(土)(福住廉)

森村泰昌「下町物語プロジェクト」2017-2019

会期:2017/11/03~2017/11/25

旧駒ヶ林保育所[兵庫県]

神戸の新長田界隈は、市内を代表する下町エリアであり、1995年の阪神・淡路大震災で激甚な被災を被った地域として知られている。この新長田を舞台に開催されたアートイベント「下町芸術祭」の一環として行なわれたのが、美術家、森村泰昌の「下町物語プロジェクト」である。展示は3つの要素で構成されている。一つは新長田界隈の下町を取材し、6名の住人の表現物や収集物(なぞなぞの看板、動物の張り子彫刻など)の展示であり、もう一つは元保育園の備品で森村が作った即興彫刻《積木組》と、街の音、ピアノ演奏、演説などによるサウンドインスタレーション《下町組曲》、そして最後は元保育園の滑り台式非常階段で、森村はこれを「イサム・ノグチの《ブラック・スライド・マントラ》に匹敵する」と評価した。これらのなかで筆者がもっとも気に入ったのは、《下町組曲》のひとつで、森村が架空の政党党首になって下町の魅力を語る「贋作“下町新党”党首演説」である。元保育園の屋上にスピーカーと椅子を設置し、下町のパノラマを眺めながら森村のメッセージを聞くと、不思議と熱い気持ちが込み上げてきた。このプロジェクトは来るべき東京オリンピックの前年である2019年まで続く予定。次の開催地や日時は不明だが、コンプリートを目指したい。

中村雄二郎氏(理容中村店主・中村美術館)による、動物張り子彫刻の展示風景

中村雄二郎氏(理容中村店主・中村美術館)による、動物張り子彫刻の展示風景

2017/11/04(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)