artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

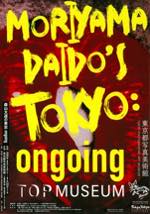

森山大道の東京 ongoing

会期:2020/06/02~2020/09/22

東京都写真美術館3階展示室[東京都]

80歳を超えて、なおも「路上の写真家」としての活動を継続している森山大道の、近作を中心とした東京のスナップショット群の展示である。イントロダクションとして、森山の代名詞というべき大伸ばしの《三沢の犬》(1971)が掲げられ、カンヴァスにシルクスクリーンで印刷された『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968)、『写真よさようなら』(写真評論社、1972)など1960〜70年代の写真が並ぶ。そのあとに続く『Pretty Woman』(Akio Nagasawa Publishing、2017)、『K』(月曜社、2017)、『東京ブギウギ』(SUPER LABO、2018)の3冊の写真集からピックアップされたモノクローム、カラーの写真150点あまりを壁一面にレイアウトしたのがメインの展示である。それらの写真から発するエネルギーの放射は、はまさに圧巻としかいいようがない。ほかに、1980年代の傑作「Tights」シリーズ(1987、2011にも再撮影)を、液晶モニターに投影して見せる小部屋もあった。

大阪の岩宮武二スタジオのアシスタントとして写真を撮り始めてから、「内外を問わずさまざまな都市の路上を歩きに歩き続けてきた。写真が表現であれ記録であれ何であれ、路上で歩く途上で出会った幾多の現象をとにかくほとんど直感のままに写し撮ってきた」と、森山は同展のカタログに寄せたテキスト「57年間のシンプルな日々」で書いている。だが、彼の写真を見ていると、単純な「直感」だけでは片づけることができない、ある特別なアンテナのようなものが備わっているとしか思えなくなってしまう。なぜ、まるで演出したとしか思えないような奇妙な出来事、どこからともなく姿をあらわす異形の人物、ありえない事物の組み合わせが、これほどの頻度で森山のカメラの前に出現してくるのか、そのあたりがどうしても納得できないのだ。

今回、写真を見ながら、森山がオブセッションのように繰り返し撮影している被写体があることに気づいた。「くちびる」と「ひかがみ」(膝の裏側)である。「くちびる」も「ひかがみ」も、意識(外)と無意識(内)とをつなぐ蝶番の役目を果たす身体の部位だ。森山は写真を通じて、見る者を謎めいた無意識の世界へと誘い込もうとしているのではないか──そんなことも考えた。

2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)

写真とファッション 90年代以降の関係性を探る

会期:2020/06/02~2020/07/19(会期延長)

東京都写真美術館2階展示室[東京都]

かつて、ファッション写真がある種の権威を帯びて流通していた時代があった。アーヴィング・ペン、リチャード・アヴェドン、ピーター・リンドバーグといった写真家によって撮影され、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』といった「ハイ・ファッション」誌に掲載された写真は、その時代の流行を左右するような力を発揮していたのだ。だが、1990年代以降になると、ファッションの震源地はハイ・ソサエティからストリートの若者たちに変わっていく。それに呼応してファッション写真のスタイルも、よりラフで日常的なものへと動いていった。

1980年代後半から、日本のファッション・シーンに深く関わってきた編集者の林央子が監修した本展では、90年代以降の写真とファッションのキーワードとして、「雑誌」「対話」「協働」「東京」「編集」「自由化」「ストリート」が挙げられている。これらのキーワードに沿うかたちで、「メゾン・マルタン・マルジェラ」のブランドイメージを作り上げたアンダース・エドストローム、ファッション誌『CUTiE』にカジュアルな日本人モデルのポートレートを発表して注目された髙橋恭司、90年代を代表するファッション・カルチャー誌『Purple』を創刊したエレン・フライスと現代美術家の前田征紀のコラボレーション、2014年に創設されたレーベル「PUGMENT」のファッションを身に纏った若者たちを、東京の路上で撮影したホンマタカシの写真がフィーチャーされていた。

東京都写真美術館がファッション写真を本格的に取り上げるのは、もしかすると本展が初めてかもしれない。期待して見に行ったのだが、1990年代のファッションそのものにスポットを当てるのではなく、むしろその余波を追う展示なので、観客にはやや拡散した、わかりにくい印象を与えたのではないだろうか。アンダース・エドストロームや髙橋恭司の仕事は、もう少しきちんと「写真」作品として展示してもよかったかもしれない。結局、90年代がファッション写真においてどんな時代だったのかということが、くっきりとしたイメージとしては立ち上がってこなかった。

2020/06/10(水)(飯沢耕太郎)

大槻香奈写真展「2020年 東京観光」

会期:2020/05/29~2020/06/07

神保町画廊[東京都]

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、多くの美術館、ギャラリーでの展示が休止、あるいは中止になっていた。だが、緊急事態宣言の解除を受けて、少しずつ再開するところも増えてきている。千代田区の神保町画廊は、東京では最も早く活動を開始したギャラリーのひとつである。そこで開催された大槻香奈の「2020年 東京観光」展は、この時期にふさわしい内容の展示だった。

1984年、京都府出身の大槻は絵画と写真の両方で作品を発表しているアーティストである。今回の個展は2019年に同じスペースで開催した「人形の住む家」の続編というべきシリーズで、前回にも登場した彼女の二人の妹たちをフィルムカメラで撮影している。撮影は3月中旬におこなわれ、関西から上京してきた妹たちはマスクをつけて、浅草、池袋、銀座を歩き回った。何気なく撮影されたスナップショットのようでいて、妹たちには「互いに隠しきれない緊張感」が漂っており、その周囲には「冷静さを装いながらも落ち着かない風景」が広がっている。この「2020年の東京観光写真」を、もう少し時間を経て見直せば、「コロナ時代」の空気感をよく伝える私的なドキュメントとしての意味も持つのではないだろうか。

A4判に引き伸ばされたプリントのほかに、チェキ(インスタント写真)のプリンターで出力した100枚の写真も並んでいた。ややチープな見かけだが、こちらのほうが「現在を過去化する」という写真の機能がうまく発揮されているように感じる。マスクをした少女のイラストのポストカードも販売されていた。写真とイラストを交互に見せるという展示構成も考えられそうだ。

2020/06/07(日)(飯沢耕太郎)

鈴木理策『知覚の感光板』

発行所:赤々舎

発行日:2020年4月13日

鈴木理策は2004年に写真集『Mont Sainte Victoire』(Nazraeli Press)を刊行している。ポール・セザンヌが描き続けた南仏のサント=ヴィクトワール山を撮影したシリーズだが、このときの撮影で8×10インチの大判カメラを使い始めたことも含めて、鈴木にとって大きな転機となるシリーズだった。本書はその続編というべき写真集で、セザンヌだけでなく、クロード・モネといった19世紀の画家たちが描いたフランス各地の風景を撮影した写真が集成されている。ただし、どの写真がどの画家のどの作品をもとにしているという情報の記載は、注意深く避けられている。そのことによって、読者が夾雑物なしに鈴木の写真行為の成果に向き合うことが可能になった。

鈴木が試みたのは、身体の外で進行する、カメラという「機械の知覚」のあり方を、風景を撮影することであらためて検証することだった。肉眼でものを見るときには、過去の記憶に侵食されており、また風景そのものが刻々と変化していくので、知覚の純粋さを保つのはむずかしくなる。だが、まさに「知覚の感光板」というべき大判カメラを使えば、「純粋にものを見る」ことが可能となる。そこに、撮影者の思惑を超えた世界のあり方が出現してくるということだ。

その鈴木の意図は、本書でよく実現しているのではないだろうか。光や風といった「揺らぎ」が多くの写真に取り入れられており、ブレやボケなどをそのまま写し込んだ作品もかなりある。目の前の風景に対峙しつつ、どんな写真ができ上がってくるのかという期待を抱きながらシャッターを切っていくことの歓びが、伝わってくる作品が多かった。須山悠里による、瀟洒な装丁・デザインも素晴らしい出来栄えだ。

関連レビュー

鈴木理策「知覚の感光板」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2020/05/21(木)(飯沢耕太郎)

石井正則『13(サーティーン) ハンセン病療養所からの言葉』

発行所:トランスビュー

発行日:2020年3月30日

石井正則は俳優として活動しながら写真撮影を続けてきた。その写真愛、カメラ愛の深さが、趣味の域を遥かに超えていることは、日付を写し込む機能がついた「3000円以下で買った中古のフィルムカメラ」を解説、作例付きで紹介した彼の著書、『駄カメラ大百科』(徳間書店、2018)を見ればよくわかる。

本書は、その石井がここ数年撮り続けてきた、全国に13ある国立ハンセン病療養所の写真と、ハンセン病患者たちの詩とを一冊におさめた写真文集である。35ミリ判のカメラだけでなく、8×10インチの大判カメラも使用した写真のクオリティはとても高く、一枚一枚が丁寧に撮影されている。とはいえ、写真の空気感はけっして堅苦しいものではなく、石井自身がスタッフや患者たちと写っている写真、花のクローズアップの写真など、柔らかに包み込むような雰囲気のものが多い。「フィルムに残る『場の記憶』と、入所者のみなさまの力強い『詩』で、改めてハンセン病に関する理解、さらには他の様々な問題への関心を深めていただけたら、と願っています」という制作意図が、しっかりと伝わる造りになっていた。

写真と詩とが交互に掲載されたレイアウトもよく考えられている。少し気になったのは、日付入りのコンパクトカメラで撮影された写真と8×10インチの大判カメラの「作品」、さらにカラー写真とモノクローム写真との取り合わせが、ややバラバラに見えてしまうことだ。写真の選択と配置に、もう少し統一感があったほうがよかったかもしれない。残念なことに、写真集の刊行にあわせて、2020年2月〜5月に東京都東村山市の国立ハンセン病資料館で開催予定だった写真展「13(サーティーン)〜ハンセン病療養所の現在を撮る〜」は中止になってしまった。ぜひ、日程を再調整して開催してほしい。

2020/05/17(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)