artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

操上和美『April』

発行所:スイッチ・パブリッシング

発行日:2020年4月10日

ロバート・フランクは2019年9月9日に94歳で亡くなった。1959年に刊行された『アメリカ人』(The Americans)をはじめとする彼の写真の仕事は、プライヴェートな眼差しを強調する現代写真の起点となるものであり、多くの写真家たちに強い影響を及ぼした。操上和美もそのひとりで、1960年代初めに東京綜合写真専門学校在学中に彼の『アメリカ人』を見て衝撃を受ける。以来、「どれだけじっくり見ても、奥が深くて飽きない」写真集として大事にしてきたという。その操上は、1992年6月に雑誌の仕事で、はじめてニューヨークでフランクを撮影した。そのときに、カナダのノヴァ・スコシアの仕事場にも足を運んだ。さらに1994年4月には、操上の故郷である北海道・富良野への旅にフランクが同行し、数日間をともに過ごした。その3回の撮影の時の写真を、再編集してまとめたのが本書『April』である。

操上はニューヨークやノヴァ・スコシアで、フランクのことを日本語で「お父さん」と呼ぶようになったという。ちょうど操上の父親と同世代であり、写真の先達でもあった彼のことを、親しみとリスペクトをこめてそう呼んだということだろう。普段は隅々まできっちりと組み上げられ、張りつめた緊張感さえ感じさせる写真を撮る操上には珍しく、どこか柔らかなトーンの、リラックスしたスナップ写真が多いのも、そんな二人の関係が作用しているのではないかと思う。知らず知らずのうちに、あの『アメリカ人』の、クライマックスをちょっとずらす写真の撮り方を取り入れているようでもある。とはいえ、写真集の帯に使われている、物陰から鋭い眼差しでこちらを見つめるフランクの顔のクローズアップのような、いかにも操上らしいフォルマリスティックな写真も含まれている。写真家が写真家を撮るという行為の面白さを、あらためて感じさせてくれた写真集だった。

なお、東京・六本木のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムで、出版に合わせた同名の展覧会が開催される予定だったが、コロナ禍で大幅に延期され、会期は2020年6月20日〜7月25日になった。

2020/06/22(月)(飯沢耕太郎)

New Zen Foto Book Series Launch Exhibition THREE CITIES Shanghai / Hong Kong / Tokyo

会期:2020/06/05~2020/06/27

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

東京・六本木のZen Foto Galleryでは、これまで展覧会を開催するごとに写真集も刊行してきた。内容・デザインともにクオリティの高いものが多いのだが、少部数のためどうしても価格は高くなってしまう。今回新たにスタートした写真集シリーズは、そのあたりに配慮したもので、20センチのスクエアサイズに大きさを統一し、4,500円(税込)という比較的安い値段におさえた。むろん、印刷や造本には以前と同じように気を配っており、より広がりのあるラインナップが期待できそうだ。

その「New Zen Foto Book Series」の第一弾として、須田一政の『現代東京図絵』、中田博之の『上海 四肢五体』、周生(Chow San)の『No Teacher But I Can Take Photos』の3冊が刊行され、東京、上海、香港の三都市をテーマとするお披露目の展覧会が開催された。須田の『東京現代図絵』は『アサヒカメラ』(1982年1月号〜83年3月号)に連載されたシリーズで、例によって東京のエアポケットのような光景を採集している。1999年から中国・上海に住む中田の『上海 四肢五体』は、2008年から撮り続けている勢いのあるストリート・スナップ写真である。1982年生まれの周生は、2010年頃から独学で写真を撮影し始め、肩の力が抜けた飄々とした撮影のスタイルを作りあげた。

三人の三都市の写真はまったくバラバラだが、こうして会場に展示され、写真集の形でまとめられると、それほど違和感なく目に飛び込んでくる。東アジアという風土的な共通性だけでなく、多層的、多面的な状況に分け入り、興味深いイメージをつかみ取ってくる「都市写真」の文法が、現代写真家たちに共有されていることのあらわれともいえるだろう。

2020/06/19(金)(飯沢耕太郎)

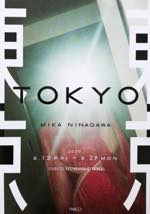

蜷川実花「東京 TOKYO / MIKA NINAGAWA」

会期:2020/06/12~2020/06/29

PARCO MUSEUM TOKYO[東京都]

リニューアルしたばかりで、コロナ禍によって休業していた渋谷PARCOも、非常事態宣言の解除を受けて再開した。その4FのPARCO MUSEUM TOKYOが、蜷川実花の「東京」展で再スタートしたのはとても肯ける選択だ。いま一番勢いのある写真家の作品で、沈滞している空気感を払拭したいという願いを込めてのことだろう。

その狙いは、うまくはまったと思う。蜷川も期待に応えて、撮り下ろしを含む力作を発表した。会場に掲げたテキストに、「いつか、東京にきっちり向き合って写真を撮らなくてはいけないとずっと思っていた」と書いているが、生まれ育った場所であるにもかかわらず、たしかにこれまで、正面からきちんと東京に対峙したシリーズはなかった。今回はほとんどの写真を「写ルンです」で撮影しているが、その彼女の眼差しや身体と一体化したカメラを使うことで、虚構と現実の境界線が曖昧な「半径2.3メートルの世界」がヴィヴィッドに浮かび上がってきている。

ただ、もう少し何とかできたのではないかという思いもないわけではない。このような、身近な人物や環境を無作為に取り込んでいくスタイルは、1990年代から蜷川の自家薬籠中のもので、それ自体に新鮮味はないからだ。東京オリンピックの延期、人影が消えたコロナの自粛期間、そしてふたたび日常化しつつある街と、めまぐるしく動いていく「東京」の意識と無意識の狭間をあぶり出すためには、撮影においても、展示においても、何かプラスアルファが必要になるのではないだろうか。なお、展覧会に合わせて、町口覚の編集・造本設計による同名の写真集も刊行された。写真に日付が添えてあることで、2018〜20年という、まさに「この時期」のリアリティが増している。

関連レビュー

蜷川実花「うつくしい日々」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年06月15日号)

蜷川実花「ファッション・エクスクルーシヴ」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

蜷川実花:Self-image|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年02月15日号)

2020/06/17(水)(飯沢耕太郎)

東京2020 コロナの春 写真家が切り取る緊急事態宣言下の日本

会期:2020/06/11~2020/06/28

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除を受け、ようやく休止していたギャラリー、美術館の展示も再開に向かいつつある。そんななかで、いち早く東京・目黒のコミュニケーションギャラリーふげん社で、写真家たちの作品とメッセージで「コロナの春」をふり返る企画展が開催された。参加者は、Area Park、大西みつぐ、オカダキサラ、蔵真墨、GOTO AKI、小林紀晴、佐藤信太郎、John Sypal、田口るり子、土田ヒロミ、田凱、中藤毅彦、新納翔、橋本とし子、普後均、藤岡亜弥、港千尋、元田敬三、山口聡一郎、Ryu Ikaの20名である。

同展は土田ヒロミを呼びかけ人として急遽決まった企画だが、非日常的な状況下で、写真家たちがどんなふうに行動したのかがとても興味深い。その対応は、外向きと内向きのどちらかに分かれているように見えた。街に出て、誰もいない街頭にカメラを向けたり、マスクの人物を写したりした写真はもちろんある。だが、逆に身の周りの情景や、家族、自分自身に意識を集中した写真がかなり多かったのはやや意外だった。大西みつぐは、自分の手とその影を撮影した写真に「個に徹することで、ひたすらその存在意義を絶えず自身に突きつける」とコメントを寄せている。田口るり子は自分の髪を切るセルフポートレート、小林紀晴はベランダに張ったテントからの眺めの写真を出品した。普後圴は餃子とソーメン、蔵真墨はソラマメと、身近なものを被写体としている。土田ヒロミは1979年に上野公園で撮影した「砂を数える」シリーズを、定点観測で再撮影した。このような自己確認の写真を梃子にして、新たな写真の方向性が見えてくることを期待したい。

「コロナの春」が写真の世界にどんな影響を及ぼしていくのかは、むろんまだわからない。だが、けっしてネガティヴなことだけではないはずだ。それぞれの写真家たちにとって、立ち止まり、息を継ぎ、さらに前に進むための、とてもいい機会となったのではないだろうか。

2020/06/13(土)(飯沢耕太郎)

中里和人写真展「光ノ漂着」

会期:2020/06/08~2020/06/27

巷房ギャラリー[東京都]

日本は海に囲まれた島国なので、日本海流、対馬海流、千島海流、リマン海流などが自然・社会・文化に大きな影響を与え続けてきた。中里和人は、このところ、そのことを写真で検証しようとする作品を制作・発表している。今回の「光ノ漂着」は、2018年に同じ会場で展示し、蒼穹舎から写真集を刊行した「Night in Earth」の続編にあたるシリーズで、海流に乗って日本各地の海岸に打ち上げられたさまざまな漂着物を題材にしている。

漂着物を撮影したり、それらを使ってオブジェ作品を作ったりすることは、それほど珍しくはない。だが中里は、おそらくこれまで誰も思いつかなかった方法で作品を制作した。海辺で拾い集めた漂流物を、古い幻燈機の中に入れ、近くの岸壁、土壁などに投影する。その画像をデジタルカメラで撮影するのである。つまりプリントに写っているのは、反射光によって浮かび上がるおぼろげな物体の像と、スクリーン代わりの壁のテクスチャーとの合体像ということになる。その幻影と現実のあいだに宙吊りになったイメージのたたずまいは、じつに魅力的で、まさに「モノとヒカリの窯変」としかいいようがない。会場には、実際に拾い集めた漂流物そのものも展示してあったが、その思いがけない変容には、写真家の思惑を超えた奇跡が呼び込まれているように感じる。

今回の展示は、北海道から沖縄まで50カ所あまりで撮影したという労作だが、この「海流シリーズ」はまだこの先もしばらく続きそうだ。次作も期待できるのではないだろうか。

関連レビュー

中里和人「Night in Earth」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

中里和人「惑星 Night in Earth 」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

中里和人『lux WATER TUNNEL LAND TUNNEL』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年11月15日号)

中里和人「光ノ気圏」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年03月15日号)

2020/06/12(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)