artscapeレビュー

2018年11月01日号のレビュー/プレビュー

ふせなおき「名前のない写真」

会期:2018/10/20~2018/11/02

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

ふせなおきの展覧会の初日にギャラリーに顔を出したら、まだ展示作業中だった。どうやら当初のプランを変更したようで、壁全体を200枚ほどの写真で埋め尽くすつもりのようだ。その様子を見ながら思い出したのは、中平卓馬が1971年のパリ青年ビエンナーレに出品した「サーキュレーションー日付・場所・行為」のことである。その日に撮影した写真をすぐ現像、プリントし、壁面にどんどん貼り付けていくというパフォーマンス的な展示で、中平の写真は定められたスペースをはみ出して床にまで増殖し、事務局からクレームがついて撤去せざるを得なくなった。ふせの作品はここ10年ほどのあいだに撮影されたスナップショットの集積なので、むろん写真のあり方は違う。だが、写真家の生に寄り添うようにして撮影された写真群を、無作為に抽出して壁に貼っていくということにおいては共通性がある。近頃、中平やその同時代の写真家たちのような、アナーキーな、荒々しい展示風景を見ることが少なくなったので、その雑然とした佇まいがむしろ新鮮に思えた。

今回の展示では、カラーとモノクロの写真が混じり合っているのだが、そのなかでモノクロコピーの写真がまとめて貼られているパートが妙に気になった。聞けば、ふせは2016年に心臓発作で生死の境をさまよったことがあるのだという。モノクロの写真は、その後まだ心身ともに回復していなかった時期に、「意味なく」電車に乗って、行き過ぎる風景にシャッターを切り続けた時のものだという。全体に彼岸の気配とでもいうべき奇妙な浮遊感が漂っているのは、そのためなのかと合点がいった。その前後に撮影された、猥雑な「生の世界」の写真群も悪くないが、この「死の世界」のパートをもっと拡大していくと、面白いシリーズになるのではないだろうか。ふせは、2006年頃から写真を本格的に撮影し始めて10年余りが経過し、写真家としてもう一段階飛躍していく時期を迎えつつある。より破天荒な世界に踏み込んでいってほしい。

2018/10/20(土)(飯沢耕太郎)

福永一夫「“ARTIST:1989-2018” 美術家 森村泰昌の舞台裏」

会期:2018/09/29~2018/10/21

B GALLERY[東京都]

福永一夫は京都市立芸術大学在学中の1980年に、同大学教授のアーネスト・サトウが指導する映像教室の講義を受けるようになった。そこで非常勤講師をしていた森村泰昌と出会い、同大学大学院を卒業後、商業写真家の助手を経て独立してから、そのセルフポートレート作品の制作に深く関わるようになる。いわば福永と森村は、写真作品の根幹となる画面構成のあり方について、アーネスト・サトウの教えを共有しており、そのことが互いに信頼感を持つことにつながっていったことは間違いない。

福永は、森村のセルフポートレート作品を最後の一押しで完成させる役目を持つ一方で、その舞台裏の光景を小型カメラでスナップし続けてきた。今回の展示は、2012年の「芸術家Mの舞台裏:福永一夫が撮った“森村泰昌”」展の続編にあたるもので、「なにものかへのレクイエム」シリーズを中心とした前回よりも、年代的にも内容的にも、より幅の広い作品を出品している。それらは単なる「舞台裏」の記録という以上に、福永のシャッターチャンスや画面構成に対する美意識の発露というべきものであり、彼の写真家としての力量が十分に発揮されていた。同時にそれらが、30年以上にわたって他者に変身するという特異なパフォーマンスに心身ともに没入してきた森村を、思いがけない角度から照らし出す、貴重な「ドキュメント」としての意味を持っていることはいうまでもない。

本展の最終日である10月21日に開催された福永、森村、そして筆者によるトークは、まさに以心伝心というべきアーティストと写真家との関係のあり方が、生々しい裏話も含めて披露され、非常に興味深いものとなった。なお、展覧会に合わせて、ビームスから同名の写真集が刊行されている。

2018/10/21(日)(飯沢耕太郎)

THE FLOW OF TIME

会期:2018/10/20~2018/10/27

polygon青山[東京都]

アートとテクノロジーの融合というと、なんだか使い古された陳腐な表現になるが、しかし本展を一言で言い表わすのなら、それに尽きた。しかも非常に高いレベルでのアートとテクノロジーの融合である。本展はセイコーウオッチのブランド「グランドセイコー」が、2018年4月に「ミラノデザインウィーク」(「ミラノサローネ国際家具見本市」にともない、ミラノ市内で開催されるデザインの祭典)に初出展した際のインスタレーションで、このたび、東京展としてお披露目された。題材となったのは、グランドセイコーのなかでも機械式時計とクオーツ式時計の良いところを取り入れた、独自機構「スプリングドライブ」を搭載した腕時計である。その特徴である滑らかな秒針の動きや、動力源であるぜんまいが回ることによって微弱な電気を発することなどを咀嚼し、気鋭のクリエイターたちが「時の流れ」を空間に表現した。

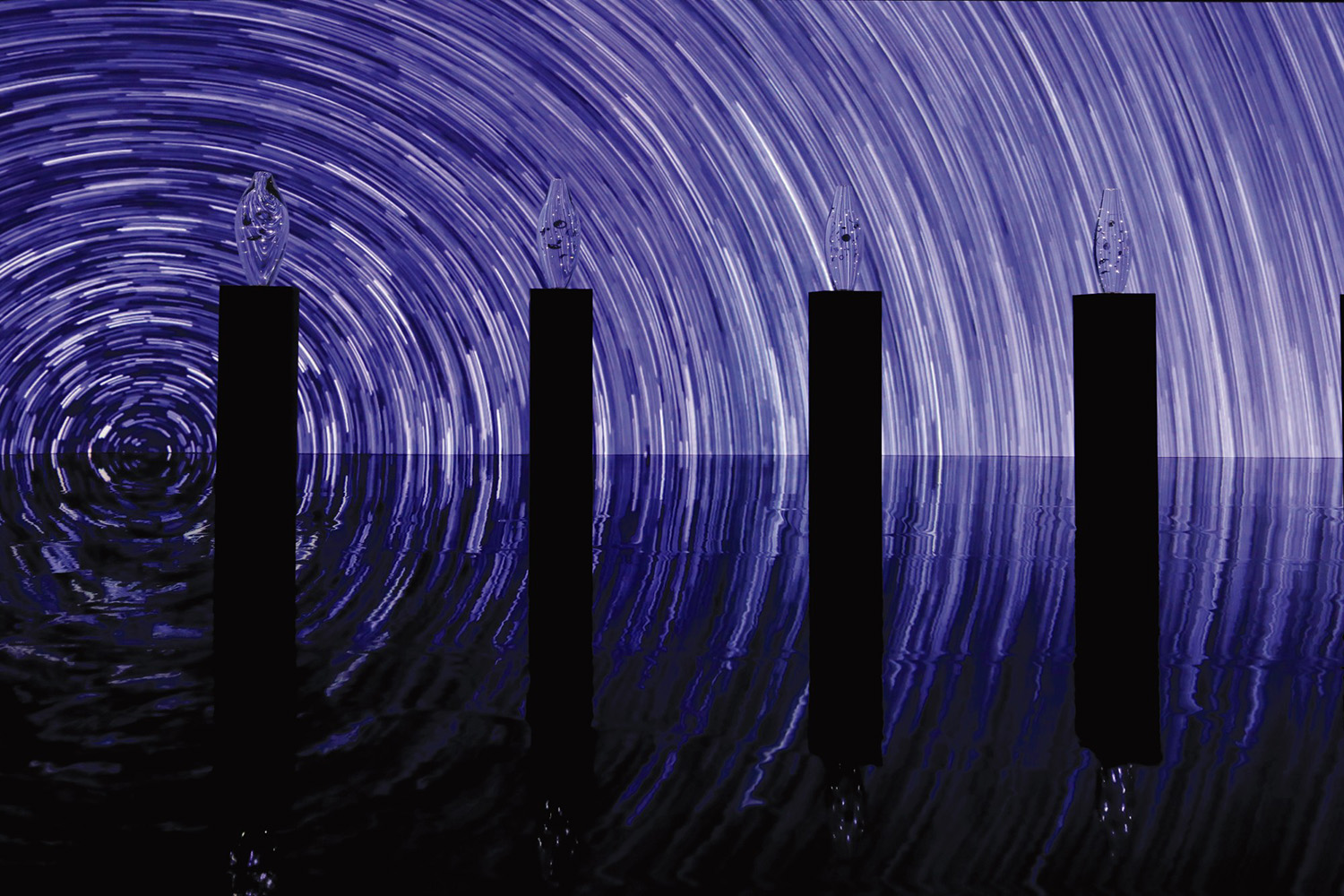

会場には弧を描く広いスクリーンが設えられ、太陽や天体の軌跡、降り散る花びら、水紋、都会の雨の雫などの情景が映し出されていく。その映像を背景にして、12体の透明のオブジェが一列に並ぶ。これらは吉泉聡率いるデザインスタジオのTAKT PROJECTが手がけたインスタレーション作品《Approach to TIME.》で、映像はCGディレクターの阿部伸吾が手がけた。

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

TAKT PROJECTは、前年、個展「SUBJECT⇌OBJECT」を開き、そのなかでアクリル樹脂の内部に電子部品を封じ込めた作品を発表していた。そうした自主研究で培ったノウハウが、このインスタレーション作品には生かされた。一番右端の円柱形オブジェの内部には、200以上ものスプリングドライブの部品が散りばめられ封じ込められている。そして左隣のオブジェへと1体ずつ順に目を移すにつれ、円柱形オブジェは徐々に丸みを帯びていき、スプリングドライブの部品は少しずつ組み上がっていく。一番左端にたどり着くとオブジェは気球形に変わっており、スプリングドライブはついに完成される。しかも封じ込められながらも、実際に文字盤の上で秒針が動いているのだ。さらに12体すべての部品の周辺にはLEDチップが散りばめられており、ときどき、夜光虫のように小さな光をまたたく。これはスプリングドライブが微弱な電気を発することを彷彿させる光のイメージである。

暗闇のなかに整然と並んだ12体のオブジェは、何かのモニュメントのようでもある。映像を飲み込んではその表情を都度変え、光を放つ様子は、とても神々しい。普段、人目に触れることのない腕時計の部品を表に引っ張り出し、その存在を美の概念で伝えていたところに舌を巻いた。

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

展示風景 polygon青山[撮影:Daisuke Ohki]

公式ページ:https://www.grand-seiko.com/jp-ja/special/milandesignweek/2018/tokyo

2018/10/22(杉江あこ)

生誕110年 東山魁夷展

会期:2018/10/24~2018/12/03

国立新美術館[東京都]

明治生まれの画家の場合、第2次大戦中なにをやっていたか気になる。明治41(1908)年生まれの東山魁夷は戦争中は30代、画家として歩み始めてまもない時期だが、年譜を見る限り戦地にも赴かず、戦争画も描かず(描かされず)、比較的平穏に制作を続けていたようだ。もちろん家が空襲で焼けたり、敗戦直前に招集されたり、また戦後相次いで肉親を亡くしたりという不慮の出来事はあったものの、本人はそれ以前も以後も変わらず風景画を描き続けるだけで、「戦争」に対してどう考えていたのかが見えてこない。戦後まもない時期の《残照》がその答えだと魁夷ファンはいうかもしれないが、そんな答えで納得しちゃうほどぼくは若くもないし。そもそも「日本画」を専攻したにもかかわらず、なんでナチス・ドイツなんかに留学したんだろう? よくわからない。

作品を見ていて気づくのは、人がまったく描かれていないこと。自然の風景ならまだしも、田園風景にも都市風景にさえ出てこない。唯一垣間見えるのは「京洛四季スケッチ」30点のうち《壬生狂言》《宵山》《祇園まつり》の3点のみ。本画では1点もない。人間どころか動物も60歳を過ぎてようやく白馬が現れるくらいで、あとは《白い朝》に後ろ姿のキジバトが見られるだけ。白馬は何点かに描かれているが、これがまたヘタだから現実感に欠ける。なるほど人を描かないのはヘタだからかと納得。人の姿を描かせれば技量は一目瞭然だからね。だいたい日本画家でまともに動物を描けるのは竹内栖鳳くらいじゃないか。

では植物がうまいかというとそうでもない。《木霊》みたいに木を描かせても木に見えないし。でも森を描かせるとなんとかサマになり、山を描かせるとうまい。部分は苦手だけど全体は得意なのかと思ったら、都市風景を見ると《霧の町》や《静かな町》など建物の描写はヘタなのに(あ、《静かな町》の窓に小さな人影を発見!)、《窓》《石の窓》など壁の描き方はうまかったりする。要するに立体的な構築力に欠けるんじゃないかと思う。逆に画面構成は巧みで、この人はスーパーフラットマン、すなわち平面の国の住人だと思う。いっそ思い切って抽象画に転向したら、国民的画家ではなく国際的画家になっていたかもしれない。

終わりのほうに唐招提寺御影堂障壁画が公開されていた。館内に建築の一部を再現して障壁画をはめ込んだ大規模なインスタレーションだが、ひと目見て思い出したのは風呂屋のペンキ絵だ。いやお世辞ではなく、これを見ながら風呂に浸かったらさぞかし気持ちいいだろうなと思った。

2018/10/23(村田真)

岩根愛「KIPUKA」

会期:2018/10/24~2018/11/06

銀座ニコンサロン[東京都]

岩根愛は、2006年頃から「ハワイにおける日系文化」に強い関心を抱くようになり撮影を続けてきた。その成果をまとめたのが本展であり、青幻舎から同名の写真集(デザイン=町口覚)も刊行された。

岩根が目をつけたのは、ハワイにおける盆踊りの伝統である。ハワイ・マウイ島のパイア満徳寺で最初の盆踊りが開催されたのは1914年であり、その時流れたのは相馬盆唄を元にした「フクシマオンド」だった。ハワイ移民のなかに福島県出身者が多かったためのようだ。岩根は東日本大震災以後、福島県三春町にも撮影の拠点を置くようになったが、その福島の盆踊りを、ハワイ各地の「ボンダンス」と対比するように撮影して、会場を構成している。盆踊りはいうまでもなく、地上に降りてきた祖霊を慰めるために行なうものだが、岩根の写真群には「土から目覚めた、自分に連なるものに呑み込まれ、一体となる」という、その根源的な体験が写しとられており、魂が互いに呼び合うような声なき声を感じとることができた。タイトルの「KIPUKA」とは、溶岩の焼け跡に生えてくる植物のことであり、「再生の源となる『新しい命の場所』を意味するハワイ語」だという。ハワイとフクシマのというふたつの場所を「KIPUKA」のイメージで結びつけようとする意欲的な試みである。

ただ、奥の壁に貼られた2枚のパノラマ写真、溶岩の上の日系人墓地と、フクシマの廃墟とで、会場があまりにもくっきりと二分化されており、作品を意味づけ、方向付けしていく力がやや強すぎるようにも感じた。もう少し大きな会場で、写真の点数も多くなれば、もっと多様に枝分かれしていくハワイ、フクシマ体験の細部を味わうことができるのではないだろうか。なお本展は11月21日~12月3日に大阪ニコンサロンに巡回する。

2018/10/24(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)