トピックス

バックナンバー

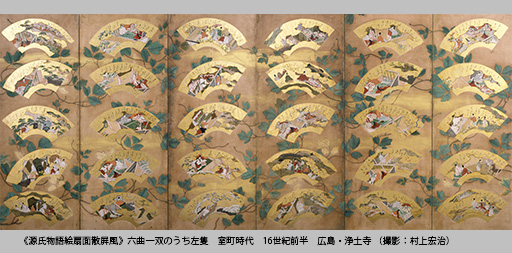

メディアから考えるアートの残し方 後編 歴史の描き方から考える──展示、再演、再制作

[2019年04月01日号(畠中実/金子智太郎/石谷治寛)]

美術館ではコンサバターやレジストラーといった専門家が、アート作品の保存や修復、管理を担っています。しかし、モノとして保存することが難しい作品の場合、どのように未来に伝え、残すことができるのでしょうか。近年はメディアの特性を活かした作品の再制...

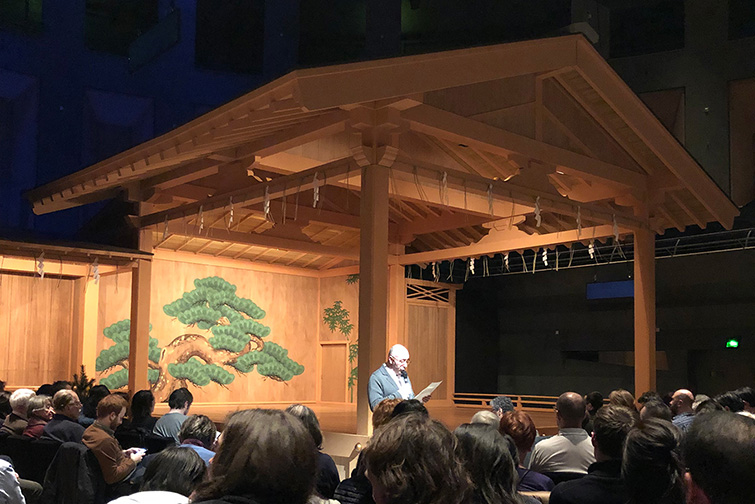

ジャポニスム2018 パリで観る能舞台

[2019年03月15日号(栗栖智美)]

立春を過ぎ、だいぶ日が長くなったある夜、パリ外れのシテ・ド・ラ・ミュージックという音楽ホールで能と狂言の舞台があった。これは昨年から行なわれている「ジャポニスム2018」の文化イベントのひとつ。能の演目がパリで上演されるとあって、兼ねてから...

オルタナティヴ・アートスクール──第3回 アートプロジェクトを「つくる」人を育てる TARL 思考と技術と対話の学校

[2019年03月15日号(白坂由里)]

アートプロジェクトが街なかにあることが当たり前になった現在。「アートプロジェクトをやってみたい」「アートプロジェクトとは何か、あらためて考えてみたい」という人が学べる場所がある。「 東京アートポイント計画 」と連携し、アートプロジェクトを実...

D-8ジャパン デザイン ミュージアム構想の道程を読む

[2019年03月01日号(新川徳彦)]

さまざまなデザイン分野の8つの社団法人で構成される日本デザイン団体協議会(D-8) ★1 ★2 は、日本における総合的なデザイン・ミュージアムの設立を目指し、2006年以来多様な活動と情報発信を行なってきた。2010年9月には「DESIGN...

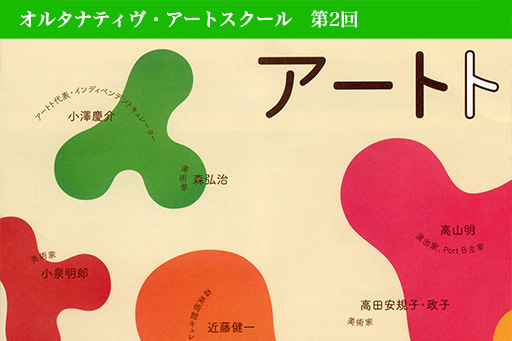

オルタナティヴ・アートスクール──第2回 現代アートを通して世界の変化を読み解く アートト・スクール

[2019年02月15日号(白坂由里)]

東京都現代美術館のある清澄白河の地に、2016年6月に開校した現代アートの学校「アートト・スクール」。代表およびプログラムディレクターを務めるのはインディペンデント・キュレーターの小澤慶介氏だ。この連載 第1回 で紹介したNPO法人アーツイ...

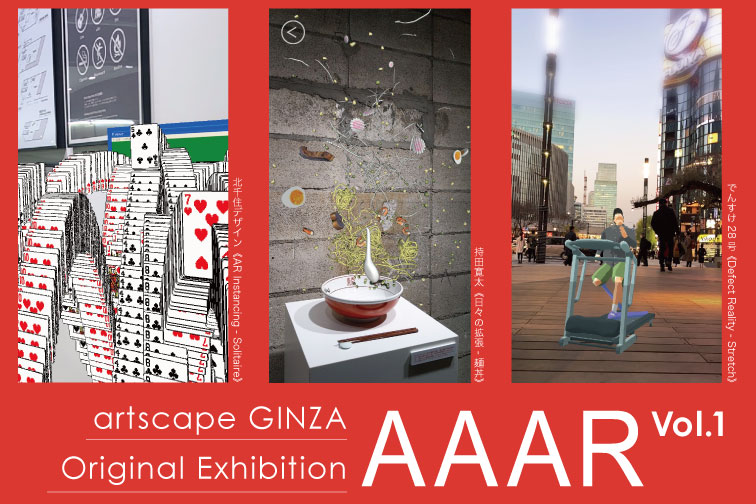

作品をゲットして並べてシェアしよう ──artscape GINZA「AAAR Vol.1」の楽しみ方

[2019年02月01日号(artscape編集部)]

2018年に東京・銀座にオープンしたGinza Sony Park内の「 artscape GINZA 」では、オリジナルエキシビジョン「AAAR Vol.1」を開催中だ。気鋭のデジタルクリエイターたちによる「AR(拡張現実)」をテーマにし...

オルタナティヴ・アートスクール──第1回 アートについて考える、話し合う学校 MAD(Making Art Different)

[2019年01月15日号(白坂由里)]

この20年ほどの間に、アートが展示室から路上や使われなくなった建物などまちなかに出ていくことが多くなった。作品が多様化するなかで、鑑賞者はただ見るだけではなく、作品制作やワークショップ、展覧会づくりに関与するようになっている。さらに「アート...

[PR]レポート:文化庁主催シンポジウム 芸術資産「評価」による次世代への継承──美術館に期待される役割

[2019年01月15日号(内田伸一)]

去る2018年11月30日、文化庁主催シンポジウム「 芸術資産『評価』による次世代への継承──美術館に期待される役割 」が開催された。文化庁主催ということ、およびそのタイトルから来場者の多くが予想・期待したのは、同年5月に突然報道され議論を...

アートミュージアム・アンヌアーレ2018開催レポート

[2018年12月01日号(artscape編集部)]

美術館に関わる人々が、立場を越えて議論し交流する場「アートミュージアム・アンヌアーレ2018」が、10月30日から11月1日の3日間、パシフィコ横浜で開催された。本展は今年から始まった新しい試み。アートをとりまく環境が大きく変化するなかで、...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)