キュレーターズノート

バックナンバー

国立アイヌ民族博物館の基本展示で伝えたいこと

[2020年12月15日号(田村将人)]

国立アイヌ民族博物館(以下、当館)が2020(令和2)年7月12日に開館した。当館を含むウポポイ(民族共生象徴空間)に関しては、すでに同僚の 立石信一が本編に寄稿 しているのでご参照いただきたい。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により...

何を残し、誰が受け継ぐのか──問題提起としての「日比野克彦を保存する」展

[2020年12月15日号(町村悠香)]

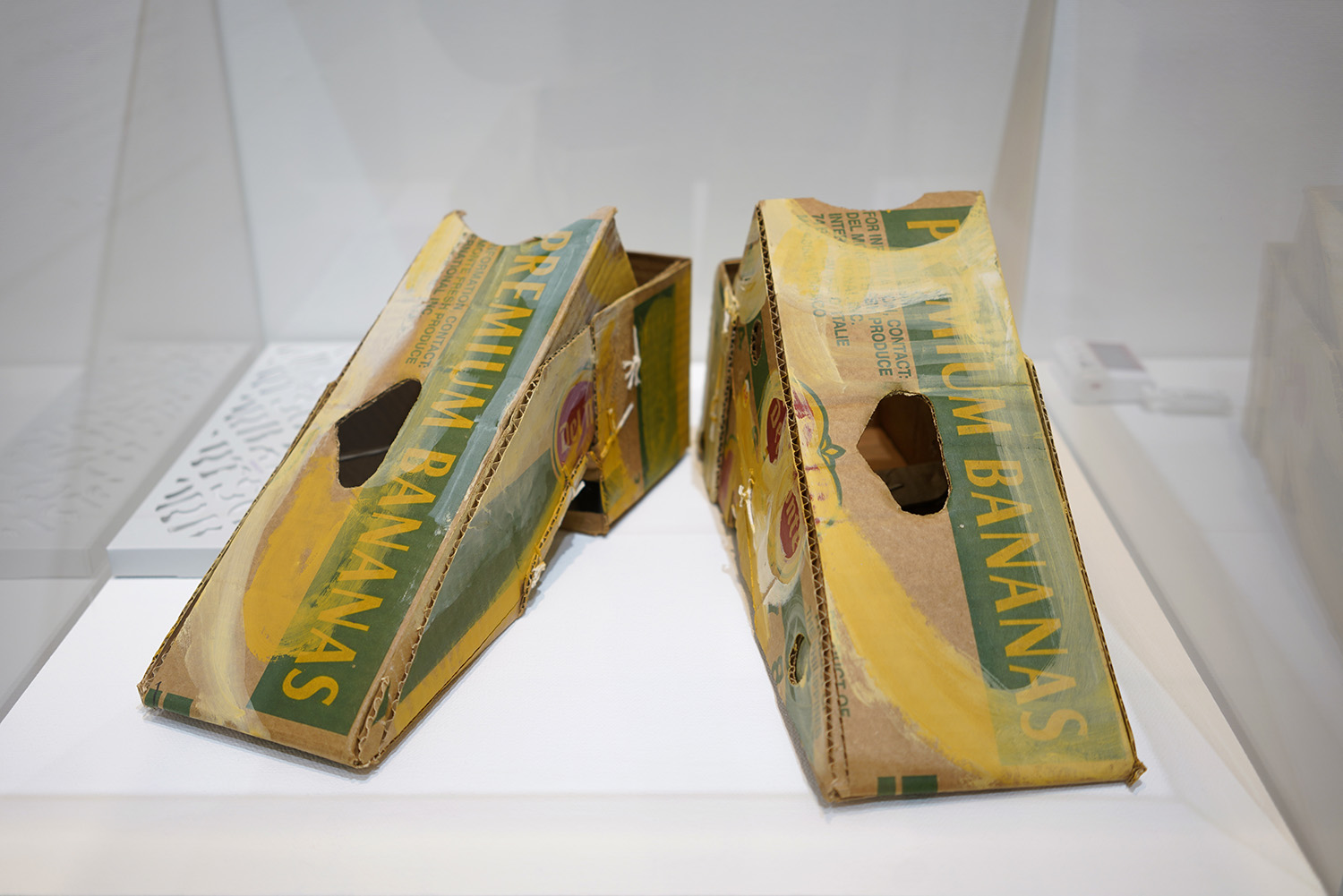

「 日比野克彦を保存する 」という展覧会タイトルから筆者が当初想像したのは日比野作品を保存修復するための科学的手法を提示する展覧会だった。酸性紙の段ボールでつくられた日比野の初期作品は経年劣化しやすく保存が難しい。日比野に限らず多様な素材を...

地域のイメージを更新すること、共有すること──豊田有希写真展 あめつちのことづて/令和2年7月豪雨REBORNプロジェクト

[2020年12月15日号(坂本顕子)]

水俣病を取材し、世界に伝えたアメリカ人写真家、ユージン・スミスを、人気俳優ジョニー・デップが演じた映画『MINAMATA』の全米での公開が決まり、日本国内での上映が待たれている。これまで、スミスを筆頭に、桑原史成、塩田武史など数々の報道写真...

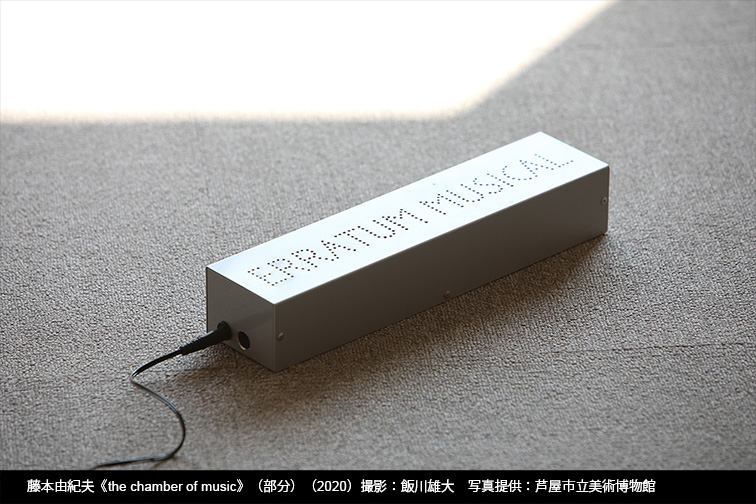

美術館で感じる開放感──芦屋市立美術博物館「美術と音楽の9日間 rooms」

[2020年12月01日号(中井康之)]

「新しい生活様式」という厚生労働省が公表した行動指針に対して、夏を過ぎた頃から新しさを感じなくなった。その意識の変化は、美術館・博物館へ足を運ぶために訪れる予定の1ヶ月ほど前からホームページを確認して日時を予約するといった、これまで考えるこ...

港まちと再会する音楽と映像──アッセンブリッジ・ナゴヤ2020

[2020年12月01日号(吉田有里)]

今年で節目となる5年目を迎える アッセンブリッジ・ナゴヤ 。新型コロナウイルスの影響を受け、開催が危ぶまれつつも、感染予防対策と従来のプログラムを一部変更し、結果としてこの状況下ならでは発表の手法や表現が生まれることとなった。 アッセンブリ...

コロナにまつわるエトセトラ──青森県立美術館編

[2020年11月15日号(工藤健志)]

ここ数年、ゆえあって手帳をつけている。記録は快楽。これまで読み返すことなどなく、ただ日々のあれこれを手帳に書き込むことだけで満足していたけど、今年はちょっと違った。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るった2020年、仕事...

変化する生活とそれでも変わらないもの──田代一倫写真展 2011-2020 三陸、福島/東京/新潟

[2020年11月15日号(正路佐知子)]

今秋、所属館でも今年度初めての特別展が始まり、コロナ以前の賑わいが戻ってきたように思われる。8月下旬からは細心の注意を払いながらではあるが行動範囲を広げ、展覧会を見に遠方にも赴くようになった。ふと、マスクの着用ほか「新しい生活様式」にも慣れ...

出会いと別れにまつわる港のノスタルジー──アッセンブリッジ・ナゴヤ2020

[2020年11月01日号(能勢陽子)]

名古屋港は、遠くからでも大きな観覧車が見え、近づくと名古屋港ポートビルの展望室が聳えて、埠頭に行くとタロとジロの銅像が建っており、その先に海が広がっている。タロとジロは、1958年に南極の昭和基地に取り残されながら1年間生き延びた、あの健気...

アーティスト・ラン・スペース in 広島

[2020年11月01日号(角奈緒子)]

今年の主役はなんといっても新型コロナウイルス。いつもであれば四季折々に開催される風物詩的なイベントのほとんどが、そのせいで中止となったためだろうか、今年は季節が移ろう感覚すら鈍ってしまったように感じる。気付けば早11月、今年も終ろうとしてい...

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)