artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

上田愛「{De}code 」

会期:2019/02/05~2019/02/10

KUNST ARZT[京都府]

奇妙な軟体動物のような、捻じ曲げられた人体のようなオブジェが台座に載っている。壁にズラリと掛けられたものはお面やマスクを思わせるが、ツノや触覚のように突き出た突起は攻撃性やペニスを連想させる。だが、近づいてよく見ると、綿を詰められ、ぬいぐるみのように柔らかく有機的なフォルムのそれらの表面は、レースやフリル、リボンといった装飾で覆われ、刺繍や愛らしい花柄も見える。全体の色合いも、淡いピンクやベージュ、レッド、パープル、薄いブルー、レモンイエローなどカラフルで華やかだ。上田愛の彫刻作品《Dress code》は、ブラジャーやショーツといった女性用下着を縫い合わせ、綿を詰めて成形して制作されている。

会場風景

元々、大学でジュエリーデザインを学んだ上田は、「装飾」というポイントから「下着」に関心を持つようになったという。他人に「見せる(魅せる)」ことが前提のジュエリーと異なり、下着は通常、不特定多数の他人の目に触れるものではない。だが、ブラジャーやショーツは、下着としての機能に加え、レースやフリル、リボン、刺繍といった装飾性が付加されている。「見せない」「見えない」ものであるにもかかわらず、「見せる」ための装飾が付けられている下着。その曖昧な両義性への関心が、《Dress code》をシリーズとして制作する動機になったという。

私たちは日常生活のさまざまな局面で、社会的要請に従い、あるいはファッションを楽しむために、日々さまざまな衣服をまとい、その都度アイデンティティを形成している。だが、「外皮」としてまとう衣服のさらに内側、「外皮」と自身の肉体との狭間にある中間的なレイヤーである下着もまた、アイデンティティ形成の手段なのではないか。「例えば、喪服を着ていても、セクシーな下着を着けるのは自由」と上田は言う。「見えない」私的な領域だからこそ、ある時はセクシーに、ある時はフリフリのプリンセスに、密かな変身願望を肯定し、皮膚に一番近い存在として内面を支える下着。それは、より複雑かつ微妙な領域においてアイデンティティを可変的に形成/解除する装置であり、ある種の「武器」でもある。上田の作品が、仮面(ペルソナ)や攻撃性を帯びたものとして存在するのは、偶然ではない。

《Dress code No.034》

「(女性用)下着」というと男性は性的な連想を抱きがちであり、男性消費者の欲望を喚起する記号としてグラビアなどで大量に溢れる一方、「女性は性(的なこと)を公に語ってはいけない」という社会的風潮や抑圧から、「下着」は隠すべきものとされ、不可視化されてきた。だが上田は、抑圧され、不可視化されてきた「下着」に、私たちがまだ見たことのない未知の生物のような新しい形を与え、可視化させる。個展タイトルの「{De}code」は、「デコレーション(装飾)」という言葉の残響を内包しながら、「デコード (decode)」つまり「下着」に埋め込まれたさまざまな社会的意味の層の解読と、タブーの解除を指し示しているのだ。

2019/02/10(日)(高嶋慈)

クリスチャン・ボルタンスキー ─ Lifetime

会期:2019/02/09~2019/05/06

国立国際美術館[大阪府]

1960年代後半の初期作品から最新作までを紹介する、国内初の大規模な回顧展。とは言え、年代順に展開を見せる、テーマ毎のグルーピングで区切るといったオーソドックスな構成ではなく、作家自身が「展覧会をひとつの作品として見せる」とチラシなどに明記されているように、会場全体がひとつの巨大なインスタレーションとも言える展示になっている。独立した小部屋に展示された作品もあるが、作品どうしは密に隣接し、ライトの光が別の写真作品の表面に反射し、心臓の鼓動音や風鈴、クジラの鳴き声を模した音響が空間を包み込み、他の作品の領域を浸食する。このように、互いの領域を音や光が干渉、浸食し合う展示構成は、意図的なものだろう。会場入り口には闇に青く輝く「DEPART(出発)」の文字が、出口には赤く輝く「ARRIVEE(到着)」の文字が電球で掲げられ、亡霊たちの蠢く闇の世界をさながら胎内巡りのように歩き回る体験だ。

20世紀半ばの典型的なブルジョワ家庭の家族写真をグリッド状に並べた《D家のアルバム、1939年から1964年まで》。子どもたちのポートレートを複写して引き伸ばし、遺影を思わせるそれらの写真とライトや錆びた金属の箱を祭壇風に組み合わせた《モニュメント》のシリーズ。新聞の死亡告知欄に掲載された顔写真を複写し、壁を覆い尽くすように並べた《174人の死んだスイス人》。同様の顔写真を、錆びた金属箱の表面に貼り付けて大量に並べ、引き取り手のない遺骨や遺品の保管庫を思わせる《死んだスイス人の資料》。大量に吊るされた、あるいは小山のように積み上げられた古着。死神、ドクロ、死の天使、吊られた遺骸を思わせるイメージが浮遊する影絵のシリーズ。磔刑のようなポーズで壁に掲げられたコートは青い電球に縁どられ、その幻想的な光は、遺骸を覆うシーツのように薄布をかけられた女性の顔写真の作品《ヴェロニカ》を包む。この「胎内巡り」で頭によぎるのは、顔貌を「デスマスク」として引き剥がす写真、死体の代替物としての写真や古着、大量死の記録の(不)可能性、遺品保管所、アーカイブという装置(の擬態)、死の舞踏、祭壇、「ヴェロニカ、磔刑像、トリプティック」などキリスト教美術の引用、といったキーワードである。

クリスチャン・ボルタンスキー《モニュメント》1986 作家蔵

[© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019, Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Elie Posner] 無断転載禁止

展覧会初日のトークは開館前に長蛇の列ができ、会場内もかなりの混雑。越後妻有アートトリエンナーレや豊島での制作発表、あるいは自然環境に置かれた風鈴が死者の霊の到来のように音を鳴らす《アニミタス》のシリーズは日本人の死生観と相性がよいからか、ボルタンスキーの人気や知名度の高さがうかがえる。だが、「アジア」の地での回顧展を見て、改めて感じたのは、「ホロコースト」という主題、キリスト教美術と密接に結びついた「死」の表象系、アーカイブやミュージアムといった保管装置の擬態、つまり「ヨーロッパ」の文脈性の強さである。

クリスチャン・ボルタンスキー《保存室(カナダ)》1988 イデッサ・ヘンデルス芸術財団、トロント

[© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019, Ydessa Hendeles Art Foundation, Toronto, Photo by Robert Keziere] 無断転載禁止

ボルタンスキー作品の本質は、「死者への敬虔な哀悼」を装いつつ、「脱け殻の皮膚」としての古着や「写真=デスマスク」の量的過剰さによって、固有性を奪っていく暴力性にあると筆者は考えている。とりわけ写真の二次使用における固有性の剥奪の「操作」は徹底しており、固有名を消去され、複写された顔写真は輪郭が曖昧に融解し、目鼻は虚ろに空洞化し、あるいは大量に並置されることでグリッドの網のなかに均質化していく。それは、単独かつ固有の「死者」ではなく、常に複数形の「死者たち」なのだ。

だがそれは、「個人の死」を「死者の集合体」へと統合して均していく装置、例えば靖国神社の遊就館に「祭神」として祀られた、壁を覆う大量の戦没者の写真とどう違うのか。もちろん、ボルタンスキーの場合、父がナチスの迫害を受けたユダヤ系という出自も大きく関わっている。だが例えば、日本人作家が「ヒロシマ」の犠牲者のポートレートを用いた作品を制作しても「鎮魂の表現」として(国内では)問題視されないが、他のアジア諸国の作家が「侵略戦争や政治的闘争の犠牲者」のポートレートを作品に使用すれば、「政治的」というレッテルを貼られ、拒絶反応を引き起こすだろう。「写真(ポートレート)」は現実的なコノテーションを含む以上、(被写体の/作家自身の)人種、国籍、宗教といったポリティカルな要素と完全には切り離せない。「ホロコーストの表象」という「遠い事象」として納得するのではなく、「私たち」の(そしてそこに横たわるさまざまな境界線の)問題へとどう引き付け、反転させて考えることが可能なのか。「死者の記憶の追悼」の(演出された)崇高さに浸るのではなく、「展示装置」と政治性、「死(者)」の領有という倫理的な問題など、考えるべき課題を後に残す展示だった。

2019/02/09(土)(高嶋慈)

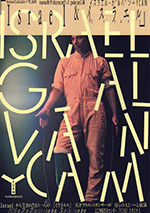

イスラエル・ガルバン+YCAM新作ダンス公演『Israel & イスラエル』

会期:2019/02/02~2019/02/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

卓越した技術を誇るフラメンコダンサー、振付家のイスラエル・ガルバンと、彼の神髄と言えるサパテアード(足の裏全体、かかと、爪先などでリズムを刻むテクニック)を機械学習したAIが共演するという、異色のダンス公演。ガルバンとYCAMは約2年間かけて共同制作を行なった。まず、観客に手渡すデバイスの振動を通じてサパテアードを触覚的に伝えたり、照明や音響の変化へと拡張する試み。また、ガルバンの全身の動きをモーションキャプチャーで記録し、そのデータを元に「新たな生命体」が踊る映像も制作された。さらに、徳井直生を中心とするクリエイティブスタジオ「Qosmo」が参加。フラメンコシューズに組み込んだセンサーで足の部位やステップの強さを解析し、AIに学習させてサパテアードの生成モデルを作成し、開発したソレノイド(電磁力によって機械的な運動をするデバイス)が床を叩くことで、ガルバンのサパテアードを「再現」した。

冒頭、現われたガルバンは、小石が敷き詰められたスクエアのなかで、複雑かつ高速の華麗なステップを次々と披露していく。足さばきとともに飛び散る小石の音と軌跡が、水面に広がる波紋や水しぶきのように、彼のサパテアードを聴覚的、視覚的に増幅させる。身体の運動のみをシンプルに提示した導入部の後、サパテアードは、会場全体を体感的に包むような重低音や、照明の色やパターンの変化へと拡張される。中盤では、AIが学習したサパテアードをソレノイドが床を叩いて表現し、「分身」あるいは「もうひとりのダンサー」としてガルバンとの「かけ合い」を見せた。終盤、ガルバンは姿を消すが、「無人」となった舞台上では、蠢く細胞の分裂のような映像をバックに、ソレノイドの刻むリズム、その音響的増幅、そしてめくるめく照明の変化が音と光の饗宴を見せる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

単体で踊る身体の提示から、テクノロジーとの共演を経て、もはや生身の身体が存在しない世界でどこまで「ダンス」を感じられるか。ストーリーは明快で、もちろんガルバンの驚異的な技術も堪能できる。だが、本公演を見る限り、「ガルバンのサパテアード」を「リズム」という音楽的な要素に還元し、音響と光の饗宴として増幅し、スペクタクルとして拡張しただけの印象は拭えない。学習したAIは、人間のダンサーが生み出すパターンよりも複雑かつ多彩なステップを生成できるのか? 模倣を通した学習は「オリジナル」を越えていくのか? AIに「即興」という概念は理解できるのか? 「肉体的疲労や衰え、死」の概念のないAIに「ダンス」の創出は可能なのか? こうした問いの触発には至らず、身体表現とテクノロジーをめぐる問いの深化には繋がらなかった点が惜しまれる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

むしろ興味深かったのは、上演中/上演後のポストトークにおける、「(女性)通訳者」の置かれた位相(とその反転)である。中盤、YCAMスタッフの大脇理智が登場し、自己紹介を語るシーンがある。エンジニアとしてデバイス開発に携わったこと、ダンサーとしての活動も個人的に行なっていること、ガルバンの舞台を見た印象などだ。彼の言葉は、傍らに立つ通訳者により、英語とスペイン語に変換される。だがその声は、ガルバンが刻むサパテアード(及びその機械的増幅)と、「通訳」を遮って話し続ける大脇の声によって二重、三重にかき消されてしまう(この「自己紹介」は何度も執拗に繰り返される)。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

一方、ポストトークで彼女は、ガルバンの話すスペイン語を日本語に通訳する。ここでやや珍しく興味深いのは、女性通訳者がガルバンの言葉を伝える際、「私」ではなく「僕」という一人称を用いていたことだ(言い慣れなさの印象と相まったこの奇妙さは、通訳者が男性の場合は特に意識されないだろう)。性差と主体を撹乱させるような一人称の使用は、彼女を、単に他者の言葉を媒介する通訳者としての副次的な立場から、演劇性を帯びた存在へと接近させる。「サブ音声」として文字通り抑圧された状況から、「演劇的なプレーヤー」への接近。ガルバンと対話相手の狭間で、彼女だけがただ一人、別の異なる位相で「発話」しているように見えた。彼女はその一人称の(確信犯的な)使用を通して、他者の言葉のただ中に身を置きながら、その内部において、自らの置かれた位相の転換を密かに図っていたのではないか。公演の本題とは離れたメタな位相で、「通訳、媒介、言語の所有者、一人称とジェンダー、その逸脱的使用と演劇性」についての問いを触発される機会だった。

2019/02/03(日)(高嶋慈)

遠山昇司 フェイクシンポジウム『マジカル・ランドスケープ』 ロームシアター京都

会期:2019/02/02~2019/02/03

京都市北文化会館[京都府]

「フェイクシンポジウム」、つまり「演劇」としてシンポジウムを「上演」する斬新な試み。演出と構成の遠山昇司(映画監督)は、誰かの水曜日の出来事が書かれた手紙を転送、交換する参加型アートプロジェクト「赤崎水曜日郵便局」(2014)のディレクターを務めるなど、舞台や展示のプロデュースも手がけている。「フェイク」と冠された本シンポジウムでは、実際の研究者、作家、編集者らが基調講演やパネリストを務める一方、遠山による複数の秀逸な仕掛けにより、京都をめぐる都市景観論や生活史についての議論としても、「リアル」と「フェイク」の境界を問う試みとしても非常に刺激的なものだった。

会場に入ると、舞台下手には講演台とマイク、中央にはスクリーンが設置されており、いかにも「シンポジウム」然とした設えだ。暗い舞台上に、冒頭、詩的な朗読を行なう女性の声が流れてくる。かつて、目の前に広がる自然を「風景」と呼んでいたこと。霧深い森を抜けて海へ、昇る朝日を誰よりも早く目にする鳥、海辺に打ち上げられたクジラ。彼は弱まる鼓動とともに、地球の反対側で沈む太陽を想像する。「その風景が、私の名前です」と声は告げる。スクリーンには丸い黄色の光が柔らかく投影され、網膜に映る光=視覚の獲得の謂いのようにも、明滅しながら弱まる光は命の鼓動と終焉のようにも見える。静かな導入に続き、開会のアナウンスとともに、スクリーンには「第一部 基調講演」の文字が表示される。だが、ライトに照らされた講演台は無人のまま、姿を見せない「声」だけが響く。2ステージある公演は、初日と2日目で登壇者の顔ぶれが異なり、私が観劇した初日では、基調講演『「京」の輪郭』を惠谷浩子(奈良文化財研究所景観研究室研究員)が行なった。

[撮影:松見拓也]

惠谷の講演は、京都という都市景観の生成を、周囲を山や琵琶湖に囲まれた盆地という自然条件に基づき、「地方(じかた)=生産の場」「町方(まちかた)=消費の場」、そして両者の境界であり橋渡しとなる「エッジ=集積と加工の場」という構造から分析する、クリアなものだった。盆地内の市街地と山間部との境目に位置する「エッジ」の集落のフィールドワークが紹介され、山間部から運ばれた自然物資がそこに集積し、数寄屋文化を支えた北山杉、祇園祭のちまき笹、鞍馬炭など商品として加工され、市内へ運ばれて消費されていたことが示される。市内とは徒歩約2時間の距離で結ばれていた「エッジ」は、京都の文化の「ブランド」を支えていた。また、明治期、岡崎に開発された琵琶湖疏水も、琵琶湖の水を市内に供給する浄水池としての役割に加え、発電所での電気の生産や、疏水の水を使用した近代庭園の誕生など、産業と文化の両面で機能していたことが分かる。さらに、ブラックバスなど外来種の放流で絶滅の瀬戸際にある琵琶湖の魚が、疏水を通ってこれらの庭園の池に生息しており、「エッジは地方の生き物のレフュージア(待避地)」でもある」という指摘も興味深い。

[撮影:松見拓也]

続く「第二部 パネルディスカッション」では、モデレーターを福島幸宏(京都府立図書館)、パネリストを惠谷、遠山、大月ヒロ子(IDEA R LAB代表)、影山裕樹(編集者)、星野裕司(熊本大学准教授)が務める。ここでも登壇者たちは姿を見せず、「声」のみが流れる。ディスカッションでは惠谷の議論を引き継ぎつつ、越境、循環、景観の保存、文化的遺伝子、ランドスケープとそれを支えているシステム、平面上の横移動/地層を剥いでいく縦の軸、「エッジ」の形成がセンターを明確化するという反転、「エッジ」の持つ曖昧さや弱い景観をどう読み解くか、といった多彩なトピックスが提示された。ここで興味深いのは、スクリーンに(一見無関係に見える)写真のスライドショーが淡々と投影される仕掛けだ。それらの写真は、京都市内や近郊と思われる路上や建築、寺社、段々畑、水辺、お盆の光景などのスナップなのだが、姿の見えないパネリストたちの「声」が響き続けるなか、もうひとつの「声」として併走し、雄弁に語り始める。あるいは、暗闇で語り続ける「声」が、自然条件と人為的営みが重層的に作用した「風景」の表層を、視線を貫通させて見るように要請し、意味の複層を剥いで読み取る視線がじわじわと醸成されてくる。スライドショーには、ガレキの山、原爆ドーム、海軍兵学校のあった江田島に残る砲塔、歴史記述について問題提起を行なうモニュメントなどが挿入され、「京都の景観」に留まらず、「景観と政治性」の複雑な問題へと思索を誘う。

そして「第三部 マジカル・ランドスケープ」では、ピアノの伴奏にのせ、豊かな自然を歌詞に盛り込んだ校歌が聴こえてくる。スクリーンの上昇とともに、背後を覆っていた幕が開き始める。すると、ピアノの弾き語りをする女性と、テーブルに着席した「パネリスト」たちの姿が幕の向こうに現われた。「事前録音を流しているのか」「覆面ではないか」という疑問がよぎる講演やディスカッションは、幕を隔てて、リアルタイムで進行していたのだ。素朴な調べ、崇高感さえ漂う照明の光線と相まって、奇妙な高揚感に包まれる時間が流れた。

[撮影:松見拓也]

ラストで初めて「幕が上がる」という仕掛け。「幕の向こう側(=虚構の世界)にリアルがあった」という反転。「フェイク」と「リアル」を何重にも転倒させる秀逸な仕掛けだ。この仕掛けは、「フェイクとリアルの境界はどこにあるのか」「フェイクであること(またはリアルと感じさせること)を担保するのは何か」という問いを次々に喚起させる。また、あえて「フェイク」と冠し、「シンポジウム」を「演劇」と見なすことで、「シンポジウムの形式の異化と拡張」という両側面の効果がある。1)「シンポジウム」という学術的なフレームの異化。進行台本の用意、「司会」と各パネリストに期待される「役割」の割り振りや「キャラ付け」(例えば盛り上げるための「反論者」)は、演劇的なフレームへと接近する。2)詩の朗読や映像の投影、音響や照明効果など、「演劇」の枠組みを使うことで、「シンポジウムで語られる話題」を感覚的・身体的に拡張し、想像的な余白を広げることができる。「レクチャーパフォーマンス」は舞台芸術の一形式として定着しつつあるが、その多人数バージョンとも言える「フェイクシンポジウム」には、アカデミックな場の拡張としても、演劇形式の更新としても、さらなる可能性が潜んでいるのではないか。そう思わせる可能性と刺激に満ちた公演だった。

2019/02/02(土)(高嶋慈)

Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー

会期:2019/01/12~2019/03/17

兵庫県立美術館[兵庫県]

ポップな脱力感の漂うゆるい展覧会タイトルだが、中身は骨太で硬派、同館としては珍しく攻めた企画展。ハイアート/大衆文化を二項対立的に分離せず、昭和戦前期、戦時期、戦後、高度経済成長期における社会的事象を反映する「視覚文化装置」と捉えて紹介する。「ヒーロー」と対になる「ピーポー」とは、「一般の人々」を意味する本展の造語。消費文化の享受者たる大衆、政治的主体としてのデモ集団、都市を行き交う群集、匿名性や均質性、そして「私たち」の輪郭を問う姿勢は、畢竟、「ネーション」の問題をその深淵において浮上させる。本展は、「集団行為 陶酔と閉塞」「奇妙な姿 制服と仮面」「特別な場所 聖地と生地」「戦争 悲劇と寓話」「日常生活 私と私たち」の5章で構成され、歴史的代表作品とともに、マンガ、紙芝居、特撮、アニメーションなど同時代の大衆文化や資料を紹介する。加えて、ゲスト作家として、会田誠、石川竜一、しりあがり寿、柳瀬安里の4名の新作が、各章の間に配置される構成となっている。

デモの緊張感や運動の躍動感を切り取った、モノクロの構成美が冴える安井仲治や、ブレを駆使した東松照明。労働者のストライキを大画面で描いた、岡本唐貴のプロレタリア美術。都市生活者の類型的外見をつぶさに観察、分類した今和次郎の考現学のスケッチ帳。藤田嗣治、鶴田吾郎の作戦記録画や、川端龍子、宮本三郎の描いた軍人の肖像画は、軍隊での立身出世を戯画的に描いた『のらくろ』の原画やアニメ、軍国色の強い紙芝居や少年向け雑誌、実物の千人針などの資料と並置され、視覚文化がおしなべて動員手段化される事態を映し出す。この「戦争 悲劇と寓話」の章は本展の白眉であり、「ヒーロー」(英雄視される軍人や特攻隊員)の形成が、「ピーポー」を「ナショナルな共同体」へと統合し強化していく回路が、さまざまな視覚メディアによって遂行されたことが示される。

一方、敗戦後の具象絵画(石井茂雄の《暴力シリーズ》、河原温の「浴室絵画」、山下菊二や桂川寛らのルポルタージュ絵画など)は、畸形的にねじれた人体表現のなかに、虚無感や抑圧、現状への告発を表現する。さらに、ハイレッド・センターやゼロ次元による自らの身体を駆使した反権力的なパフォーマンスを経て、『Time』誌の表紙の米大統領とセルフポートレートを接続させる郭徳俊、万歳を叫ぶウルトラマンのフィギュアが鏡に反映して日章旗を形づくる柳幸典の《バンザイ・コーナー》、中国残留孤児の顔写真を切手化した太田三郎、無人駅で即席焼きそばを食べる白川昌生のパフォーマンス、Chim↑Pomなど、社会的・政治的問題を扱う現代作品群が散りばめられている。

また、「ヒーロー」の軸から紹介されるサブカルチャーにおいても、上述の『のらくろ』に加え、東京の街を襲うゴジラ(1954年公開)と「復興のネガ」「空襲の記憶の残滓」、円谷英二の特撮技術の起点が国策映画『ハワイ・マレー沖海戦』にあること、ウルトラマンシリーズの脚本を手がけた金城哲夫と沖縄戦体験など、大衆文化の背後に「戦争」が色濃く影を落としていることが読み取れる。

新作の巨大インスタレーションを発表した会田誠の《MONUMENT FOR NOTHING Ⅴ~にほんのまつり~》は、本展を象徴する作品だ。歯が抜け落ち、痩せこけた幽鬼のような「日本兵」が巨大化し、「墓」となった国会議事堂に手を伸ばす。その姿は国会議事堂に襲いかかるようにも、「戦前」の亡霊に未だにコントロールされる「日本の政治」のカリカチュアのようにも見える。巨大なハリボテの造形は「青森のねぶた」=「祭り」とともに、国会議事堂が象徴する「まつりごと」=「政治」を示唆し、軍隊の最下級である「二等兵」が巨大化して超人的な力を持つ(「ヒーロー」化する)など、本展のタイトルと複数の意味で呼応する。

会田誠《MONUMENT FOR NOTHING Ⅴ ~にほんのまつり~》 写真撮影:多田雅輝

このように、「現在へ警鐘を鳴らす抵抗点として歴史を編み直す」という明確な問題意識に裏打ちされ、質量ともに充実した本展だが、ひとつの深刻な欠落を抱え込んでいることを最後に指摘したい。それは、「ジェンダーの偏差」という問題(もしくは問題化さえなされないという問題)である。「デモ(労働争議、安保反対)」、「戦争(作戦記録画/大衆文化を問わず動員手段となる視覚文化)」、「ヒーロー(仮面や変身/「英霊」)」……ここで駆動しているのは、(扱う事象においても作家の顔ぶれにおいても)徹底して「男の論理(男性の身体を「標準」と見なす行動原理)」にほかならない(唯一の例外は桂ゆき)。それはある意味、「昭和・平成の日本」の典型的反映であるのかもしれない(「制服」のパートで、「女子学生」が登場するが、堀野正雄と安井仲治の写真はともに「均質な集合体」として扱い、中村宏は、顔の見えないもしくはひとつ目のセーラー服の女子学生の身体が乗り物や兵器と合体した様をエロティックなアングルから描く(『艦これ』の先駆?)。いずれも、固有の顔貌を欠いた「女子学生」という記号の生産にほかならない)。

ここで、本展内部および「昭和・平成の日本」の枠組みに文字通り「亀裂」を入れるのが、柳瀬安里の《線を引く》である。この作品は、2015年夏、国会周辺のデモに集った群衆の足元の道路に、「チョークで線を引く」パフォーマンスの記録映像である。気にも留めない人、どうしたのかと心配する人、危ないからと注意する人、戸惑いながら尋問する警察官……声をかける人には「ただ線を引いているだけ」と答える柳瀬は、集団の声に同化するのではなく、その内部を撹拌しながら、「線(境界線)」の持つさまざまな意味をこの場に召喚していく。初めて発表された「フクシマ美術」展(2016)ではシングル・チャンネルの映像作品だったが、今回は、同じ「線を引く」行為を、京都の市街地や美大のキャンパスで行なった映像も並置された。叫び声や音楽の鳴り響く「デモの路上」とは対照的に、人影もまばらな風景のなかを淡々と線を引いていく柳瀬の姿は、警察の規制線、地震の亀裂、「原発20km圏内」や「パレスチナ分離壁」、排除と分断の構造が「どこか遠くにある」分断線ではなく、「日常」のなかに潜在的に偏在していることを想像させる強度に満ちていた。

柳瀬安里《線を引く》

関連記事

VvK Programm 17「フクシマ美術」|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/01/30(木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)