artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

山元彩香「We are Made of Grass, Soil, and Trees」

会期:2018/12/01~2019/01/15

ビジュアルアーツギャラリー[大阪府]

青味がかった静謐な光が室内を満たし、奇妙に美しい衣装をまとった異国の少女たちが立つ。内省するように閉じられた瞳。永遠に時間が凝固したかのような結晶化したイメージ、繊細なざわめき。古典的なポートレートの端正さと、前衛的なファッション写真を思わせる先鋭さが同居する。少女たちは繊細で風変わりな衣装を身に着けているが、背景の室内空間をよく見ると、壁紙は剥がれ落ち、壁にはヒビが走る。その荒廃感が、彼女たちの発する神聖さや透明感をより際立たせるかのようだ。少女たちは頭部を髪の毛やベールで覆われ、あるいは瞳を閉じたり、虚ろな眼差しを虚空に向けており、その「眼差しの遮断」は、彼女たちが時間も空間も遠く隔たった異空間の住人であるかのように感じさせる。

[Ayaka Yamamoto / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film]

山元彩香は、ロシアやその周辺国、東欧諸国に赴き、現地で出会った少女たちのポートレートを撮影してきた写真家である。言葉の通じない彼女たちとの撮影過程は、身振り手振りによる身体的コミュニケーションを取りながら、現地で準備した衣装や小道具をあてがうというものであり、山元と被写体との一種の即興的な共同作業であるとも言える。それは目の前に存在する個人から、普段身に着けている衣服や属性、固有名といったものを丁寧に剥ぎ取り、別の「イメージの皮膜」をそっと纏わせていく、親密にして暴力的な作業だ。だが、明示的な言語によらない曖昧さを孕んだコミュニケーションの介在が、例えばファッション写真におけるようなディレクターからモデルへの一方的な権力関係をぎりぎりのところで回避し、被写体への尊重とイメージとしての奪取が微妙に混ざり合った魅力的な領域を形成している。

こうして捕捉された少女たちの像は、生と死、人間と彫像、人間とひとがたの境界を淡く漂うかのようだ(流木を人体に見立てた、あるいは粗い石像で象ったひとがたが、少女のポートレートと実際に並置される)。青いベールを被った少女は聖母像を連想させるとともに、ベールに覆われた頭部は繭に包まれて脱皮を待つ幼虫を思わせ、少女から大人へと変態途中のイメージ、聖性と死の同居を印象づける。めくれて剥がれかけた壁紙、垂れ下がった赤い毛糸の束、カーテンの襞やドレープ。これらの「背景」は、皮膚、かさぶた、髪の毛、血管、女性器の襞や陰裂を想起させ、1)人体(女性の身体)のメタフォリカルな置換、2)その傷つきやすさ、そして3)(写真の)「表皮」性を強く示唆する。

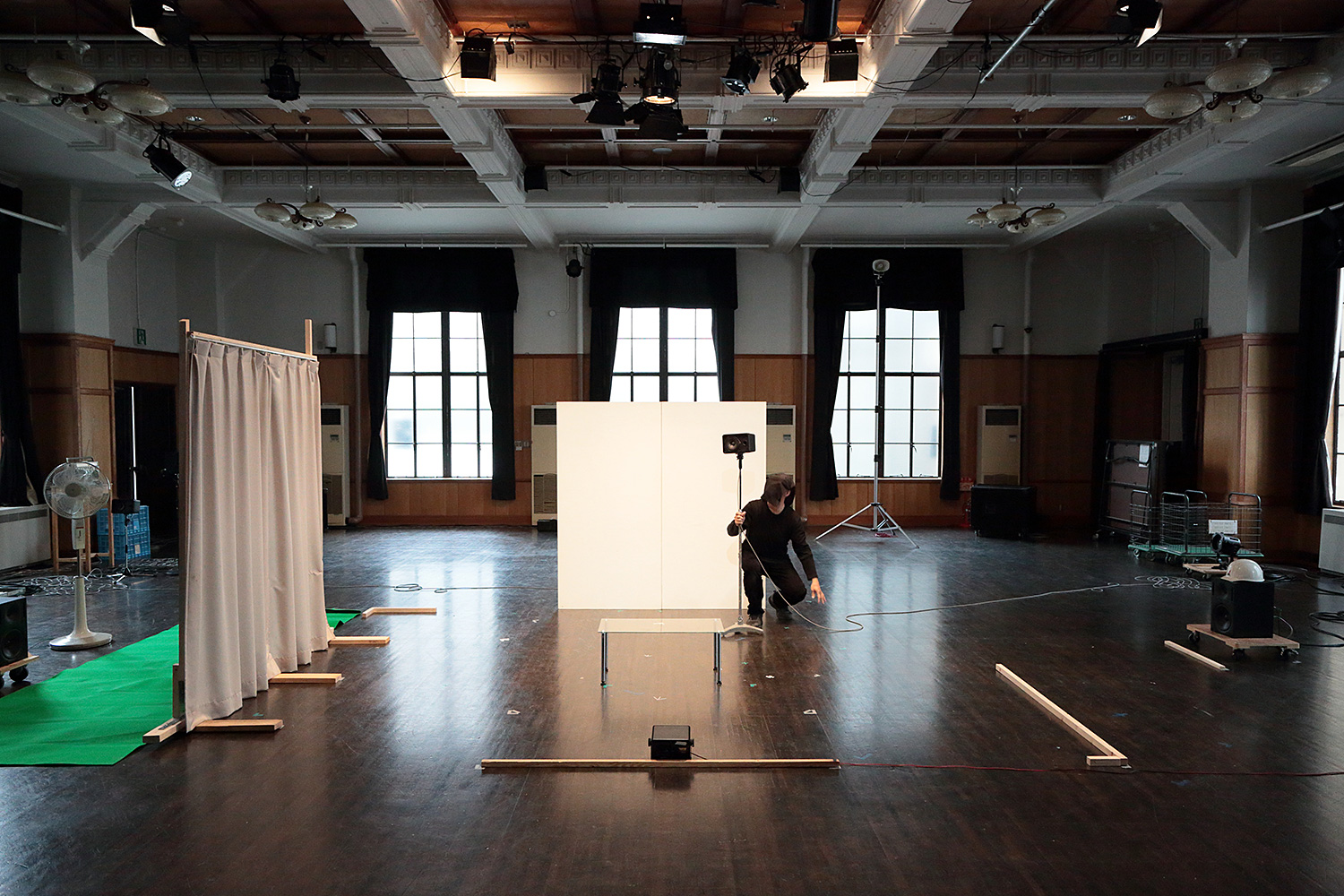

会場風景

「仮面」もまた、頭部を覆う髪の毛やベールの膜と同様、注目すべき小道具である。山元の写真には、写真が「表皮」「仮面」であること(でしかないこと)を示唆する装置がそこここに記号的に埋め込まれている。少女や若い女性の被写体、その人種的な偏好性、衣装や小道具のセットアップ、演出と即興の同居といった撮影手法や、現実離れした審美性への嗜好、「ファッション写真」との境界といった点で、山元の写真は、ヘレン・ファン・ミーネのそれと多くの共通点を持つ。だが一方で、写真の「表皮」性を自己言及的に埋め込む手つきが、単なる追従者や二番煎じから分かつ。山元の写真は、少女たちのイメージが、そして写真が「表皮」であることを(さらにはその脆い傷つきやすさを)さらけ出す。それは、自らの表皮性を忘却・隠蔽することで成り立つ一般的なファッション写真から隔てるとともに、それでもなお、仮初めの薄膜であるがゆえの美に引き込もうとする魔術的な魅力に満ちている。

関連レビュー

山元彩香「We are Made of Grass, Soil, and Trees」 |飯沢耕太郎:artscapeレビュー

2018/12/22(土)(高嶋慈)

松井沙都子「モデルハウス」

会期:2018/12/15~2018/12/24

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

現代日本の標準的な住環境に使用される内装材を用いて、ミニマル・アートを想起させる抽象的な構造物を模しつつ、その均質化された表層性や空虚さを露わに提示してきた松井沙都子。本展では、実際のモデルハウスの室内を撮影した写真作品と、内装材や照明器具を組み合わせた立体作品によるインスタレーションが展示された。

写真作品では、電化製品や家具、インテリアが配されたリビングルームやキッチンの一角が、淡々と写し取られている。その光景は、売り手側が演出し、買い手側が自己投影的に思い描く「マイホーム」「幸せな家庭」の完璧な像を共犯的に紡ぎ上げようとするが、住人の記憶や生活感の痕跡がないツルツルの表面で覆われた室内は、むしろ不在感や空虚さを際立たせ、「幸福で完璧なマイホーム」の虚構性こそを浮かび上がらせるようだ。

[写真:大島拓也 提供:京都市立芸術大学]

一方、より戦略的に美術史や制度論との接続を図りつつ、現代日本の住環境に対して批評的に言及するのが、内装材と照明器具を組み合わせた立体作品である。切り取られた白い壁を天井から照らすライト。矩形の窓枠と、半透明のアクリル板越しに輝く蛍光灯。約2.5m四方の正方形に切り取られた床と、間接照明の光。これらは、例えばカール・アンドレのフロア・ピースを想起させるなど、ミニマル・アートの美術史的記憶を喚起させつつ、「壁」「矩形のフレーム」「床や台座」といった要素は、より本質的には、ホワイトキューブの展示空間すなわち視線の制度を下支えしている構造を浮かび上がらせる。だが、天井のライトが照らし出すのは何も掛けられていない裸の壁であり、眩く照らされたフレームの中は空っぽで、台座のように持ち上げられた床面には何も載っていない。ここには、「見るべきもの」として照らし出されているはずの実体的な「作品」がない。パレルゴンを作品(エルゴン)へと転化させる転倒の身振りは、「見ること」を基底で支えているにもかかわらず、不可視化されていた存在を浮上させる。

[写真:大島拓也 提供:京都市立芸術大学]

こうしたパレルゴンのエルゴン化という操作は、「台座」という装置を「彫刻」化させる竹岡雄二の作品を想起させる。だが松井は、ミニマル・アートへの美術史的接続や制度論をめぐる問題意識を引き継ぎつつ、その表面を「現代日本の標準的な家の内装材」という皮膜で覆い、擬態させてしまう。適度な凸凹感や木目が、無機質ではなく暖かみを感じさせる壁紙やクロス、フローリング材。その薄い皮膜で覆われた空間を、人間味を帯びた居住空間として暖かく照らし出す照明器具。私たちの生活空間は、鉄骨やコンクリートの骨組みを覆い隠すそうした皮膜に均質的に覆われている。松井作品は、ホワイトキューブの展示構造を入れ子状に反復し、ニュートラルな見かけを装いつつ、内装材を異物として侵入させ、表面に貼りついて擬態させることで、「現代の日本の家」の半ば不可視化された基底そのものをこそ眼差すように促すのだ。

2018/12/20(木)(高嶋慈)

Monochrome Circus『TRIPTYQUE/三部作』

会期:2018/12/08~2018/12/09

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

京都を拠点に1990年に結成され、コンタクトインプロビゼーションを共通の身体言語として活動してきたダンスカンパニー、Monochrome Circus。今回の上演では、主宰の坂本公成+森裕子という原点的な単位を軸に、初期、中期、近作の3つのデュオ作品を上演した。また、上演会場であるArtTheater dB KOBEを運営するNPO法人DANCE BOXが、若手ダンサー育成事業の「国内ダンス留学@神戸」を継続(2012~17年)してきたことも踏まえ、修了生である新鋭ダンサー2名(中間アヤカと山本和馬)に振付を手渡し、次代への継承を試みている。

『Endless』(2013年初演)は、坂本と森が長年培ってきたコンタクトインプロビゼーションを、元来のトレーニング方法から作品としての強度へと昇華させた作品。冒頭、ほとんど視認不可能な闇のなか、横たわって重なり合った2人の身体は、上下を入れ替えながら、時計の針の回転のように円を描いて転がり続ける。身体を密着させ、互いの体温や重みを受け止め、背中に回した手の感触を感じながら、永遠のような時間が続く。山中透によるアンビエントなノイズサウンドが、時空間のタガが外れたような浮遊感と脱時間性を強調する。「甘美な恍惚と終わりなき苦役」という矛盾した言葉が頭に浮かぶ。やがて動きを止め、仰向けに横たわった坂本は足の裏や両手で森の身体を支え、地上から浮遊した森は、さらに重力からの解放を切実に求めるように腕を伸ばす。足の裏、腕、指先、腰、背中、肩というように、2人はコンタクトポイントを次々と入れ替え、しかし常に身体の一部分を接触させたまま、流れるような動きの展開を生み出していく。次に相手がどう動くか、自分がどう動きたいか。コンタクトポイントは、相手の身体を支える物理的支点であると同時に、相手と自分の身体的コミュニケーションの繊細な伝達ポイントでもあることが、自ずと了解される。流れがよどむことなく次々と体勢を入れ替えて動きを展開させる2人の身体は、流れる水かひとつの生き物のようであり、このデュオの真骨頂が遺憾なく発揮された作品だった。

[撮影:岩本順平]

一転して、続く『夏の庭』(1998年初演)は、ストーリー性の高い作品。冒頭、喪服を着て正座した坂本は、沈鬱な表情で客席と相対する。そこへ歓声とともに現われ、駆け回る十数人のダンサーたち。鬼ごっこのように「誰かにタッチする」ワークを繰り返す彼らは、白い服を着ていることも相まって、さざめく死者の魂の群れのように見える。死者たちの突然の訪問が去った後、正座からくずおれる坂本の身体。すり切れたレコードのように同じフレーズを反復するピアノの音は、彼の時間が止まったまま、前に進まないことを暗示する。ひぐらしの声、雑音混じりの玉音放送、遠雷と夕立ちの音。音響が「夏」の回帰を示し、喪服の男(坂本)は彼の元へ帰ってきた少女の魂(森)と束の間の邂逅を果たす。無邪気に駆け回って男に飛びつき、リフトからのコンタクトを繰り出す少女。身体的な接触が、生者と死者に分かたれた互いの世界の触れ合えなさをより強調する。互いに引っ張り合う腕は、コンタクトの基点であると同時に、相手を自分の世界に留めようとする心理としても表出する。やがて少女は、大勢の死者の魂の群れのなかへ再び戻って行き、束の間の逢瀬の余韻だけが男に残された。

[撮影:岩本順平]

最後の『きざはし』(2006年初演)は、坂本と森のデュオから、今回、中間アヤカと山本和馬に手渡された作品。テーブルの下の狭い空間には男が潜り込み、ナイフが敷き詰められたテーブル上には女が横たわる。暗く狭いが安全な世界に閉じこもろうとする怯えた男。ゆっくりと目覚め、世界の輪郭を確かめるように、テーブルの縁を歩み出す女。綱渡りのような緊張感。足を踏み外し、落下しそうになる危険。ナイフの落下音と光が闇を切り裂く。ますます怯え、身を縮こまらせる男と、脚を大きく振り払い、ナイフを床に薙ぎ払う女。坂本と森の基盤であるコンタクトを一切封じつつ、上/下に分断された世界が時に動きのリンクを見せながら、女と男、自由と拘束、危険と安寧、切り開く勇気と閉じこもる窮屈さといった抽象化された対立構造をシンプルに研ぎ澄ませて提示する。ただ惜しむらくは、私が前回鑑賞した舞台とは床のリノリウムの質が違っていたのだろう、落下したナイフの衝撃音がリノリウムに吸収され、見ている側も身の危険を感じるほどの鋭角さで迫ってはこなかった。だがそれは一方で、(音響的な演出ではなく)ダンサーの身体が常に「現実の危険」と隣り合わせであることを音響的に感取することが、この作品の本質にあることを浮かび上がらせる。

[撮影:岩本順平]

また、3部作全体の構成もよく練られていた。『Endless』で坂本と森のコンタクトによるデュオの真髄をまず見せ、『夏の庭』ではそれを核としつつ大勢のダンサーを招き入れて間口を広げ、最後の『きざはし』で若い世代に手渡す。あえてカンパニーメンバーでないダンサーに手渡したことで、2人の技術や作品世界の強度の揺るぎなさが確かに伝わってきた。

関連レビュー

ダンス×文学シリーズvol.2 きざはし/それから六千五百年地球はぐっすり寝るだろう|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/12/09(日)(高嶋慈)

サウンド/ドラマ「おじさんと海に行く話」

会期:2018/12/07~2018/12/08

京都芸術センター[京都府]

音響家、音楽家として活動する荒木優光が2009年より継続して行なっている、音を主体とした上演シリーズの新作。荒木はこれまで、ある人物に取材したドキュメンタリーや環境音のフィールドレコーディングを素材に音響作品を制作してきた。今回は、『忘れる日本人』『山山』『正面に気をつけろ』の戯曲を地点へ提供している気鋭の作家、松原俊太郎にテキストを依頼。音響の構築を通したフィクションの世界の提示は、

舞台上には、床に置かれた角材が矩形の間取りを示し、白いベニヤ板は壁を、カーテンと緑のカーペットはベランダへ続くガラス戸を示すというように、「アパートのワンルーム」の空間が暗示される。この上演空間で「演じる」のは、生身の俳優ではなく、剥き出しのスピーカーから流れる「声」だ。スピーカーは、狭いワンルームに暮らす、引きこもりの30代の男のぼやきを発し始める。訪問者は宅配業者だけで、それも間違いの配達だ。そんな彼の所に突然現われる、「家出少女」のメイ(もう1台の背の低いスピーカーが彼女の存在を代替する)。屈託のない明るさとシニカルな視線の同居が魅力的なメイは、男を「おじさん」と呼び、「海に連れて行って」と頼む。メイのペースに乗せられた男は海を目指して出かけるが、バスはなぜか暗い夜の森に到着し、迷彩服を着込んだ奇妙な乗客たちは、「夜を暗くするため」街の灯りを目がけて銃を撃つ。メイは道中「轢かれた犬の心臓」を拾い、海へ運んで埋葬しようとするが、「それは私の心臓だ」と主張する別の乗客と言い争いになる。2人はなかなか海に辿り着けず、シュールな物語設定と、「おじさん」の関西弁の脱力感が奇妙に同居した世界を彷徨う。それは、彼の孤独な妄想世界とも、家庭や社会に居場所のない2人が(実在しない)安住地を求めてひたすら都市の表層を彷徨うストーリーともとれる。そんな2人を、風に乗って聴こえる街路のコーラスが、美しい鐘の重なり合う荘厳な響きが、年越しのカウントダウンの花火の音が、優しく包み込む。

[撮影:前谷 開]

生身の俳優を代替する「大小2台のスピーカー」は、黒子のスタッフにより、体の向きの変化や移動が行なわれる。カーテンを揺らす風は、扇風機が送る風だ。剥き出しの機材、露わな配線。「擬人化された機材」が演じる無人の演劇。それは、「目には見えないが、ここにあると仮定される世界(演劇の表象する世界)」と、「実際に目の前にあるモノ(物理的な機材)」との同期と乖離を最大限に示し、「仮構されたイメージと現実の物理的実体との二重写し」という演劇の本質をあぶり出す。

また、「主役」2人の擬人化されたスピーカーの他にも、複数のスピーカーが各所に配置され、立体的な音響の場を形成する。とりわけ、2人が「移動中」/「舞台転換」の間に流れる雑踏のざわめきなどの環境音の構築の精度はすばらしく、その場に自分も身を置いているかのように音に全身を包まれる。その臨場感と、剥き出しの構造の二重性に眩暈さえ覚える。

[撮影:前谷 開]

荒木の過去作品、例えば『パブリックアドレス-音場2』(2013年初演)では、生まれつき目の見えない男性と、インタビューする荒木の会話の録音が、フィールドレコーディングの環境音を交えて音響空間として構築されていた。そこでは、「聴覚」による男性の知覚世界を擬似的に追体験することが、「音響上演」であることの根拠を与えていた。では本作の場合、松原の書いた「テキスト」に対して、荒木は音響的にどう介入するのかが賭け金となる。荒木の演出は、基本的に、戯曲の「配役」「場面転換」を機材の配置構成によってなぞり、「ドラマ」の虚構世界の出現と「サウンド」の物理的構造の露呈、その二重性が「演劇」の本質を浮かび上がらせ、見る者に絶えず自覚させ続けていたと言える。従って、タイトルの「サウンド/ドラマ」の斜線は、両者を接続すると同時に切り離す、両義的な記号として機能する。

[撮影:前谷 開]

この関係性(二重写しと矛盾の露呈という安定状態)が崩されるのが、終盤だ。それまで、「おじさん」「メイ」を演じていた2台のスピーカー、さまざまな環境音を担っていた他のスピーカー、扇風機やラジカセ、舞台背景を担っていた角材や板材などが、黒子によって舞台中央に集められ、その物質的な集積の存在感が、表象世界を凌駕し始める。同時に、2人を取り巻く周囲の雑音も、「背景」であることを止めて音響的な存在感を増し始める。警官と思しき人物に誘拐を疑われ、尋問される「おじさん」。「メイ、逃げるぞ」という台詞を放ち、2人は繁華街の人込みを、外国語の飛び交う屋台の間を、もはや判然としない風景のなかを、駆け抜けていくのだろう(と想像される)。「主役」2人のスピーカーは他の機材のなかに埋没し、彼らが立てているであろう荒い息の音は周囲のノイズと等価になり、もはや観客には彼らの姿が「見えない」。松原によって戯曲に書き込まれた、現実世界から/戯曲世界からの彼らの「逃亡」は、無数のノイズに溢れる音の海(そう、まさしく「海」)への埋没によって、音響的に完遂されるのだ。その一方、ラストで唐突に天井から落下し、ガラステーブルにぶつかる「マイク」は、二重、三重に「消去」が完遂された虚構世界を、さらに外側から打ち破る異議申し立てとして、衝撃音を鳴り響かせていた。

2018/12/08(土)(高嶋慈)

野村恵子×古賀絵里子「Life Live Love」

会期:2018/10/26~2018/12/24

入江泰吉記念奈良市写真美術館[奈良県]

野村恵子と古賀絵里子、女性写真家の2人展。野村は、雪深い山村に取材し、猟で仕留められた動物や闇を焦がす火祭りなどを生活風景とともに撮ったダイナミックな新作を展示。生と死、聖と俗、闇と光の混淆する力強い世界を提示した。また、ロードムービー風の匿名的な風景と女性ヌードが交錯する「赤い水」のシリーズ、自身のルーツである沖縄を撮ったシリーズも展示。とりわけ沖縄のシリーズは、寂れたスナック街、生活臭の漂う室内風景、ポートレート、ずらりと並べられたブタの頭部など、生と死が濃密に混ざり合った強烈な「南」の色彩とぬめるような湿気が同居する。

一方、古賀絵里子は、高野山を撮った「一山」のシリーズや、サンスクリット語で「三世」(前世・現世・来世)を意味する「TRYADHVAN」のシリーズを展示。僧侶との結婚や出産といったプライベートな出来事が撮影の契機にあるというが、私写真というより、生者と死者の記憶が曖昧に溶け合ったような幻想的な世界を四季の光景とともに写し取っている。なかでも、コンパクトなプリントサイズながら最も惹き込まれたのが、浅草の下町の長屋で暮らす老夫婦を6年間かけて撮った「浅草善哉」。展示空間は90度の角度で向き合う左右の壁に分かれ、右側の壁には、夫婦が営む小さな喫茶店の室内、カウンター越しの屈託のない笑顔、気温と天気が几帳面に綴られたカレンダーなど、2人がここで長年はぐくんできた生活の営みが活写される。一方、左側の壁に進むと、「老い」が確実に2人の身体や表情に表われる。セピア色になった、店を切り盛りする若い頃の写真の複写が挿入され、隣に置かれた老女の眼のアップは、彼女の視線がもはや未来ではなく、過去の追憶に向けられていることを暗示する。そして、無人になった室内、空っぽのカウンター、雨戸が閉ざされた店の外観が淡々と記録され、閉店と(おそらく)2人がもうこの世にはいないことを無言で告げる。ラストの1枚、店の前に佇む2人を車道越しに小さく捉えたショットは、現実の光景でありながら、彼岸に佇む2人を捉えたように感じられ、強い彼岸性を帯びて屹立する。ドキュメンタリーでありながら、写真が「フィクション」へと反転する、魔術的な瞬間がそこに立ち現われていた。

2018/12/05(水)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)