artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

北澤美術館所蔵 ルネ・ラリック アール・デコのガラス モダン・エレガンスの美

会期:2020/02/01~2020/04/07(※)

東京都庭園美術館[東京都]

※2月29日〜3月31日は臨時休館(3月16日現在。最新の状況は公式サイトをご参照ください)

フランスは装飾美術に長けた国である。その根底にあるのが「ラール・ド・ヴィーヴル(生活の芸術)」という思想だ(「アール・ド・ヴィーヴル」という読み方もある)。つまり生活のなかに自分が好きなものや心惹かれるものを取り入れて、人生を豊かにしたいと考える人がフランスには多いのである。その出発点のひとつとも言えるのが、1925年に開かれた「パリ万国博覧会(アール・デコ博覧会)」だろう。同博覧会のメイン会場にガラスの噴水塔を製作し、注目を大いに集めたのがルネ・ラリックである。以後、ラリックはアール・デコを代表するガラス工芸家として君臨した。いつの世も、技術革新によって産業が発達する。ガラスは型吹きやプレス成型などを用いれば加工が容易で、量産に適する。しかも独特の透明感と輝きを持つため、ラリックは貴石に代わる新素材としてガラスに着目した。それまでジュエリー作家として培った経験と審美眼を存分に発揮することで、ガラス工芸で成功を収めたのである。

本展はラリックのガラス工芸品の全容を紹介する展覧会だ。何しろ、会場の東京都庭園美術館は旧朝香宮邸である。同邸宅は世界的にも貴重なアール・デコ建築で、正面玄関ガラスレリーフ扉はラリックの作品としても知られている。香水瓶をはじめ、食器や花瓶、ランプ、化粧道具、アクセサリー、印章、カーマスコットなど、ラリックはありとあらゆる生活道具を魅力的なガラス工芸品に変えた。その数は4300種類にも及ぶ。例えば欧州では1920年代以降に一般女性の間にも化粧の習慣が広がったのだが、そもそも貴婦人だけの習慣だった化粧道具には、金銀などの高級素材を使った装飾が施されていた。ラリックはそこにガラス細工を施し、同じような贅沢を一般女性にも提供したのである。特に女性は化粧をする行為自体に喜びやときめきが伴う。装飾美術にはそれをより一層高める役割があるとラリックは認識していたのだ。もちろんそれは商品の売れ行きにも直結する。

旧朝香宮邸正面玄関ガラスレリーフ扉(部分)1933、東京都庭園美術館蔵

旧朝香宮邸正面玄関ガラスレリーフ扉(部分)1933、東京都庭園美術館蔵

日本には昔から工芸品には「用の美」という概念があるが、用の美と装飾美術とは、美の意味が異なる。前者はどちらかと言うと機能美や素朴な美を指し、暮らしに寄り添うものであるが、後者は詳細につくり込まれた美を指し、生活に彩りや刺激を与えるもののような気がする。アール・デコ博覧会以降、フランスでは装飾美術が「ラール・ド・ヴィーヴル」の下地となっていったのだろう。その後、欧州ではファインアートが発達し、近年はむしろ用をなさないものこそ芸術価値が高くなる現象が起きている。したがって装飾美術からファインアートへ、「ラール・ド・ヴィーヴル」の価値観も移行したのかもしれないが、その点ははっきりとはわからない。しかしラリックが残したガラス工芸品を見ていると、その境界すらも薄らいでいく。約1世紀前、フランスには優れた装飾美術に彩られた生活文化が確かにあった。

香水瓶《牧神のくちづけ》モリナール社、1928(右から3番目)ほか香水瓶各種 北澤美術館蔵[撮影:清水哲郎]

香水瓶《牧神のくちづけ》モリナール社、1928(右から3番目)ほか香水瓶各種 北澤美術館蔵[撮影:清水哲郎]

公式サイト:https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/200201-0407_lalique.html

2020/02/28(金)(杉江あこ)

「コズミック・ガーデン」サンドラ・シント展

会期:2020/02/11~2020/05/10(※)

銀座メゾンエルメス フォーラム[東京都]

※3月3日〜3月22日は臨時休館(3月16日現在。最新の状況は公式サイトをご参照ください)

いま、世界中に新型コロナウィルスの感染が広がり大騒動となっている。本展を観たのは2月28日。ちょうど安倍首相が全国の小中高校に臨時休校要請を呼びかけた翌日のことだった。このあたりから全国の美術館の臨時休館が相次いで発表され、私は慌てて展覧会を観に出かけたのだった。マスクは言うまでもなく、トイレットペーパーなどの紙類まで売り切れるし、世の中全体が得体の知れない恐怖に対してパニックを起こしている状態である。この異様な状況は、3.11以後の社会に似ているとふと思い起こした。あのときも震災や津波の恐怖とともに、目に見えない放射線に脅えたのだった。放射線もウィルスも、目に見えないからこそ恐怖が増大する。

例外なく、私も漠然とした恐怖にさらされたひとりだった。マスクを着用し、外出先でもこまめに手洗いと消毒を行ないつつ訪れた本展は、そんな心境をまさに見透かすような内容だった。壁一面に塗られた青の世界にまず圧倒される。淡い青から濃い青へと徐々に変化する青のグラデーションのなかで、白い線画が浮遊している。白い線画は雲や霧、波しぶきのようであり、自分が鳥になって青空を駆け巡り、また海を見下ろしているような気持ちになった。なかなか爽快な眺めである。さらに奥へ進むと、紺碧の空間が待ち受ける。床には絨毯が敷かれ、靴を脱いで上がるよう指示される。絨毯にまで白い線画が飛び跳ねるように及んだそこは、無限の星が瞬く宇宙だった。果てしない宇宙の中に身を置き、寝そべって、静かに星々を眺める時間が用意されていた。

本展のアーティスト、サンドラ・シントが想定したシナリオは、おそらくこの空、海、宇宙の世界までだったに違いない。しかしこのとき、私が感じたのはウィルスの存在である。最初から薄々と感じてはいたが、この宇宙の中に入った途端、幻想的な星々がウィルスの大群に見えて仕方がなかったのだ。目に見えない恐怖が可視化された(ように見えた)瞬間である。だからと言って、恐怖が一層高まったのかと言うとそうではない。むしろ可視化された(ように見えた)ことで、肝が据わったのである。あぁ、もしかすると、こんな風にウィルスが人間の社会を取り巻いているのかもしれない。ならば覚悟を決めて、ウィルスとともに共生しようではないか。言うなれば、こんな心境である。シントが問いかけるのは、「カタストロフや混沌といった状況に直面した時、私たち人間が感情と向き合う時間」だと言う。まさにそんな時間を体験できた。

公式サイト: https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/200211/

2020/02/28(金)(杉江あこ)

UMA / design farm展 Tomorrow is Today: Farming the Possible Fields

会期:2020/02/25~2020/03/28

クリエイションギャラリーG8[東京都]

新しいタイプのデザインスタジオが現われたと思った。いや、新しいというと語弊が少しあるかもしれない。斬新とか、新進気鋭とか、そういう意味ではない。本展は大阪を拠点に活動するUMA / design farmの仕事を紹介した展覧会なのだが、その領域の幅広さに驚いた。ロゴやポスター、パッケージ、商品企画、書籍などのグラフィックデザインから、サイン計画、ピクトグラム、そしてさまざまな施設の仕組みづくりにまで携わっている。もちろん第一線で活躍するアートディレクターなら、このくらいの領域まではやるのかもしれない。nendoをはじめ、分野を横断したデザインスタジオも増えている。しかし従来のアートディレクターやデザイナーとは違う何かを感じた。それは彼らが掲げる、当事者と「ともに考え、ともにつくるデザイン」という点に尽きるのではないか。グラフィックデザインを基軸にしながらも、言わばソーシャルデザインの領域にまで踏み込んだ仕事という印象を受けたのだ。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

それがもっとも如実に表われていたのは、Room Bに展示された三つのプロジェクトである。いずれもプロセスが特徴的ということで、初めにそのプロセスが5コマ漫画でユニークにまとめられていた。例えば奈良県で障害者の就労支援を行なっている福祉施設「たんぽぽの家」では、彼らは冊子のデザインをはじめ、同施設が行なう「Good Job! Project」の協働者を務める。福祉×アート、工芸、デジタルファブリケーションなどさまざまな分野に挑みつつ、障害者の仕事づくりを一緒に模索しているのだ。ここでも当事者とともに考え、ともにつくることを大切にしているため、実に前向きで健やかで、彼ら自身も非常に楽しんでいる印象を受けた。

また、Room Aには「UMA / design farmが考えるデザイン」として1枚のポスターが掲げられていた。そこにはシンプルな図とともにこう記されている。「1. 魅力を最大化する」「2. バラバラになったものを組み立てる」「3. 世界のバランスを考える」「4. なにかの媒介になる」「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」。これまでにデザインの定義を多くのデザイナーや評論家たちが説いてきたが、彼らの仕事の特徴をもっとも表わしているように思えた定義は「5. 目に見えない新たな関係性をつくる」だ。ある施設や地域において、人と人との関係づくり、場づくり、仕事づくり、環境づくりというのを、当事者の目線で行なう彼らの仕事はやはりソーシャルデザイン以外の何ものでもない。こうした姿勢はいまの時流にとても合っているし、これからの社会でデザイナーにより求められる要素ではないかと感じた。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:UMA / design farm]

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/tomorrow-is-today/tomorrow-is-today.html

2020/02/28(金)(杉江あこ)

モダンデザインが結ぶ暮らしの夢展

会期:2020/01/11~2020/03/22

パナソニック汐留美術館[東京都]

大量生産品だけでは飽き足りない思いを持つ人が徐々に増えてきた昨今、工芸やクラフトという言葉が再注目されている。民藝運動に興味や関心を抱く人も絶えることがない。では、日本が大量生産へと舵を切ったのはいつだったのか。その原点を解き明かすのが本展だ。

1928年に輸出振興のため国が商工省工芸指導所を仙台に設立し、1933年にドイツ人建築家のブルーノ・タウトを顧問として招いたことから物語は始まる。文化や芸術のパトロンだった事業家の井上房一郎、もともと、フランク・ロイド・ライトの助手として来日し、その後も日本で活躍した建築家のアントニン&ノエミ・レーモンド夫妻、ブルーノ・タウトから家具デザインを叩き込まれた剣持勇、レーモンド建築事務所に勤めた後、家具デザイナーに転向したジョージ・ナカシマ、そして彼らと交流のあった彫刻家のイサム・ノグチと、戦前の1930年代と戦後の1960年代の二期をまたいで、日本のモダンデザインの幕開けを俯瞰する。

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示風景 パナソニック汐留美術館

展示を観ていくと、この時代、彼らは日本の工芸手法や素材使い、日本の伝統建築や生活様式を決して否定したわけではなかったことがわかる。これらの上に立ちながら、いかに合理的で機能的なモダンデザインを取り入れ馴染ませようとしたのか、その苦労の跡がうかがえるのである。タウトもレーモンドも日本文化の理解者であったし、おそらくゆっくりと地続きで工芸の量産化が進んでいたに違いない。ならば、大量生産が急速に進んだのはやはり戦後の高度経済成長期だったのか。

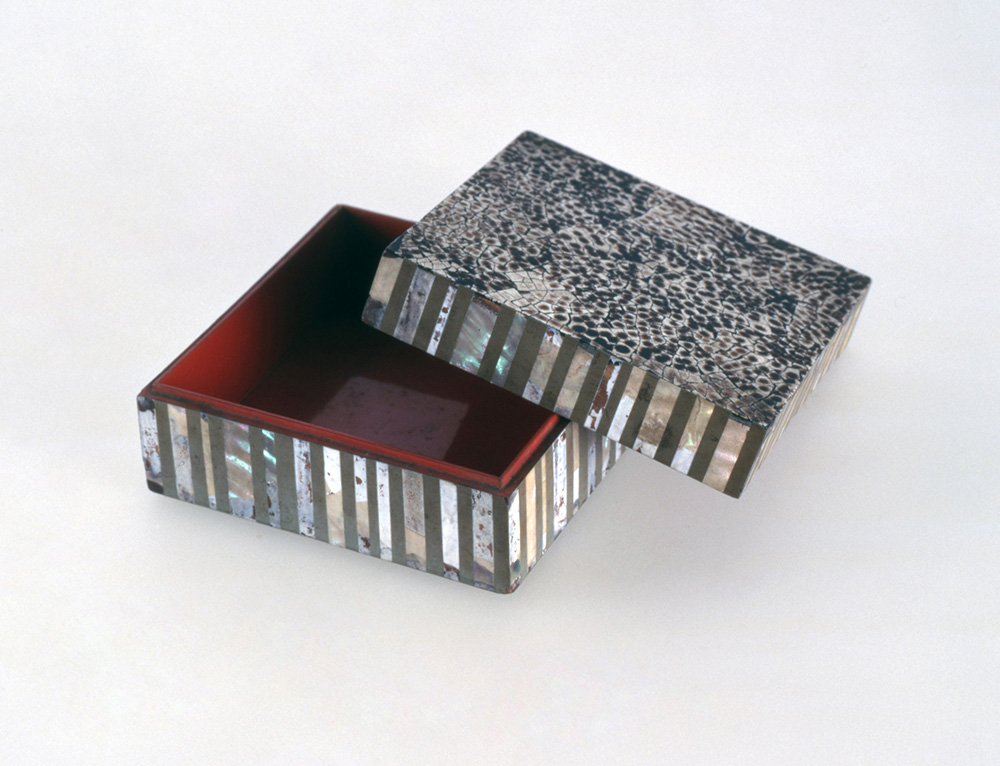

見どころは、タウトがデザインした工芸品や建築作品である。タウトというと桂離宮をはじめ日本文化を再評価した人物として知られ、書物もたくさん残しているが、日本では建築家としての手腕をあまり発揮できなかったようだ。国粋主義へと突き進んでいく世の中で、その行為が利用されてしまったのである。だからこそ現存する数少ない作品がとても貴重だ。日本の工芸ではあまり見ない卵殻螺鈿を施した角箱や丸箱、竹製の家具、またアジア貿易商人、日向利兵衞の別邸離れとして設計した「旧日向別邸」の写真や映像が見応えあった。「旧日向別邸」は日本の伝統建築を基本にしながらも、広い舞踏室があり、また、階段を5段ほど上がったオープンスペースには客室があるなど、実にユニークな空間構成なのである。さらに真っ赤に塗られた壁、手すりに曲げ竹が用いられた階段、天井からいくつもぶら下がる豆電球と、ユニークな要素は尽きない。もし日本が第二次世界大戦に参戦し敗戦することなく、またGHQに占領されることなく、戦前のスタイルのままゆっくりとモダンデザインを模索していたならば、どうなっていただろう。ふとそんな別の歴史を妄想してみるが、それはまったくせんないことである。

ブルーノ・タウト《卵殻螺鈿角形シガレット入れ》1935、群馬県立歴史博物館蔵

ブルーノ・タウト《卵殻螺鈿角形シガレット入れ》1935、群馬県立歴史博物館蔵

ブルーノ・タウト「旧日向別邸」1936[撮影:斎藤さだむ]

ブルーノ・タウト「旧日向別邸」1936[撮影:斎藤さだむ]

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200111/

2020/02/06(木)(杉江あこ)

記憶の珍味 諏訪綾子展

会期:2020/01/18~2020/03/22

資生堂ギャラリー[東京都]

アートの題材に食を扱うことは危険をややはらむ。もう何年も前、フードアーティストの諏訪綾子の展覧会を初めて観たときに、食べ物をこんな風に大胆に扱っていいものかと動揺した。そんな感想を持つ人はほかにも少なからずいるはずだ。おいしいとか、栄養や健康的とか、オーガニックとか、一般的な食に対する見方とは異なるアプローチで、諏訪は食に向き合う。詩的で美しく、ときに毒々しくてまがまがしい。これが絵画や彫刻ではなく、食だからこそ、きっと多くの人々の心を打つのだろう。鑑賞者は味覚、嗅覚、触覚、視覚、ときには音楽による演出で聴覚までを総動員して、作品と対面するからだ。鑑賞者の常識を揺るがせながらも、これがフードアートの強みと言える。

展示風景 資生堂ギャラリー[撮影:加藤健]

展示風景 資生堂ギャラリー[撮影:加藤健]

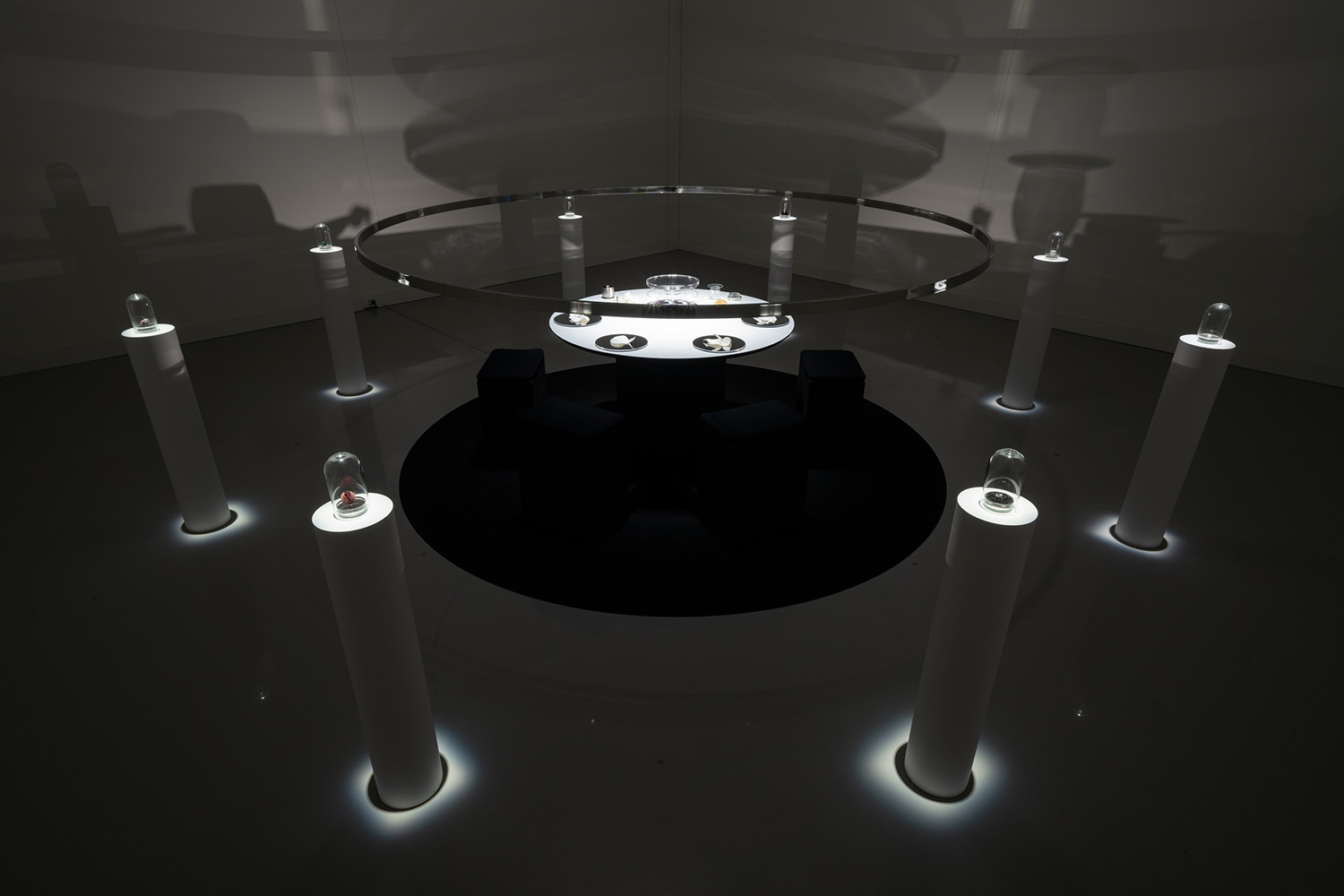

本展はそのなかでも嗅覚に焦点を当てた内容だった。展示室中央に円いテーブルが設えられ、それを囲むように八つの「記憶の匂い」が支柱上に展示されている。円いテーブルの周囲は「『記憶の珍味』をあじわうリチュアル・ルーム」で、ここでときどき、パフォーマンスが催される。私は偶然にもそのパフォーマンスを観ることができたのだが、これが噂通りに幻想的で面白かった。周りの照明を落としたなか、テーブル上だけにスポットライトを当て、白い衣装を着た諏訪が着席者一人ひとりに「記憶の珍味」を振る舞う。金箔が貼られた大きな葉や百合の花びらなどの道具や食器類は、すべて自然物を3Dスキャンしスケールを変えてつくられたものだと言う。諏訪の艷やかな風貌もあいまって、やや怪しげな魔女の儀式のように見えて仕方がないが、これは茶道や香道のように自然を尊びながら美意識を共有し、着席者が感性を研ぎ澄まして「記憶の珍味」を味わえるようにするための演出なのだと言う。パフォーマンス終了後、私も実際に八つの「記憶の匂い」を嗅いでみた。香木のような匂い、甘酸っぱい匂い、アンモニア的な刺激臭など、それぞれどこかで嗅いだ記憶があるようなないような、いったいこれは何の匂いだろうという思いが頭のなかをぐるぐると駆け巡る。気になったひとつの「記憶の匂い」をスタッフに伝えると、「記憶の珍味」を味わえる別室へと連れて行かれる。私が選んだ「記憶の匂い」は、チケットによると「孤独と自由」だそうだ。爽やかななかにどこか草のような湿った匂いが現われる点に引っ掛かったのだ。さらにここからが強烈だった。スタッフの指示通り、真っ暗な個室に入り、小さな光に近づいてその前に立つ。これから体験する人のためにあまり多くを明かさないが、とにかくひとりでこんな状態で立っていたら、もう心臓がドキドキして恐怖すら覚えてしまうような仕掛けが待ち受ける。そしてようやく「どうぞ」という合図が流れ、「記憶の珍味」を食べる。口腔内を通して嗅ぐ匂いは先ほどよりも強く、まさに匂いを味わう体験だった。それにしてもこの匂いにまつわる私の記憶が何だったのかが、いまだよくわからない。アロマオイルにしても、私は樹木や草の匂いに惹かれるのは確かだ。子どもの頃に近所の公園や保育園の庭で遊んだ記憶と結びついているのか。ひとりっ子で内気な性格だった私はひとりでよく遊んでいた。まさに「孤独と自由」だったのかもしれない。

公式サイト:https://gallery.shiseido.com/jp/exhibition/

2020/02/06(木)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)