artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

日本のアートディレクション展 2019

会期:2019/10/23~2019/11/16

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)/クリエイションギャラリーG8[東京都]

ADC(東京アートディレクターズクラブ)の年次公募展「日本のアートディレクション展」が今年度も開催された。ギンザ・グラフィック・ギャラリーとクリエイションギャラリーG8の2館で同時開催され、前者では会員作品のADCグランプリ、ADC会員賞、原弘賞をはじめ数々のノミネート作品の展示が、後者では一般作品のADC賞10点の展示が行なわれた。類似のJAGDA賞ではグラフィックデザインが中心であるのに対し、ADC賞はコマーシャルフィルムや環境空間なども含めた広告全般を対象にしている点が特徴だ。今年度、ADC賞に選ばれたひとつ、三井住友カード「企業広告」コマーシャルフィルムは、「電子マネー元年」と言われる現代の世相を象徴する内容だった。どこの国なのかわからない荒野に立つ青年が、旅人に出会い、「お金とは何か」という概念的な問いを突きつけられる。登場する役者は日本人なのに、まるで西部劇かロードムービーのワンシーンでも観ているような気分になる。こうした優れたコマーシャルフィルムがあることに、日本の広告業界もまだ捨てたものではないと思わされた。

ADC賞10点のうち3点も受賞したアートディレクターの三澤遥にも注目した。そのうち1点は自身の個展の環境空間であるが、2点はいずれも情緒的な手法を取りながら社会の問題解決に挑んでいたからだ。岡村印刷工業「興福寺中金堂落慶法要散華 まわり花」のジェネラルグラフィックは、紙の折りの構造を工夫することで、散華として空中に撒いたときに一輪の花のように映るようにした作品だ。人の目の残像を利用して、平面から立体への展開を可能にした。またLinne「LINNÉ LENS」のスマートフォンアプリは、スマホをかざすだけで1万種類もの生き物の名前を瞬時にサーチするAI図鑑である。生物多様性の問題を考えるきっかけを与えるという点で、やはり現代の世相を象徴する内容だ。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:那須竜太]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[写真:那須竜太]

ADCグランプリを受賞したのは、アートディレクターの井上嗣也が手がけたCOMME des GARÇONS「SEIGEN ONO」のポスター、ジェネラルグラフィックである。これは約30年前のコム・デ・ギャルソンのファッションショーで使用された、ランウェイミュージックのオムニバスアルバムの復刻版である。凛とした黒い鳥を正面や側面から切り取った、写真の力を最大限に生かしたアートワークだ。コム・デ・ギャルソンといい、オノ・セイゲンといい、個性の強いクリエイターたちの作品であるにもかかわらず、それらに引けを取らず、と言って殺さず、絶妙なバランスでまとめている点が印象的だった。またADC会員たちによる審査風景を記録した短い映像が会場で紹介されていた点も良かった。身内による身内作品の審査ではあるが、審査の透明性や公平性を多少証明できたのではないか。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[写真:藤塚光政]

公式サイト:

http://www.dnp.co.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000741

http://rcc.recruit.co.jp/g8/?p=23149

関連記事

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展 続々 三澤遥 | 杉江あこ(artscapeレビュー/2018年12月15日号)

2019/11/02(土)(杉江あこ)

辰野金吾と美術のはなし 没後100年特別小企画展

会期:2019/11/02~2019/11/24

東京ステーションギャラリー[東京都]

辰野金吾は「建築家になったからには、日本銀行本店と中央停車場(東京駅)と帝国議会議事堂(国会議事堂)を設計したい」と語っていたそうだ。藤森照信による、そんなエピソードから本展は始まる。結構な野心家だったんだなという印象を抱くが、実際のところ、そうでなければ壮大な夢を叶えられなかったに違いない。おそらく野心があったおかげで人一倍勉学に励み、工部大学校(現・東京大学工学部)を首席で卒業し、英国へ官費留学ができた。帰国後は恩師ジョサイア・コンドルの後を継いで同校の教授となり、その後、自身の事務所を立ち上げて本格的に建築設計の道を歩んでいく。そして日本銀行本店と中央停車場を設計する夢は叶えた。帝国議会議事堂の設計については、自ら設計競技を提案し審査に携わる途中で、スペイン風邪に罹り逝去してしまう。残るひとつは夢半ばであったが、最期まで野心を燃やし続けた人なのだ。

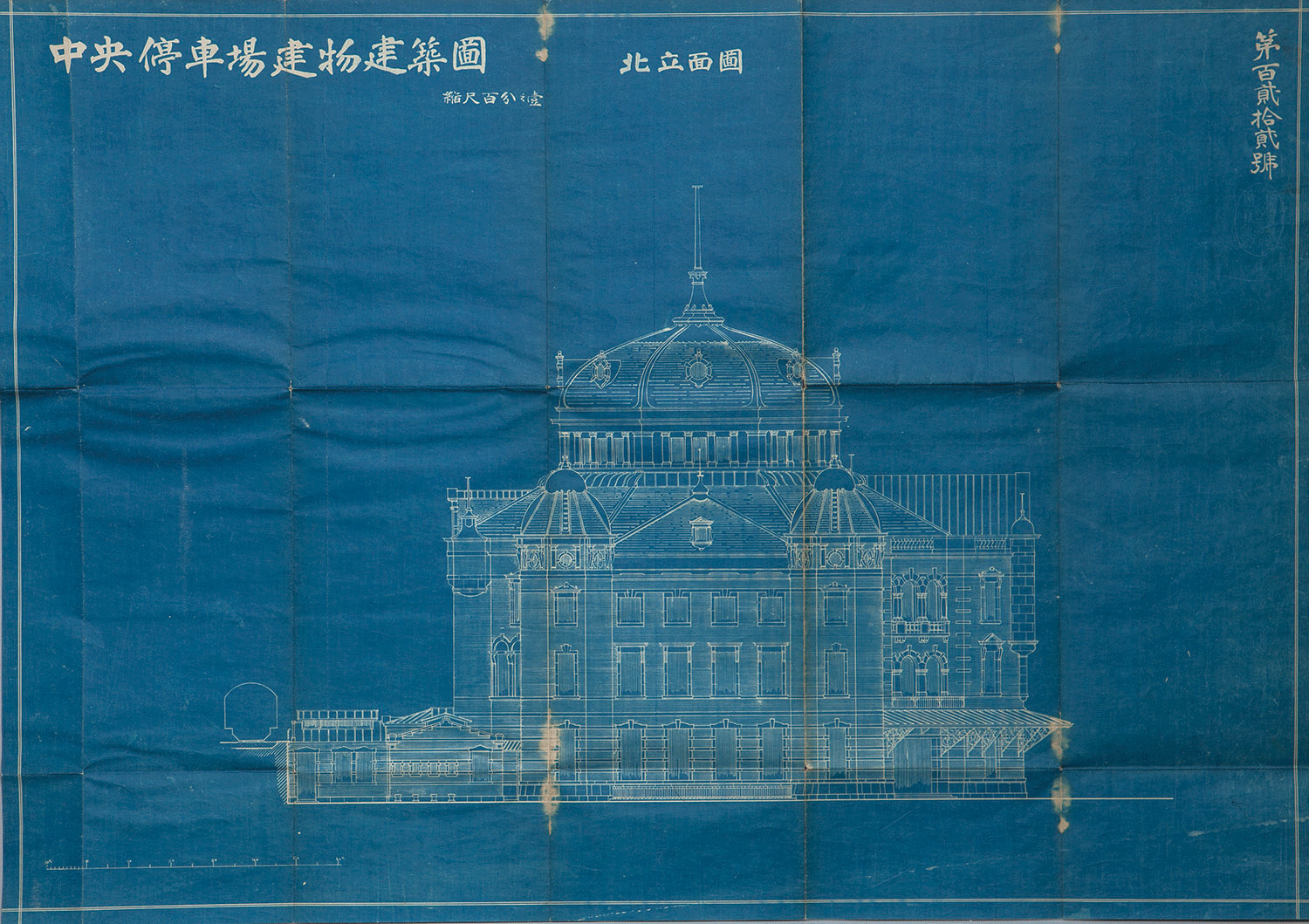

辰野が没して100年を迎えた今年、彼が設計した日本銀行本店本館(日本銀行金融研究所貨幣博物館)、旧・日本銀行京都支店(京都文化博物館)、そして東京駅丸の内駅舎(東京ステーションギャラリー)の3館でそれぞれに企画展が開催された。東京ステーションギャラリーでは、学生時代に出会った洋画家、松岡壽との交友関係を軸に美術との関わりを紹介しつつ、中央停車場の貴重な図面を展示している。当初、ドイツ人鉄道技師のフランツ・バルツァーが瓦屋根を冠した複数棟から成る和洋折衷の中央停車場設計案を出すが、それを辰野が引き取り、華やかなヴィクトリアン様式に変えたといったエピソードも紹介される。脱亜入欧が国是であった明治時代、産業革命以後の英国の都市景観から生まれたこの様式を採用することは必至だったのだろう。青図(青焼き)の平面図や立面図、断面図などがいくつも展示されていて、それらを眺めると待合室の多さに驚くが、それが当時の駅に求められた機能だったことがわかってくる。日本の近代建築の第一世代が辿った足跡に触れられる展覧会である。

辰野・葛西建築事務所《中央停車場建物建築図 北立面図》1910頃[鉄道博物館蔵]

辰野・葛西建築事務所《中央停車場建物建築図 北立面図》1910頃[鉄道博物館蔵]

辰野・葛西建築事務所《中央停車場建物展覧図》1911頃[鉄道博物館蔵]

辰野・葛西建築事務所《中央停車場建物展覧図》1911頃[鉄道博物館蔵]

現在の東京駅丸の内駅舎(北口)[©Yanagi Shinobu]

現在の東京駅丸の内駅舎(北口)[©Yanagi Shinobu]

公式サイト:http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201911_tatsuno.html

2019/11/02(杉江あこ)

エドワード・ゴーリーの優雅な秘密

会期:2019/09/29~2019/11/24

練馬区立美術館[東京都]

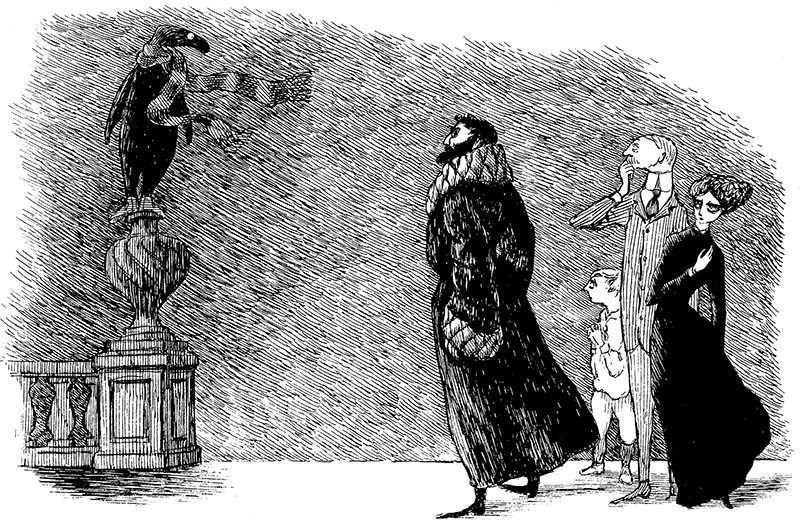

エドワード・ゴーリーは、きわめて異質な作風であるのに、カルト的な人気を誇る米国の絵本作家である。繊細なモノクロームの線描が得意で、それにより不気味さを醸し出しつつ、古典的な欧州貴族のような雰囲気も併せ持つ。私がゴーリーの作品に初めて触れたのは、絵本『敬虔な幼子』だった。これは神の教えに敬虔すぎる3歳の男の子の言動を淡々と描いた物語で、最後に男の子は風邪をこじらせてあっけなく死んでしまう。男の子を賛美しているわけでも同情しているわけでもなく、むしろ揶揄しているのか冷淡しているのか。その絶妙なトーンにやや戸惑いを覚えた。その後に読んだ絵本『うろんな客』にも唖然とした。ある日、突然やってきた胡散臭い、勝手気ままな生き物が家庭内をかき乱していく物語で、しかも17年経ってもまだ居るという結末である。うろんなのに、どこか憎めない愛らしい生き物として描かれる。

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《うろんな客》1957 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

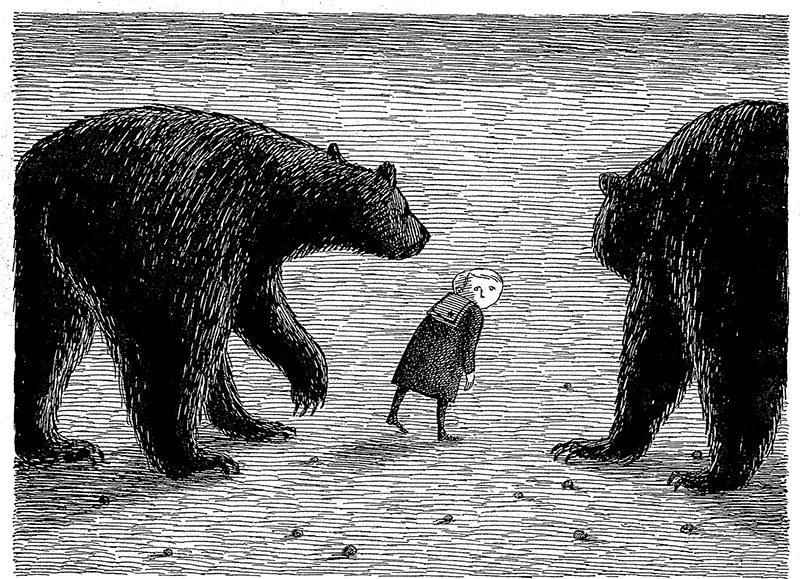

ゴーリーの作品は、おそらく予定調和な物語に飽き足らない人を強烈に惹きつけるのだろう。「敬虔」と言いつつ揶揄し、「うろん」と言いつつ愛する。またほかの代表作『不幸な子供』や『ギャシュリークラムのちびっ子たち』にも見られるように、登場する子供たちはたいてい容赦なく悲惨な目に遭って死んでしまう。その点が絵本としては異質なのだ。絵本だからといって子供を決して美化せず、夢や希望を与えることもカタルシスもない。だから読後に何とも言えない感情が残り、それが余韻となって後を引くのである。

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《不幸な子供》1961 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

《ギャシュリークラムのちびっ子たち》1963 挿絵・原画 ペン・インク・紙[エドワード・ゴーリー公益信託/©2010 The Edward Gorey Charitable Trust]

本展は主著の原画をはじめ、ほかの書籍に寄せた装丁や挿絵、また舞台美術まで、ゴーリーの仕事を多角的に紹介する内容だった。主著で見せる不気味さをほかの仕事ではあまり押し出すことなく、明るく洗練された絵だったことに驚いた。やはりゴーリーは絵が上手でセンスが良い人なのだ。だからどんなに不条理で悲惨で残酷な物語でも、それを上品にオブラートに包み込んでしまう。よくゴーリーの絵本について「子供向けではない」と言われるが、子供は怖い話が案外好きである。また私自身を振り返ってみても、そういう話こそ成長過程で良い糧になることは多い。平坦な作品を「毒にも薬にもならない」と言うが、ゴーリーはつねに毒をもって物語を伝えてきた。本展はその独特の魅力を知るきっかけとなるのではないか。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201906011559352588

2019/10/24(杉江あこ)

カルティエ、時の結晶

会期:2019/10/02~2019/12/16

国立新美術館 企画展示室2E[東京都]

カルティエの1970年代以降の現代作品に焦点を当てた展覧会である。展示作品もさることながら、私が面白いと感じたのは会場構成だ。手がけたのは、杉本博司と榊田倫之が主宰する新素材研究所である。タイトルのとおり、「時間」をテーマに掲げ、非常にユニークな会場構成を行なっていた。まず「イントロダクション」では、巨大な時計塔が鑑賞者を迎える。その場では気づかなかったが、これは針が逆回転する時計で、時間の逆行をメタファーとしているそうだ。カルティエに限らないが、ジュエリーに用いられるダイヤモンドやエメラルドなどの宝石は、地球上で何億年もかけて結晶化された石である。つまり何億年という時が宝石をつくり上げた。そうした意味で時間をテーマに掲げたことも理解できるし、時間を遡ることで、宝石の原点に向かうという意図も読み取れる。

「序章『時の間』」のクロック1点1点の周囲には、「羅」という日本の伝統的な織物の技法を用いて、川島織物セルコンと開発した白いファブリックが天井近くから吊り下げられていた。これは暗闇に降り注ぐ光をイメージしたもので、その大胆なファブリック使いに息を飲む。続くゾーンでも大胆な素材使いが見られた。「第1章 色と素材のトランスフォーメーション」では、檜で囲い、奈良県の春日山から産出された希少な春日杉の背板を張ったケースに、カルティエの作品が展示されていた。春日杉の背板を背景に、洗練されたデザインのティアラやネックレスが輝いているのだが、同時に背板も負けない存在感を示す。

新素材研究所

© N.M.R.L./ Hiroshi Sugimoto + Tomoyuki Sakakida

[Photo : Yuji Ono]

「第2章 フォルムとデザイン」ではもっと驚いた。大谷石のブロックが大量に積み上げられた展示空間だったからだ。深い地底にさまよい込んで宝石を発見するような演出だという。ここでは大谷石をはじめ、展示ケースに用いられた千年を経た神代杉がジュエリーに負けない存在感を示していた。大谷石は日本列島の大半がまだ海中にあった時代、火山が噴火し凝固した凝灰岩だという。つまり大谷石や神代杉は悠久の時の象徴と言える。宝石という悠久の時を経た鉱物にまさにふさわしい素材なのだ。ジュエリーという繊細な魅力がある一方で、何というかプリミティブな魅力も伝わる骨太な展覧会であった。

公式サイト:https://Cartier2019.exhn.jp

2019/10/24(杉江あこ)

風景の科学展 芸術と科学の融合

会期:2019/09/10~2019/12/01

国立科学博物館[東京都]

もし本展がデザイナーの佐藤卓が企画した展覧会でなければ、おそらく観ることはなかっただろう。国立科学博物館へ足を踏み入れる機会もほとんどなかったに違いない。サブタイトルである「芸術と科学の融合」という言葉を見つけたとき、何かワクワクした気持ちになった。未知なる扉を、佐藤がきっと開けてくれるに違いないと。

会場の入り口では、本展の概要と見方が説明されていた。まず風景写真を観てから、解説を読み、そしてまた風景写真を観ると良い。最初に風景写真を観たときの印象と二度目に観たときの印象とでは、おそらく変わっているに違いないとある。1番目に大きく展示されていた写真は、真っ暗な海の風景である。波しぶきがわずかに白く写っていることで、辛うじて海とわかるような写真だ。解説を読むと、場所は日本の東尋坊。タイトルは「プランクトンの日周鉛直移動」で、動物プランクトンが夜になると海の表面近くに浮かんでくることについて、主に解説されている。え、プランクトン!? というのが率直な感想だ。この幻想的な海の写真を観て、いったいどれだけの人がプランクトンを想像するのだろう。

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

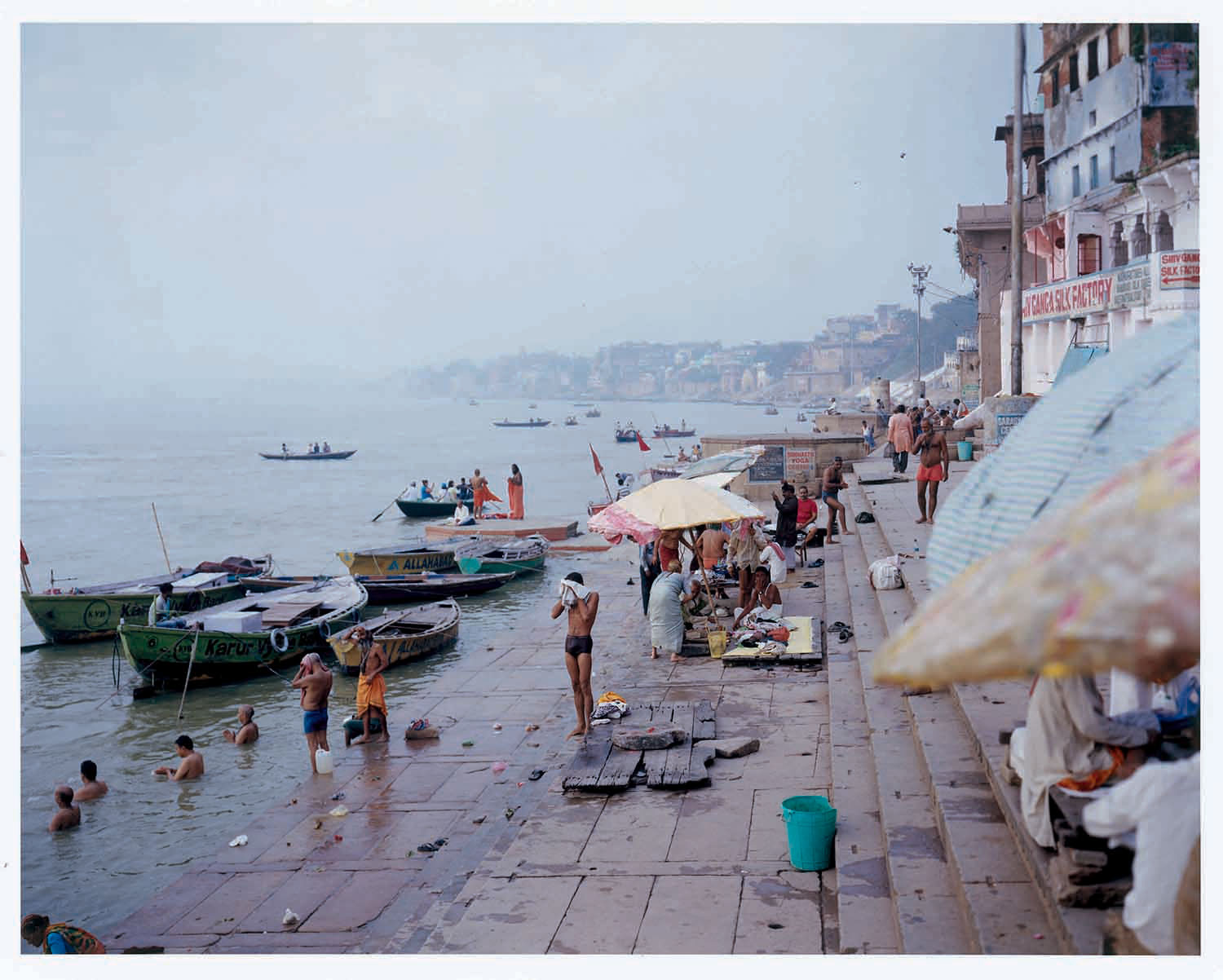

本展の試みはこういうことなのだ。同館の動物、植物、地学、人類、理工学研究部に所属する専門家たちが、写真家の上田義彦が撮った風景写真を独自の視点で読み解く。風景の背後にある地球の歴史や営みをかいつまんで教えてくれるのだ。例えばローマの街並みを切り取った写真では、タイトルを「ローマと岩石」とし、記念碑や石畳に用いられた岩について解説する。とにかく風景写真1点1点に予想もしない解説が待っているのだ。解説文はどれもわかりやすくまとめられているものの、専門的な内容ばかりなので、写真を順々に観つつ、解説を読んでいくと、頭がだんだん追いつかなくなるという難儀さはあった。とはいえ、風景写真に新たな価値や意味がぼんやりと加わり、自分のなかで芸術と科学が確かに1本の線でつながったような気がした。これはあくまでも1本の線にすぎず、ほかのいろいろな専門家が読み解けば、もっと多様な見方が生まれるに違いない。芸術は科学への入り口となることを、佐藤は気づかせてくれた。

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

公式サイト:http://www.kahaku.go.jp/event/2019/09landscape/

2019/09/25(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)