artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

祈りの花瓶展2020─ナガサキを忘れない

会期:2020/08/08~2020/08/23

ブックカフェ&ギャラリーCOYAMA[東京都]

毎年8月は、日本人が戦争についてもっとも考える時期だろう。8月6日が広島原爆の日、8月9日が長崎原爆の日、そして8月15日が終戦記念日と続くからだ。テレビや映画、漫画などのメディアを通して、私もそうした空気をずっと感じてきたつもりだが、しかし広島や長崎出身の人々が子どもの頃から受けてきた平和教育からすると、それは比ではないらしい。「Vase to Pray Project」というアートプロジェクトを立ち上げ、本展を企画した毎熊那々恵は、長崎で生まれ育ち、進学のため2014年に上京したデザイナーだ。東京で初めて夏を迎えた際、8月9日に黙祷のサイレンが鳴らないことや、立ち止まって黙祷する人がいないこと、テレビで放送される原爆についての情報量の少なさなどに違和感を覚え、危機感を感じたという。

そこで彼女がプロジェクトの象徴としてつくったのが「祈りの花瓶」である。長崎原爆資料館に保管されている、原爆の熱風でグニャグニャに変形した瓶を3Dスキャンし、そのデータを基に地元長崎の波佐見焼で精密に形を再現し、白磁の花瓶として生まれ変わらせた。本展では展示台に46個の「祈りの花瓶」が整然と並び、来場者がそれに花を手向けられるようになっていた。46個だったのは、長崎以外の都道府県の数ということ? なんて憶測を巡らせながら、私も花をそっと挿す。

原爆の恐ろしさをいかに伝えるか。原爆資料館などでの展示や原爆体験の語り継ぎ、メディアでの報道など、これまであらゆる方法が取られてきたが、アートとして伝えるということはあまり行なわれてこなかった。その点で「Vase to Pray Project」には新しさを感じたし、希望を感じた。一見、つるりとした白磁の花瓶は美しいし、ユニークな形で見る者を惹きつける。しかしそれが2000〜4000℃の熱風で一瞬にして歪んだことを想像すると(想像も及ばないけれど)ゾッとするのである。会場の壁面に貼られたポスターにはこうメッセージがあった。「人があやまちを繰り返すのは、それを忘れたとき」。そう、広島や長崎で幾世代にもわたって必死に平和教育が受け継がれている理由は、このひと言に尽きるのではないか。2020年代、アートが原爆を伝える時代がやってきた。

公式サイト:https://vtp.jp/1

2020/08/22(土)(杉江あこ)

バウハウス100年映画祭『バウハウス 原形と神話』

会期:2020/08/08~2020/08/28(※)

東京都写真美術館ホール[東京都]

2019年にドイツの造形学校バウハウスが誕生100年目を迎え、2019年から2020年にかけて、数々の展覧会とともに開催されたのが、この「バウハウス100年映画祭」である。合計5本のプログラムが公開され、私も『バウハウス 原形と神話』『ニュー・バウハウス』の2本を観た。ここでは主に『バウハウス 原形と神話』について述べたい。当時の記録映像や元学生たちの証言などによって構成された本作を鑑賞し、また併せて本作のパンフレットも参照すると、そもそもバウハウスとは何だったのかという“原形”がまさに見えてきた。本作中で元学生たちは口を揃えてこう言う。「私たちは世界を変えると信じていた」。この自負はいったい何なのだろうと思ったが、そこには第一次世界大戦直後のドイツの社会状況が大きく関わっていたようだ。

『バウハウス 原形と神話』

『バウハウス 原形と神話』

歴史を紐解くと、大戦末期の1918年11月にドイツ革命が起こり、皇帝が退位してドイツ共和国が発足し、戦争が終結した。1919年1月、社会民主党左派のスパルタクス団がドイツ共産党と改称し、社会主義革命を目指して武装蜂起するが、政府に弾圧されて失敗に終わる。そして同年2月、穏健な議会制と資本主義経済を掲げたヴァイマール共和国が成立する。そのヴァイマール憲法が発布されることになる地、ヴァイマールに同年4月、バウハウスは誕生した。初代校長を務めた建築家のヴァルター・グロピウスは、失敗に終わった社会主義のユートピアを学校に持ち込んだのではないかと指摘されている。それゆえに、あの「サロン芸術」を否定するバウハウス宣言があるのかと納得した。本作で、周囲から学生たちはヒッピーのように思われていたという発言もあり、やはり旧来の社会制度から解き放たれた革新的な風土が学内にはあったようだ。

『バウハウス 原形と神話』

『バウハウス 原形と神話』

しかし革新的であればあるほど、その後、台頭する右派のナチスから批判を受ける運命となる。右派勢力から逃れるようにヴァイマールを離れてデッサウへ移転し、さらに私立学校としてベルリンで再開するものの、1933年にバウハウスは閉校となってしまう。もちろんバウハウスの教師や学生たちの運命がさまざまであったことは確かだ。ナチスから迫害を受け、若くして命を落とした学生たちが多くいる一方、アウシュビッツ強制収容所の施設建築に携わった学生もいる。ナチスに入党あるいは協力した教師もいれば、米国などへ逃亡した教師もいる。このように時代の波に翻弄された様子も、本作では明かされていく。「芸術への関心、それだけで革命だった。全ては新しくて過去の自分は無に感じた」。若者がこんな風に、芸術分野において目を輝かせて本気で言うほど、革命的なことがあるだろうか。これこそがバウハウスの真髄なのだろう。

公式サイト:https://trenova.jp/bauhaus/

※「バウハウス100年映画祭」は、今後、10月31日~11月13日に下高井戸シネマ、11月7日〜20日に横浜シネマリンほか全国公開予定。

2020/08/21(金)(杉江あこ)

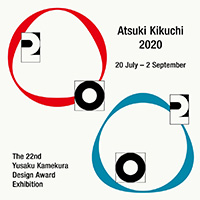

第22回亀倉雄策賞受賞記念展「菊地敦己 2020」

会期:2020/07/20~2020/09/02

クリエイションギャラリーG8[東京都]

日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員が年鑑に出品した作品のなかから、もっとも優れた作品とその制作者を表彰する第22回亀倉雄策賞が、菊地敦己のブックデザイン『野蛮と洗練 加守田章二の陶芸』に決定した。本展はその記念展である。

私は『野蛮と洗練 加守田章二の陶芸』を見たとき、最近制作された書籍とは思えないほど、長い時を経て生まれる風格のようなものを感じた。よくある「昔の作品なのにモダン」という印象に近い。タイトルもインパクトがある。この書籍は、菊池寛実記念 智美術館で開催された陶芸家、加守田章二の作品展の図録だ。「20世紀後半に活躍し、50歳を目前に夭折した現代陶芸作家の、短くも濃い作陶人生の変遷がおさめられた図録」という解説にも頷けた。最近では珍しい箱付きの装丁で、まず箱のデザインに独特の風合いがある。モノクロームのなか、タイポグラフィーを中心とした落ち着いたレイアウトで、表面に貼られた紙はまるで長い時のなかで黄ばんだようにも見える。そして書籍の表紙は落ち着いたモノクロームから一転して、緑、赤、白の3色を使った躍動的な波模様である。これは日本の伝統文様をも思わせる。箱のデザインが静としたら、表紙のデザインは動だ。まさに「洗練」と「野蛮」を表現しているのだろう。しかし野蛮と言っても、十分に品が備わっているのだが。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

菊地敦己のこれまでの仕事を本展で一覧し、何というか、ある種の手触り感が印象に残った。雑誌『旬がまるごと』や『日経回廊』の表紙デザイン、詩集『さくら さくらん』などの装丁を見てもそうだし、ファッションブランド「ミナ ペルホネン」や「サリー・スコット」のアートディレクション、「亀の子スポンジ」のパッケージデザインなどを見てもそうだ。語弊があるかもしれないが、貼り絵や切り絵のような温かみやざらつきを感じるのだ。『野蛮と洗練 加守田章二の陶芸』についてもやはり同様である。その点が、菊地敦己のデザインに心ならず惹かれる要因なのかもしれない。

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

展示風景 クリエイションギャラリーG8[Photo: 鈴木陽介]

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/202004/202004.html

※来場前に登録が必要です。

2020/07/21(火)(杉江あこ)

東京ミッドタウン・デザインハブ第86回企画展「日本のグラフィックデザイン2020」

会期:2020/07/10~2020/08/31

東京ミッドタウン・デザインハブ[東京都]

本展は、日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)の年鑑『Graphic Design in Japan 2020』の刊行記念として開催された展覧会だ。掲載作品のなかから選ばれた約300点の実物が登場する。ポスター、書籍、パッケージ、雑貨、新聞広告、映像など、グラフィックデザイナーならびにアートディレクターの仕事の領域の幅広さを知ることができる。一覧すると、これがいまの日本のグラフィックデザインの最前線だということがわかるし、やはり全体的に洗練された印象を受けた。注目すべきは、亀倉雄策賞、JAGDA賞、JAGDA新人賞にそれぞれ選ばれた作品だが、亀倉雄策賞については別レビューの第22回亀倉雄策賞受賞記念展「菊地敦己 2020」で述べたので、ここではカテゴリー【環境・空間】でJAGDA賞に選ばれた三澤遥の「興福寺中金堂落慶法要散華 まわり花」について述べたい。

プレスリリースに掲載された第22回亀倉雄策賞選考経緯を読むと、実は最終候補に菊地と三澤の2作品が残ったことが書かれている。三澤の「興福寺中金堂落慶法要散華 まわり花」は、選考委員の間で菊地の作品と同様に注目度の高い作品だったのだ。以前にも私はこの作品をいくつかの展覧会で見てきて、非常に巧妙なデザインだと感心した覚えがある。奈良県の興福寺中金堂では、法要を執り行なう際、諸仏を供養するために屋根の上から蓮の花をまく「散華」という風習があるという。元々、生花が使われていたが、近年は蓮の花びらをかたどった色紙が代わりに使われるようになっていた。三澤は色紙をさらに進化させ、回転から生まれる残像を生かした「まわり花」を考案。それは細長い紙片を折り畳んで三角形の枠にしたようなシンプルな形態だが、空中を舞う間にくるくると回転し、本物の花のような立体感を持つ。二次元から三次元へと紙の可能性を広げ、またグラフィックデザインの領域さえも広げた作品である。これこそ問題解決のためのデザインと言えるだろう。

また、本展でほかに面白く観覧したのは新聞広告である。全体的に行儀の良さを感じるなかで、新聞広告だけはコピーの力もあってメッセージ性が強く、強烈な印象を残した。次年度の年鑑にはどんなデザインが出そろうのか、引き続き注目していきたい。

展示風景 東京ミッドタウン・デザインハブ

展示風景 東京ミッドタウン・デザインハブ

展示風景 東京ミッドタウン・デザインハブ

展示風景 東京ミッドタウン・デザインハブ

公式サイト:https://designhub.jp/exhibitions/6072/

2020/07/18(土)(杉江あこ)

ドレス・コード?─着る人たちのゲーム

会期:2020/07/04~2020/08/30

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

もう十数年前になるが、当時、ライブドア代表取締役社長だったホリエモンこと堀江貴文が世間を騒がせ始めた頃、我々は何か得体の知れない違和感を彼に抱いた。それはあれほど日本の経済界を引っかき回し、時の人となったにもかかわらず、彼がつねにTシャツ姿だったからである。ビジネスの場ではスーツを着るものという常識、つまりドレス・コードが覆されたのだ。

本展を観て、ふと、そんなことを思い出した。服を選び、着るという行為を社会学的な視点でとらえた本展は、なかなか興味深い内容だった。スーツや学生服といった身分や属性を表わす服、従来の用途から離れてファッションアイテムとなった労働着や軍服、ファッションブランドによる挑戦的な問いかけ、映画や演劇、漫画などの創作物における服とキャラクターについて、森村泰昌や石内都、都築響一らの現代美術作品や写真など、テーマが実に幅広い。服とは、何よりも人間と社会とをつなぐ重要な媒介であるということを思い知らされた。

「ドレス・コード?—着る人たちのゲーム」展示風景[撮影:畠山直哉]

「ドレス・コード?—着る人たちのゲーム」展示風景[撮影:畠山直哉]

特に私の目を引いたのは、オランダ人写真家のハンス・エイケルブームによる大量のストリートスナップ「フォト・ノート 1992-2019」だ。ピンクのダウンジャケットを羽織った女性、デニムジャケットとジーンズ姿の男性、ザ・ローリング・ストーンズのTシャツを着た男性、同じショッピングバッグを持った女性など、ある特定のアイテムを身につけた人々をカテゴライズして集めた写真群で、こうして分析され示されると、世の中にはこんなにも似た格好の人々がいるのかと愕然とした。私も街行くなかで、気づかぬうちに何かにカテゴライズされたとしてもおかしくないのかもしれない。

ハンス・エイケルブーム《フォト・ノート 1992–2019》1992–2019 ©Hans Eijkelboom

ハンス・エイケルブーム《フォト・ノート 1992–2019》1992–2019 ©Hans Eijkelboom

また都築響一による一連の写真「ニッポンの洋服」も圧巻だった。「北九州市成人式」「極道ジャージ」「ジュリアナ・クイーン」「異色肌ギャル」など、ギョッとするほどディープな世界を独特の視点で切り抜く。エイケルブームの写真はどこにでもある風景だとすると、都築の写真はある特定の場所や場面に行かなければ見られない人々の姿である。彼らは自らの趣味嗜好を服装によって強く主張する。そう、服は自己を確認するアイデンティティーでもあるのだ。

「ドレス・コード?—着る人たちのゲーム」展示風景[撮影:畠山直哉]

「ドレス・コード?—着る人たちのゲーム」展示風景[撮影:畠山直哉]

公式サイト:https://www.operacity.jp/ag/exh232/

※来館には日時指定の予約が必要です。

2020/07/18(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)