artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

小松一平《G町の立体廻廊》、銀閣寺ほか

[京都]

京都において、奈良を拠点とする小松一平が設計した《G町の立体廻廊》(2020)を見学した。これは築100年の大きな邸宅のリノベーションであり、直前まではアパートとして使われ、部屋が小割りになっていたのに対し、2階の床を抜いて、吹き抜けをつくり、1階レベルを多世帯家族のための共同の広いダイニング・キッチンのスペースに変えている。興味深いのは、1.5階レベルの裏庭から屋根の上にスチールパイプのブリッジを架け、2階の開口(あえてドアではなく、窓のようなデザイン)にアクセスし、そのままぐるりと吹き抜けのまわりを回転しながら、1階に降りていく動線を付加したこと。すなわち、木造の家屋に鉄の通路を貫通させることで、隣接しつつも、急な段差があるためにアクセスしづらかった裏庭とつなぎ、新しい動きをもたらしている。大胆なデザインだが、道路側のファサードは変化していない。以前、U-30の建築展において彼の作品を見たとき、擁壁を崩して建築化するプロジェクトが印象的だったが、ここでも高さの調整が主題になっている。小松による《あやめ池の家》(2015)でも、擁壁を操作しつつ、周辺環境との応答を試みた。

《G町の立体廻廊》

《G町の立体廻廊》

たまたま、この住宅の近くに銀閣寺があったので、10年以上ぶりに立ち寄った。肝心の二つの建物(《観音殿》と《東求堂》)の内部に入れないだけに、むしろくねくねと歩きながら、丘を登る広い境内を散策し、あちこちから眺めることで、日本建築にとっての庭の重要性をあらためて感じる。また以前はなかったと思う《観音殿》の色彩復元のモックアップ展示があり、やはり昔はカラフルで、いまの渋い、日本的な(?)感じとだいぶ違うのは興味深い。続いて南下し、庭と襖絵が有名でさまざまな天井の形式をもつ方丈の部屋のある《南禅寺》を訪れた。すぐ横にある明治期につくられたアーチが連なる《水路閣》(ローマの水道橋と同じ働きをする組積造)がカッコいい。禅宗の古建築と当時の最新土木インフラの対比は、首都高と日本橋より強烈かもしれない。それぞれの特性をさらに引き立てる異なる時代の共存、もしくは衝突は、《G町の立体廻廊》における木造家屋とスチールパイプの動線が想起される。

散策路から眺める銀閣寺

室町時代の銀閣彩色の再現

南禅寺

水路閣

水路閣

2022/01/24(月)(五十嵐太郎)

「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」展ほか

[愛知]

1月は集客が難しく、通常は展示の閑散期だと思うが(やはり芸術は秋なのだろう)、なぜかアートが熱い名古屋に足を運んだ。名古屋市美術館の「現代美術のポジション 2021-2022」展は、地域にゆかりのある作家を紹介するシリーズ企画だが、やはり愛知県ならではというか、絵画系が充実している。作風がさらに進化している水野里奈、絵の具でモノがつくられる多田圭佑、横野明日香の動きのある風景画、犬をモチーフに独自の世界観を表現できる川角岳大らの作品が興味深い。

「現代美術のポジション 2021-2022」展 水野里奈の作品展示風景

「現代美術のポジション 2021-2022」展 横野明日香の作品展示風景

水野の絵画は、愛知県美術館の常設の新収蔵作品展にも入っていたが、同館の企画展「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」は、カール・アンドレやソル・ルウィットなど、著名な作家が多く、おさらい的な内容かと思いきや、まったくそうではなかった。サブタイトルに示されたように、1967年、デュッセルドルフにフィッシャー夫妻が創設した小さなギャラリーを核に据えることで、いかに新しい概念の作品群が空間や環境を意識したか、また手紙を通じた作品制作の過程を紹介している。前者は会場にギャラリーを再現していたが、場所の使い方として建築系の人間にも興味深い切り口であり、後者のインストラクションは現在のコロナ禍におけるリモート設営と重ねて考えたくなるテーマだろう。

「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」展 会場風景

再現されたフィッシャーギャラリー

さて、同館が入る愛知芸術文化センターでは、「ARTS CHALLENGE 2022」も開催されていた。これまでの公募と違い、今回はあいち2022と連動する明快なテーマとして「I Got Up 生きなおす空間」を設定しており、作品の統一感が認められる。佐野魁のコンクリート絵画、篠藤碧空が動かす巨大な円柱、三枝愛が畑の道に介入した記録と記憶、展望回廊における小栢可愛の葉書と小窓の組み合わせなどが印象に残った。「ARTS CHALLENGE(アーツ・チャレンジ)」に選ばれた作家は、その後のあいちトリエンナーレにしばしば参加しているが、今回は誰になるのだろうか。なお、10階のフォーラムに設営されていた木村友紀の作品は、なぜここに? と思ったのだが、アーツ・チャレンジではなく、コレクション展の一部だった。

「ARTS CHALLENGE 2022」展 佐野魁の作品展示風景

「ARTS CHALLENGE 2022」展 三枝愛の作品展示風景

イレギュラーだったのが、東京の国立新美術館でよく見ていた文化庁新進芸術家海外研修制度の成果発表展も愛知芸術文化センターで開催されていたこと。今回は日本各地で行なわれており、ここでは「DOMANI plus」@愛知 まなざしのありか」として大塚泰子による水や青に触発された作品と、冨井大裕による斜めの彫刻を展示していた。関係者によると、こうした試みは大変だが、地方のアート関係者に喜ばれているという。なお、名古屋の港まちポットラックビルも会場に選ばれていたが、未見である。

「DOMANI plus」@愛知 まなざしのありか」展 会場風景

現代美術のポジション 2021-2022

会期:2021年12月11日(土)〜2022年2月6日(日)

会場:名古屋市美術館

(愛知県名古屋市中区栄2-17-25)

令和3年度新収蔵作品展

会期:2022年1月22日(土)〜2022年3月13日(日)

会場:愛知県美術館

(愛知県名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター10F)

ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術

会期:2022年1月22日(土)〜2022年3月13日(日)

会場:愛知県美術館

ARTS CHALLENGE 2022

会期:2022年1月22日(土)〜2022年2月6日(日)

会場:愛知芸術文化センター

(愛知県名古屋市東区東桜1-13-2)

「DOMANI plus @愛知 まなざしのありか」

会期:2022年1月18日(火)〜2022年1月23日(日)愛知芸術文化センター会場

2022年1月18日(火)〜2022年3月12日(土)港まち会場(港まちポットラックビル、旧・名古屋税関港寮)

2022/01/23(日)(五十嵐太郎)

滋賀県立美術館

滋賀県立美術館[滋賀]

本当は昨年のリニューアル・オープン後、すぐに行くつもりだったのだが、コロナ禍もあって予定が変更なり、ようやく《滋賀県立美術館》を初訪問することができた。最寄りの駅からのアクセスはやや面倒だが、茶室や池を眺めながらアプローチする庭園の奥という環境は楽しめる。建築はコンペで選ばれた日建設計が手がけ、1984年に竣工したものだが、grafやUMA/design farmらが参加し、内装デザインがアップデートされている。受付でAICA(美術評論家連盟)のプレスカードを提示すると、ていねいに報道の腕章まで渡され、感心させられた。欧米では、プレスを確認すると、すぐに入館できるのだが、日本の地方美術館では、たとえカード有効館になっていても、何それ? という反応がよくあって、説明が面倒なのである。

滋賀県立美術館の外観、UMA/design farmによるロゴマーク

滋賀県立美術館の庭園

NOTA & UMA/design farmによるサイン

grafによるオリジナルの可動什器

まず常設の「野口謙蔵生誕120年展」が、思いのほか良かった。1924年に東京藝大を卒業した後、洋行せず、地元の近江に戻って絵画を探求し、高いオリジナリティをもつ表現に到達していることに驚かされた。例えば、《五月の風景》や《霜の朝》(いずれも1934)など、表現主義と抽象がまじったような独特の風景画である。その後も、さらに独自の画法を展開したが、早すぎる死が悔やまれる作家だ。また同じく常設の「昔の滋賀のくらし」展は、博物館的なまなざしによってコレクションを読み解き、過去の風俗、道具、生活、風景などを紹介している。続く、小倉遊亀のコーナーは、西洋画の手法を導入しつつ、日本画の枠組を刷新してきた試みを説明していたが、全体を通して、わかりやすいキャプションも印象に残った。

企画展の「人間の才能 生みだすことと生きること」は、新館長の保坂健二朗が自ら企画を主導し、美術館のテーマのひとつであるアール・ブリュットを打ちだしつつ、現代美術やつくるという行為の普遍性に迫ろうとするものだった。冒頭では、「アール・ブリュット」の概念をめぐる議論や批判を振り返り、続いて、古久保憲満の巨大な空想都市のドローイングや鵜飼結一朗による百鬼夜行のような絵巻など、日本の表現者を紹介する。そしてみずのき絵画教室や海外の実践など、教育のプロジェクト、また中原浩大の幼少時からの膨大な作品群アーカイブが示される。後者は以前、京都芸術センターでも見たことはあったが、ここでは美術教育とアール・ブリュットの境界を揺るがす事例という文脈になっている。なお、企画展は全体として展示デザインもユニークなものだった。最後に会場を出ると、鑑賞者に「生みだすことと生きること」を問いかける壁が用意されていた。

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 古久保憲満の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 みずのき絵画教室の作品展示風景

「人間の才能 生みだすことと生きること」展 中原浩大の作品展示風景

野口謙蔵生誕120年展

会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)

会場:滋賀県立美術館

(滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1)

昔の滋賀のくらし

会期:2021年12月7日(火)〜2022年2月20日(日)

会場:滋賀県立美術館

人間の才能 生みだすことと生きること

会期:2022年1月22日(土)〜2022年3月27日(日)

会場:滋賀県立美術館

2022/01/22(土)(五十嵐太郎)

「開館20周年記念 菅木志雄展 〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」展ほか

[岩手]

盛岡の出身ということで、もの派の菅木志雄の大型個展「開館20周年記念 菅木志雄展〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」展が、《岩手県立美術館》(2000)で開催された。1960年代末からコロナ禍で制作された近作まで含み、およそ半世紀に及ぶ作品を時系列に沿って振り返える内容である。とくに初期から1980年代くらいまでの作品が緊張感を孕み、トンガっており、インスタレーションのみならず、平面系や、矩形のフレームを生かした作品も忘れがたい。また全体的な展示のレイアウトが巧みであり、これらも「もの」の関係性ととらえると、説得力を増すだろう。なお、展示室の外に設置された5作品も、ともすれば、空虚なヴォイドを持て余しがちになりかねない、日本設計が手がけた美術館の巨大な空間に対し、効果的な介入となっていた。屋外の作品は、山を背にしながら、雪景色の中にたつ。2階にあがって、常設エリアの新収蔵作品としては、地元の前衛作家である大宮政郎のほか、深澤省三の絵画《日蝕(アンコールトム)》(1963頃)、舟越親子の版画などが展示されていた。また特別室としては、作風を描き分け、意外に器用な萬鐡五郎、ならびに同級だった松本竣介と舟越保武の部屋が設けられている。

菅木志雄《斜位相》(1969)

菅木志雄作品。手前が《斜位相》(1975)、奥の床に《事位》(1980)

菅木志雄《集向系》(1998)

菅木志雄《集向》(2005)

常設の大宮政郎

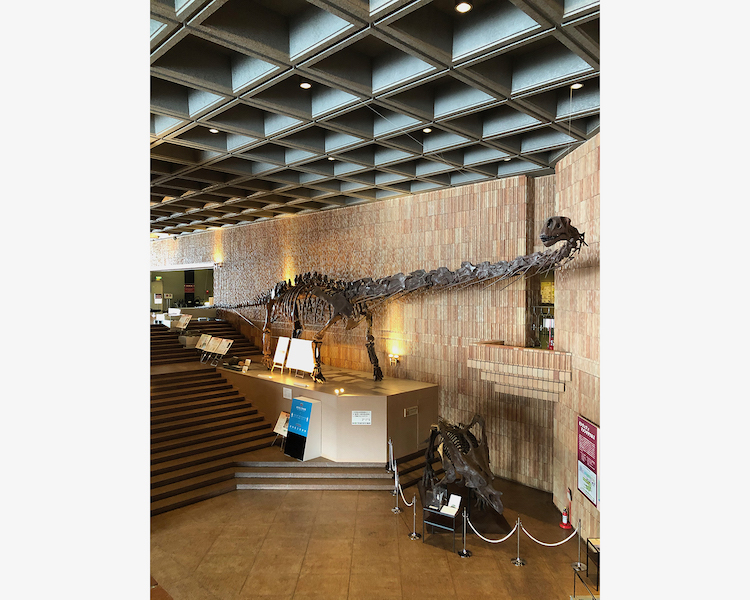

郊外の住宅地に隣接しているために、自動車を使わない場合、アクセスがきわめて面倒なのが(最寄りのバス停だと、乗り換えパターン)、佐藤総合が設計した《岩手県立博物館》(1980)である。県立美術館のアクセスは、盛岡駅からのバスなら乗り換えなしだが、平日は1時間に1本より少ない(したがって、帰りはタクシーを使った)。むろん、当時は都心のごちゃごゃした環境と切り離し、丘の上の神殿のような存在をめざしていたわけだが、逆にいかに近年のミュージアム、特に美術館の立地が、金沢21世紀美術館の成功を受けて、街なか志向に変化したのかがよくわかる。ともあれ、長い大階段を登り、巨大なアーチをくぐると、博物館が視界に入るが、時代が近いせいか、その外観は《宮城県美術館》(1981)の打ち込みタイルを思いだす。雪に埋もれた公園のような敷地内で、屋外展示の《曲り屋》や《直屋》まで行くのは厳しい。さて、総合博物館だけあって、地質・考古・歴史・民俗・生物など、多岐にわたるジャンルを網羅し、内容は充実している。展示設計は丹青社や乃村工藝社が担当していた。テーマ展の「教科書と違う岩手の歴史─岩手の弥生~古墳時代─」は、日本全体を一枚岩ととらえず、地域の偏差に注目しており、興味深い視点である。なお、東日本大震災からもう10年以上がたつが、現在も被災文化財の修復作業を、別棟のプレハブで継続していたことが強く印象に残る。

岩手県立博物館

岩手県立博物館への道

「開館20周年記念 菅木志雄展 〈もの〉の存在と〈場〉の永遠」

会期:2021年12月18日(土)〜2022年2月20日(日)

会場:岩手県立美術館

(岩手県盛岡市本宮字松幅12-3)

コレクション展

会期:2021年10月23日(土)〜2022年1月23日(日)

会場:岩手県立美術館

「テーマ展 教科書と違う岩手の歴史—岩手の弥生~古墳時代—」

会期:2021年11月23日(火)〜2022年2月6日(日)

会場:岩手県立博物館

(岩手県盛岡市上田字松屋敷34)

2022/01/07(金)(五十嵐太郎)

水の駅

会期:2021/12/19~2021/12/26

彩の国さいたま芸術劇場[埼玉]

この演目のシンプルな設定の話を聞いて以来、一度は太田省吾の名作「水の駅」を見たいと思い、彩の国さいたま芸術劇場に足を運んだ。始まる前から舞台の上にある蛇口から、水が流れ続け、劇中はさまざまな人々が次々とゆっくりやってきては、手前に通り過ぎていく。水を飲んだり、汲んだりするときだけは、下に落下しないため、水の音は変化する。なるほど、会話も独白もない。考えてみると、まったく発話しない沈黙劇は、コロナ禍というタイミングにふさわしい。また台詞を暗記する必要がないことは、平均年齢が81.7歳に到達した役者陣の負担も減らすだろう。どういうことか。「水の駅」は、芸術監督だった蜷川幸雄が2006年に創設した55歳以上の高齢者から構成される演劇集団、さいたまゴールド・シアター(以下、ゴールド・シアター)が活動終了することになり、その最終公演だった。冒頭までは、幾つかのバトンなどの機構がだいぶ下まで降り、機材が乱雑に置かれていたが、それらがすぐに片付けられると、舞台の後方に「GOLD」という大きな文字が立体の工作物として立っている。これまでのゴールド・シアターの活動を讃えるかのように。

彩の国さいたま芸術劇場ガレリア

さいたまゴールド・シアターの活動展示

蜷川幸雄のメモリープレート

意表を突いて感動的だったのが、カーテンコールだった。高い位置に吊られた蜷川の写真の前に出演したメンバーが一列に並び、右から順番に名前と年齢を大きな声で宣言する。なかには90代半ばの俳優もいて、会場から拍手が起きていた。芸術劇場のガレリアでは、ケラリーノ・サンドロヴィッチや松井周らの書き下ろし作品への挑戦など、ゴールド・シアターの歩みを紹介する展示も行なわれていた。これを見て思い出したのが、2015年に同劇場で観劇した蜷川演出の「リチャード二世」である。ゴールド・シアターが若手のさいたまネクスト・シアターとコラボレーションした演目で、ホールの座席を使わず、舞台上に三方から囲む場をつくり、長大な奥行きも確保する面白い空間の使い方だった。さらに車椅子、タンゴ、和装+洋靴、若手と高齢の男女俳優の組み合わせなど、台詞は流麗なシェイクスピアのままだが、古典劇を徹底的に異化し、強烈な印象を受けたものである。おそらく今後も移民を積極的に受け入れないであろう日本は、さらなる高齢化社会に突入していくが、ゴールド・シアターの試みはパフォーミング・アーツの分野において新しい活動の可能性を開拓したと言えるだろう。

2021/12/24(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)