artscapeレビュー

福住廉のレビュー/プレビュー

ユートピア・ヘテロトピア 烏鎮国際現代美術展

会期:2016/03/28~2016/06/26

烏鎮北柵紡績工場跡地、西柵観光地[中国・浙江省]

中国・浙江省の観光都市、烏鎮で催された国際展。烏鎮は「東洋のヴェニス」とも言われる水都で、地政学的には上海と杭州のあいだに位置する。古い街並みを人工的に保存した街は、中国人観光客の人気が高い。訪ねた初日は平日だったにもかかわらず、じつに多くの観光客で賑わっていた。

会場のひとつである西柵観光地は、ある種のテーマパークである。ビジターセンターで入場料を支払うと、巨大な湖を中心に形成された街に立ち入ることができる。あまりにも広大なため、ビジターセンターから街の中心部まで移動するには、無料で乗車できる電気自動車に頼るほかない。水路が入り組んだ街にはホテルや飲食店、土産物屋が軒を連ね、観光客は徒歩で、あるいは舟に乗って、ノスタルジックな風景を楽しむというわけだ。とりわけ夜間は、点在する灯りがロマンティックな雰囲気を醸し出し、多くの観光客が老酒を片手にまどろんでいた。

本展は、そのような観光都市の新たなコンテンツとして開発された。西柵観光地の敷地内には、いくつかの作品が野外展示されていたが、メインの会場は西柵観光地の敷地外にある北柵紡績工場跡地である。縦長の大きな工場を大幅にリノベーションした建物の内部は見事なまでに白く、快適な展示空間に仕上げられていた。ここで作品を展示したのは、マリーナ・アブラモヴィッチやビル・ヴィオラ、デミアン・ハースト、オラファー・エリアソン、キキ・スミス、ローマン・シグネール、リチャード・ディーコンといった西欧現代美術のビッグ・アーティストから、アイ・ウェイウェイ、ソン・ドン、シュ・ビン、マオ・トンチャンら中国人アーティスト。さらには日本からは荒木経惟と菅木志雄が参加した。全体的に旧作が多いとはいえ、これだけのアーティストの作品を一挙に鑑賞できるのは、本展のセールスポイントであると言えるだろう。 マオ・トンチャン《Tools》

マオ・トンチャン《Tools》 菅木志雄《Law of Peripheral Units》

菅木志雄《Law of Peripheral Units》

注目したのは、中国のリ・ビンユアン。パフォーマンス・アーティストで、各地で繰り広げた数々のパフォーマンスの記録映像を並べた。大量の金槌を同じ金槌で次々と叩き割ったり、刃物を仕込んだ靴を履いてバイクの後部座席に乗り火花を走らせたり、車道の両脇に立つ門柱のあいだを車が通過するたびに飛んで渡ったり、いずれも単純で愚直な身体行為が面白い。このようなパフォーマンス作品は日本においても見受けられる同時代的な傾向の現われと言えるが、彼のある種の馬鹿馬鹿しい作品が本展において際立って見えたのは、欧米アーティストによる身体表現の多くが──アブラモヴィッチしかり、シグネールしかり──、いずれも過剰なまでに思弁的な雰囲気を湛えていたからなのかもしれない。より直截に言い換えれば、息苦しくも強圧的な作品が立ち並ぶなか、リ・ビンユアンの軽妙な作品で救われたのだ。

しかし、このことはリ・ビンユアンの作品が例外的に評価できることを意味しているだけではない。西洋と東洋のあいだの身体表現をめぐる非対称性は、烏鎮ではじめられたこの国際展の行く末を暗示しているのではなかろうか。北京でもなく上海でもない、烏鎮というある意味で周縁的な都市で新たな国際展を開始するうえで、欧米のビッグ・アーティストを勢揃いさせた展示構成が有効であることは疑いない。けれども、この方針を引き続き継続するならば、本展は現在の世界に過剰供給されている国際展と芸術祭の、ワン・オブ・ゼムに終始してしまうことは火を見るより明らかだ。つまり重要なのは、欧米のアート・サーキットに乗ることより、むしろ烏鎮ならではの固有性と独自性を打ち出すことではないか。そのとき、例えばこの土地の風土や観光資源、歴史性が手がかりになるはずだが、残念ながら本展は欧米圏を志向するあまり、それらを有機的に統合するには至っていないようだ。展示の中心はあくまでも紡績工場跡地であり、これはテーマパークとしての西柵観光地の敷地外にあるため、観光客が流れてくることはほとんどないし、そもそも街中には国際展の開催を告知する広告物がまったくと言っていいほど見当たらなかった。辛うじて紡績工場の歴史性に言及したアン・ハミルトンの作品も、紡績工場跡地ではなく、なぜか西柵観光地内の劇場に展示されていたからだ。紡績工場跡地の会場にしても、国際展や芸術祭の祝祭性はほとんど見受けられず、どちらかと言えば静謐な美術館に近い。

今後の国際展と芸術祭のありようを考えるうえで、その土地固有の文化やローカル・アイデンティティが不可欠であることは言うまでもない。それがなければ、他の国際展や芸術祭と代替可能な凡庸なものに成り下がってしまうからだ。リ・ビンユアンのほか、中国国内のおびただしい監視カメラの映像をサンプリングすることで映画の予告編のような衝撃的な映像をつくり出したシュ・ビンなど、すぐれたアジアのアーティストがいるのだから、今後は彼らのようなアーティストを文化資源とすべきではなかろうか。

2016/06/18(土)(福住廉)

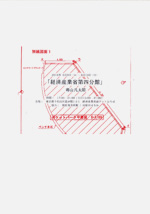

毒山凡太朗「経済産業省第四分館」

会期:2016/06/09~2016/06/13

東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省前テントひろば[東京都]

近年、精力的に作品を発表している毒山凡太朗の新作展。タイトルに示唆されているように、経済産業省の前の、いわゆる「脱原発テント村」を会場にした。これは、東日本大震災以後、経産省が管轄する「ポケットパーク」という公共空間に自発的に仮設されたテント村で、違法であることに違いはないが、市民が代わる代わる寝泊まりすることで脱原発ないしは反原発を訴える、ある種のスクワット運動の拠点である。3つ並んだテントのうちのひとつに入ると、支援者らによる視覚表現とともに毒山の作品が展示されているという案配だ。

毒山の作品は、このテント村の「住人」たちとともに、テント村の理想的なヴィジョンを構想するというもの。このテント村をどのように改めれば住みよくなるか、あるいはどのようにすれば運動の目的を達成できるか。そのやりとりを録音した音声が流れるなか、その内容に応じてスクリーンに投影されたパソコンのモニター映像が次々と切り換えられていくという仕掛けである。

毒山が優れているのは、何よりもその高いコミュニケーション能力である。仮設住宅で暮らす帰宅困難者に故郷へ帰る道を塞ぐバリケードをphotoshopで消去してもらうキュンチョメの作品《ウソをつくった話》(2015)でも、毒山は帰宅困難者のおじいちゃんおばあちゃんの心にいつの間にか滑りこんでいたが、それは彼が福島県出身であるがゆえに郷土の言葉をアドバンテージとすることができたからではない。軽妙な話術と何より愛すべきキャラクターがあるからこそ、脱原発テント村の「住人」たちの心にも、たちまち忍び込むことができたのである。これは、おそらく他のアーティストでは容易にはなしえない、毒山ならではの才覚であると言えよう。

両者のやりとりから浮き彫りになるのは、テント村を「経済産業省第四分館」に設える構想。仮設のテント村を鉄筋コンクリートの立派な2階建てに建てかえてしまえば、住み心地も大きく改善されるだろうし、仮に「経済産業省第四分館」として公認されれば、強制撤去の恐れもなくなるだろう。ひいては脱原発という夢も実現するかもしれない。テント内には、その建造物の模型と、この「占拠物件」の物件情報が、霞が関近辺の不動産情報とともに掲示されていた。

むろん荒唐無稽な想像の産物であることに違いはない。切実な動機に基づく脱原発運動に水を差す恐れすらある。だが、毒山の作品が大胆に切り開いているのは、まさしくそのような想像上の地平なのだ。

毒山は「経済産業省第四分館」によってテント村の「住人」たちの夢を引き出したと同時に、その延長線上に脱原発という究極的な理想があることを暗示していた。だが、それは脱原発運動をある種の夢物語として切り捨てているわけではない。なぜなら、「経済産業省第四分館」という構想に耳を傾けていると、経済産業省が主張する原発政策もまた、途方もない夢物語であることをまざまざと理解できるからだ。つまり、原発という抜き差しならない現実問題をめぐって対立する両陣営は、ともに想像の水準でも敵対しているのだ。いや、より正確に言い換えるならば、経済産業省とテント村は空間的に隣接するだけでなく、想像力を費やしながら、夢と夢の闘いを繰り広げているのである。

毒山の活動が広義の意味でのアート・アクティビズムであることは間違いない。通常、それが闘争の勝利や目的の達成という現実的な一面に呪縛されるあまり、アートの一面を軽視しがちであるのとは対照的に、毒山のアート・アクティビズムは、そのような「現実」にとらわれることはない。むしろ毒山凡太朗の眼は、想像力こそが今や最前線であるという現実を正確に見抜いているのである。

2016/06/10(金)(福住廉)

没後50年 ”日本のルソー” 横井弘三の世界展

会期:2016/04/17~2016/06/05

練馬区立美術館[東京都]

横井弘三(1889-1965)の回顧展。長野県飯田市に生まれ、上京した後、独学で絵を学び、二科展に出品して第1回の樗牛賞を受賞して将来が期待されるも、関東大震災以後は二科展をはじめとする既成画壇と決別し、長野市に移住してからも素人画家として数多くの絵画を制作した。本展は、そうした横井の長い画業を200点あまりの作品と資料によって辿ったもの。横井については信州新町美術館がすでに数多くの作品を所蔵しているが、本展は時系列を軸に展示を構成することで、より体系的かつ網羅的にその画業を俯瞰した。

「日本のルソー」というフレーズが示しているように、横井弘三の絵画は素朴派として位置づけられることが多い。事実、石井柏亭はその画風の特徴を「素人画の稚拙さを保っている」点に見出していた。また、より厳密にその絵画を分析するならば、類型的な描写を反復させながら画面の隅々まで絵の具で執拗に埋め尽くした点は、いわゆるナイーヴ・アートの特徴と通底している。来るべき東京オリンピックを前に、ある種の「危険分子」が周到に排除されつつあるアウトサイダー・アートやアール・ブリュットと同じように、本展は明らかに横井作品の「人を微笑ませるのびやかな」(本展図録、p.5)純粋性を強調していたのである。

しかし横井弘三には、素朴派とは到底言い難い、別の一面もあった。本展ではわずかに言及されているだけだったが、それは既成団体と正面から格闘する、ある種のアクティヴィストとしての横井という一面である。1926年、関東大震災からの帝都復興を記念して、上野に東京府美術館が開館したが、その開館記念として催された「聖徳太子奉賛記念展」(5月1日〜6月10日)は、既成画壇の重鎮ばかりを優遇し、とりわけ洋画部門に限っては一般公募をせず、新人作家を締め出していた(ちなみに西洋画部門に出品したのは、古賀春江や神原泰である)。横井はこれに大いに激怒した。

「聖徳太子を奉讃する総合展を開くなれば、規定をつくる前に委員と目したものを全部集めて、皆の意見をきき、それを総合して規定をつくるべきが至當である。所が奉賛會は老朽の顧問なるものを僅か集め、それらの連中によつて、勝手キマゝの不都合横暴千萬の規定をこさへた。(中略)『但西洋畫に限り一般公募せず』なる最も非民衆的の塀をつくつて、有名作畫家のみが、いゝ氣持ちになつて、東京府美術館の、一番乗りの占領をし面白がらうとするのである」(横井弘三「大花火を打さ上げろ」『マヴォ』1925年7月号)。

つまり、横井はあくまでも民主的であるべきだと主張したのである。そのため、横井は奉賛展の旧態依然とした封建的なあり方に強く抗議する一方で、民主的な展覧会を自ら企画する。それが、奉賛展とほぼ同じ時期に(5月1日〜10日)、同じく上野の東京自治会館で催した「第一回理想大展覧会」である。これは、ある種のアンデパンダン展で、「日本畫、洋畫のへだてなく、新派舊派の別もなく、文字、彫塑、ダダ、構成作等、又、新案日用生活品から、發明品構築物、其他、各出品者が、創造したあらゆる、造型を出陳する、抱擁力」(横井弘三「理想・展覧会・規約」)を誇っていた。

日本におけるアンデパンダン展といえば、1919年の黒耀会によるものが嚆矢として知られているし、理想展の直前には、画家の中原實が画廊九段で催した「首都美術展覧会」(1924)や「無選首都展」(1925)などがすでにあった。だが、理想展がそれらのアンデパンダン展と一線を画していたのは、横井の主張に見受けられるように、あらゆる人々の、あらゆる造型を受け入れ、実際に展示する、その間口の圧倒的な広さにある。事実、理想展にはじつに106名が参加したが、その内訳は村山知義や岡田龍夫らマヴォの面々をはじめ、会社員、看板屋、画学生、百姓、高等遊民、労働者、小学生、コック、官吏、青物問屋、職工、写真業、乞食、僧侶、煙草屋、デットアラメ宗宗主など、怪しげな者も含む、文字どおり多種多様な人々だった。決して大きくはない空間のいたるところに展示された333点の出品作も、絵画をはじめ、詩、看板、小学生の自由画、漫画、はたまた手相による運命鑑定、バケツを叩きながらの美術の革命歌の合唱、吃又の芝居、さまざまなダダ的パフォーマンス、さらには「『リングパイプ』と名づけた金属製の新案指輪煙草ハサミだのこれ亦新案特許を得てゐる室内遊戯具『コロコロ』を大型な野外運動具に拵え直したもの」、「中には『犬小屋』藝術をほこる男もあればアメリカ帰りの富山直子夫人が創作的な『お料理』を出さうと言う騒ぎ」(『読売新聞』1926年3月23日朝刊3頁)。つまり現在はもちろん、当時の基準からしても、到底「美術」とは考えられないような、文字どおりあらゆる造型や行為が披露されたのである。初日の5月1日はメーデーであったことから、日比谷公園から上野公園に流れてきたおびただしい労働者たちが会場に押し寄せたことも、理想展の混沌とした魅力を倍増させたようだ。

「人を喰つた美術の革命展」(『読売新聞』1926年5月6日朝刊2頁)、「葉櫻の上野に珍奇な對照 五色のうづまく奉賛展 人を喰つた理想展」(『やまと新聞』1926年5月2日朝刊2頁)。当時の新聞記事を見ると、横井のねらいどおり、理想展は奉賛展に対するアンチテーゼとして報じられていたことがよくわかる。むろん、その挑戦は美術の体制を転覆するほどの革命的な力を発揮したとは言い難い。けれども敵対勢力を言論上で批判するだけでなく、それらとの接触領域を、一時的とはいえ、現実的に出現させた点は、大いに評価されるべきである。なぜなら、あの「読売アンデパンダン展」ですら、あるいはその後の「アンデパンダン’64展」ですら、過激な表現行為を繰り出したことは事実だとしても、これほど直接的な敵対関係に基づいてはいなかったからだ。60年代のアンデパンダン展は、既成画壇と敵対しながらも、それとの接触領域ではなく、むしろそれと隔絶した自律的領域を構築した。対照的に、20年代のアンデパンダン展を組織した横井は、例えば数人の仲間たちとともに隣接する東京府美術館にわざわざ出向き、その前で理想展の目録をどんどん配布して叱られたという(横井弘三「理想郷の理想展祭り」『美の國』1926年6月号)。横井は東京府美術館という権威的な空間の傍らに、まことに民主的な美術の理想郷を建設しただけでなく、その理想郷を権威的な美術館と接触させることで、そこにある種の生々しい生命感を生んだのだ。

アート・アクティヴィストとしての横井弘三。これは、あくまでもナイーヴ・アートとしての横井に焦点を当てることに終止した本展からは見えにくいが、しかし、横井にとってはもっとも本質的な、すなわちもっとも魂が躍動した、まことに芸術的な経験だったにちがいない。既存のオーソドックスな展示構成に呪縛されるあまり、このような横井弘三の真骨頂を大々的に取り上げることができない公立美術館には、いったいどんな接触領域が有効なのだろうか。

2016/06/03(金)(福住廉)

あゝ新宿 スペクタクルとしての都市

会期:2016/05/28~2016/08/07

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館[東京都]

おもに60年代の新宿の芸術文化を振り返った企画展。演劇をはじめ美術、映画、文学、建築、テレビ、雑誌などから当時の熱気を浮き彫りにしている。フェンスやトタンなどを組み合わせた動線に沿って、写真やポスター、映像などの資料群が展示された。

展示で強調されていたのは、空間と人の密接な関係性。当時の新宿には、大島渚、唐十郎、寺山修司、土方巽、三島由紀夫、山下洋輔、横尾忠則ら、多士済々の芸術家が行き交っていたが、彼らの活動は新宿の中の特定の場所と結びついていた。紀伊國屋書店やアートシアター新宿文化、蠍座、風月堂、DIG、新宿ピットイン、花園神社、そして新宿西口広場。新宿の熱源に引き寄せられた若者たちは、そうしたトポスを転々と渡り歩きながら、さまざまな芸術文化を目撃し、あるいは体験することで、結果的に新宿の発熱に加担していたのであろう。

今日、そのような発熱の循環を担保するトポスは見失われている。それらが新宿にないわけではないが、それぞれのジャンルは自立しており、かつてのように、さまざまなジャンルを越境するエネルギーは、もはや望むべくもない。それは、いったいなぜなのか。

学生運動やベトナム反戦運動の高まりに手を焼いた警察当局が、新宿西口広場の意味性を「広場」から「通路」に強引に読み替えることで、実質的に集会を禁止したことは、よく知られている。すなわち、ここは「通路」であるから人が滞留することは許されない。よって、速やかに移動せよ、というわけだ。熱源の坩堝としての新宿は、かくして分断され、拡散され、霧消してしまったのだ。

しかし、空間と人の関係性を希薄化したのは、警察権力による工作だけに由来するわけではあるまい。当時、芥正彦をはじめ唐十郎、寺山修司らは街頭演劇を盛んに仕掛けていたが、それらの記録写真を見ると、そこで印象的なのは、その突発的な路上パフォーマンスを取り囲む、おびただしい野次馬たちである。彼らは訝しさと好奇心が入り混じった視線で、ある程度の距離感を保ちながら、不意に遭遇したパフォーマンスを目撃している。むろん、彼らは劇場の観客のように指定された座席で静かに演目を見守る鑑賞者の身ぶりとは程遠い。だが、距離を隔てながらも、そのパフォーマンスを目撃しているという点で、彼らは街頭演劇の「鑑賞者」となっていたのではないか。寺山修司の言い方を借りて言い換えれば、人はあらかじめ鑑賞者であるわけではなく、未知の表現文化に遭遇することで、鑑賞者と「なる」のである。

今日の都市文化に熱を感じられない理由のひとつは、私たち自身が鑑賞者に「なる」努力を放棄してしまっていることにある。本展で取り上げられていたような若者文化が、いまや正統な文化史として歴史化されていることを念頭に置けば、今後の私たちが取り組まなければならないのは、かつての新宿文化をノスタルジックに崇めることでは、断じてない。それは、現在の新宿で繰り広げられている、有象無象の表現文化を目撃する鑑賞者となることである(本展とは直接的に関係するわけではないが、リアルタイムの事例を挙げるとすれば、バケツをドラムに、塩ビ管をディジュリドゥにしながら新宿の路上などで演奏しているバケツドラマーMASAを見よ!)。歴史が生まれるのは、そこからだ。

2016/05/30(月)(福住廉)

ライアン・マッギンレー BODY LOUD!

会期:2016/04/16~2016/07/10

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

写真家のライアン・マッギンレー(1977-)の個展。日本の美術館では初めての個展で、初期作から最新作まで、およそ50点の作品が展示された。

広大な大自然の中のヌード。マッギンレーの作品の醍醐味は、牧歌的で平和的な自然環境のなかで精神を解放したように自由を謳歌する若者たちの、のびやかな感性を味わえる点にある。寓話的といえば寓話的だが、隠された意味を解読しようとしても、あまり意味はない。それより何より、鮮やかな色彩で映し出された自然と肉体の美しさのほうが際立っているからだ。主体的な解釈を要求する批評の水準は後景に退き、世界をあるがままに受容する受動性が前景化しているのである。

そのような性質の写真が現代写真の一角を占める、ひとつの主要な傾向であることは否定しない。しかし展覧会の全体を振り返ったとき、いささか物足りない印象を覚えたことも否定できない事実である。それは、ひとつには展示された作品が思いのほか少なかったことに由来するのだろう。だが、その一方で、もしかしたらそのような欠乏感こそが、マッギンレーの写真の本質の現われとも言えるのではないか。

例えば、たびたび比較の対象として言及されるヴォルフガング・ティルマンスの写真の真骨頂は、そのインスタレーションにおける絶妙な空間配置にある。2004年に同館で催されたティルマンスの個展がいまなお鮮烈な印象を残しているように、大小さまざまな写真を有機的に配置することで、平面でありながら独特の立体感を醸し出し、一つひとつは断片でありながら、総体的には奥行きのあるひとつの世界を出現させるのだ。写真集とはまったく異なる、展覧会という空間表現に長けた写真家であるとも言えよう。

それに対してマッギンレーの写真インスタレーションは徹底して平面的である。500枚のポートレイトを構成した《イヤーブック》の場合、30メートルの壁面を埋め尽くした500人のヌード像はたしかに壮観ではあるが、単調といえば単調で、ティルマンスのような美しいリズム感は望むべくもない。こう言ってよければ、まるでモニター上のサムネイルをわざわざ拡大したかのように見えるので、鑑賞の視線が耐えられず、たちまち飽きてしまうのだ。事実、マッギンレーの写真は、写真集は別として、少なくとも展覧会よりスマートフォンやタブレットで鑑賞するほうが、ふさわしいように思う。

しかし、ここにあるのは写真とメディアの形式的な関係性という問題だけではない。写真をいかなるメディアで鑑賞者に届けるかという問題は、必然的に、写真と現実の関係性をどのように考えるかという根本的な問題に結びついているからだ。ティルマンスがインスタレーションという形式を採用したのは、おそらく、そうすることで現実社会のなかに写真を介入させるためだった。写真の内容ではなく形式によって現実社会と接合していると言ってもいい。一方、マッギンレーは同じ形式によりながらも、あくまでも写真を平面のなかに限定したのは、インスタレーションの技術が未熟だからではなく、むしろ彼は写真を現実社会から切り離された自律的な世界として考えているからではないか。ティルマンスが写真によって現実に接近しているとすれば、マッギンレーは逆に現実から遠ざかっている。あの、反イリュージョンとも言いうる、じつに平面的な写真は、現実社会との隔たりを示す記号であり、だからこそ鑑賞者はマッギンレーが写し出した牧歌的で神秘的な世界を思う存分堪能できるのである。

マッギンレーの写真に覚える欠乏感を埋めるものがあるとすれば、それはむしろ絵画なのかもしれない。なぜなら、それは写真でありながら、同時に、徹底して平面であることを自己言及的に表明する点において20世紀以降の現代絵画と近接しており、自然の中のヌードを写し出している点において、裸体画の伝統に位置づけることができるからだ。マッギンレーは、実はカメラによって絵画を描いているのではないか。

2016/05/20(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)