artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

アジアにめざめたら アートが変わる、世界が変わる

会期:2018/10/10~2018/12/24

東京国立近代美術館[東京都]

「本展はアジアが激しく変動した1960年代から90年代を対象に、美術と社会の複雑な関係に焦点を当て、この時期に実験的な表現を打ち出した革新的なアーティストたちが、どのように社会変革の触媒としての役割を果たしたのかを考察します」とは主催者の「ごあいさつ」。ここでいうアジアとは日中韓に台湾、香港、東南アジア、インドまで含めた地域。世界から見ればアジアの一部にすぎないが、人口でいえばなんと世界の約半分を占めているのだ。でも展覧会を見た印象は、全人類の半分を代表しているというより、やはり一地方の表現というべきだった。なぜなら、その国の歴史や政治体制、社会背景を知らないと理解できないローカルな表現が多く、だれでもパッと見て楽しんだり理解できるような作品が少ないからだ。

したがって、ふだんは作者とタイトルくらいしか見ないキャプションも、ここでは国と制作年が不可欠の情報になってくる。あの国では何年ごろどんな体制でどんな事件が起こったかを、思い出しつつ見る必要があるからだ。これは美術表現が政治や社会と密接に結びついていて、自立していない状態ともいえる。もちろんそのようなテーマの下に作品を集めたのだから当前だが、そもそもそうしたテーマが浮かび上がったのは政治・社会との関連が強い表現が目立ったからに違いない。

展示を見ていて気になったのは、「1960-90年代」という年代的な幅があるのに、日本人の作品だけは、山下菊二らのルポルタージュ絵画からオノ・ヨーコやハイレッドセンターのハプニングまで、ほぼ60年代に集中していること。つまり日本の美術が社会変革とコミットしたのは60年代までで、万博後および学生運動の敗北後は、核の傘の下でのノーテンキなポストモダニズムをむさぼっていたというわけだ。その視点で見るとアジアの美術は「遅れている」ように映るかもしれないが、冷戦構造の崩壊した90年代に入って日本にも遅ればせながら、中村政人や小沢剛ら社会的意識の強いアーティストが登場してきたのだから、ひょっとしたら日本が周回遅れだったのかもしれない。まるでウサギとカメの競争だ。

2018/10/09(村田真)

マルセル・デュシャンと日本美術

会期:2018/10/02 ~2018/12/09

東京国立博物館[東京都]

東博で「デュシャン展」とは、シュールというかダダ的組み合わせというか。これは東博と、デュシャンのコレクションで知られるフィラデルフィア美術館との長年の交流から貸し出されることになったもの。とはいえ、さすがに日本の古美術専門の東博でそのまま「デュシャン展」をやるわけにもいかず、「と日本美術」を付け足して東博らしさを出したつもり……かな?

ところで、なぜいまデュシャンかというと、今年が没後50年だからだ。ということは、隣で没後50年展の開かれていた藤田嗣治と同時代人ってわけ(生年も1年違い)。なんか接点がありそうでなさそうな2人だ。展覧会はデュシャンの作品と日本美術を並置して両者の関連を説いていくのかと期待したが、残念ながら前半はデュシャン、後半が日本美術と分かれている。前半の「デュシャン 人と作品」は、フィラデルフィア美術館所蔵の初期から遺作までの代表作をひととおり並べたもの。もちろん遺作は動かせないので資料展示、通称「大ガラス」も東京ヴァージョンの出品だが、こんなに貸し出してフィラデルフィアは大丈夫だろうかと心配になる。順に見ていくと、最初は油絵で《階段を降りる裸体No.2》や《花嫁》もある。やがて「大ガラス」のための習作や資料の展示となり、《泉》《自転車の車輪》などレディメイドのオブジェに移行していくのだが、ここらでふと気がつく。これって美術館よりも博物館にふさわしいかも。美術館は基本的にオリジナルの芸術至上主義でニセモノは大敵だが、博物館は必ずしもオリジナルにこだわらず、コピーやレプリカや資料なども展示するからだ。

後半の「デュシャンの向こうに日本がみえる」では、日本の古美術を展示してデュシャンとの共通点を解説する。たとえば、1本の竹をテキトーにカットしただけの伝千利休による《竹一重切花入》は、職人がつくったものではない竹筒を花入に見立てる点でレディメイドに通じるとか、《平治物語絵巻》に見られる人物表現は《階段を降りる裸体No.2》にも似た異時同図法だとか、伝雪舟の《梅花寿老図》と橋本雅邦の《寿老》を並べて、日本美術はオリジナルに価値を見出さず、代々コピーを繰り返してきたと指摘していた。それはそれで間違いではないけれど、いまさらデュシャンと同じだと新発見したように喜ぶものでもないだろう。日本美術がまだモダナイズされていなかっただけで、デュシャンはモダンアートを否定した結果、図らずもプレモダンに近づいたというだけの話だ。もうひとつ私見ながら付け加えると、日本美術にはトンチの系譜が息づいている。利休もそうだし、仙厓も芦雪もそう。戦後では河原温をはじめ、高松次郎、赤瀬川原平、関根伸夫と、みんな発想がトンチやトリックではないか。むしろそこがデュシャンと通底しているように思えるのだ。

2018/10/08(村田真)

愛について アジアン・コンテンポラリー

会期:2018/10/02~2018/11/25

東京都写真美術館[東京都]

今年、東京都写真美術館事業企画課長からブリヂストン美術館副館長に転じた笠原美智子は、東京都写真美術館の学芸員として、ジェンダーやセクシュアリティをテーマにした多くの展覧会を企画してきた。今回の「愛について アジアン・コンテンポラリー」展はその置き土産と言うべきグループ展で、現代アジアの女性アーティストたちにスポットを当てている。出品作家は笠原が選出した中国のチェン・ズ(陳哲)、シンガポールのジェラルディン・カン、台湾のホウ・ルル・シュウズ(侯淑姿)、在日コリアン3世のキム・インスク(金仁淑)、韓国のキム・オクソン(金玉善)、そして東京都写真美術館学芸員の山田裕理が選出した大阪出身の須藤絢乃の6人である。

いうまでもなく、日本を含めて、アジアの女性は長く社会的に抑圧されてきた歴史を持つ。女性アーティストたちもむろん例外ではない。今回の出品作家の多くは、それぞれの精神的、肉体的な違和感や苦痛を起点として、写真作品のテーマを選び、自己と社会との関係のあり方を細やかに再組織化し、提示しようとしている。むろん国や地域によって生の条件は異なっているが、アーティスト自身の身体性が、作品の中に不可欠の要素として組み込まれていることで、男性作家とは違った、直接的で生々しいメッセージが伝わってきた。

家族のポートレートを演出して撮り続けるジェラルディン・カン、中国の内戦を逃れて台湾に渡った住人たちの住む「眷村」をテーマとしたホウ・ルル・シュウズ、在日コリアンとして直面したアイデンティテイの多様化に着目する金仁淑、自身を含めて外国人と結婚した韓国人のカップルを撮影したキム・オクソン、そしてジェンダーの違和感を梃子に変身型のセルフポートレートを制作し続ける須藤絢乃と、それぞれクオリティの高い作品が並んで見応えがあった。だが特に注目したのは1989年、北京生まれのチェン・ズの展示だった。

自傷行為をテーマとした作品で、2011年に第3回三影堂撮影大賞を受賞してデビューしたチェンは、今回「我慢できる」と「蜜蜂」の2作品を出品した。傷口を抉るような痛々しいイメージと、美の極致とでも言うべき完璧な画面構成とが合体して、繊細なストーリーが織り上げられていく。今回はアジア各国に目配りしたやや総花的な展示だったが、東京都写真美術館にはさらに積極的に、「アジアン・コンテンポラリー」の写真作品をより深く掘り下げた企画を期待したい。

2018/10/06(土)(飯沢耕太郎)

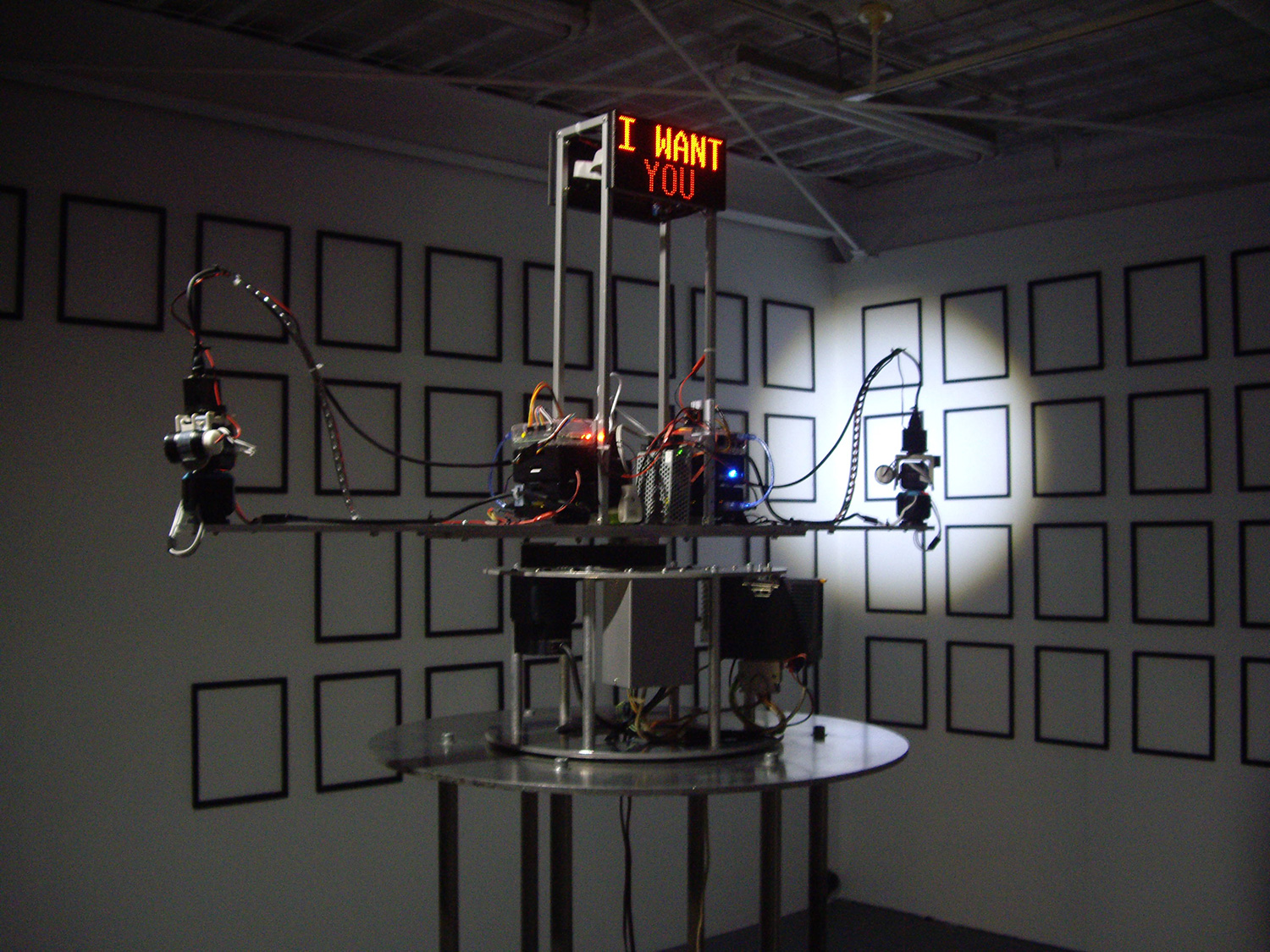

KOSUGI+ANDO「I WANT YOU──あなたが、欲しい」

会期:2018/10/05~2018/10/20

galerie 16[京都府]

KOSUGI+ANDOは、小杉美穂子と安藤泰彦によるコラボレーション・ユニット。1983年に活動開始し、90年代以降は、コンピュータ制御された映像や機器によるインスタレーションを通して、テクノロジーと現代社会の関わりを詩的に批評してきた。

本展では、「I WANT YOU」という、第一次世界大戦でのアメリカ陸軍の兵士募集ポスターでよく知られるこの言葉が、パロディ化されたポスターを始めとして、企業や芸能プロダクションなどの人材募集、ラブソングの歌詞など、社会の多様な局面に溢れていることに着目し、さまざまな欲望装置としてパラフレーズされていく。

展示は2つのパートから構成され、第1室では、壁に掛けられたパネルに「I want your……」に続くさまざまな単語(アナタノ ユメ、コエ、キオク、ジカン、ミライ、ナマエ、セイベツ、リレキ、アドレス、パスワード、イイネ!、シンゾウ、ランシ、ケツエキ、タマシイ、イコツ)が列挙され、あるいは「マモル」対象として、「アナタヲ、カゾクヲ、フルサトヲ、ウツクシイクニヲ」といった単語が並べられる。相手の共感や愛情の希求のみならず、時間の切り売りとしての労働、個人情報、SNS内での承認欲求、臓器提供、祭祀される戦死者を求める無数の声。パネルに取り付けられた「指差し棒」がせわしなく動き回り、物理的肉体、非物質的な情報、さらには「魂」へと還元された「アナタ」を求めて宙を指差し続ける。

会場風景

一方、第2室では、回転台の上に機器が設置され、2本のアームが「アナタ」を求めて回転運動を繰り返す。センサーが観客を感知すると、狙撃手が照準を合わせるようにまばゆいライトが照射され、観客は捕獲されてしまう(無人のロボット兵器による攻撃にも使われる、熱感知センサーが搭載されている)。手前には三体の人型の標的が吊り下げられ、奥の壁には、無数の黒い額縁が整然と掛けられている。額縁のなかは空白だが、よく見ると1つだけ、極小のキャプションが掲げられている(小杉の叔父が第二次世界大戦末期にインパールで戦死した日付と場所であるという)。

黒い額縁の列は、「靖国神社という霊魂の吸収装置」、具体的には「遊就館に展示されている慰霊写真の群れ」がモチーフになっているが、ここでは個別的な肖像は消去され、充填を待つ空白の座が待ち構える。ライトの照準に捕獲された観客は、自身の肉体、個人情報、感情、死後の「霊魂」さえもが国家や企業、あるいはSNS内に蠢く集団的な欲望によって絶えず追い求められ、捕獲されていることを想像せざるをえない。無人の照準器は、巨大な欲望機構である現代社会の端的な形象化であり、私たちの欲望が供給され続ける限り、その運動は止まることがない。

メディア・アートであるが霊魂的なものを感じさせること、テクノロジーを用いてはいるがアニマのようなものが宿ること。観客の身体を取り込みつつ、無人の機器が一種の演劇的なプレーヤーとして振る舞い、空間を支配する。KOSUGI+ANDOの過去作品にも通底するその不穏さは、テクノロジーが切り開く「輝かしい未来」を(メディア)アートのそれと無批判に重ね合わせる態度ではなく、テクノロジーと私たちの関係を静かに照らし出す。

会場風景

2018/10/05(金)(高嶋慈)

カタストロフと美術のちから展

会期:2018/10/06~2019/01/20

森美術館[東京都]

開館15周年記念に「カタストロフ」だという。開館記念展が「ハピネス」、10周年が「LOVE」だったから、ようやく地に足がついてきたというか、後がないことに気がついたというか笑。いずれにせよ9.11に始まり、3.11に象徴される自然災害や大事故にこと欠かない21世紀も18年が過ぎて、時宜を得た企画といえる。展示の前半は、アーティストはカタストロフをどのように表現してきたか、後半はカタストロフ後アーティストはどんな力になってきたかを、約40組のアーティストの作品で概観する。

まず最初に出会うのが、トーマス・ヒルシュホーンによるビルの崩壊現場。よく見ると瓦礫はすべてハリボテで、ビル内部の壁には「すべての創造は破壊から始まる」とのピカソの言葉が掲げられている。深刻さよりむしろ笑いと明るさを感じさせるインスタレーションだ。アメリカ同時多発テロの現場写真をジグソーパズル化したクリストフ・ドレーガーのシリーズも、不謹慎ながらニヤリとさせられる。これはテロ直後だったら許されなかったはずで、17年の時を経たからこそ制作も公開も可能になったのだろう。堀尾貞治は阪神大震災の被災地をイメージスケッチした数十枚もの連作を出しているが、こんな作品を描いていたとは知らなかった。カタストロフを目の当たりにして表現衝動が押さえきれなかった例として、これがいちばん印象に残ったなあ。

ほかに宮本隆司や米田知子の写真など、もはや忘れられかけている阪神大震災をモチーフにした作品があったが、やはり日本人作家に多いのは東日本大震災と原発事故を扱った作品だ。武田慎平、Chim↑Pom、畠山直哉、宮島達男らがそうだが、なかでも異色なのが平川恒太の黒い時計。108個の円形の壁掛け時計を黒く塗り込め、よく見るとそれぞれマスクをつけた作業員の顔が描かれていて、チクタク針の音が聞こえてくる。平川が出品するというので「黒い戦争画」かと思っていたら、こんなのもつくっていたんだ。そういえば原発事故に関連する作品はこれ以外にもいくつかあるけど、核爆弾をモチーフにした作品はもっとたくさんつくられているはずなのに、見かけなかったなあ。原発は事故が起きてしまったが、核は実験以外ではもう70年以上も爆発して(させて)いないので、脅威ではあってもまだカタストロフに至っていないからかもしれない。もし究極の「カタストロフ美術」があるとしたら、作者も死んでしまって作品もなにもないことでしょうね。

2018/10/05(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)