artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

久松知子「美術家の幸福論!」

会期:2015/05/29~2015/06/14

六本木ヒルズA/Dギャラリー[東京都]

第18回岡本太郎現代芸術賞の「岡本敏子賞」受賞記念展。美術家は必ずしも幸せな人生を送るわけではなく、むしろ不幸な美術家ほど大成してるのではないか? との疑問から、今回は「美術家の幸福」をテーマにしている。「幸福への試論:画家に聞く」のシリーズは、平山郁夫、藤田嗣治、横山大観、松本竣介の4人がそれぞれ自作を背に食事を準備する場面を描いたもの。平山は高価な群青をふんだんに使ったシルクロードの絵の前で、白飯にアジの開きや卵焼きという和風料理、藤田は《アッツ島玉砕》の前でクロワッサンとカフェオレ、大観はたくさんの富士山の絵をバックに鯛で日本酒を一杯、竣介はニコライ堂らしき絵の前にフルーツポンチが置いてある。なんでフルーツポンチだろうと思ったら、彼は「フルポン(フルーツポンチの略)」と呼ばれていたらしい。よく調べているし、アイロニーも効いている。100号の大作《岡本太郎と誕生日会》は、赤いジャージの作者が正装した岡本太郎と円卓を囲み、誕生会を祝ってるところ。円卓の上には大きなイチゴケーキに《重工業》のネギ、犠牲の子羊、底に顔があってもいいウィスキーグラスなどが置かれている。これは楽しい。《美術家の幸福祈願》は、作者を含めた日本の若手美術家たちが20人ほど宝船に載っている巨大な絵馬。沈没しないよう祈る。その回りにも小さな絵馬がたくさん飾ってあって、1万円くらいから買える。日本画出身では久々の逸材。

2015/06/02(火)(村田真)

モダニズムへの道程──写真雑誌『白陽』に見る構成派の表現

会期:2015/06/01~2015/06/13

表参道画廊[東京都]

MUSÉE Fに隣接する表参道画廊で開催された「モダニズムへの道程──写真雑誌『白陽』に見る構成派の表現」展は、僕にとって個人的にとても感慨深い展示だった。かつて1980年代初頭に、大学院で日本の「芸術写真」を調査・研究していたとき、本展の企画者である金子隆一から写真雑誌『白陽』のバックナンバーを見せられ、大きな衝撃を受けた記憶があるからだ。

『白陽』は神戸在住の写真家、淵上白陽を中心に1922年に結成された日本光画芸術協会の機関誌である。淵上らは関東大震災(1923年)以後、それまでの穏健な風景作品から一転して、「マツスとラインとの有機的なはたらき」を画面上な抽象的なパターンとして表現しようとする「構成派」と称される作品を発表しはじめた。それは、まさに1920年代の「芸術写真」=ピクトリアリズムから30年代の「新興写真」=モダニズムへの過渡期に出現した、ミッシングリンクとでもいうべき作品群だったのだ。

あらためて、コロタイプ印刷の『白陽』のページをそのまま切りとって額装した今回の展示を見ると、淵上白陽をはじめとして、津坂淳、高濱亀三郎、西亀久二、福田勝治、唐武、高田皆義、馬場八潮、平尾銓爾、松尾才五郎の23点の作品が、世界的にもあまり例を見ないユニークなものであったことがわかる。西の「どよめく空気」(1926年)や高田の「風景」(1925年)は現実と幻想の間に宙吊りになったような浮遊感を感じさせ、高濱の「コンストラクション」(1926年)は日本の「芸術写真」に特有の装飾性、平面性の美学を極限近くまで追求するものだった。また淵上の「円と人体の構成」(1926年)はチェコのフランチシェク・ドルチコルの同時代の作品に通じるものがある。「構成派」の活動が淵上の渡満(1928年)によって、比較的短い期間で終わってしまったのは残念だが、同時代の他の写真家たちの作品とも比較しつつ、さらに検証していくべき重要な作品群であることは間違いないだろう。

2015/06/02(火)(飯沢耕太郎)

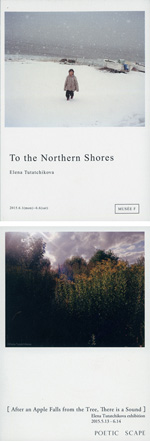

エレナ・トゥタッチコワ「To the Northern Shores」

会期:2015/06/01~2015/06/06

MUSÉE F[東京都]

エレナ・トゥタッチコワは1984年、ロシア・モスクワ生まれ。ロシアと日本で東洋文化・日本語を学び、現在は東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士課程に在籍している。2014年に東川町国際写真フェスティバルの「赤レンガポートフォリオオーディション」に、ロシア人が夏に過ごすダーチャと呼ばれる別荘での日々を綴った「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound(林檎が木から落ちるとき、音が生まれる)」を出品してグランプリを受賞した。今回の展示は、それとは別に北海道・知床で撮り進めているシリーズの発表で、彼女の写真家としての成長ぶりがうかがえた。

大小10点の作品が壁に並んでいるのだが、その配置と組み合わせ方に、彼女の思考と感性のバランスのよさがよくあらわれている。光、雪、植物群、鹿の骨、そして厳しい自然環境の中でしっかりと自己主張している人間たち──それらを包み込むように捉えていく視線は、揺るぎなく、堂々としていて、被写体が気持ちよく目に飛び込んでくる。白を中心としたモノトーンの世界の中に横たわる、子供のズボンの鮮烈な赤が目に残って離れない。エレナは写真を始める前に、モスクワ国立音楽院付属中央音楽学校でピアノを学んでいたのだという。画像の響き合い、飛躍とハーモニーに音楽的な素養が感じられるのはそのためだろう。まだスタートしたばかりだが、北海道の自然、風土と人間の営みとを大きなスケール感で描き出していく、いいシリーズに育っていくのではないだろうか。

なお、東京・中目黒のPOETIC SCAPEでは、「赤レンガポートフォリオオーディション」グランプリ受賞作の「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound」が新作を加えて展示された(5月13日~6月14日)。プリントの精度が上がったことで、より細やかにロシアの短い夏の空気感が伝わってくるようになった。

写真上:「To the Northern Shores」 下:「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound(林檎が木から落ちるとき、音が生まれる)」

2015/06/02(火)(飯沢耕太郎)

磯山晴美展

会期:2015/06/02~2015/06/14

LADS GALLERY[大阪府]

紙に刺繍を施した平面作品を出品。刺繍といっても図柄や模様を縫うのではなく、長短さまざまな線の集積を糸で表現している。また、一部の作品はガラス片などを用いてコラージュを施していた。無造作なようでいて実は周到な配慮に基づいて構成された作品は、理知的な抽象絵画としての側面と、クラフトのような手作りの質感を併せ持っている。それゆえ現代美術に不慣れな人でも抵抗なく受け入れられるだろう。作者は岡山県在住で、元々は絵画を制作していた。本展でも数点だが、絵画作品を出品している。

2015/06/02(火)(小吹隆文)

稲村米治 昆虫千手観音巡礼ツアー

会期:2015/05/31

群馬県板倉町中央公民館ほか[群馬県]

現在、鞆の津ミュージアムで開催中の「スピリチュアルからこんにちは」展の関連企画として催されたツアー。いまもっとも「やばい」企画を次々と打ち出して高く評価されている同館学芸員の櫛野展正が、参加者10名ほどを引率しながら、群馬県に在住する稲村米治のもとを訪ねた。

稲村米治は今年で95歳。いわゆるアーティストではないが、いまからちょうど40年前の1975年、ひとりで昆虫千手観音像を制作した。これは文字どおり数々の昆虫を素材とした千手観音像で、おびただしい数のカナブンやクワガタ、カブトムシ、タマムシなどを表面に貼りつけ、構成することで、千手観音像を立体的に造形化したものだ。その数、じつに2万匹。制作期間に6年もの時間を費やしたのは、一夏で採集できる昆虫の数に限界があったからである。その持続的な執念に圧倒されるばかりか、クワガタを組み合わせることで千手や後輪を表現した造形上の工夫や、本体ばかりか台座までも昆虫で埋め尽くした徹底的なこだわりに、大変な衝撃を受けた。この昆虫千手観音像を最後に、同様の造形物は一切制作していないという逸話は、その執着心を極限まで突き詰めたことを如実に物語っている。

昆虫を用いたアーティストといえば、ヤン・ファーブルがいるが、稲村の昆虫千手観音像はヤン・ファーブルの作品より時期的に先駆けているし、その質的な差も歴然としている。ヤン・ファーブルの作品は多彩な昆虫の配列によって色彩の美しさを洗練させることに力点が置かれているが、稲村はクワガタの鋭角的な顎を千手に見立てたように、むしろ昆虫の形態を活かしながら立体的に造形化することに心を砕いているからだ。前者はより平面的で、後者はより立体的と言えるかもしれない。

かつて岡本太郎は、今日の芸術の条件として「いやったらしさ」を挙げていたが、稲村の昆虫千手観音像を見ると、まさしく「いやったらしい」感情がふつふつと沸き上がってくる。いわゆる美や醜といった価値基準を超えて、有無をいわさずに、見る者を圧倒してくるからだ。それは、2万匹もの昆虫が集合しているという事実だけではなく、それ以上に、一つひとつの昆虫が文字どおり「生きている」ように見えることに由来しているように思われる。稲村によれば、死んだ昆虫は一切採集しなかったという。生きた昆虫に注射をすることで、生命のある形態を留めることに腐心していたのだ。樹木にへばりついた昆虫のかたちが認められるからこそ、結果として昆虫千手観音像には、躍動するような迫力のあるイメージが醸し出されていたのである。

惜しむらくは、この大傑作が正当に評価されているとは言い難いことだ。無料で誰でも鑑賞できる地元の公民館に常設されている点は、決して悪くない。だが、平凡な蛍光灯のもと、天板のあるガラスケースの中に収められた状態で鑑賞するのがベストであるとは到底考えられない。もし入念につくりこまれた照明で照らし出されたとすれば、いったいどのように見えるのだろう。カナブンの緑色やクワガタの赤茶色がいま以上に妖しく光り輝き、クワガタの顎が背景に鋭い影を落とすのではないか。稲村は昆虫を供養するために千手観音像を制作したというが、私たちにできる供養とは、これを鑑賞して正当に評価を与えることにあるはずだ。

2015/05/31(日)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)