artscapeレビュー

書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー

カタログ&ブックス│2017年11月

展覧会カタログ、アートにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

写真の理論

編訳:甲斐義明

発行:月曜社

発行日:2017年10月20日

定価:2,500円(税別)

サイズ:四六判、312ページ

写真史と写真の論理を読み解くための重要論考(ジョン・シャーカフスキー、アラン・セクーラ、ロザリンド・クラウス、ジェフ・ウォール、ジェフリー・バッチェンの5篇)の翻訳。編訳者による詳細な解説や写真理論のブックガイドも収録。カバーの写真は森山大道による《ニエプスの窓》。

現代建築家コンセプト・シリーズ

403architecture[dajiba] 建築で思考し、都市でつくる

著者:403architecture[dajiba]

発行:LIXIL出版

発行日:2017年9月15日

定価:1,800円(税別)

サイズ:A5判、160ページ

21世紀に入って経済成長の神話が崩れ、都市回帰と地域再生の動きが同時に進み、建築が大きな転換点を迎えるなか、403architecture [dajiba]は2011年に静岡県浜松市を拠点に活動をスタートし、約6年の間に50のプロジェクトを完成させてきた。彼らは、敷地やプログラム、クライアントが異なるそれぞれのプロジェクトのなかに「材料転用」「既存応用」「慣習ずれ」「新旧混成」「等価空間」「単位反復」という性格を見出し、新たな建築的価値を浮かび上がらせる。これら6つの「タグ」は、これからの建築が求める複層的な価値観を示すとともに、建築という創造の歴史との豊かな接続を物語っている。

本書では、6つのタグによる作品分析、6つのタグの歴史的解釈を行なうとともに、イギリスの建築家集団「Assemble」とのメール対談では、建築活動の世紀的な転回を語りあう。建築はこれからどのような意思とともにあるべきか。ここにひとつのモデルが示される。

ありふれたものの変容──芸術の哲学

著者:アーサー・C・ダントー

翻訳:松尾大

装丁:服部一成

発行:慶應義塾大学出版会

発行日:2017年10月31日

定価:4,600円(税別)

サイズ:四六判、372ページ

1960年代初め、アンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボックス》が「芸術」として提示されたとき、このような、平凡なものと区別のつかないアート作品の出現が、新しい芸術の理論を要請した。本書は、その理論的構築のために捧げられた、20世紀美学最大の成果である。

ダントーは、芸術の理論に属するものを、伝統的にそれと混同されてきたものから区別しようと試みる。そして、芸術の表象を独自に解釈し、メタファー、表現、様式を体系的に説明する。

ウォーホル、リキテンスタイン、ブリューゲル、ボルヘス、カポーティ……豊富な例を引きながら、なぜ「ありふれたもの」が「芸術」に変容したのか、芸術をどのように定義できるのか、哲学的に明らかにしていく。

アイデアスケッチ──アイデアを〈醸成〉するためのワークショップ実践ガイド

著者:James Gibson、小林茂、鈴木宣也、赤羽亨

発行:ビー・エヌ・エヌ新社

デザイン:田中佐季

発行日:2017年10月20日

定価:2,300円(税別)

サイズ:B5判、144ページ

プロセスからデザインすることで、アイデアとチームを同時に醸成できる。

地方都市にありながらも全国から異才が集結する学校IAMAS(イアマス)。そこで培われた視覚的ブレインストーミング手法「アイデアスケッチ」のノウハウを、誰もが実践できるようわかりやすく解説。新規事業開発担当者のみならず、ビジネスの領域でファシリテートしたいデザイナーやエンジニアも必携の一冊。

藤森照信展──自然を生かした建築と路上観察

発行:水戸芸術館現代美術センター

発行日:2017年10月5日

価格:2,000円(税別)

サイズ:B4判変、160ページ

藤森建築の魅力が満載! 写真を多数掲載し、藤森照信自身が執筆した作品解説は読み応え充分。建築作品や茶室、家具、素材見本まで内容盛りだくさんの一冊です。

天野尚 写真集──アート オブ ネイチャーアクアリウム

発行:アクアデザインアマノ

発行日:2017年11月8日

価格:2,500円(税別)

サイズ:278×250mm、160ページ

水景クリエイターとして、写真家として、61年の人生を駆け抜けた天野尚。没後2年となる今年、新しい作品集が出版となります。この作品集は天野がレイアウトを制作し、大判フィルムで水景を撮影してきたネイチャーアクアリウムの作品を軸に、おもに超大判フィルムで撮影された生態風景写真の代表作を交えながら、表現者としての天野 尚の世界をまとめた一冊です。

作品集としては、ネイチャーアクアリウムの代表作はもちろん、前々作『ガラスの中の大自然 1985-2009』、前作『創造の原点』に未収録の作品も収録し、これらを補完するものとなります。また、これまでの作品集に掲載されていた水景写真は、天野がこだわってきた大判フィルムの持ち味を最大限に引き出すためそのほとんどをスキャニングからやり直し、最新の技術で印刷しています。アナログの臨場感にあふれた水景を、ぜひご覧ください。

2017/11/14(火)(artscape編集部)

戦後の蘭字─アフリカと中東へ輸出された日本茶─

会期:2017/10/07~2017/12/10

フェルケール博物館[静岡県]

工業化以前、茶は生糸に次いで明治期日本の主要輸出品であった。「蘭字(らんじ)」とは、輸出茶の梱包に貼られた商標のことである。開港当初、静岡の茶は横浜で加工されて海外へ輸出されたが、明治32年に清水港が開港場に指定され、1906年(明治39年)に茶の輸出が開始されると、茶の再製加工、輸出の中心は静岡に移り、横浜で行なわれていた蘭字の印刷も静岡で行なわれるようになった。明治期には浮世絵の技術を用いて木版で摺られていた蘭字だが、大正から昭和初期にはオフセット印刷によるものも登場。戦後、茶輸出が衰退する1965年ごろ(昭和30年代)まで制作されていた。フェルケール博物館では、これまでにも常葉大学元教授の井手暢子氏の研究を元にして、主に明治期の蘭字を紹介する展覧会が企画されてきたが、2015年秋に開催された展覧会前後に日本紅茶株式会社および富士製茶株式会社の戦後の蘭字が多数発見、寄贈され、輸出茶商標の研究がさらに進みつつある。今回の展覧会は、これら新発見の戦後の蘭字に焦点を当て、その一端を紹介するものだ。

戦前期までの蘭字と、戦後期の蘭字の違いはなにか。印刷方式についてはすでに戦前からオフセット印刷が用いられている。展示品にはフルカラー印刷のものも見受けられるが、数色の特色版を用いているものも多い。特色版でもグラデーションに網点を用いているものもあれば、線画の密度で濃淡を表現しているものもある。大きな違いは図案だ。「蘭字」とは字義通りならばオランダ語のことだが、欧文一般を指す。日本茶は主に北米に輸出されていたために、茶商標としての蘭字には図案と英語によるブランド表記が行なわれていた。しかし、戦後は北米向け輸出が減少し、フランス領北アフリカに比重が移る。それに伴って言語はフランス語あるいはアラビア語が用いられるようになった。図案にはアラブ人の姿やエジプトの風景、動物などが描かれ、日本をイメージさせる意匠はほとんどない。それどころか、JAPANあるいはJAPONの文字をほとんど見ることができない。吉野亜湖氏の論考によれば、戦後北アフリカ市場で日本茶が受け入れられたのは日本の人件費が安く、低価格であったため。しかし日本茶は品質が悪いと評価されていて中国茶の水増しに用いられていたために、日本産であることを主張する必要がなかったのだという(本展図録、72頁)。また本展にはデザインがフランスの商社から支給されていたことを示す史料も出品されている。

10月21日に開催された同展関連シンポジウムでは、経済史、広告・マーケティング史、印刷史、デザイン史など、さまざまな視野からの報告と討論が行われ、蘭字デザインの研究は逆にそれらの歴史分野を補完する役割があるだろうことが示された。とくに興味深かったのは、ロバート・ヘリヤ氏の報告だ。ヘリヤ氏は、1869年(明治2年)に創業した日本茶輸出商社ヘリヤ商会の創業者、フレデリック・ヘリヤ氏の子孫で、現在はウェイク・フォレスト大学の准教授。報告は蘭字や広告を通じてアメリカにおける日本茶のマーケティングの様相を追うもので、19世紀末の日本の輸出茶が北米市場においてブランド力を持っていたこと、同時期にインド、セイロン茶がアメリカにおいて日本茶や中国茶に対してネガティブ・キャンペーンを展開していたことなどが示された。シンポジウムにおいて今回の展示の中心である戦後の蘭字についてはほとんど言及がなかったが、史料が発見されたばかりであり、貿易史料などと照合することで、これからより具体的な市場とデザインの関係が見えてくるだろうことを期待する。[新川徳彦]

会場風景

関連レビュー

明治の海外輸出と港|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

蘭字と印刷──60年ぶりに現れた最後の輸出茶ラベル|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/10/21(土)(SYNK)

キンダーブックの90年─童画と童謡でたどる子どもたちの世界─

会期:2017/10/21~2018/01/14

印刷博物館[東京都]

『キンダーブック』はフレーベル館が刊行する幼児向けの月刊保育絵本。1927年(昭和2年)11月に誕生し、今年で創刊90年を迎えた。印刷博物館で開催されているこの展覧会は、90年にわたる『キンダーブック』の歴史を、実物や絵本原画などによって辿る。展示は4部で構成されている。第1部は「観察絵本キンダーブックの誕生」。明治の終わりになると印刷技術の発展にともなって雑誌のカラー化が進み、同時期に子供向け絵雑誌が誕生する。ここでは『キンダーブック』誕生までに刊行された子供向け絵雑誌の数々が紹介されている。なかでもその質の高さで知られていたのは、1914年(大正3年)に婦人之友社が創刊した『子供之友』と、1922年(大正11年)に東京社が創刊した『コドモノクニ』だろう。『キンダーブック』は現在刊行されている幼児向けの月刊保育絵本のなかで最も歴史が古いが、大正から昭和初期に掛けて創刊された子供向け絵雑誌のなかでは後発だった。第2部は「キンダーブックで見る昭和史」。子供向け絵雑誌とはいえ、『キンダーブック』は教育を目的としているので、その内容には日常の暮らしや同時代の社会が取り上げられており、誌面を追うことで時代の流れを読むことができる。ここでは歴史的な出来事を示した年表と合わせて誌面が紹介されていると同時に、常に子供たちの心を捉えたであろう内容がテーマ別に紹介されている。なかでも「のりもの」や「宇宙」は今も昔もとくに男の子たちの心を捉えるテーマだ。時系列に見ると、創刊から1935年(昭和10年)頃までの誌面に描かれた子供たちの日常生活と、第2次世界大戦直前の誌面に現れる戦闘機や軍艦、防空壕や炭坑の解説との対比がとても興味深い。『キンダーブック』は1942年(昭和17年)4月に『ミクニノコドモ』と誌名を変え、1944年(昭和19年)2月から1946年(昭和21年)7月まで休刊する。戦後の号では、人々の暮らしが急速に変化していくさまを見ることができる。第3部「表現の変遷」では『キンダーブック』に寄稿した画家たちの原画や、造本の工夫、付録が紹介されている。第4部「私のキンダーブック時代」は、キンダーブックの読者、制作に関わってきた作家や画家たちによるエピソードだ。

『キンダーブック』を刊行するフレーベル館は、高市次郎によって保育用品・教材の開発と販売を目的として、1907年(明治40年)4月に設立された。『キンダーブック』の創刊は創業から20年後のことになる。1926年(大正15年)に「幼稚園令」が公布され、幼稚園の保育項目に新たに「観察」が加わった。『観察絵本キンダーブック』の創刊にはそのような時代背景がある。編集には倉橋惣三、岸辺福雄、和田実らの幼児教育専門家、武井武雄、西条八十、巌谷小波などの童画家や童謡、童話作家が顧問として加わった。内容もさることながら、『キンダーブック』の特徴はその販売方法にある。先行する子供向け絵雑誌が書店で販売していたのに対して、『キンダーブック』は書店や販売店を通さず幼稚園への直接販売を行なったのだ。契約が取れれば1年間の販売部数が確定でき、返本のリスクが少ない。現在では多くの幼児向け保育絵本・児童向け学習雑誌が行っている方法をいち早く取り入れたのが、『キンダーブック』だった。

本展ではまた絵雑誌の印刷についても焦点が当てられている。なかでも顧問として編集にも関わった武井武雄は印刷に造詣が深く、狙った効果を出すためにイラストを色別に墨で描いて版をつくる試みもしていたという。図録には明治末から昭和初期に掛けての絵雑誌の印刷方法に関する考察が収録されており、現在一般的に用いられているプロセスカラー印刷でなぜ当時のような印刷表現ができないのかを知ることができた。平版印刷という仕組みは同様でも版の作りかたが違うのだ。[新川徳彦]

関連レビュー

コドモノクニ展|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/10/20(金)(SYNK)

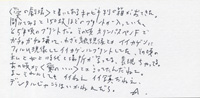

荒木経惟『愛の劇場』

発行所:Zen Foto Gallery/ Case Publishing

発行日:2017/09

箱入りの写真集に、荒木経惟が執筆した以下の文章を印刷したチラシが挿入されている。それほど長い文章ではないので、そのまま引用しておくことにしよう。「〈愛の劇場〉と書いてあるキャビネ判の箱が出て来た。開けてみると150枚ほどのプリントが入っていた。‘65年頃のプリントだ。その頃オリンパスペンFでガチャガチャ撮って、わざと熱現像とかイイカゲンにフィルム現像してイイカゲンにプリントした、その頃の私と女と時代と場所が写ってる、表現(し)ちゃってる。あの頃から〈愛の…〉とか言ってたんだねえ。まーそれにしても イイねえ イイ写真だねえ、デジタルじゃこうはいかねえだろ。A」この文章に付け加えるべきものはほとんどないが、「フジブロマイド 硬調・光沢・薄手」の印画紙の箱とそこにおさめられていた写真群をそのまま再現した写真集は、内容的にはすこぶる面白い。「その頃の私と女と時代と場所」の中には、結婚前の陽子の姿もあり、荒木が表現者としてのあり方を、もがきつつ身につけていくプロセスが生々しくよみがえってくるのだ。それにしても、電通時代の荒木の多産ぶりには呆れるしかない。これまでも、月光荘のスケッチブックに貼り付けた私家版写真集や、フィルムの箱におさめられた写真群が再発掘されているのだが、この先も何が出てくるのかわからない。実質的なデビュー写真集と見なされてきた『センチメンタルな旅』(1971)以前の「プレ荒木」の写真群について、もう一度きちんと検討すべき時期がきているのではないだろうか。なお、写真集の刊行にあわせて、東京・渋谷にオープンしたCASE TOKYOでオリジナル・プリント全作品を展示する展覧会が開催された。

2017/10/14(土)(飯沢耕太郎)

カタログ&ブックス│2017年10月

展覧会カタログ、アートにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

日高理恵子作品集

著者:日高理恵子、小林康夫、蔵屋美香、森啓輔

発行:ヴァンジ彫刻庭園美術館

発行日:2017年10月5日

定価:4,200円(税別)

サイズ:297×210mm、232ページ

本書は、展覧会「日高理恵子 空と樹と」(ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡、2017年4月22日–11月30日)の関連書籍として刊行される日高理恵子の初作品集です。

日高理恵子は、1980年代前半より約35年にわたり、辛夷、山桜、百日紅、木蓮などさまざまな樹をモチーフに、絵画について真摯に問い、独自の表現を探求してきた画家です。武蔵野美術大学で日本画を学んだ日高は、日本画の画材を使用しながらも伝統的な様式に捉われず、新たな絵画表現を切り開いてきました。野外での鉛筆によるドローイングと、その硬質な表現を日本画の画材を用いてスケールアップした絵画の画面には、無数の幹や枝、葉、花芽が隅々まで細緻に描かれています。また、モノクロームの絵画は、岩絵具が何層も重ねられることで、細かな粒子が呼吸をするように、繊細で豊かな色調を帯びています。

本書は、一貫して樹を描きながらも多様な変遷をみせてきた、約35年におよぶ画業を網羅した初の作品集となります。2017年に開催されたヴァンジ彫刻庭園美術館での個展を冒頭に、70年代後半に作家が惹かれ、模写した過去の画家たちの習作や素描、水平の視点で描かれた樹々、そしてその後展開していく「樹を見上げて」、「樹の空間から」、「空との距離」の3つのシリーズを含む、約100点の作品図版を収録しています。また、作家が過去に発表してきた文章やインタビュー、寄稿者らによる多彩な論考を収め、止まることなく続けられてきた作品制作の全容を、俯瞰することができる構成となっています。

実況・近代建築史講義

著者:中谷礼仁

発行:LIXIL出版

発行日:2017年10月15日

定価:1,800円(税別)

サイズ:A4判、208ページ

建築史家・中谷礼仁による、早稲田大学の講義をまるっと収録。

生徒との授業でのやりとりを織り交ぜながら、臨場感あふれる授業風景を再現。

ブルネレスキから藤森照信まで、近代500年の建築史を全12回で駆け抜ける。

安藤忠雄展─挑戦─

著者:安藤忠雄、浅田彰、鈴木博之

発行:安藤忠雄建築展実行委員会

発行日:2017年9月15日

定価:1,834円(税別)

サイズ:B5版変、320ページ

稀代の建築家、安藤忠雄の半世紀に及ぶ挑戦の軌跡、未来への展望を紹介する「安藤忠雄展─挑戦─」の展覧会図録。展覧会場の6つのセクション・テーマに応じた構成で、70を超える代表作品を紹介。ANDO建築の魅力をコンパクトに伝える、特別編集のオリジナルです。

芸術の不可能性──瀧口修造 中井正一 岡本太郎 針生一郎 中平卓馬

著者:高島直之

発行:武蔵野美術大学出版局

発行日:2017年9月28日

定価:2,400円(税別)

サイズ:四六判、192ページ

前衛芸術が生まれた19世紀末から20世紀初頭は動乱、革命、戦火の時代だった。1907年のキュビスムのセンセーション、1909年の未来派宣言、1916年チューリヒ・ダダを嚆矢とする世界的なダダ・ムーブメント、1924年ブルトンによるシュルレアリスム宣言。1930年瀧口がブルトンの『超現実主義と絵画』を訳出して以来の、中井、針生、岡本、中平へと続く前衛芸術受容の日本的困難と屈折を、社会的事象とともに論じる。

内田祥哉 窓と建築ゼミナール

著者:内田祥哉

編集:門脇耕三、藤原徹平、戸田穣、窓研究所

発行:鹿島出版会

発行日:2017年10月5日

価格:2,800円(税別)

サイズ:B5変判、204ページ

建築家にして建築構法学の創始者が説く開口部論の極意。設計の真髄を「窓」から語り尽くす非公開講座の全記録、ついに完成。聴講者との総括座談会と、門脇耕三、藤原徹平、戸田穣による書き下ろし内田祥哉論3篇を加え集成。

新しい分かり方

著者:佐藤雅彦

発行:中央公論新社

発行日:2017年9月21日

価格:1,900円(税別)

サイズ:A5変判、268ページ

「分かる」って、こんなに気持ちいいことなのか。「伝える」には、こんな方法もあったのか。「ピタゴラスイッチ」生みの親が、世の中の見方が変わる「分かる」「伝える」を提案します。

2017/10/13(金)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)