artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

20世紀のポスター[図像と文字の風景]─ビジュアルコミュニケーションは可能か?

会期:2021/01/30~2021/04/11

東京都庭園美術館[東京都]

グラフィックデザインの基礎を改めて学ぶという点で、本展はとても見応えがあった。本展タイトルの「20世紀のポスター」とは、1920年代にロシアをはじめヨーロッパに登場した構成主義に基づく「構成的ポスター」のことである。四角形や三角形、円形などの幾何学的形態もしくは写真とサンセリフ書体とを、ミニマルかつ抽象的に構成したその表現様式は、モダンデザインの出発点と言える。いま見ると、クラシック・モダンとも言うべきスタイルに映るが、しかし何とも言えない力強さを感じた。1920年代は当然、コンピューターのない時代である。印刷の活字はあったが、まだレタリング(手書き)も多かった。その手の力が生み出した凄みなのか。もしくはミニマルゆえの率直さなのか。そして要素が図像と文字のみに限られているため、かえってレイアウトの自由度が高いのである。その点が非常に新鮮に感じられ、観ていて心が躍った。これぞグラフィックデザインの基礎と感じた所以である。グラフィックデザインを学ぶ学生にはぜひ観てほしいと思った。

ヤン・チヒョルト《構成主義者展/クンストハレ・バーゼル》1937 ⓒTschichold family

ヤン・チヒョルト《構成主義者展/クンストハレ・バーゼル》1937 ⓒTschichold family

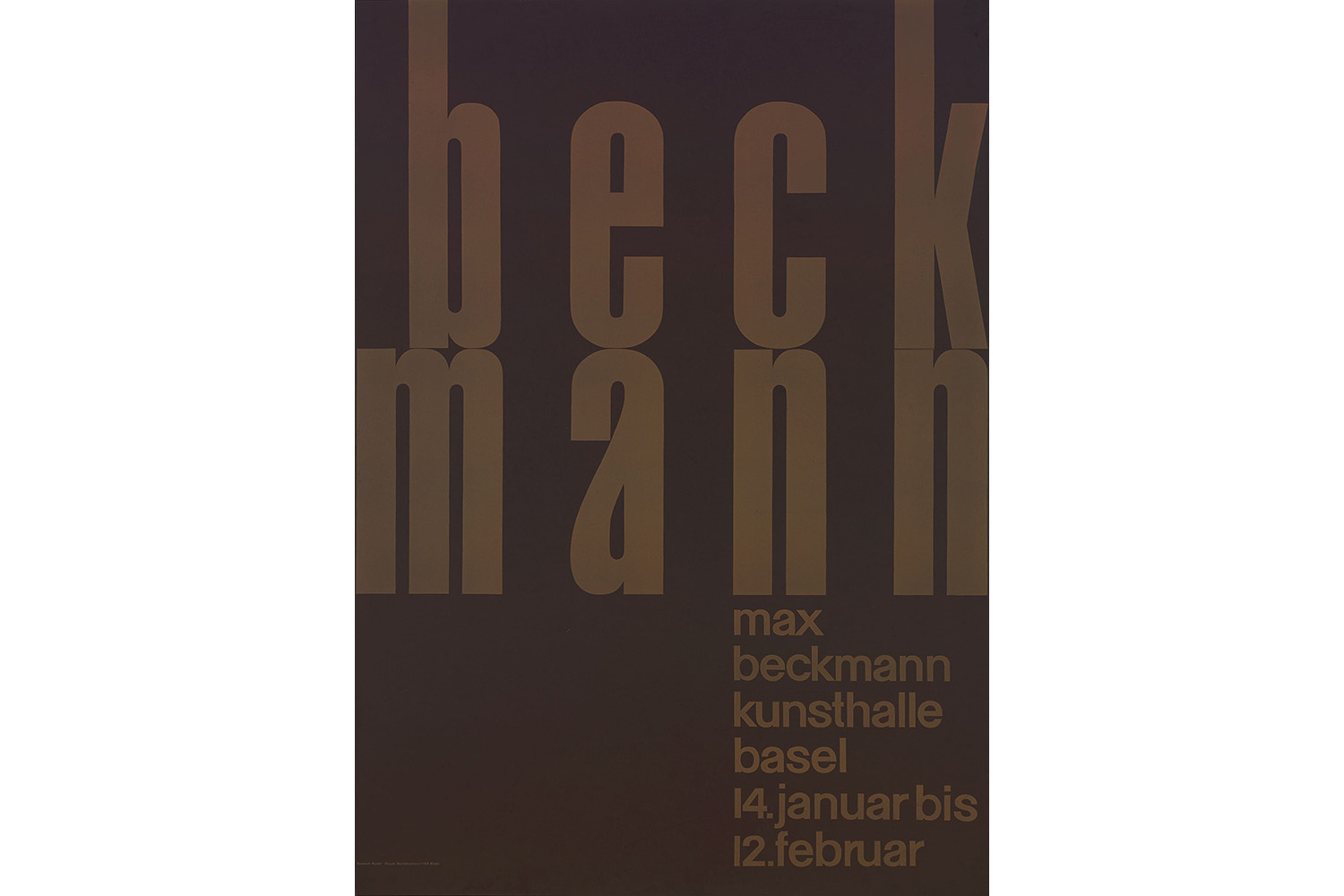

エミール・ルーダー《マックス・ベックマン展/クンストハレ・バーゼル》1956 ⓒEmil Ruder

エミール・ルーダー《マックス・ベックマン展/クンストハレ・バーゼル》1956 ⓒEmil Ruder

さて、構成主義のなかでも1940〜60年代にスイスで隆盛した様式は「スイス・スタイル(スイス派)」と呼ばれている。本展のPART1では主にこの様式が紹介される。スイスはご存知のとおり、19世紀初頭から続く世界最古の永世中立国だ。この時代に勃発した第二次世界大戦時、ほかのヨーロッパ諸国は政治的プロパガンダが色濃いメディアを世の中に大量に発行せざるを得なかったが、スイスは違った。むしろそれに対立するようにスイス・スタイルは誕生したという解説に、なるほどと膝を打った。スイス・スタイルのポスターに具体的なモチーフはなく、扇情的なコピーもない。音楽会のポスターであれば、イベントタイトル、開催日時、場所といった基本情報だけが並ぶ。情報伝達の仕方が簡潔かつ客観的で、送り手と受け手の間はあくまでも対等な関係なのである。メディアの純粋性や自立性を重視する姿勢が、こうしたスイス・スタイルを築いたという。また、いまも人気のユニバースやヘルベチカなどスイス生まれのサンセリフ書体は、可読性や客観性、普遍性に優れる名書体だ。スイス・スタイルのなかでもこれらの使用頻度が高いというのは頷けた。現代に生きる私たちはこれらのサンセリフ書体を通じて、スイス・スタイルとつながりを持ち続けている。

メアリー・ヴィエイラ《パンエア・ド・ブラジル航空 DC7C機/パンエア・ド・ブラジル》1957

メアリー・ヴィエイラ《パンエア・ド・ブラジル航空 DC7C機/パンエア・ド・ブラジル》1957

ⓒIsisuf. Istituto internazionale di studi sul futurismo - Archivio Mary Vieira, Milano. All rights reserved.

公式サイト:https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/210130-0411_ConstructivePostersOfThe20th.html

2021/02/04(木)(杉江あこ)

佐藤可士和展

会期:2021/02/03~2021/05/10

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

佐藤可士和は、いまの日本のデザイン業界のなかでもっとも成功したひとりと言えるだろう。彼がクリエイティブディレクターとして携わった企業や商品・サービスのブランディング事例を見ても、それは頷ける。楽天、ユニクロ、セブンプレミアム(セブン&アイ・ホールディングス)など業界を牽引する面々が並ぶからだ。彼はまさに日本経済を動かしている男とも言える。空間構成から個々の展示物まですべてをディレクションしたという本展も面白かった。小難しくなく、直感的で、エキサイティングで、最初から最後まで鑑賞者を飽きさせない。この万人を虜にする力こそ、佐藤のクリエイティブの特徴である。

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

まず本展の入り口で無料音声ガイドの案内があるが、これは絶対に利用した方がいい(QRコードを読み取って自身のスマホで聞くタイプなので、感染症拡大防止にも対応している)。会場で立ち止まって解説文をじっくりと読むよりも、展示物を眺めながら、佐藤自身が語る音声に耳を傾ける方が頭にすんなりと入ってくるからだ。展示は彼が小学生時代に制作したという、すでに才能の開花が見られるコラージュ作品や絵画に始まり、原寸大の屋外広告、ロゴを巨大化したインスタレーションへと続く。誰もが一度は見たことのある屋外広告もロゴも、ホワイトキューブの中で観たり、巨大化されたりすることで何とも言えない違和感が生じ、刺激的に映る。こういう大胆な仕掛けが鑑賞者を飽きさせない。

佐藤は独自のブランディング手法を「アイコニック・ブランディング」と呼ぶ。そう、アイコンなのだ。シンプルで、明快、人々の記憶に残るビジュアルづくりが得意なのである。この勢いやわかりやすさは飛び抜けているように感じる。しかもロゴを核としながら、ロゴだけに留まらない、その企業や商品・サービスの価値を上げるブランディングを最終目的とする。一方で、「LINES / FLOW」と題した抽象的なアート表現にも挑んでいる。これらは、言わば彼の美意識を探る作品群だろう。小学生時代の作品にも通じる純粋さがあり、彼が得意とする簡潔明瞭な造形や色彩が生み出される背景に触れるようだった。そして最後の展示「UT STORE @ THE NATIONAL ART CENTER, TOKYO」では、鑑賞者がユニクロのTシャツを買う体験まで用意されていた。なんだ、結局は広告なのか?と思いつつも、その巧みな仕掛けには脱帽してしまった。

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

展示風景 国立新美術館 企画展示室1E

公式サイト:https://kashiwasato2020.com

2021/02/04(木)(杉江あこ)

向田邦子 没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」

会期:2021/01/14~2021/01/24

スパイラルガーデン[東京都]

向田邦子の代表作と言われるテレビドラマ『寺内貫太郎一家』や『阿修羅のごとく』を実は観たことがない。これらのドラマが放映された1970〜80年代、私はまだ幼すぎて、大人向けのドラマを観る機会がなかったのだ。唯一の接点といえば、何かの書評に触れて、エッセイ集『父の詫び状』を20代の頃に読んだことくらいか。が、正直、その内容や印象はすっかり忘れていて、本展を知り、自宅の本棚からその古い本を引っ張り出して改めて読んでみた。また短編小説集『思い出トランプ』も取り寄せて読んでみた。すると、確かに面白い。かつて彼女がヒットメーカーだったことが頷ける。鋭い人間観察に基づく独特の視点は可笑しみを誘うし、人間関係の機微を描くのも上手いし、テンポの良い物語の展開で、読者を最後まで飽きさせない。

本展は、没後40年となる向田邦子の軌跡を紹介した展覧会だ。彼女が執筆した生原稿をはじめ、万年筆や食器などの愛用品、当時着ていた洋服、旅行の思い出写真などがずらりと展示されていた。「おしゃれを楽しみ、おいしいものに目がなく、旅が好き」だった、まるで女性誌がお手本に掲げるような彼女のライフスタイルを、世代を超えて伝えることが狙いだったようだ。彼女がかつて住み暮らした東京・青山が開催地だったこともあり、緊急事態宣言下だったにもかかわらず、見渡すと多くの若い女性たちで賑わっていた。

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

もちろんそのライフスタイルも魅力ではあったが、私が注目したのは生原稿だ。作家の生原稿はたいてい悪筆で読みづらいものと認識していたが、向田邦子の場合、それに加えて「走り書き」という印象を受けた。原稿用紙の升目をもはや気にしていない。とにかく急いで書いて、書いて、書いたという印象なのだ。何しろ彼女は多いときには1カ月に2〜3本の連続テレビドラマの脚本を受け持ち、累積で約1000本もの脚本を書いたという。現代のようにパソコンはおろか、ワープロさえない時代である。万年筆を握り、原稿用紙の上に文字をひたすら書きつけるしかない。つねに締め切りに追われていれば、走り書きにもなるだろう。おそらく彼女は量とスピードで、文章の質を上げていった典型の人なのだ。それがエッセイや小説にも表われている。端的で巧みな文章が、面白さにつながっていると感じたからだ。今度、オンデマンド放送などを利用して彼女が手掛けたテレビドラマも観てみようか。

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

公式サイト:https://www.spiral.co.jp/topics/art-and-event/mukodakuniko

※会期中にスパイラルホールで予定されていた、ドキュメンタリー『向田邦子の贈り物』、演劇『寺内貫太郎33回忌』、音楽『風のコンサート』の3公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、オンラインでの有料配信となりました。2月27日〜5月9日、テレビマンユニオン チャンネル(https://members.tvuch.com/mukoda/)にて配信されます。

2021/01/23(土)(杉江あこ)

企画展「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念 アーノルド・ローベル展

会期:2021/01/09~2021/03/28

PLAY! MUSEUM[東京都]

本展タイトルの「がまくんとかえるくん」とは、米国の絵本作家、アーノルド・ローベルの代表作『ふたりはともだち』ほか同シリーズ4冊の絵本に登場する二匹のかえるのことである。私の時代にはなかったが、日本の小学校の教科書にも物語のひとつが掲載されていたことから、見覚えのある人は多いかもしれない。がまがえるのがまくんは、ちょっとドジでマヌケで、背が低くてやや醜い面立ち。原本の英語ではToadと書かれており、これには「がまがえる」のほか「嫌なやつ」という意味もあるから、そういうキャラクターに設定されているのだろう。一方、かえるくんは、賢くて行動力があって、背が高くてかっこいい面立ち。原本の英語ではFrogである。対照的な二人(二匹)だけど、とても仲良しで、互いを思いやる様子が物語のなかで丁寧に描かれる。時には失敗したり、面倒くさがったり、臆病になったりしながらも、そこにはしみじみとした幸福がある。そんな非常に人間くさい(かえるだけど)二人が描かれるのだ。ローベルは、この対照的な二人をひとりの人間のなかにある両極性として描いているという。

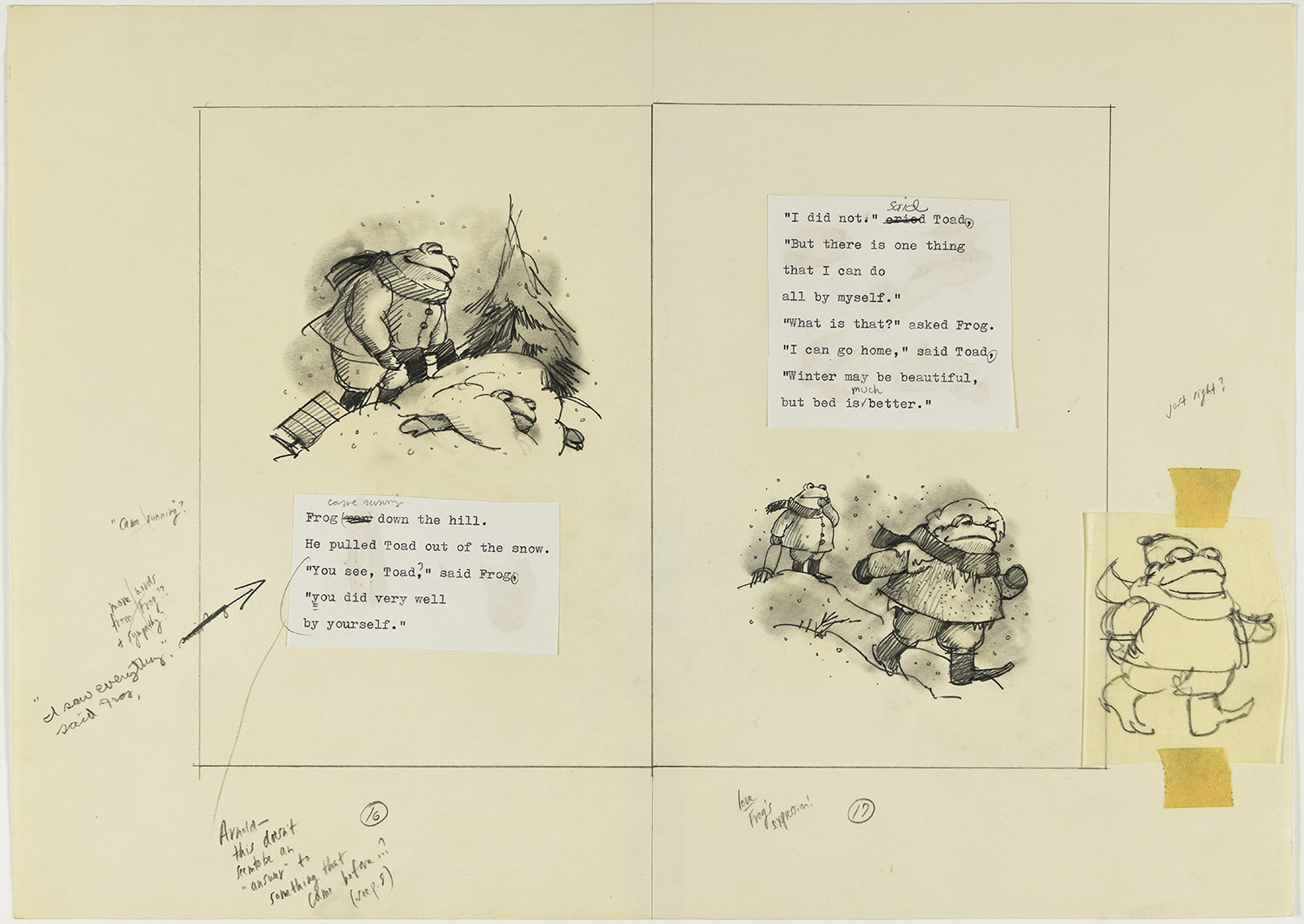

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

本展はそんなローベルの日本初の展覧会だ。メインは「がまくんとかえるくん」だが、ほかにも知られざる作品の原画やスケッチがたくさん展示されており、ローベルの画力や器用さを思い知った。見どころのひとつは「がまくんとかえるくん」を題材にした、加藤久仁生によるアニメーション作品「一日一年」である。ほっこりと温かな世界観のなか、二人が動く様子が見られたのは感無量だった。そしてローベルの家族や自身の写真とともに生い立ちが紹介された展示を見ていて、ハッとした。ローベルは早くに結婚し、二人の子どもにも恵まれるが、晩年に同性愛者であることをカミングアウトしたと記されていたからだ。そこで腑に落ちた。いつも仲睦まじいがまくんとかえるくんは、友情を越えた恋愛感情のような甘い気持ちも持ち合わせていたのではないか。そう考えると、物語のさまざまな場面で合点がいく。この絵本シリーズは、同性愛者ローベルから愛のあり方を問うメッセージでもあったのだ。がまくんとかえるくんにますます愛着が湧いた展覧会となった。

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

公式サイト:https://play2020.jp/article/arnoldlobel/

2021/01/13(水)(杉江あこ)

SURVIVE - EIKO ISHIOKA 石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか

会期:2020/12/04~2021/03/19(※)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

※展示入れ替えあり。前期:2020/12/04~2021/01/23/後期:2021/02/03~2021/03/19

東京都現代美術館で開催中の展覧会「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」に引き続き、本展も観た。石岡瑛子の情熱を象徴するような赤をキーカラーとする演出や、彼女のインタビュー音声を会場中(本展はB1会場のみ)に流す試みが同様に行なわれていて、彼女の熱いメッセージをダイレクトに届けたいという狙いが強く伝わった。特に1F会場は石岡の言葉でほぼ構成されている。「いつも崖っぷちに立ってる、そんな実感があるわね。(中略)クリエイティビティの本質はそういうことの中にありますから。」「瞬発力と集中力と持続力を身につけて、知性と品性と感性を磨く。磨いて、磨いて、磨きつづける。(後略)」「不安と期待と自信が錯綜している時間を持たない仕事はダメだと私は思う。」どの言葉も強く、重みがあり、心に深く響いた。デザイナーだけでなく、多くの人々に彼女の言葉をぜひ噛み締めてほしいと思う。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1F[撮影:藤塚光政]

B1会場に移ると、インタビュー音声が聞こえてくる。会場の環境のせいか、東京都現代美術館よりもクリアに耳に届き、作品を観ながらも聴き入ってしまった。印象的だったのは、「グラフィックデザイナーはグラフィックデザインの本質をもっと考えなければならない」と語るところである。そうしないと「停滞してしまう」と石岡は言う。その点に本展のタイトル「グラフィックデザインはサバイブできるか(生き残れるか)」の意味が込められているのだろう。時代は目まぐるしく変わる。人々の趣味嗜好や生き方も変化するうえ、多様化がどんどん進んでいく。それに対してデザイナーがただ漫然と仕事をしていては、停滞どころか退化しかねない。だから「デザイナーもアスリートと同じで、徹底的に自分を鍛えないと。そうしてオリジナルな何かを生み出せないと、サバイブなんてできないですよ。」ということなのだ。1960〜70年代にグラフィックデザイナー・アートディレクターとして広告の世界で成功を収めたにもかかわらず、1980年初頭に米国ニューヨークへ単身で渡り、新たな挑戦を始めた石岡。いまの時代から見ても、その行動力と勇気には脱帽する。しかしそんな魂がすり減るほどの挑戦があったからこそ、彼女は大きな飛躍ができたのだ。爪の垢を煎じて飲んでもできなさそうな偉業に圧倒されつつも、勇気をもらった。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1[撮影:藤塚光政]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000761

関連レビュー

石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2021/01/06(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)