artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

和田誠展

会期:2021/10/09~2021/12/19

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

2019年に逝去したイラストレーター・グラフィックデザイナーの和田誠。『週刊文春』の表紙を40年以上も描き続けたことや、妻がシャンソン歌手で料理愛好家の平野レミであることなどが有名だが、そんな要素は彼のごく一部に過ぎない。ほかにも映画監督、エッセイスト、作詞・作曲家、アニメーション作家、絵本作家、装丁家、アートディレクターなど肩書きを挙げればキリがなく、まさにボーダレスに活躍したマルチクリエイターと言える。そんな彼の膨大な仕事を一望できる回顧展が始まった。さまざまな切り口で語れる和田誠だからこそ、逆にどう切ればよいのか難しいというわけで、本展では30のトピックで彼の全仕事を紹介する。そのうちのひとつで、ユニークなのは83年間の生涯をたどる「ビジュアル年表」だ。最初の展示室の中央に四角柱の柱が20本以上立ち、1本につき4面を使って0歳から1年ごとにその年にあった出来事や仕事を紹介している。その1面1面を順に追っていくことで、和田誠の生涯を(かいつまんでではあるが)一気に、体感的に、俯瞰して見ることができた。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

「ビジュアル年表」を見ると、やはり子どもの頃から絵が上手かったことがわかる。小学生の頃には漫画を描いていたほか、驚いたのは、高校生の頃には時間割表に「数学」や「英語」といった科目名の代わりに担当教諭の似顔絵を描いていたことだ。当然、我々来場者はその先生たちの顔を知らないのだが、しかしそれぞれの似顔絵を見ていると、顔が思わず浮かんでくるほど特徴をつかんで描かれていることが伝わる。そのときに磨かれた能力は、大人になった後に著名人の似顔絵を描く仕事へとつながったようだ。つまり和田誠がマルチクリエイターになるべくしてなった軌跡を「ビジュアル年表」から窺うことができた。

私が特に興味を引かれたのは、回文やしりとりなど言葉遊びを表現した「ことばのこばこ」や、名作を題材に真面目に遊ぶことを貫いた「パロディ」である。和田誠は根本的にユーモアを愛する人だったのだろう。ユーモアによってすべての仕事が軽やかに、洗練されているような印象を受ける。本展を観た後、早速、私は再編集され復刊された代表作『もう一度 倫敦巴里』(ナナロク社、2017)を買い求めた。この鬱屈したコロナ禍で足りないのは、人々がユーモアを楽しむゆとりなのかもしれない。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー

公式サイト:https://wadamakototen.jp

2021/10/08(金)(杉江あこ)

葛西薫 NOSTALGIA

会期:2021/09/08~2021/10/23

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

アートディレクター葛西薫の個展がギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催中である。彼の仕事のなかで社会に与えた影響がもっとも大きいと思うのは、サントリーウーロン茶の広告制作だ。特に1990〜2000年代にかけて、徹底して中国を舞台に中国人キャストで広告がつくり上げられてきたからである。まだ当時、発展途上にあった中国は世界のなかでもGDPが低く、米国をはじめ他国への脅威もあまり感じさせない国だった。そんな時代において牧歌的でのどかな農村や民家を背景に、人民服のような質素な服を着た若い中国人たちが日本の歌謡曲を中国語で静かに歌うといった演出は、まるで中国が秘境であるようなイメージを抱かせた。日本の市場でまだ知られていなかったウーロン茶を売り出すのにあたり、そうした中国の美しく無垢なイメージを伝えたサントリーの戦略は見事であったと同時に、それを担った葛西薫の手腕には感服せずにはいられない。同ギャラリー2階ライブラリでの連携展示で、彼がこれまで手がけてきたほかの広告作品を見て改めて感じたのだが、彼のアートディレクションには一貫して上質な空気感を生み出す力がある。それゆえ見る者に潤いや豊かさを与え、憧憬の世界へと誘うのだ。

展示風景[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

展示風景[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

さて、本展のテーマは「NOSTALGIA(ノスタルジア)」である。葛西薫はこの言葉を「意味のないもの、分からないものへの興味。その深層にあるもの」と解釈する。さらに「自分の手(宇宙)を通して湧き出てくる、創作の断片を編集する喜び」と言う。確かに同ギャラリー1階に展示された作品は、中国のやはり秘境のような風景を切り取ったモノクロ写真や、一見、無意味にも思えるドローイングなどである。齢70歳を超え、円熟の境地に差し掛かった葛西薫はいっさいのしがらみから解き放たれ、自由を新たに手にしたように見える。自由奔放に、手の赴くままつくり上げた作品には、独特のノイズや手触り、匂い、温かさなどが潜んでいるように思えた。そうした類の感覚を大事にしながら、上手に洗練させ、彼はこれまでアートディレクションに挑んできたのだろう。長年にわたり、広告などで人々の心を動かしてきた源泉に触れるような展覧会である。

展示風景[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

展示風景[撮影:藤塚光政/提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000779

2021/10/06(水)(杉江あこ)

丹下健三 戦前からオリンピック・万博まで 1938〜1970

会期:2021/07/21~2021/10/10

文化庁国立近現代建築資料館[東京都]

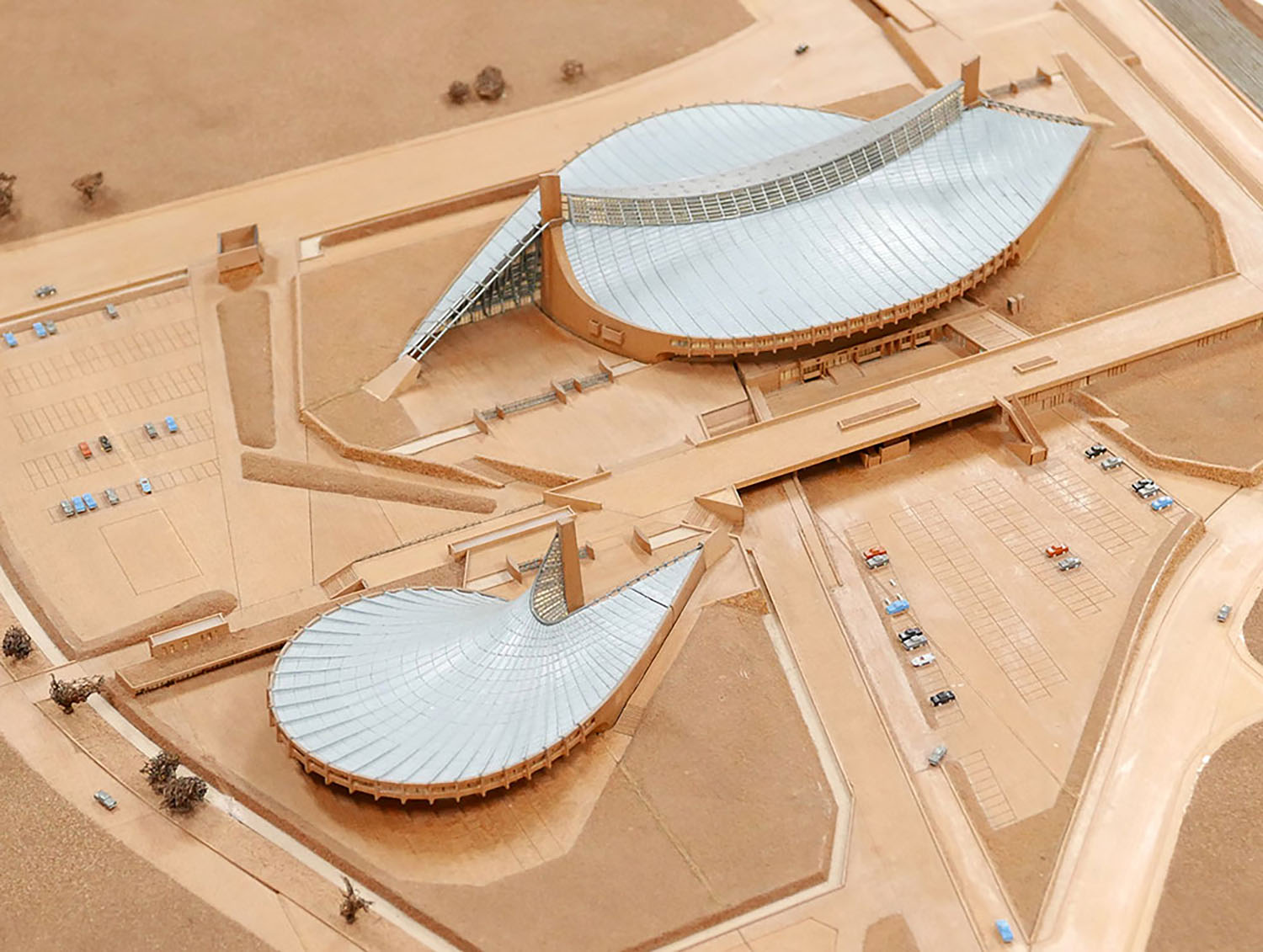

今年、国の重要文化財に指定された国立代々木競技場。1964年東京オリンピックでは水泳とバスケットボール会場に使用され、東京2020オリンピック・パラリンピックではハンドボールと車いすラグビー、バドミントン会場に使用された。国立競技場は老朽化により建て直しを余儀なくされたが、国立代々木競技場は耐震改修工事などを経て、なお生きることとなった。この両者の運命の違いは、端的に言って、未来に残したい建築かどうかということだろう。もはや言うまでもなく、丹下健三の代表作のひとつである国立代々木競技場は、前例のない「高張力による吊り屋根方式」という構造を駆使した巴形の屋根が特徴である。意匠的にも技術的にももっとも優れた戦後モダニズム建築とされ、いまもその威光は衰えることがない。

国立屋内総合競技場(模型)1/600(1963)秩父宮記念スポーツ博物館蔵

国立屋内総合競技場(模型)1/600(1963)秩父宮記念スポーツ博物館蔵

本展はそんな丹下健三の前半生を回顧・検証する展覧会である。今年、東京でオリンピック・パラリンピックが行なわれ、4年後の2025年には大阪で再び万博が行なわれる。その流れは1964年東京オリンピックと1970年大阪万博が開催された高度経済成長期の焼き直しとも言われている。かつて双方で活躍したのが丹下健三であることを踏まえると、いま、彼を見直す良い機会なのかもしれない。

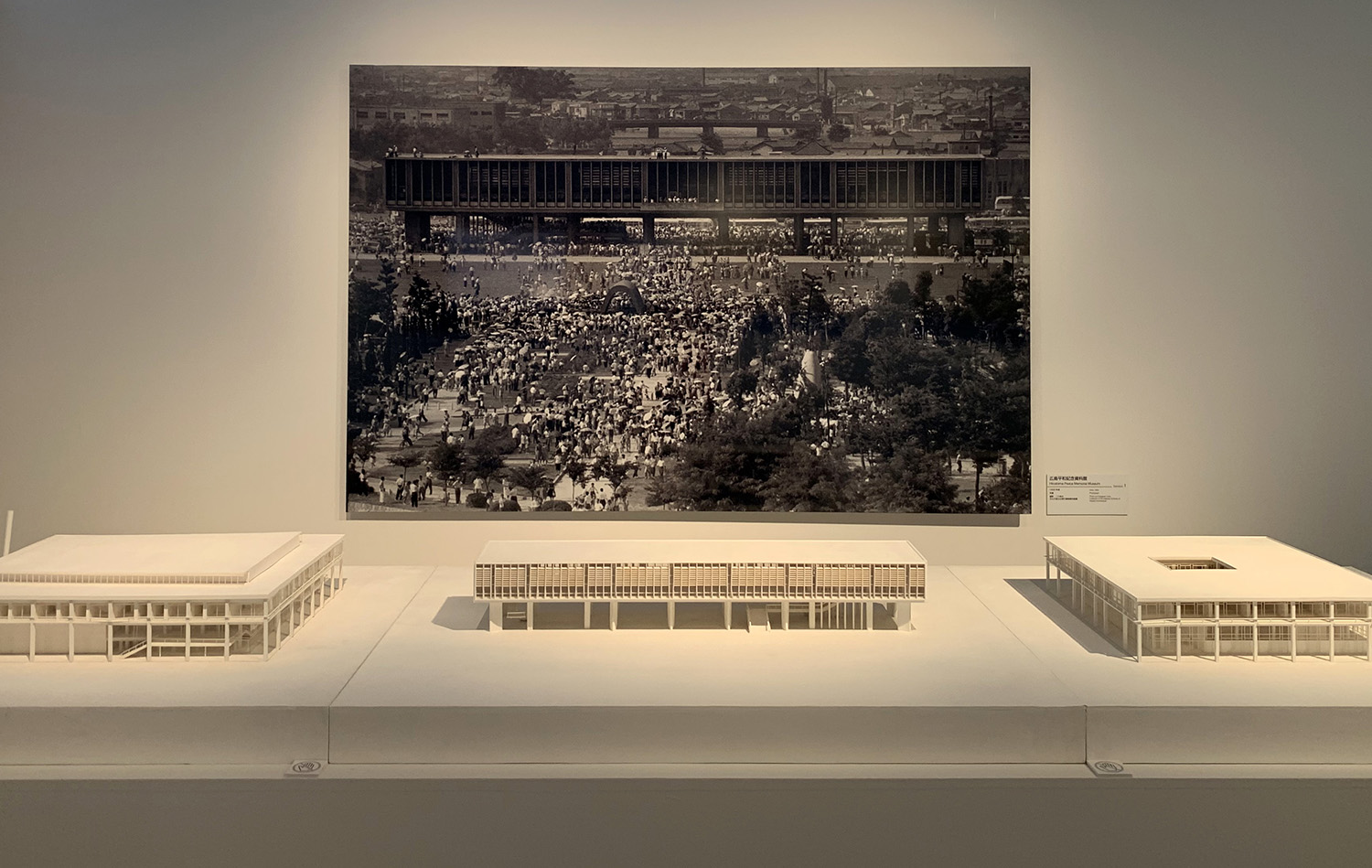

本展は6章からなり、「戦争と平和」から始まる。なぜなら丹下健三は「戦没者といかに向き合うか」を設計上の重要なテーマと見做していたからだ。これも丹下健三の代表作のひとつである広島平和記念公園および記念館の模型や図面、写真を大々的に展示し、戦争を生き延びた人々と戦争で亡くなった人々とを結びつける建築を模索し続けたことが紹介される。また次章の「近代と伝統」では、若かりし頃の丹下健三がル・コルビュジエに傾倒したことが伺える卒業設計「芸術の館」や、ピロティ形式の2階建て木造住宅「成城の自邸」などが紹介される。国立代々木競技場や大阪万博の基幹施設マスタープランは、言わば成熟期の仕事だ。それ以前に丹下健三が何を大切にして建築家を志し、どう模索したのかという部分に触れられたのは貴重な機会だった。おそらく戦中戦後を生きた建築家にしか、「戦没者といかに向き合うか」というテーマに至ることはできないだろう。そこに力強さがあるし、欧州の近代建築の要素を取り入れながらも日本の伝統建築の美を失わなかった所以のようにも思う。国立代々木競技場の圧倒的な美しさは、丹下健三をはじめ建設関係者たちの果敢な挑戦によって実現したものだ。それは戦後復興の象徴であるからこそ、尊く映る。

展示風景 文化庁国立近現代建築資料館

展示風景 文化庁国立近現代建築資料館

芸術の館(外観透視図)(1938)東京大学大学院工学系研究科建築学専攻蔵

芸術の館(外観透視図)(1938)東京大学大学院工学系研究科建築学専攻蔵

公式サイト:https://tange2021.go.jp/ja/

2021/09/01(水)(杉江あこ)

俵万智 展 #たったひとつの「いいね」 『サラダ記念日』から『未来のサイズ』まで

会期:2021/07/21~2021/11/07

角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー[埼玉県]

「この味が いいね」と君が 言ったから 七月六日は サラダ記念日

現代短歌のなかで万人が知るもっとも有名な短歌が、俵万智のこの作品ではないか。1987年に刊行された彼女の初歌集『サラダ記念日』は280万部ものベストセラーとなり、映画「男はつらいよ」シリーズ作の題材になるなど、その後も社会現象を巻き起こした。当時まだ10代初めだった私の頭のなかにもこの短歌はしっかりと記憶された。当時の感覚からすれば、ちょっとおしゃれなイメージがあった「サラダ」に「記念日」を組み合わせる言葉の斬新さ、そして「この味がいいね」という軽妙さが非常に印象深かったのだ。いま、SNSで頻繁に「いいね」が飛び交う世の中からしても、同作品は「いいね」の先駆けと受け止めができる。そう思うと、この短歌の鮮度が時代を経ても変わらないことに感心するのだ。

このように私の俵万智に関する情報は1980年代半ばで止まっていたのだが、それは勝手な思い込みで、当然ながら彼女はまだ存命しているし、歌人として活躍もしている。本展を観て改めて同時代を生きる歌人、俵万智を実感した。会場は三つのエリアに緩やかに区切られており、彼女が少女から大人の女性へ、そして母へと成長する様子が感じられる構成となっていた。ひとつ目は『サラダ記念日』エリアで、大学時代を中心とした若かりし頃の短歌が紹介されていた。恋を詠んだ短歌が目立ち、青臭さと生々しさとが入り混じった印象を受ける。二つ目は回廊エリアで、社会人となり、子どもを出産してシングルマザーになった様子が伺えた。三つ目は『未来のサイズ』エリアで、人生の折り返し地点に立ち、息子を思う母の気持ちを詠んだ短歌が目立った。東日本大震災やコロナ禍に際して詠んだ歌もあり、誰もが抱えたもやもやした気持ちを彼女は短歌へと見事に昇華させていた。

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 『サラダ記念日』エリア ©角川武蔵野ミュージアム

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 『サラダ記念日』エリア ©角川武蔵野ミュージアム

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 回廊エリア ©角川武蔵野ミュージアム

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 回廊エリア ©角川武蔵野ミュージアム

そんな俵万智の短歌の数々をダイナミックに見せていたのが、トラフ建築設計事務所による会場構成だ。実は私が本展に興味を持ったきっかけも、彼らがデザインに携わったと知ったからだ。例えば恋の歌が多い『サラダ記念日』エリアにはハート形の展示台を設置し、短歌を立体的に紹介。ほかに柱や壁、アクリル板、家や船形の展示台などを使って会場中を短歌で埋め尽くし、その生き生きとした言葉を来場者が肌で体感できるようになっていた。絵や彫刻、写真といった有形物ではなく、言わば無形物の言葉をどう展示するかという課題に見事に応えた展覧会であった。

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 『未来のサイズ』エリア ©角川武蔵野ミュージアム

展示風景 角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー 『未来のサイズ』エリア ©角川武蔵野ミュージアム

公式サイト:https://kadcul.com/event/42

2021/08/30(月)(杉江あこ)

日本のパッケージ 縄文と弥生のデザイン遺伝子─複雑とシンプル

会期:2021/08/07~2021/10/03(※)

印刷博物館 P&Pギャラリー[東京都]

※入場はオンラインによる事前予約制。

「日本的なデザイン」などと我々は普段こともなげに口にするが、そもそも日本的とはどんなものを指すのだろうか。本展を観てふと我に返り、そう思った。本展で提示する日本的とは、ずばり縄文と弥生である。なんと大胆な切り口と思うが、確かに日本のデザインの原点は、時間を大きく遡り、ここにたどり着くのかもしれない。人々が狩猟・採取生活を営んだ縄文時代につくられた縄文土器は、立体的で生命力にあふれ、デコラティブで呪術的、そして複雑! 一方、人々が稲作・農耕生活を営んだ弥生時代につくられた弥生土器は平面的で理性的、ミニマルかつ機能的で、シンプル! そんな五つの特徴をそれぞれに挙げ、いずれも日本的な「デザイン遺伝子」と切り込んだ点が本展の見どころである。入り口には縄文土器の深鉢火焔型土器(複製)と弥生土器の広口壺も展示されていて、その本気度が窺えた。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

日本パッケージデザイン協会創立60周年記念事業として企画された本展ゆえに、展示品はすべて日本のパッケージである。飲料、食品、日用品、化粧品、贈答品など種々様々なパッケージが、まず前述の特徴に従って縄文か弥生かに振り分けられ、さらに「美(うつくしい)」「象(シンボル)」「欲(シズル)」「愛(かわいい)」「用(つかう)」の五つのテーマに沿って展示されていた。例えば資生堂のシャンプー「TSUBAKI」のパッケージデザインは「美/縄文のデザイン遺伝子」で、大塚製薬のスポーツドリンク「POCARI SWEAT」のパッケージデザインは「象/弥生のデザイン遺伝子」といった具合である。展示品のなかには見慣れたパッケージも多くあれば、昔懐かしいパッケージもあった。こうした身近な商品のパッケージデザインを分析し、合計10の括りに分けて編集した試みは非常にユニークであるし、まるで雑誌の一大特集のようにも思えた。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

さて、最後に本展は問いかける。「あなたは縄文派か弥生派か」。会場で配布されたハンドブックのチェックシートによると、私は完全に「弥生のデザイン遺伝子濃い目人」らしい。確かにどちらかと言うとシンプル志向である。しかし縄文の生命力にあふれた呪術的なデザインにも不思議と惹かれる。結局、どちらのデザイン遺伝子も併せ持っているのが日本人なのだろう。

公式サイト:https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/g20210807.php

2021/08/10(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)