artscapeレビュー

その他のジャンルに関するレビュー/プレビュー

植物 地球を支える仲間たち

会期:2021/07/10~2021/09/20

国立科学博物館[東京都]

植物の展覧会って、なんか地味そうだ。なぜそう思うかというと、動物と違って「動かない」からだ。やはり動かないものには反応しない、興味を示さないというのは、まさに動物の特性なのだと思う。もうひとつ地味に感じるのは、これも動物と違って植物には「顔がない」からだ。たとえゲジゲジでもダイオウグソクムシでもミジンコでも、顔さえあればそこを窓口に入っていきやすいし、キャラクタライズしやすいし、親しみも感じられる。しかし植物には顔はないけど、花はある。花はだいたい上のほうに咲くので顔に近いし、植物のなかでは唯一華やかな部分だ。逆に植物から花がなくなってしまえば、人間は見向きもしなくなるだろうし、おそらくほかの動物も蜜を採れないので離れていくはず。

なんの話をしているのかというと、植物と動物は相互に依存しながら地球上にはびこっているにもかかわらず、あまりに姿かたちや生活様式が異なるため、互いに知らんぷりをしていてもったいないということだ。だからこの「植物」展を見に行こう、とPRしたいわけではなく、植物は動物(人間)中心の世界観の外にいるので、物事を裏側から見るアート的思考に大きなヒントを与えてくれるかもしれない、と言いたいのだ。それがこの展覧会を見に行った理由にほかならない。

同展は「植物という生き方」「植物はどのように進化してきたか?」「本当は怖い植物たち」など6章に分かれ、その機能から形態、進化まで写真や模型、実物、データなどを使って多面的に見せている。植物の基本は先にもいったように、動かないことだ。いわば不動産生物。動かないから大きくもなり、長生きもする。第2章の「地球にはどんな植物が存在しているか?」では、最大サイズの植物を紹介。アメリカ西海岸に自生するセコイアメスギは身長115メートルに達し、幹の体積は530立方メートルに及ぶ。メキシコラクウショウは幹周り36メートルを超し(直径10メートル以上)、樹齢は2000-3000年といわれる。人間というか、動物のスケールをはるかに超えているのだ。

カタログには、地球上における生物の存在量を比較したグラフが載っていて、すこぶる興味深い。それによると、全生物の総量は炭素原子換算で約545ギガトン、うち植物が450ギガトンを占めるそうだ。つまり地球生命体の8割以上が植物なのだという。植物の次に多いのが細菌で70ギガトン、菌類が12ギガトン、動物はたった2ギガトン、つまり0.4パーセントを占めるにすぎない。では動物のうちでいちばん多いのはなにかというと、人間ではなく昆虫などの節足動物で、動物全体の約半分の1ギガトン、魚類が0.7ギガトン、以下、ミミズなどの環形動物、タコなどの軟体動物、クラゲなどの刺胞動物などが続き、人類はなんと0.06ギガトン、生物全体の0.01パーセントにすぎないのだ。これは驚き。地表に75億もはびこる人間だが、植物に比べればじつに7500分の1、ミミズやタコやクラゲにもかなわない微々たる存在であることがわかる。人間中心の世界観をことごとく粉砕してくれるに十分な展覧会。

2021/07/09(金)(村田真)

「ストリーミング・ヘリテージ」展で考えた、金鯱と名古屋城の今後

会期:2021/03/12~2021/03/28

名古屋城二之丸広場ほか[愛知県]

名古屋市の歴史と文化を現代的な視点から読み解く「ストリーミング・ヘリテージ|台地と海のあいだ」のイベントに登壇した。名古屋城の会場で、先行する日栄一真+竹市学のパフォーマンスはなんとか小雨で終えた。つづく秋庭史典のモデレートによるメディア・アーティストの市原えつこと筆者の対談は、文化と厄災、伝統とデジタル・テクノロジーをめぐる話題になったものの、激しい雨に見舞われた。個人的にも、これだけ厳しい天候の野外トークは初めてかもしれない。そういう意味で記憶に残るイベントだったが、もうひとつ強烈だったのが、普段は屋根の上にある金鯱が真横にあるというステージだったこと。16年ぶりに地上に降臨したらしい。

もともと金鯱は、火事のときは水を噴きだすというイメージから、建築の守り神と考えられていた(当日は効きすぎて、豪雨になったが)。現代の設備なら、スプリンクラーである。ともあれ、金鯱は名古屋のシンボルになっており、これがあるからこそ、名古屋城が大事にされていると考えると、やはり建築を守る存在だろう(ちなみに、ヴェネツィアは有翼の獅子が街の守護神であり、サン・マルコ広場のあちこちで見出すことができる。ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞もこれにちなむ)。抽象的な建築だと、一般には受け入れられにくいが、金鯱という具象的なシンボルは、やはりキャラとして愛されやすい。最強のアイコンなのだ。

イベント・ステージ真横に位置する金鯱(海シャチ)。逆さ金鯱が水面に映っている

ステージ上から撮影した、2つの金鯱

さて、輝く金鯱が地上に降りたのは、これで3度目であり、2005年の愛知万博(愛・地球博)以来になるが、今回は河村たかし市長が名古屋城の木造化の機運を高めるために企画したものだ。彼が選挙の公約として掲げながら、遅々としてプロジェクトが進まないのは、現在のコンクリート造の城の問題ではない。足元にある石垣がオリジナルであるため、その扱いに慎重さが求められるからだ。もっとも、石垣を傷つけずに工事するのは、血を出さずに肉を切るという「ヴェニスの商人」的な状況と似ていよう。すでに名古屋市は竹中工務店に発注し、おそらく設計もしているほか、必要な木材も購入しているらしい。もし着工されなければ、これらは無駄に終わる。とすれば、戦後に市民の応援で復元したコンクリート造の城を残しつつ、石垣保全の問題が起きない近くの場所で、木造の名古屋城を別に建設すればよいのではないか、と思う。荒唐無稽のように思えるが、戦災で焼失した城をコンクリートで復元したことも、重要な歴史の出来事であり、その記憶を抹消しないですむ。また2つの城が、双子のように並ぶインパクトのある風景は、ほかに存在しないから、観光資源にもなるはずだ。

名古屋城二之丸広場で開催された「名古屋城金鯱展」

特設会場脇の砂山に吸えられた金鯱(山シャチ)

展示フレーム越しに眺めた金鯱

公式サイト: https://streamingheritage.jp/

2021/03/20(土)(五十嵐太郎)

サンガツ『¿Music?』

会期:2021/02/19~2021/02/20

ロームシアター京都[京都府]

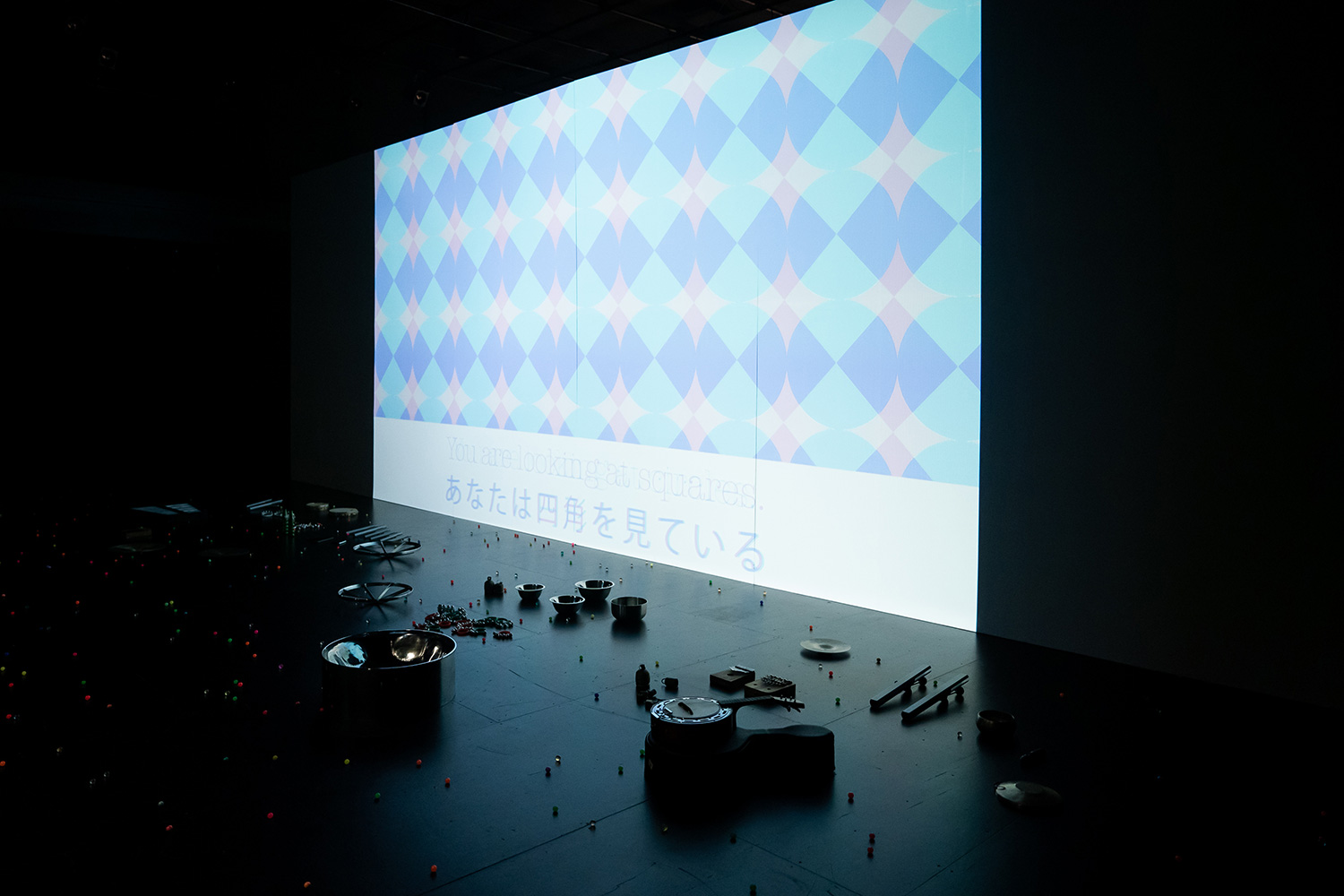

「コロナ禍における舞台公演への制限」を逆手に取り、実験的な上演形態へと昇華したライブコンサート。会場に入ると、舞台があるべき空間と客席は高さ数メートルの壁で遮られ、壁の前には鉄琴、弦楽器、タンバリンやシンバル、鈴、カリンバ(アフリカの民族楽器)などの楽器や、ガラス瓶、金属のボウルなど「楽器」ではないが叩くと音を鳴らすことができるモノがさまざまに並べられている。

[撮影:井上嘉和]

そして「上演」が始まると、この「壁」には字幕が投影され、「音楽はどのように成立するのか」をめぐる断章的な問いと実演とともにコンサートが進行していく。「音」と「音楽」の境界はどこにあるのか。単音とその反復。リズムすなわち時間の分節。時間的進行という構造(ストラクチャー)。意図と偶然性。秒やヘルツといった物理的単位の客観性と、「いまここにはない音」への想像。空気の振動という物理的なバイブレーションと、「音楽を聴くあなたと私のなかで起こる共鳴」というバイブレーション。時間と空間を分節しつつ、音楽はそれを聴く者の関係性や共同体をつくり上げていく。

[撮影:井上嘉和]

壁の前に並べられた楽器やさまざまな物体は、「それを鳴らす演奏者の登場」を期待させるが、彼らはいっこうに姿を現わさない。一方、中盤では、「壁」を隔てた双方向的なコミュニケーションが仕掛けられる。壁の向こう側から突如、色とりどりの小さなゴムボールが投げ込まれ、楽器や並べられた物体に当たって予測不可能な音を立てながら飛び跳ねる。「音」が物理的接触によって生じるものであることと、「あらゆるモノにその可能性が潜在している」という遍在性。また、壁の向こうからこちらへロープが伸びてくると、「吊ってある紙を受け取り、願い事を書いて、紙ヒコーキにして壁の向こうへ飛ばしてください」と字幕が告げる。紙ヒコーキは意外と難しく、なかなか壁を超えることはできない。そのうち壁の向こう側からも、次々と紙ヒコーキが飛来する。境界や分断をそれでも越えたいという願い、音楽が希望のメッセージを伝えるものであるというストレートな主張とともに、観客を巻き込んだ祝祭的な時間となった。

終盤では、「壁」が次第に左右に分かれ、隙間から眩しいレーザー光が照射される。「壁」は最終的に「門」のような形態となるが、その奥の無人の舞台上には楽器と機材があるだけで、彼らは最後まで姿を現わさない(カーテンコールもない徹底ぶりだ)。「出演者がまったく姿を現わさない」という事態は、(朗読劇は別として)演劇やダンス公演ではほぼ不可能だろう。「音楽の上演において、演奏者の身体とは何なのか」という問いを最後に投げかけて、本公演は終了した。

[撮影:井上嘉和]

2021/02/19(金)(高嶋慈)

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

会期:2020/12/19~2022/03/31

山下埠頭[神奈川県]

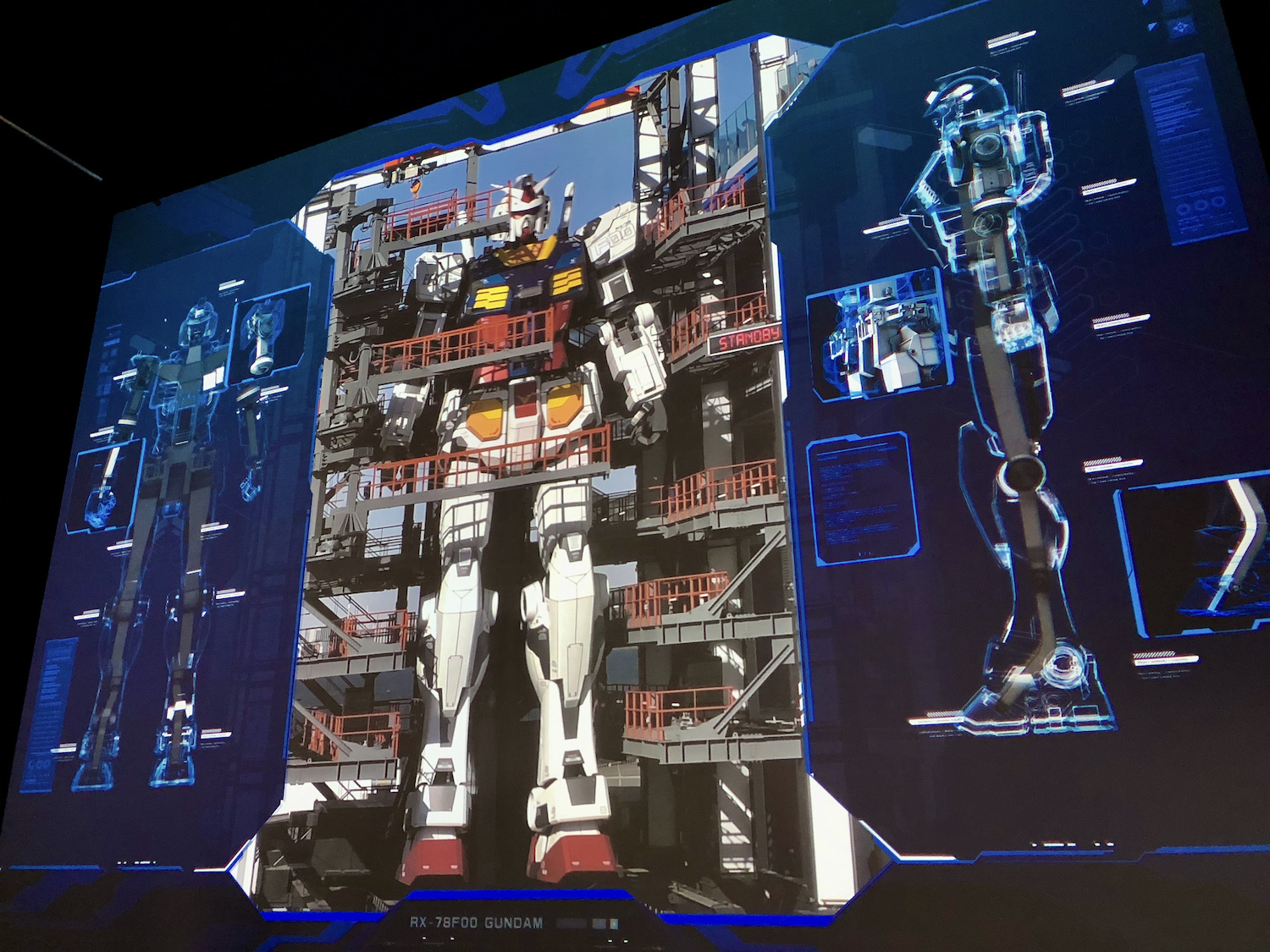

実物大のガンダムは、すでに2009年からお台場や静岡などで展示されており、ただ野外で立っているだけなら、わざわざ横浜まで足を運ぶつもりはなかったが、今回はついに動くというので、時間指定の予約をとって訪れた(なお、高所で真横から見学できるドック・タワーの観覧席は、平日でも売り切れだった)。

横浜の山下埠頭に設営されたGUNDAM FACTORY YOKOHAMA会場

鉄骨フレームのドック・タワーに固定されている、実物大のガンダム像

いきなり富野由悠季のあいさつで「ちゃんと歩かせることができなくて申し訳ない」という一文があるのだが、実際、地上レベルから見ると、基壇のような壁で囲うことによって巧妙に隠されてはいたものの、両足は浮いており、確かに動くけれども歩いて前に進んでいるわけではない。これまでもそうだったように、ガンダムは単独で立っているわけではなく、鉄骨フレームの格納庫ドック・タワーに背中をつけている(正確に言うと、格納庫に固定して安定させないと動かせないのだろう)。が、これに関連する展示が予想外におもしろかった。すなわち、ガンダムを車両扱いできないことから(そう言えば、パトレイバーは特殊車両の扱いだった)、高さ18mの建築(5、6階のビルに相当)としてのガンダムをどう動かすのかについての、言わば『プロジェクトX』なのである。

巨大像の足元からガンダム像を見上げる観客たち

まさに歩き出さんとする瞬間のガンダム像

展示からは、各ジャンルの専門家や企業が結集し、このプロジェクトを推進させたことがうかがえる。そして工学・情報系技術の苦労と工夫が具体的に説明されていた。特に興味深いのは、いくつかのボツ案を紹介しつつ、なぜそれが採用されなかったかの理由が示されていたことである。例えば、射出カタパルトで加速する?(広い敷地が必要なうえに、先端で減速させる残念な演出になる)、トレーラーから起き上がる?(それ以外の演出に幅がない)、足下に台車を置いて歩かせる?(すり足歩行はガンダムらしくない)、などだ。

技術協力したパートナー企業のメッセージパネル

5G通信を利用して、まるでコックピットに搭乗したかのような体験が味わえる「GUNDAM Pilot View SoftBank 5G EXPERIENCE」

そもそも、モビルスーツが人型であることに大きな無理があることもわかる。目的を決めて、最適化させると、ほかの形態のほうが合理的なはずだ。しかし、ガンダムのような不動人気のコンテンツでなければ、このようなプロジェクトが成立しえないのも事実だろう。それゆえ、ここでのエンターテインメントへの努力は、将来、何らかのかたちで実際の技術にフィードバックされるはずだ。ところで、1970年の大阪万博で磯崎新が担当した動く巨大ロボットの《デメ》は、これより少し小さい14mである。ただし、足はない。

リアルタイムのガンダム稼働情報が表示されるARウインドウ

公式サイト:https://gundam-factory.net/

2021/01/19(火)(五十嵐太郎)

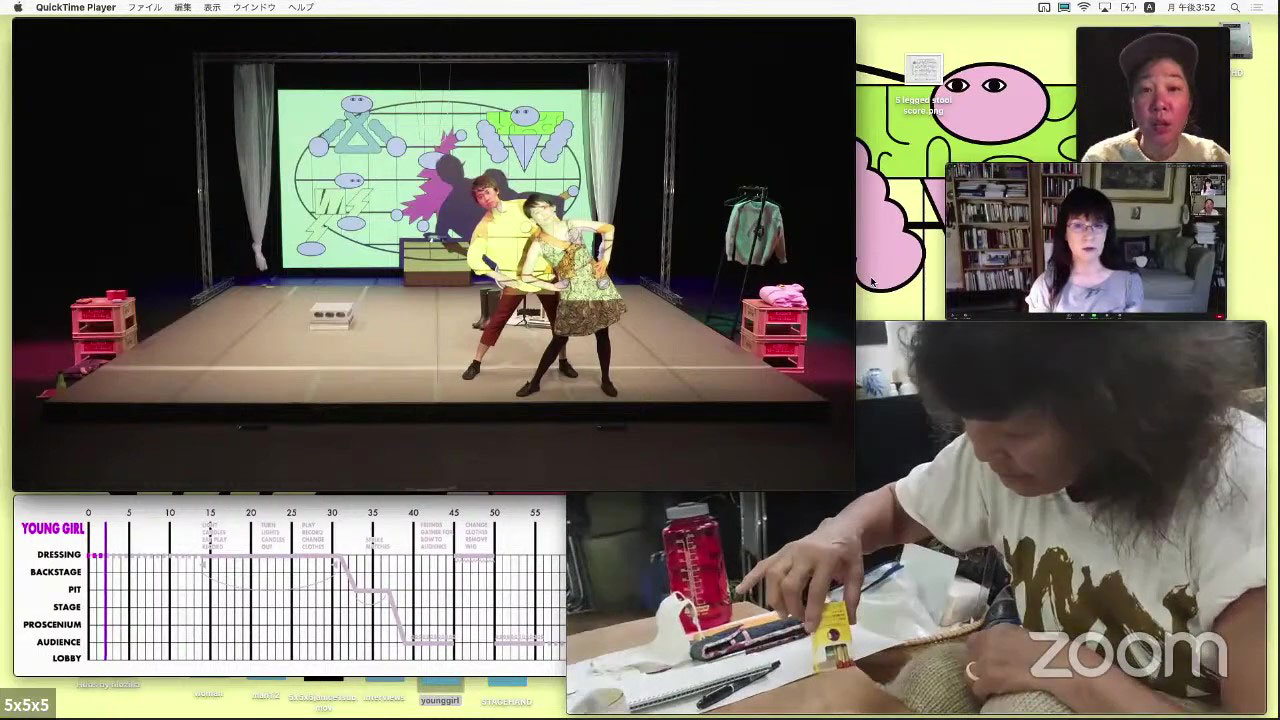

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』

会期:2020/11/22~2020/11/23

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

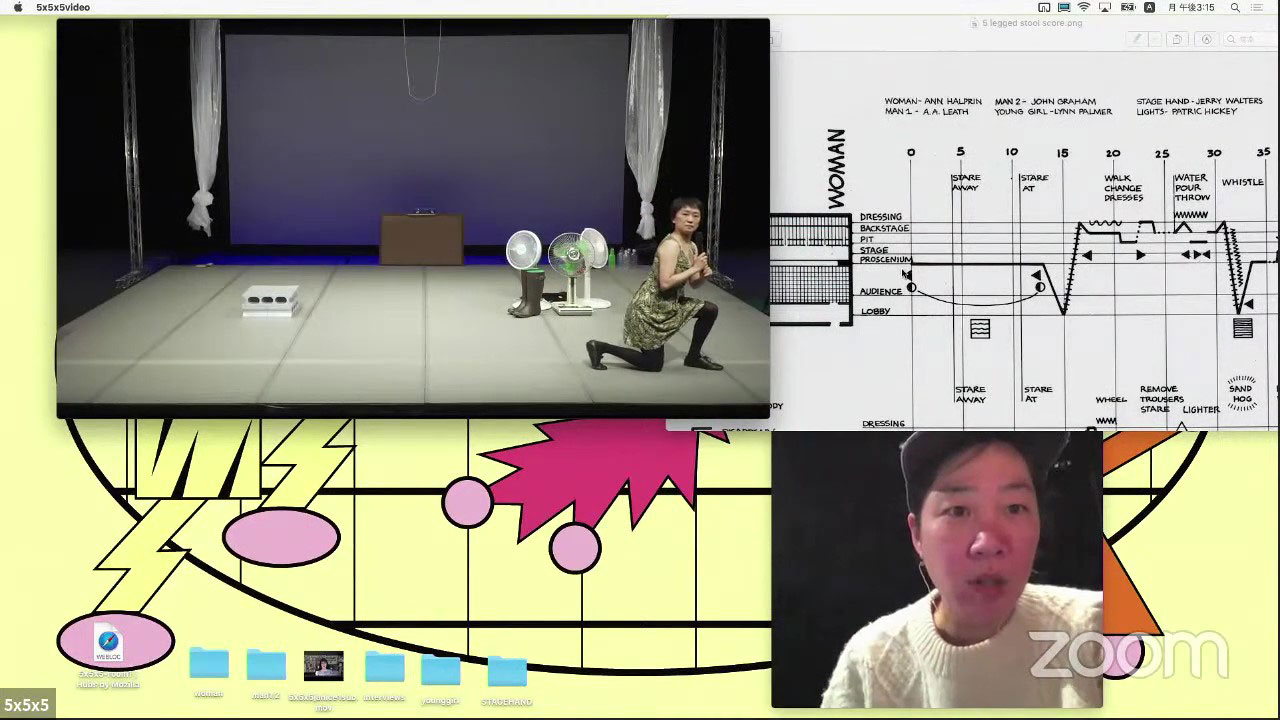

「オンライン・パフォーマンス」を、リアルの劇場公演の代替という消極的な理由づけで行なうのではなく、「オンライン空間での上演」であるがゆえの可能性を実験し、さらに「複数の階層構造の並列的操作」を演劇の構造それ自体のメタ的な可視化として提示してみせた、秀逸な公演。本作は、戯曲ではないものから演劇を起こすシリーズ「四つの機劇」のひとつとして、アンナ・ハルプリンのダンス作品『5本足の椅子』(1962)のスコアをもとに篠田千明が発表した『5×5 Legged Stool』(2014)を、オンラインで展開・拡張した作品である。観客はZOOMで視聴・参加。篠田の構想力によって練り上げられたヴィジョンが、YCAM InterLabの技術的サポート(実空間のスタジオでの撮影、照明、音響/オンライン配信/ソーシャルVR「Hubs」を使用するアイディアなど)によって実現した。なおYCAM企画の「オンラインでのパフォーマンス公演」は、本作が初となる。

本作はまず、ハルプリンの『5本足の椅子』のスコアについて、篠田自身の解説で始まる。ポストモダンダンスの旗手とされるハルプリンのスコアは、ステップや四肢のポジションではなく、5人の出演者がどの空間で(楽屋、バックステージ、舞台、舞台前面、客席など)、どの位置にいて(上手/下手/センター)、どんな姿勢で、どのような動き方をするかといった「行動の指示」を記号化し、時間軸上に書き込んだ「楽譜」のようなものである。次に、ダンサーの福留麻里がこのスコアに基づいて「再演」した記録映像が、スコアおよび「動きの解釈を表示する字幕」と並置して流された。

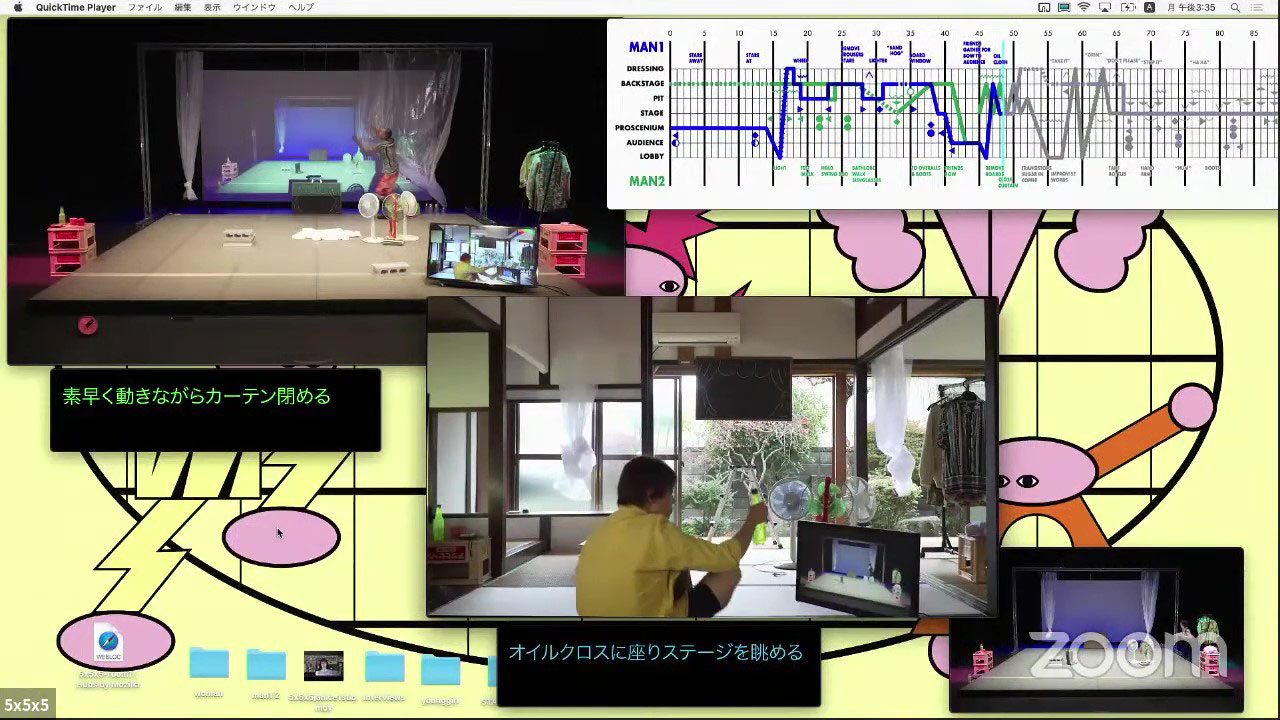

さらに、オンラインの拡張版として、上述の福留の映像に加え、新たに参加した男性ダンサー2名が、担当したスコアをそれぞれ異なる場所でリアルタイムに「再演」する様子が、入れ子状の画面構造とともに展開・中継された。

後半では、ハルプリンの研究者や、ハルプリンのワークショップ経験者のダンサーへのインタビュー映像が紹介され、ハルプリンに関する篠田のリサーチ成果がレクチャー・パフォーマンスとして展開する。ハルプリンは「振付」という言葉を好まず「スコア」を用いたこと、それは即興ではなく、「パフォーマンスをどう進めるか」のための地図のようなもので、逸脱や遊び、選択肢のある柔軟なものであることが語られる。また、実際に『5本足の椅子』に出演したダンサーの証言を紹介しつつ、篠田自身が「再現」した映像が重ね合わせられていく。

終盤では、ウェブベースのソーシャルVRをプラットフォームに、観客自身がアバターを操作して「ヴァーチュアルな上演空間」に参加。「裏方」の役目を担い、スコアにある2つの指示を「写真を撮影して空間の中に置く」「羽根を投げる」とそれぞれ解釈し、PCやスマホを操作して行なう。カラフルなアバターたちが集った空間がハミングに包まれ、白い羽根が舞い散る、祝祭的な幕切れとなった。

「スコア」の解釈からパフォーマンスを立ち上げていく本作は、元となるハルプリンの作品についてのドキュメンタリーであるとともに、篠田自身の制作プロセスのドキュメンタリー的開示でもある。そうした複合性に加え、複数の異なる時空間が立ち上がり、重層的に交錯する。スコアや証言といった過去の痕跡、「再演」の記録映像、それらとの創造的対話、異なる場所をつなぐリアルタイムの共有、ヴァーチュアル空間と観客参加。ここで興味深いのは、これらすべてがデスクトップの画面上に次々と開かれる「ウィンドウ」の中で展開することだ。「向こう側」の世界を切り取って媒介するこの矩形のフレームは、プロセニアム舞台の謂いであるとともに、それを支えるさまざまな枠組みのメタファーへと変換される。基底となるスコア(情報)、舞台上のパフォーマーの実際の動き、過去の出演者や研究者の「証言」(情報の補足、歴史的文脈づけや解釈)、そして「演出家」として進行や指示を出す篠田自身(全体の構造設計者かつ司令塔)。こうした複数の階層構造をひとつの画面上で並列化し、自在に召喚/再生/編集/停止の手続きを見せる本作は、演劇の構造それ自体のメタ的な可視化でもある。ここに、「代替手段としてのオンライン公演」を超えた本作の批評性がある。

篠田は過去作品、例えばKYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNで上演された『ZOO』においても、「VRのヘッドセット型ディスプレイを着けて仮想空間に没入する俳優」を動物園の檻のような囲いに閉じ込め、それを観客が眼差す仕掛けを通じて、リアル/ヴァーチュアルの境界やレイヤーの多層性とともに、「共同幻想的世界への没入」「視線の権力性」といった「演劇」の制度や原理を問い、ラストで「観客」の位置をシニカルに転倒させた。本作もまた、「参加型」でありつつ、「演劇」の機制と観客の立ち位置をめぐる反転がラストに用意されている。私たち観客はアバターとしてヴァーチュアルな舞台空間に招き入れられ、篠田のアバターとともに、ハミングと白い羽根が祝福する天上的な時空間をつくり上げる。だが、ラストシーンで篠田は、「ヴァーチュアル空間に置かれたノートPCの画面内のウィンドウ」越しに別れの挨拶を告げ、私たち観客のアバターはそのPC画面の中へは入れない。この「ヴァーチュアルなノートPCの画面」は、「ウィンドウの中の各情報を統制する、全体の構造設計者かつ司令塔」である演出家の領域の象徴だ。(ヴァーチュアルであれ)空間の共存や参加=権力の分譲ではなく、「演劇」の起動それ自体が、取り残されたアバターたちに徹底して突きつけられる。

広報用ビジュアルデザイン:植田正

2020/11/23(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)