artscapeレビュー

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』

2020年12月15日号

会期:2020/11/22~2020/11/23

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

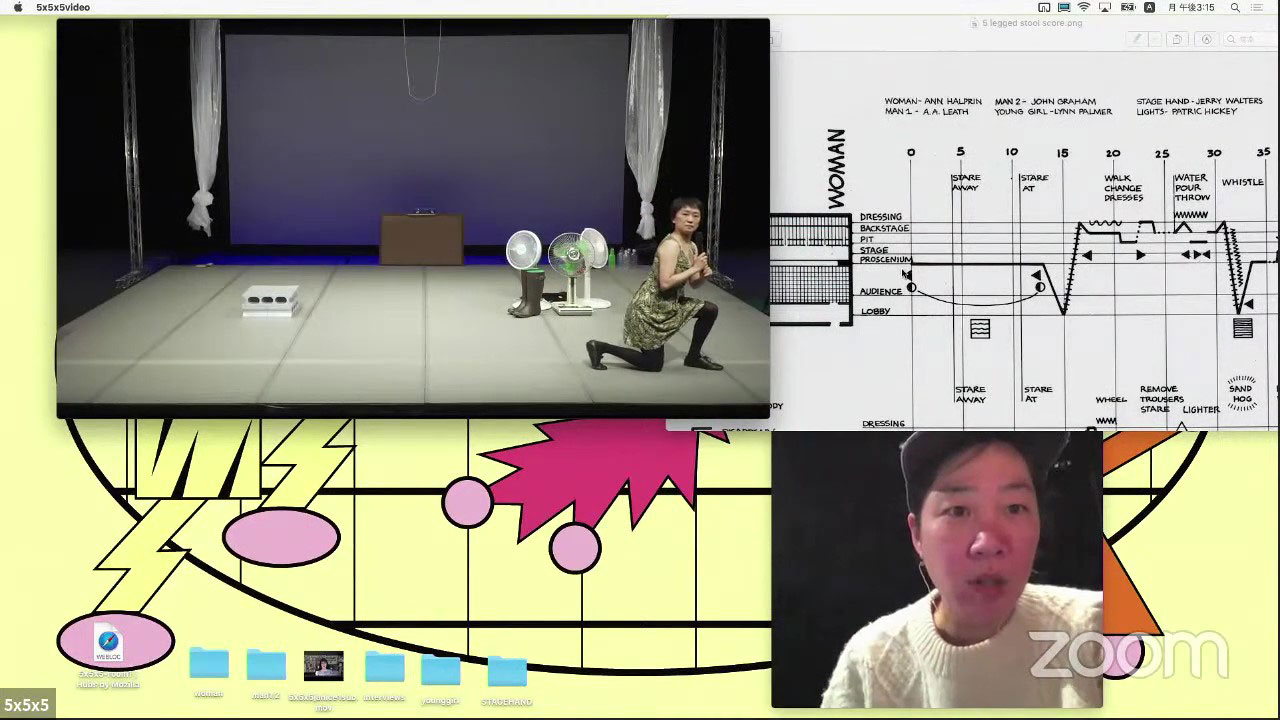

「オンライン・パフォーマンス」を、リアルの劇場公演の代替という消極的な理由づけで行なうのではなく、「オンライン空間での上演」であるがゆえの可能性を実験し、さらに「複数の階層構造の並列的操作」を演劇の構造それ自体のメタ的な可視化として提示してみせた、秀逸な公演。本作は、戯曲ではないものから演劇を起こすシリーズ「四つの機劇」のひとつとして、アンナ・ハルプリンのダンス作品『5本足の椅子』(1962)のスコアをもとに篠田千明が発表した『5×5 Legged Stool』(2014)を、オンラインで展開・拡張した作品である。観客はZOOMで視聴・参加。篠田の構想力によって練り上げられたヴィジョンが、YCAM InterLabの技術的サポート(実空間のスタジオでの撮影、照明、音響/オンライン配信/ソーシャルVR「Hubs」を使用するアイディアなど)によって実現した。なおYCAM企画の「オンラインでのパフォーマンス公演」は、本作が初となる。

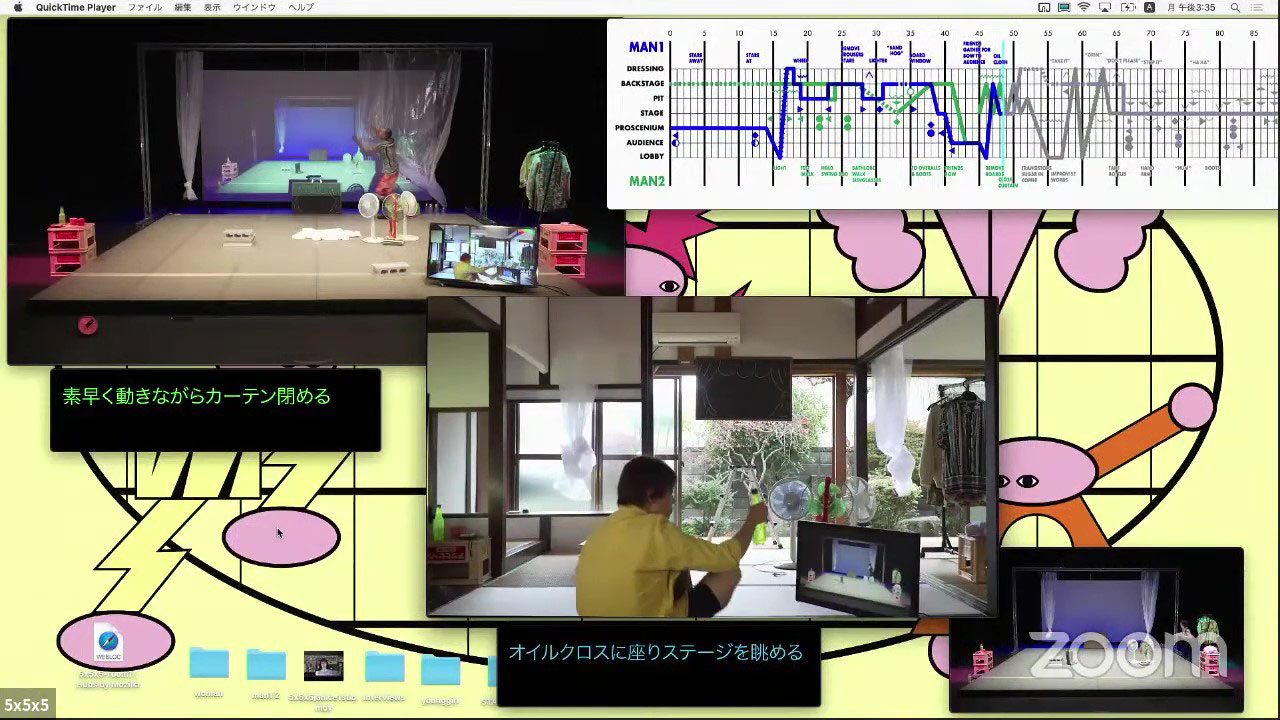

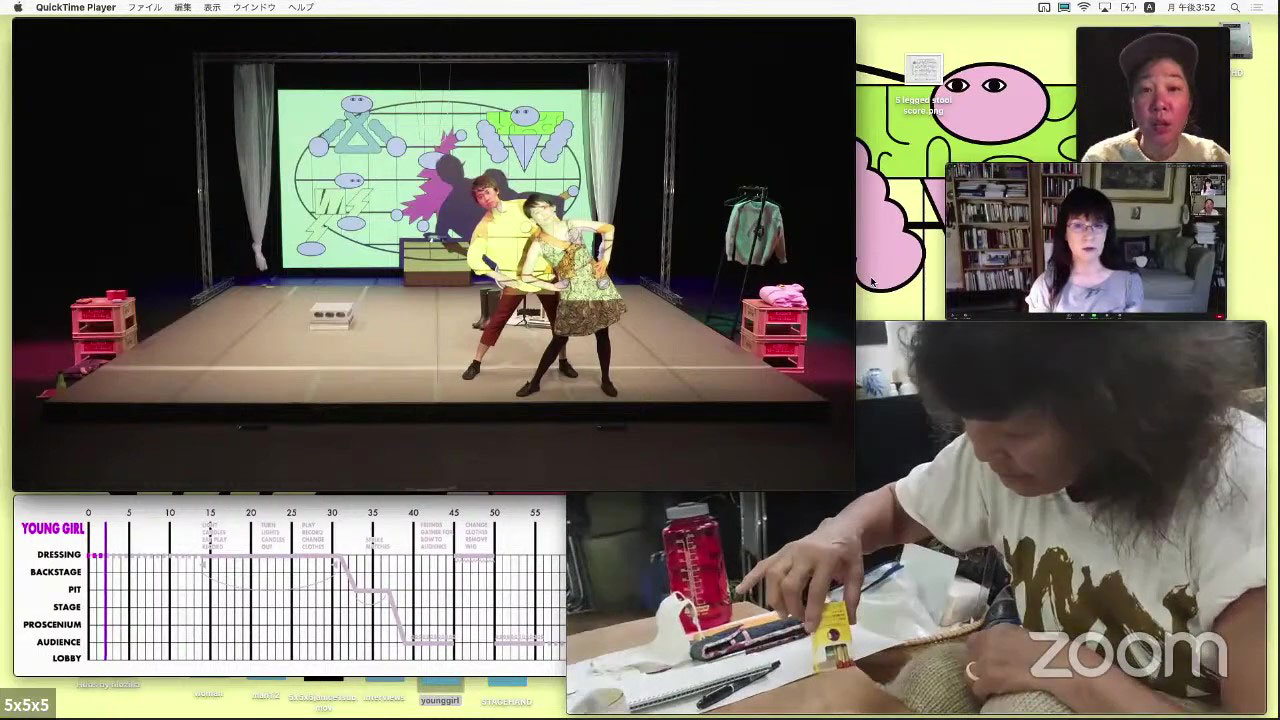

本作はまず、ハルプリンの『5本足の椅子』のスコアについて、篠田自身の解説で始まる。ポストモダンダンスの旗手とされるハルプリンのスコアは、ステップや四肢のポジションではなく、5人の出演者がどの空間で(楽屋、バックステージ、舞台、舞台前面、客席など)、どの位置にいて(上手/下手/センター)、どんな姿勢で、どのような動き方をするかといった「行動の指示」を記号化し、時間軸上に書き込んだ「楽譜」のようなものである。次に、ダンサーの福留麻里がこのスコアに基づいて「再演」した記録映像が、スコアおよび「動きの解釈を表示する字幕」と並置して流された。

さらに、オンラインの拡張版として、上述の福留の映像に加え、新たに参加した男性ダンサー2名が、担当したスコアをそれぞれ異なる場所でリアルタイムに「再演」する様子が、入れ子状の画面構造とともに展開・中継された。

後半では、ハルプリンの研究者や、ハルプリンのワークショップ経験者のダンサーへのインタビュー映像が紹介され、ハルプリンに関する篠田のリサーチ成果がレクチャー・パフォーマンスとして展開する。ハルプリンは「振付」という言葉を好まず「スコア」を用いたこと、それは即興ではなく、「パフォーマンスをどう進めるか」のための地図のようなもので、逸脱や遊び、選択肢のある柔軟なものであることが語られる。また、実際に『5本足の椅子』に出演したダンサーの証言を紹介しつつ、篠田自身が「再現」した映像が重ね合わせられていく。

終盤では、ウェブベースのソーシャルVRをプラットフォームに、観客自身がアバターを操作して「ヴァーチュアルな上演空間」に参加。「裏方」の役目を担い、スコアにある2つの指示を「写真を撮影して空間の中に置く」「羽根を投げる」とそれぞれ解釈し、PCやスマホを操作して行なう。カラフルなアバターたちが集った空間がハミングに包まれ、白い羽根が舞い散る、祝祭的な幕切れとなった。

「スコア」の解釈からパフォーマンスを立ち上げていく本作は、元となるハルプリンの作品についてのドキュメンタリーであるとともに、篠田自身の制作プロセスのドキュメンタリー的開示でもある。そうした複合性に加え、複数の異なる時空間が立ち上がり、重層的に交錯する。スコアや証言といった過去の痕跡、「再演」の記録映像、それらとの創造的対話、異なる場所をつなぐリアルタイムの共有、ヴァーチュアル空間と観客参加。ここで興味深いのは、これらすべてがデスクトップの画面上に次々と開かれる「ウィンドウ」の中で展開することだ。「向こう側」の世界を切り取って媒介するこの矩形のフレームは、プロセニアム舞台の謂いであるとともに、それを支えるさまざまな枠組みのメタファーへと変換される。基底となるスコア(情報)、舞台上のパフォーマーの実際の動き、過去の出演者や研究者の「証言」(情報の補足、歴史的文脈づけや解釈)、そして「演出家」として進行や指示を出す篠田自身(全体の構造設計者かつ司令塔)。こうした複数の階層構造をひとつの画面上で並列化し、自在に召喚/再生/編集/停止の手続きを見せる本作は、演劇の構造それ自体のメタ的な可視化でもある。ここに、「代替手段としてのオンライン公演」を超えた本作の批評性がある。

篠田は過去作品、例えばKYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNで上演された『ZOO』においても、「VRのヘッドセット型ディスプレイを着けて仮想空間に没入する俳優」を動物園の檻のような囲いに閉じ込め、それを観客が眼差す仕掛けを通じて、リアル/ヴァーチュアルの境界やレイヤーの多層性とともに、「共同幻想的世界への没入」「視線の権力性」といった「演劇」の制度や原理を問い、ラストで「観客」の位置をシニカルに転倒させた。本作もまた、「参加型」でありつつ、「演劇」の機制と観客の立ち位置をめぐる反転がラストに用意されている。私たち観客はアバターとしてヴァーチュアルな舞台空間に招き入れられ、篠田のアバターとともに、ハミングと白い羽根が祝福する天上的な時空間をつくり上げる。だが、ラストシーンで篠田は、「ヴァーチュアル空間に置かれたノートPCの画面内のウィンドウ」越しに別れの挨拶を告げ、私たち観客のアバターはそのPC画面の中へは入れない。この「ヴァーチュアルなノートPCの画面」は、「ウィンドウの中の各情報を統制する、全体の構造設計者かつ司令塔」である演出家の領域の象徴だ。(ヴァーチュアルであれ)空間の共存や参加=権力の分譲ではなく、「演劇」の起動それ自体が、取り残されたアバターたちに徹底して突きつけられる。

広報用ビジュアルデザイン:植田正

2020/11/23(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)