artscapeレビュー

その他のジャンルに関するレビュー/プレビュー

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム

会期:2020/11/13~2020/11/15

ロームシアター京都[京都府]

ロームシアター京都の事業「地域の課題を考えるプラットフォーム」として、村川拓也の演劇作品『Pamilya(パミリヤ)』の記録映像上映会と、レクチャーやシンポジウムが開催された。同事業は、福祉施設へのヒアリング、シンポジウム、手話通訳など障害者の鑑賞支援を行なっている。2020年2月に福岡で上演された『Pamilya』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が実際に出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を淡々と舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床と車椅子への移動、食事や入浴の介助、ラジオ体操、ベッドへの移動、退勤までの1日の介護労働が「再現」される。介護現場で発せられる「言葉」とともに、介護士が特別な思いを寄せていた「エトウさん」という女性入所者と自身の家族への思いがモノローグとして発せられ、タガログ語の作品タイトル「家族」に込められたさまざまな意味が浮かび上がる。本作の詳細は初演評をご覧いただくとして、以下では15日のシンポジウムでの発表やディスカッションから、改めて本作について多面的に考えてみたい。

会場風景

1人目のパネリスト、河本歩美(高齢者福祉施設 西院 所長)は、地域に開いた福祉施設の取り組みとして「sitte」プロジェクトを紹介した。認知症や介護が必要な高齢者にとっての自立支援とは「社会と繋がり続けること」という考えから、デイサービス利用者が制作したまな板やカッティングボードを「sitte」ブランドとして商品化し、雑貨店で販売。生産者への「対価」として地元商店街の金券が支払われ、高齢者の社会参加活動が地域社会に還流されることを目指している。

対照的に、渡邉琢は、障害者の自立支援に携わる視点から、『Pamilya』で描かれる介護施設の「閉鎖性」「問題点」を指摘した。何重もの扉やキーロックを開ける動作は、「外部からの侵入者防止」とともに「徘徊の防止」を示唆する。介護士が連発する「待って待って」という言葉は、自立支援では「禁句」であり、ひとりの介護士が多人数を担当するシステムや職員・施設主導で管理される集団生活の問題点を指摘した。また、被介護者の身体の拘束や虐待の可能性も指摘された。本作は(ほかの村川作品と同様)、ベッドと椅子以外の具体的な舞台装置がなく、動作はすべてマイム、ほかの入所者や職員も不在で「そこにいるフリ」で振舞うというミニマルかつ抽象度の高い仕掛けだが、「施設像」の解像度を上げた分析が提示された。

視覚文化研究やクィア・スタディーズに携わる菅野優香は、「映像作品における女性表象」の視点から言及。本作で描かれる「家族」が徹底して「女性の物語」であること(介護士が自身の境遇や祖母に重ね合わせる「エトウさん」、祖母、母親、シングルマザーであること、故郷に残した幼い娘)を指摘した。

さらに、本作における「家族」「女性」のポイントは、中盤のカラオケタイムで介護士が歌う「瀬戸の花嫁」の選曲の戦略性にある。故郷の島と家族に別れを告げ、海を渡って嫁ぐ花嫁の心境に、フィリピンから来日した自身と「エトウさん」の人生が重なる。そこには、「女性(嫁)に割り当てられる無報酬の家庭内労働/専門職の労働者」の違いとともに、「女性が負担するケアや介護」の問題が浮上する。だがそれは、感情を喚起するナラティブの発動(亡き祖母と「エトウさん」の疑似家族的な重ね合わせ、「帰国したらパパとママの世話をする」という台詞、移民労働の理由である故郷に残した幼い娘への愛情を吐露するラストシーン)によって「家族の絆や愛情」に回収され、「女性が負担するケアや家庭内労働」の問題は曖昧に覆い隠されてしまう(付言すれば、村川作品は一貫して、「演劇=心を動かす物語」という通念に対し、徹底してそれらを剥ぎ取った形で「演劇の原理的構造」を突きつけてきたが、近作の『ムーンライト』(2018)以降、ナラティブの(再)浮上という変化がある)。

筆者の参加した前日のシンポジウムでは、日本におけるフィリピン人の介護労働の研究者や実際に現場で働く外国人労働者が登壇した。本企画は、「演劇論的視点」にとどまらず、「高齢者介護」「家族」「介護と擬似家族」「女性とケア」「移民労働者」など『Pamilya』という作品の多面性を引き出す好企画だった。会場参加者には、介護関係者も多数来場し、初めてこの劇場に来たという人もいた。ひとつの舞台作品の多面性を解像度を上げて引き出すとともに、社会に接続させ、劇場の公共性についても考えるこうした試みが、今後も継続されることを願う。

関連記事

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2020/11/15(日)(高嶋慈)

レントゲン―新種の光線について

会期:2020/06/24~2020/11/23

JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク[東京都]

館内の一角で開かれていたレントゲン博士の特集展示。レントゲンといえばわれわれの世代(に限らないかもしれないが)は、身体を透過撮影する写真の意味で使っているが(「レントゲン写真」とか「レントゲン撮影」とか、単に「レントゲン」とか)、一般にはX(エックス)線撮影と呼ぶらしい。発明者の名前がそのまま名詞化するのは、その技術がよっぽど社会に浸透した証だろう。レントゲンはその功績で1901年に第1回ノーベル物理学賞を受賞する。今回はレントゲンの関連資料や彼が撮ったX線写真などの展示。

最初に目に入るのがノーベル賞のメダルだ。栄えある第1回受賞だからノーベルおたくには垂涎ものかもしれないが、素人にはどうでもいい。レントゲンとその家族の写真や、勤めていたヴュルツブルク大学の関連資料もどうでもいい。ちなみにヴュルツブルク大学は、鎖国中に来日して博物学を研究したシーボルトが卒業した大学で、その縁で東大のインターメディアテクで展示することになったらしいが、そんなこともどうでもいい。興味をひいたのはやっぱりレントゲン自身が撮ったX線写真。カエルやロブスターのほか、指輪をはめた妻の手も撮っている。ジェンナーは自分の息子に天然痘の予防接種の実験をしたことが美談になっているけど、家族を自分の研究の犠牲にするってのはどうなんだろ。X線も放射能を浴びるわけだし。じつはジェンナーが実験台にしたのは息子ではなく、使用人の子供だったことが判明しているわけで、現代ならリッパな犯罪ですね。

話がそれたが、ぼくが感心したのは、妻の手の写真の近くに、常設展示されている巨人症の手のX線写真がさりげなく飾られていること。インターメディアテクは常設展示と企画展示をはっきり分けず、あえて境界を曖昧にして空間全体を有機的につなげようとする。この「レントゲン展」も常設展示に紛れ込ませることで、あえて企画展の輪郭をぼかしているのだ。見方によっては企画展の規模やテーマや内容を水増ししているといえなくもない。こんな自由なミュージアム、ほかにあるか?

2020/10/06(火)(村田真)

マンガ・パンデミックWeb展

会期:2020/09/11~2020/12/25

京都国際マンガミュージアム[京都府]

「マンガ・パンデミック」をモチーフにしたマンガやイラストを会期中に募集し、ウェブサイト上でバーチャル展示する企画。応募資格は、プロ・アマ、国籍、年齢不問のアンデパンダン形式で、1コマ、4コマ、ストーリーマンガといったジャンルも自由である。また、日々増加していく(と予想される)応募者数を「〈マンガ熱〉感染者数」として、リアルタイムで「公表」する点も特徴だ(10月10日の時点で応募人数のべ83名、応募作品数305作品)。展示空間は2つに分かれ、「Gallery 1」では、協力作家4名(マンガ家のしりあがり寿、安齋肇、さそうあきらと物理学者・平和学研究者の安斎育郎)による「お手本作品」と募集作品が展示される。「Gallery 2」では、京都国際マンガミュージアム所蔵資料から、感染症に関連する江戸期の浮世絵や明治期の諷刺画などが展示される。

「Gallery 1」では、さそうあきらによるショートマンガ「Toccata」が、陰湿ないじめ(「○○菌」の伝染)と「他人への労りや愛情が感染原因になる」という人間の両面性を柔らかなタッチで描き、余韻を残す。募集作品は、日本以外にも、中国、インドネシア、ウクライナ、ベルギー、イタリア、東欧や中東など幅広い地域から集まっており、1コママンガとイラストレーションが多い。ただ、(例えば、ヒーローのフィギュアの代わりに有色人種の女性看護師の人形で遊ぶ少年を描いたバンクシーの作品のように)経済格差や人種格差、感染者や医療従事者への差別、生権力の行使、監視強化といった社会批判よりも、「マスク着用」「ソーシャルディスタンス」「消毒」をユーモラスに風刺したものや、「コロナとの戦い」をコミカルに描いたものが多い。

[©さそうあきら「toccata」(8ページ作品の一部)(日本、2020年8月3日)]

本展を別の角度から見れば、「マンガ展とオンライン」という側面がある。「原画」というオリジナル/マンガはそもそも大量複製メディアであるという「原画展」のジレンマ。原画の資料的価値が認識されていなかった時代の「原画破棄」の問題。額装した原画であれ、複製のパネル展示であれ、平面的になりがちという展示構成の問題。また、人気作品・作家の展覧会は大量動員が見込めるが、感染症の収束が見えない状況での実施は困難だ。こうした「マンガ展」が抱えるジレンマや困難の一方、原稿のデジタル化への移行、スマホやタブレットなどデジタル媒体でのマンガ視聴の増加に鑑みれば、「オンライン展示」はマンガというメディアと相性が良いのではないか。

一方、「現在進行形」の出来事を「現在進行形」で募集・展示するという本展の実験性は、「キュレーションの所在」という問題も浮かび上がらせ、「マンガ展のキュレーションとは」という本質的な問いを喚起する。

また、本展で展示された浮世絵や諷刺画に限らず、「病原菌」「ウィルス」という概念や電子顕微鏡のなかった時代の視覚表現は、「未知の病気」を妖怪や擬人化などさまざまに空想して可視化していた。それらと比較すると、本展における「コロナウィルス」の表象は、(色や突起の数などの差異はあるが)画一的で記号化が定着し、表現としての魅力には乏しい。会期終了までに、「数」「地域的多様性」だけでない表現の幅広さがどこまで生み出されるのか、期待したい。

公式サイト:https://www.mangapandemic.jp/

2020/09/30(水)(高嶋慈)

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020/08/12~2020/11/03

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

本来、これは東京オリンピック2020を祝福する企画のひとつとして凱旋帰国展が準備されていたものだと思われるが、当のオリンピック開催のタイミングがずれてしまったため、キャンセルされた世界都市博が本来開催されるはずだった1996年の「近代都市と芸術展」や「未来都市の考古学」展(いずれも東京都現代美術館)のような位置づけになった。

さて、筆者は2018年にパリで開催された「MANGA⇔TOKYO」展(以下、パリ展)を鑑賞しているので、そちらと「MANGA都市TOKYO」展(以下、東京展)とを比較したい。内容はほぼ同じだが(導入部の店舗、レッドカーペット、絵馬の企画などがなくなった一方、いくつかコンテンツが増えたようにも思われた)、会場の雰囲気が違う。パリ展の写真を何枚か紹介してみよう。

パリのラ・ヴィレットで開催された「MANGA⇔TOKYO」展会場

(東京展にはない)レッドカーペットが出迎えてくれる

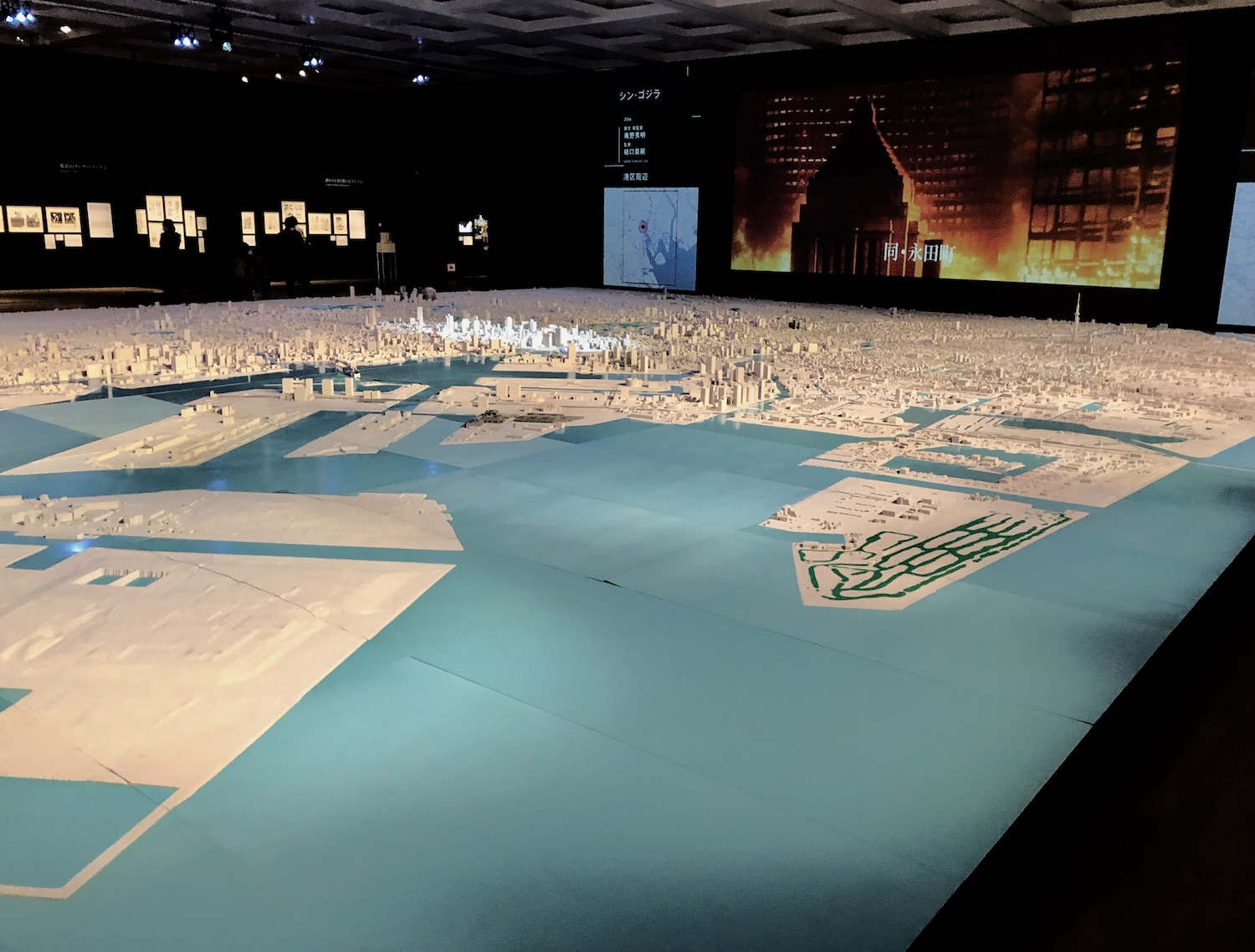

パリ展における巨大な東京模型と壁面の映像

パリ展における『AKIRA』と『エヴァンゲリオン』の展示

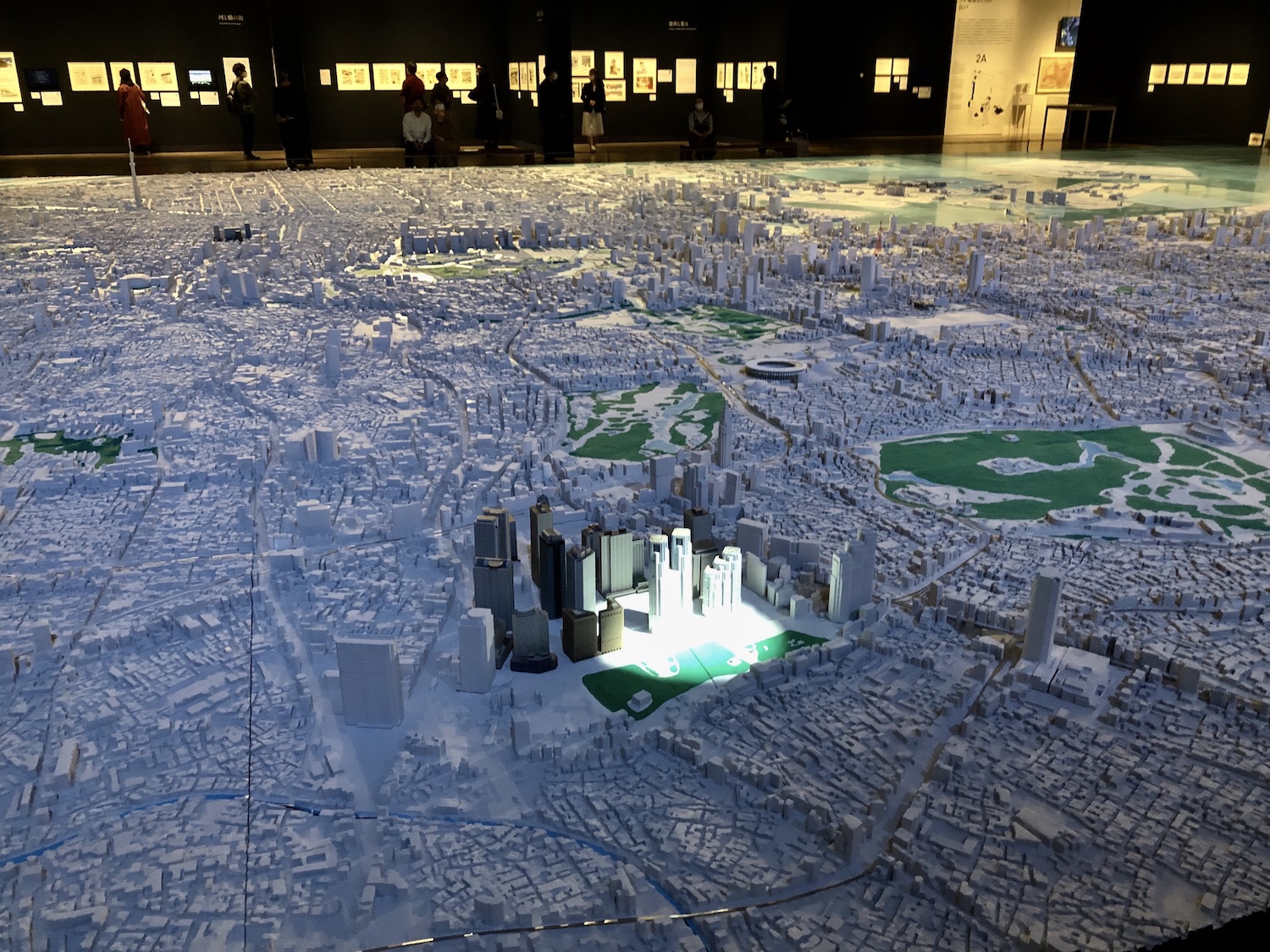

本展の最大の目玉である巨大な東京模型と映像のスクリーンについては、東京展の会場・国立新美術館も天井はそれなりに高いのだが、パリ展を見ている身からすると小さすぎる。なにしろラ・ヴィレットの会場は最大で21mの天井高があり、それに負けない存在感を模型と映像が示していたからだ。一方の東京会場は、漫画やアニメの小さい原画にとっては高すぎるホワイト・キューブである。パリ展の原画展示エリアは、もう少し背が低い黒い壁の連続だった。また東京会場では、パリ展よりも模型に近づけるのだが、その分、やや粗が見えてしまう。やはり、森ビルが制作している東京模型ほどの精度はない。

こちらが東京展における東京模型と壁面の映像

東京展における東京模型。映像にあわせて舞台にスポットライトがあたる。写真は都庁の瞬間

とはいえ、ただ日本のオタク文化を漫然と紹介するのではなく、東京という切り口を設けたことは展示の骨格を明快にしており、評価できるだろう。また最終パートの都市空間に飛び出るキャラは、ゲスト・キュレーターの森川嘉一郎による20年前から変わらないテーマを表現している。

「MANGA都市TOKYO」展は、各種作品の場所をインデックス化する作業を行なったことが成果だろう。ただし、その先として、どのような手法で、その場所を描いたかという細かい分析が欲しい。個別の作品キャプションには、そうした説明がまったくないので、欲求不満になってしまう。むしろ、キャプションの文章を読むと、展示側ではなく、おそらく出品者側が書いたと思われる物語の内容に関する説明に終始していた(宣伝風の文体も、キュレーターが執筆したとは思えない)。パリで紹介する際は、そもそも作品の基本説明が求められるだろうが、日本で行なうならば、有名な漫画やアニメの粗筋を少し減らしてでも、表象の分析を深めた方がよかったのではないか。

なお、パリ展でも簡素なカタログだったが、東京展のカタログも展覧会のメイキング的な側面が強く、企画の成果であるインデックスの一覧が収録されていない。画像などは権利関係で掲載が難しいのかもしれないが、せめてリストがあると資料的な価値が高まったのではないか。また展示では、原画のオリジナルと複製が混ざっていたが、その境界線も興味深い。

初音ミクのコンビニは、パリ展でも東京展でもほぼ同様だった

公式サイト:https://manga-toshi-tokyo.jp/

関連レビュー

ジャポニスム2018 「MANGA⇔TOKYO」/「縄文─日本における美の誕生」|五十嵐太郎郎:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2020/09/27(日) (五十嵐太郎)

國盛麻衣佳『炭鉱と美術──旧産炭地における美術活動の変遷』

発行所:九州大学出版会

発行日:2020/01/31

炭鉱と美術──じつは評者にとって、このテーマは長らく気にかかるものであった。本書でも大きく取り上げられている「‘文化’資源としての〈炭鉱〉展」(目黒区美術館、2009)をひとつのメルクマールとして、炭鉱(ないし旧産炭地)に照準を定めた展覧会が、ここ十数年のあいだ目に見えて増加していることはよく知られている。さほど展覧会を網羅的に見ていない評者が実見したものに限っても、国内では前掲の「‘文化’資源としての〈炭鉱〉展」(2009)を、また国外では、元炭鉱街であるベルギーのヘンクを会場とした「マニフェスタ9」(2012)、そしてやはり元炭鉱街であるノルウェーのニーオーレスンに滞在したショナ・トレスコットの絵画作品(2012)などを挙げることができる。

本書『炭鉱と美術──旧産炭地における美術活動の変遷』は、みずから作家としても活動する著者が、2017年に九州大学に提出した博士論文を改稿したものである。大づかみに言うと、第1部は産炭地においてなされた文化活動についての歴史記述、第2部は旧産炭地を舞台とするアートプロジェクトの調査研究、そして第3部が著者本人による制作・発表・ワークショップなどの網羅的な記録と分析である。巻末には関係者のインタビューや、炭鉱を対象とした美術家たちのリストが付されるほか、本書のあとがきでは、祖父母が三井三池炭鉱の仕事に従事していたという理由もあり、なかば当事者として炭鉱をめぐる制作・研究に着手したという個人的な背景についても語られている。

ふつう「炭鉱と美術」というと、実際に当事者として炭鉱労働に従事していた山本作兵衛らの作品や、それを外部の目で描き出したルポルタージュ絵画などが第一に想起されるだろう。ゆえにその表題を一瞥するだけでは、本書がもっぱら旧産炭地における表現活動にのみ照準を合わせたものだという印象を受けるかもしれない。しかし先のように概観してみれば、本書の射程がそれよりはるかに広いものであることがわかる。たしかに本書の第1部では、おもに炭鉱・産炭地における文化活動に多くの紙幅が割かれている。だが第2部および第3部ではむしろ、閉山後に始まったアートプロジェクトに照準が合わせられることで、炭鉱という近代化の遺産をいかに継承するかという問題に関心がシフトする。著者の図(27頁)をやや改変しつつまとめるならば、本書は大きく(1)産炭地における芸術文化活動の歴史的研究、(2)炭鉱遺産の保存活用をめぐる文化資源学的研究、(3)旧産炭地におけるアートプロジェクトの研究、(4)創造都市論などを参考にした芸術文化環境の形成をめぐる研究──という4つの要素からなっていると言えるだろう。

本書を通して見られる著者の姿勢はきわめて真摯なものであり、立場の異なるさまざまな関係者に対して行なわれた巻末のインタビューも、それぞれ貴重なものである。関連資料も充実しており、日本をフィールドとした「旧産炭地における美術活動の変遷」について何かを知ろうとするとき、今後真っ先に踏まえるべき文献になることは間違いない。

その達成を踏まえたうえであえて注文をつけたいのだが、後進のためにも、巻末にはぜひとも文献表を付けてほしかった。また、これほどの情報量を含むだけに仕方のない部分もあるが、しばしば本文や註に固有名の誤りが散見されたことも、いささか残念であった。途方もない熱量をもって書かれたとおぼしき本書にそうした精確さが宿っていれば、本書は後世の人間にとって、より信頼に足る資料となったに違いない。

関連レビュー

國盛麻衣佳「be with underground」|村田真:artscapeレビュー(2011年10月15日号)

2020/09/17(木)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)