artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

KG+ SELECT 2019 裵相順「月虹」

会期:2019/04/12~2019/05/12

元・淳風小学校[京都府]

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2019の同時開催イベント「KG+SELECT 2019」に公募で選出され、個展を開催した裵相順(ベ・サンスン)。1月の個展に引き続き、彼女が近年精力的に取り組んでいる「月虹」シリーズが、新たな構成で展示された。

20世紀初頭、朝鮮半島において、日露戦争に備えた鉄道開発と移住政策を日本が行ない、近代都市として形成された大田(テジョン)。だが、敗戦後の日本人居留者の引き揚げ、朝鮮戦争による街並みの破壊を経て、植民地期の都市形成や日本人社会の記録は、日韓両国の歴史においてほとんど語られることがなかった。裵は、約3年間かけてリサーチを行ない、かつて大田で生まれ育ち、引き揚げ後は日本国内での差別から朝鮮半島生まれであることを語らずに生きてきた高齢者たちにインタヴューを行なった。リサーチに基づき制作された写真作品《シャンデリア》は、日本と韓国の錦糸を複雑に絡み合わせたカラフルな糸玉を撮影した作品だ。両国の狭間で引き裂かれたアイデンティティ、70年以上も胸に秘めてきた記憶、そうした苦悩や記憶のもつれを心象風景として描出するとともに、複雑に絡み合った日韓関係、容易には解きほぐしがたい感情や歴史問題、さらには線路の拡大とともに肥大する帝国主義的欲望の膨れ上がった姿など、「糸」の持つ多義的なメタファーと相まってさまざまな読み取りを誘う。

今回の個展では、元小学校の教室という空間を活かし、インスタレーションとしても完成度の高い展示空間が出現した。また、絡みもつれ合う糸の写真作品とともに、引き揚げ経験者たちのポートレートを新たに並置した。老人たちはみな穏やかな表情をたたえ、わかりやすく「悲惨さ」をアピールする写真ではない。近づいてよく見ると、皮膚に刻まれた皺や輪郭を鉛筆でなぞったラフな線が描き加えられている。「他者の生や記憶に触れたい」という願望の現われ、あるいは静止した写真に生命の振動を与えようとする所作ともとれる。絡み合った糸や紐の写真は、これらのポートレートと並置されることで、人体の有機的な組織であるような印象がより強まる。心臓、血管、毛髪、へその緒、子宮……。アニメーションの映像作品では、もつれた糸の塊が、まさに心臓のように脈打つ。それは彼らの生き抜いてきた生命の強さであるとともに、歴史を現在と断絶したものではなく、血肉の通った生きられた記憶として捉えるように見る者を促す。

会場風景

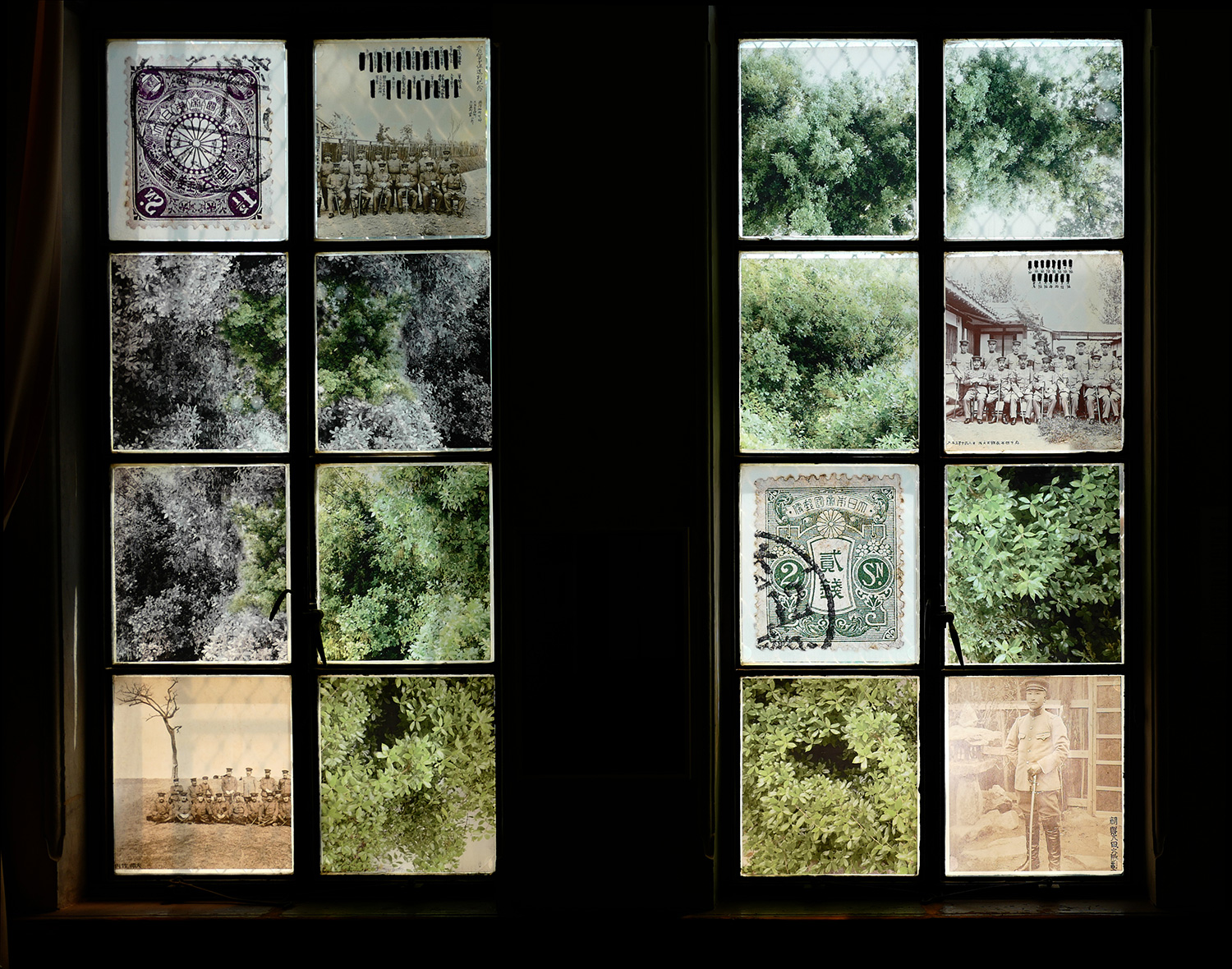

「現在と地続きの過去」への意識は、教室の窓を用いたインスタレーションにおいても顕著だ。繁った樹木の写真が窓ガラスに貼られ、窓の向こう側に街路樹があるかのように緑の光が差し込み、ステンドグラスのような荘厳な雰囲気に包まれる。裵が韓国で撮影したこれらの樹木は、移住した日本人が街路樹として好んで植えたものであり、現在その種類の樹が生えている場所がかつて日本人の居住エリアであったことを示すという。樹木の写真は、モノクロのなかにカラーが混在し、その鮮明な緑色と今も息づく命は、根強く残る差別、未解決の歴史問題、日本の占領と敗戦を経て朝鮮戦争から今に至る南北分断の状況が、現在と切り離された「過去」ではなく、現在と地続きの問題であることを示す。樹木の写真の合間には、軍隊の記録写真や消印の押された切手も配され、郵便(通信)が鉄道建設と同様に、軍事と密接に関連した産業であることを示唆する。

「戦争」を「現在の日本の領土内で起こった事象」に限定する狭窄な視野は、問題の本質を見失わせる。日本による都市建設や鉄道開発は、「近代化に貢献した」という肯定的な評価、あるいは「土地を収奪された」という糾弾、どちらに偏っても不十分だ。また、私たちの前に静謐なポートレートとして佇む元居留者たちは、植民者・支配者でありつつ、敗戦によって故郷から強制的に隔てられ、かつそのことを隠して生きてきたという点では被害者でもある。被占領者側からの糾弾する視点にのみ立つのではなく、「狭間で生きた人々」に焦点を当てる裵の視線は、韓国の大学を卒業後、日本の美術大学で学び、約20年間日本に在住して2つの視点を持つ彼女だからこそ可能になったといえる。その姿勢は、アートを通してポストコロニアルを考えるうえでも大いに示唆に富んでいる。

会場風景

公式サイト:http://kyotographie.jp/kgplus/2019/

関連レビュー

裵相順「月虹 Moon-bow」|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/04/14(日)(高嶋慈)

KG+SELECT 2019 福島あつし「弁当 is Ready.」

会期:2019/04/12~2019/05/12

元・淳風小学校[京都府]

近代日本の植民地支配、アメリカの銃社会、性的マイノリティ、高齢化社会など、社会性のあるテーマを扱った作品が多く、充実していた今年の「KG+SELECT 2019」。KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭の同時開催イベントであり、公募から選出された12組のアーティストが元・淳風小学校の各教室で展示を行なう。最終的にグランプリに選ばれた1組は、来年のKYOTOGRAPHIEの公式プログラムに参加できる。

今回のグランプリに選ばれた福島あつし「弁当 is Ready.」は、高齢者専用の弁当屋の配達員をしていた福島が、2004年から10年間にわたり撮影した写真群で構成されている。「配達員」から次第に、カメラを介して老人たちと1対1で向き合う関係性を築き上げていく過程が、10年間の厚みとともに示される。それは、「高齢化社会」「独居老人」「孤独死」といった社会問題を提起しながら、「生きる」ことの根源についても触れる力に満ちていた。

とある住宅の玄関先を写したショットから展示は始まる。汚れた布団とそこからはみ出した羽毛、その白い埃のような羽毛にまみれて横たわる老人。積み重なった新聞や、累々と連なるゴミ袋の山、床に散らかった空の弁当箱。ドアの向こう側にあるのは、異臭と孤独の匂いが強烈に立ち込める世界だ。(おそらく多くは独居の)老人たちの居住空間に、「配達員」として足を踏み入れ、次第に接近していく福島を追体験するように、展示は展開していく。配達された弁当を、背中を丸めて一人で寂しく食べる老人たちの姿は、斜め後ろや横からのアングルで撮影され、彼らに対する距離感や「孤独さ」が強調される。老人たちの表情は見えないか陰に暗く沈み、雑然と散らかった室内も写し込むことで、「独居老人」「高齢化社会」といった社会問題を告発するが、分かりやすい紋切り型のイメージに留まる点は否めない。

© Atsushi Fukushima

しかし、福島のカメラは次第に、ひたすら無心に懸命に「食べる」老人たちの表情に真正面から対峙していく。硬直した身体を傾げながら、新聞紙をよだれかけ代わりに首に巻きつけ、弁当を食べる老人。鼻にチューブを通した老人が見上げる窓のアルミサッシには、自らを鼓舞するかのように、「生命力」という言葉がマジックで書かれている。ぎこちなく握ったスプーンでご飯にかぶりつく老人は、「それでも食べるんだ」という強い意志を無言で発する。彼らの身体になおも宿る生命力の強さや生への意志が垣間見える瞬間であり、告発調のドキュメンタリー(のメッセージの持つ単調さ)から一歩も二歩も踏み込んだ。そこには、「配達して終わり」の関係から、日々通うなかで時間をかけて関係性を築き上げながら、老人たちに対する視線を徐々に変化させてきた福島自身の変化が写し取られている。

ただ、展示方法には相反する両面を感じた。「額装した写真を、床から少し浮かした低い位置に水平に並べる」という展示方法は、ベッドや床に力なく横たわる老人たちの身体の水平性や物体的なあり方を反復するという点では効果的だ。だがその一方、観客が「上から見下ろす」視線のあり方は、 社会的弱者である彼らを文字通り見下ろすという点で、視線の暴力性を強く感じさせる。床に散乱したゴミやゴミ袋の写真も多いが、それらゴミと老人たちを等価に眼差す構造を誘発してしまうのだ。(ホワイトキューブではなく、元小学校の教室という展示空間の難しさもあるが)、「床と水平かつ低い位置」という展示方法は、イレギュラーであるだけに諸刃の剣となる可能性もある。

シリーズとしては撮影は終了しているというが、来年のKYOTOGRAPHIEの公式プログラムへの参加も決定している。展示方法やプリントの大きさを含め、より練り込んだ発表をさらに期待したい。

会場風景

公式サイト:http://kyotographie.jp/kgplus/2019/

2019/04/14(日)(高嶋慈)

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2019

会期:2019/04/13~2019/05/12

京都文化博物館別館ほか[京都府]

京都国際写真祭も7回目を迎えた。企画のクオリティの高さと世界各地からの観客の動員力という意味では、日本で開催される写真フェスティバルのなかでも群を抜いている。京都という場所の知名度はもちろんだが、写真展を中心としたイベントの企画力が観客を惹きつける魅力になっているのではないだろうか。

ただ、ここ数年の上げ潮に乗っていた状況と比較すると、今年は翳りとはいわないまでもいくつかの問題点が生じてきているように感じた。京都国際写真祭の最大の特徴は、京都の町家や寺院などの特徴ある建築物の空間を活かした展示のインスタレーションにある。今回も京都新聞ビル印刷工場跡の金氏徹平「S.F.(Splash Factory)」、誉田屋源兵衛竹院の間の「ピエール・セルネ&春画」、両足院(建仁寺山内)のアルフレート・エールハルト「自然の形態美──バウハウス100周年記念展」など、その特徴がよく出た展覧会を見ることができた。ただ全体的に見ると、企画の内容とインスタレーションとがやや噛み合わない展示が多くなっている。また、テーマとして掲げている「VIBE」がほとんど意味を持っていないのも気になる。抽象的なテーマでお茶を濁すよりは、例えば時代や地域やジャンルのような、より具体的な統一性、共通性を求めたほうがいいのではないだろうか。

今回、展示として一番見応えがあったのは、メインの「パブリックプログラム」ではなく公募型のサテライト展の一環として開催された「KG+12 SELECT」展(元・淳風小学校)だった。応募された展示プログラムから選出されたという12人の写真家たちの作品は、どれも力がこもったもので、むしろ京都国際写真祭の新たな方向性を示唆しているようにすら感じる。中井菜央、藤倉翼、藤元敬二、藤安淳、堀井ヒロツグらの展示を見ることができたのは大きな収穫だった。

2019/04/13(土)(飯沢耕太郎)

蔵真墨「パンモゴッソヨ? Summertime in Busan」

会期:2019/04/09~2019/04/27

ふげん社[東京都]

蔵真墨は2015年、個展開催のために、はじめて韓国・釜山を訪れた。街がすっかり気に入って、「同じ時間を共有した人々が親戚のように感じられた」という。それからずっと再訪することを考えていたが、2017年の夏にBankARTのレジデンスプログラムで3カ月ほど滞在する機会を得た。今回のふげん社での個展は、その時に撮影した写真をまとめたものである。

タイトルの「パンモゴッソヨ?」というのは、「お元気?」というくらいの軽い挨拶だが、本来は「ごはん(パン)食べ(モグ)た?」という意味だという。たしか東松照明の『太陽の鉛筆』(1975)で、沖縄・八重山の離島あたりでも、「ひもじくないか?」と声をかけられるという話を読んだ記憶がある。まず食べ物の話題を出すというところに、人と人との親密さの度合いが強いということとともに、その地域のかつての貧しさもあらわれているような気もする。蔵はその挨拶をひとつの手がかりとして釜山を歩き回って、目についた光景をカメラにおさめていった。写真の中には、たしかにそこからさまざまな記憶が引き出されてくるような、「ごはん」とその材料が写っているものが多い。ほかの写真も、いかにも居心地のいい空気感を醸し出していた。

蔵は初期を除いては、これまでほとんどカラー写真で作品を発表してきたが、このシリーズは珍しくモノクロームで撮影している。そのことで、写真に写っている事物のディテールを落ち着いて、じっくりと味わうことができた。繊細な光と影の彩りが、釜山の夏の新たな表情を引き出しているように感じる。「今度滞在するなら秋はどうだろうかと考えている」とのことだが、ぜひ実現してほしいものだ。今回とはまた違った感触の写真になるのではないだろうか。

2019/04/11(木)(飯沢耕太郎)

有元伸也「TIBET」

会期:2019/04/05~2019/04/27

ZEN FOTO GALLERY[東京都]

有元伸也のデビュー作は、1998年に第35回太陽賞を受賞し、翌年に写真集として刊行された『西蔵より肖像』(ビジュアルアーツ)である。今回のZEN FOTO GALLERYでの個展は、長く絶版となっていた写真集『西蔵より肖像』が、新装版の『TIBET』(ZEN FOTO GALLERY)として刊行されたのを受けたもので、同シリーズから19点が展示されていた。

会場でまず目につくのは、105×105センチという巨大なサイズに引き伸ばされた大判プリント3点である。手間がかかる銀塩プリントは、有元が講師を務めている東京ビジュアルアーツの暗室で制作されたという。ややアナクロ的な作業に見えなくもないが、その視覚効果は絶大で、大判プリントならではの、写真に写っている時空に体ごと連れ去られてしまうような感覚を味わうことができた。会場に並ぶプリントのなかには、あらためてネガを見直して選んだ未発表作が3点ほど含まれている。写真集『TIBET』に収録された作品数も、『西蔵より肖像』から20点ほど増えている。有元にとっては、まさに自分の写真家としての原点を確認する出版と展示だったはずだが、新たな要素を付け加えているところに強い意欲を感じた。

有元の話を聞くと、かつては対立的あるいは従属的な側面が強かった中国とチベットとの関係も、最近は少しずつ変わり始めているようだ。東京ビジュアルアーツには中国からの留学生も多く、彼らにとって、宗教や文化の伝統の厚みを持つチベットは、むしろ憧れの対象になっているのだという。だが、有元が1990年代に外国人の立ち入りがほとんどできなかった地域で撮影した写真群は、もはや再撮影は不可能な貴重な記録となっている。今回の展示は、そのことをあらためて確認するよい機会にもなった。

2019/04/10(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)