artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

ヨコハマトリエンナーレ2017 島と星座とガラパゴス

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館+横浜赤レンガ倉庫1号館+横浜市開港記念会館[神奈川県]

2001年に始まったヨコトリも6回目。国際展の歴史の浅い日本では一番の先輩格だが、そんな威厳を微塵も感じさせないのは、いつまでたっても足元がふらついているからだ。振り返ってみて、これほど会場が定まらない国際展も珍しい(もちろん毎回開催都市を変えていく国際展は別だが)。1回目は横浜パシフィコ+赤レンガ倉庫など、2回目は山下埠頭3、4号上屋、3回目は新港ピア+日本郵船海岸通倉庫など、毎回会場選びに苦労していた。主導権が国際交流基金から横浜市に移った4回目から、ようやく横浜美術館がメイン会場として使われるようになったが、サブ会場は日本郵船海岸倉庫、新港ピア、そして今回の赤レンガ倉庫と一定していない。

会場が定まらないと安定感に欠けるが、逆に美術館がメイン会場として固定してしまうとまた別の問題が出てくる。それはさまざまな意味で美術館の企画展に近づいてしまうということだ。ディレクターはほかの国際展と同じく毎回異なっているが、4回目以降は逢坂恵理子館長が展覧会を統括してきた。それはそれで悪くないが、今回は3人いるディレクターのうち逢坂館長と柏木智雄副館長が美術館の人で、外部からは三木あき子のみ。また、実際に展覧会をつくるキュレトリアル・チーム11人中9人が同館学芸員に占められているので、国際展というよりゲストキュレーターを招いた美術館の特別展といった趣なのだ。おまけに2週間に一度だが休館日も設けられ、ふだんの美術館とあまり変わらない。さらに参加アーティストも毎回ほぼ減少していて、今回は39組。第1回の109組に比べると約3分の1だ。やはり国際展というのは非日常的な時空を味わえる一種のお祭りだと思うので、ウンザリするほどの質と量で迫ってほしかった。横浜市のイベントというにとどまらず、日本を代表する国際展を目指すならば。

でも本当のことをいえば、見る者にとってそんなことはどうでもよくて、いかに展覧会を楽しめるかが重要なのだ。今回はタイトルが「島と星座とガラパゴス」というもので、自己と他者、個人と社会といった関係における「孤立と接続」がテーマといっていいだろう。こうしたテーマだと国家や宗教、戦争、差別、難民などを扱うポリティカルな作品が多くなりそうだが、これは世界的な傾向だ。もっとも目立つ美術館正面の外壁と円柱に飾られたアイ・ウェイウェイの救命ボートと救命胴衣を使ったインスタレーションは、まさに難民問題を扱ったポリティカルな作品。さすがアイ・ウェイウェイと思う反面、いくら目玉アーティストだからといってこんな目立つ場所に設置すると、色彩がハデなだけに建築の装飾にしか見えなくなってしまう。もっと効果的な展示場所はなかったのか。アイ・ウェイウェイは館内にもう1点、磁器でつくったカニの山を出しているが、タイトルの《He Xie》はこのカニの名であると同時に、中国語で「検閲」を意味するネットの隠語「和諧」と同音であるという。いかにもアイ・ウェイウェイらしいが、しかし中国語を理解しない者にとって解説がなければ単なるカニの山だ。

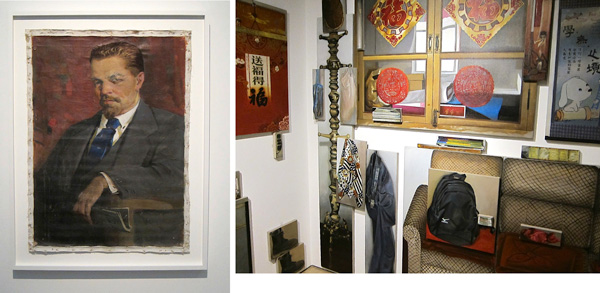

今回いちばんおもしろかったのは、レーニンの肖像画をベースにしたザ・プロペラ・グループの連作。旧ソ連時代に描かれたレーニン像を集めて頭部に糸で“植毛”し、ディカプリオ主演の映画の1シーンに見立てている。例えば《映画『インセプション』のコブに扮するレーニン》とか、《映画『タイタニック』のジャック・ドーソンに扮するレーニン》とか。いわば社会主義のシンボルを資本主義の走狗ともいうべきハリウッド映画に転換させているのだが、そんなことより、ハゲ頭のレーニンに髪を生やすとディカプリオになるという驚き! これは笑える。これと似たものに、クリスチャン・ヤンコフスキーの連作がある。そのうちのひとつは《重量級の歴史》と題されたもので、ワルシャワにある社会主義の遺産というべきモニュメントを重量挙げの選手たちが持ち上げようとしている写真と映像だ。このようにポリティカルな主題をシリアスにではなく、笑いに包んで提供する。これが成熟した社会の成熟したアートというものだ。

もうひとつ、これは個人的な趣味でもあるが、身の回りのあらゆるものを一つひとつキャンバスに描いて室内を再現したドン・ユアンの作品がおもしろかった。テーブルや椅子、窓、花瓶、靴、照明、料理まで、それぞれ1枚ずつキャンバスに描いて生活空間のように並べているのだ。あらゆるものが情報化される現代において、あらゆるものを絵画化しようというアナログかつアナクロな試みといえる。ほかに、開港期の横浜にスポットを当てたサム・デュラントや、横浜出身の岡倉天心をクローズアップした小沢剛など地元ネタにも惹かれるものがあった。逆につまらなかったのは、いっぱいあるが、ひとつ代表的なものを挙げれば、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャによるコラボレーション。4人とも人気アーティストなのでなにをやるかと期待したら、かつてシュルレアリストたちが展開したゲームにならい、リレー方式で制作した版画を展示しているのだ。本人たちは楽しかったかもしれないが、4人も集まってこれかよ、というのが正直な感想だ。きっとアートフェアに出したら高く売れるだろう。国際展は美術館の企画展でもなければアートフェアでもないのだ。

左=ザ・プロペラ・グループ《映画『J・エドガー』のJ・エドガー・フーバーに扮するレーニン》。

右=ドン・ユアンのインスタレーション「おばあちゃんの家」シリーズ。窓も椅子も照明もすべて絵画。

2017/08/03(木)(村田真)

ヨコハマトリエンナーレ2017 「島と星座とガラパゴス」

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市開港記念会館、ほか[神奈川県]

「ヨコハマトリエンナーレ」(以下、ヨコトリ)といえば、2014年に行なわれた前回「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」を思い出す。美術家の森村泰昌をアーティスティック・ディレクターに迎えた同展では、まるで美術界の流行に背を向けたように硬質な、お祭り騒ぎやアート・ツーリズムや市場原理とは対極の価値観を打ち出した。「そうか、ヨコトリは逆張りで行くのか。それなら存在意義がある」。当時そのように理解した筆者にとって、今回の最大の関心は、ヨコトリがどのような路線を取るのかだった。今回は一人のディレクターを立てず、三木あき子、逢坂恵理子、柏木智雄が共同でディレクションする形式を取った。テーマは「島と星座とガラパゴス」。従来の国際的枠組みが揺らぐ一方、SNS等の発達で大国や中央集権の論理に抗う小さな共同体が現われて、世界が島宇宙化している。その孤立した島宇宙を接続していくことで、新たな可能性が開けるのではないか、ということだ。各会場を巡って感じたのは、まさに島宇宙のごとく多様な作品が並んでいること。記者発表時に逢坂は「個展の集合体」と述べたが、まさにその通りだ。今回のヨコトリはテーマを打ち出すのではなく、現場での議論を促し、そこから何が生まれるのかを見守っているよう。つまり芸術祭をプラットフォームとして再定義したということか。最後に個々の展示で筆者のお気に入りを挙げる。横浜美術館の、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャのチーム、風間サチコ(日本)、ブルームバーグ&チャナリン(南アフリカ、英国)、ワエル・シャウキー(エジプト)、ザオ・ザオ(中国)、横浜赤レンガ倉庫1号館の、小沢剛(日本)、クリスチャン・ヤンコフスキー(ドイツ)、宇治野宗輝(日本)、ドン・ユアン(中国)が素晴らしかった。

2017/08/03(木)(小吹隆文)

ますたにゆたか「さんぽのとちう」

会期:2017/08/01~2017/08/26

ふげん社[東京都]

1967年、東京生まれのますたにゆたかは、やや特異な出自の持ち主である。本人はあまり触れられたくないのかもしれないが、祖父は植田正治で、彼はその長女の和子さんの子息になる。いまは植田正治写真事務所の責任者として、展覧会や写真集出版の企画にもかかわっている。中学生のころ、「オリンパスOM-2nを祖父からもらい」、撮影・プリントした写真を見せて「褒められてまた、少しいい気に」なったという思い出を持つ彼は、しばらく写真からは離れていたが、2011年ごろから「モノクロ写真を再開」した。今回は昨年に続く2度目の個展で、フランス各地を「思い向くまま、気の向くまま」に撮影したモノクロームのスナップショット、23点展示されていた。

彼が植田正治の孫だと知っていると、どうしてもお互いの作品を比較したくなってしまう。特に今回はフランスで撮影された写真が並んでいるので、植田正治が1972、73年のヨーロッパ旅行の成果をまとめた名作写真集『植田正治小旅行写真帖 音のない記憶』(日本カメラ社)がすぐに頭に浮かぶ。たしかに、ますたにと植田正治の写真はよく似ている。端正な造形感覚、的確なフレーミング、巧みな間の取り方、犬、猫、看板、オブジェなど街の片隅の「小さな」存在に向ける視線のあり方など、祖父から孫へと受け継がれたものは多い。何よりも被写体をネガティブに突き放すことなく、柔らかに受け止め、品よく画面におさめていくあり方は、ほぼ同質といってよい。ただ、そのことをあまり強く意識しすぎないほうがいいだろう。独自性を性急に求めると、彼本来ののびやかな撮り方ができなくなってしまうからだ。「植田正治らしさ」をうまく取り込みながら、楽しみつつ自分の写真の世界をつくっていけばいいのではないだろうか。その片鱗は、DMに使われた、列車の窓に顔を寄せた少女のクローズアップにすでにあらわれてきている。ちょっとミステリアスな気配を感じさせる、そんな写真をもう少し見てみたい。

2017/08/02(水)(飯沢耕太郎)

画廊からの発言「新世代への視点2017」

会期:2017/07/24~2017/08/05

ギャラリー58+コバヤシ画廊+ギャラリーQ+ギャラリイK+ギャルリー東京ユマニテ+ギャラリー川船+ギャラリーなつか+ギャルリーソル+藍画廊[東京都]

バブル崩壊後の1993年に始まり、今年で25年目(隔年開催の時期もあるので回数でいうと18回目)を迎えた「新世代への視点」。たしか初年度のサブタイトルは「10画廊からの発言」だったように記憶しているが、参加画廊が少しずつ増減したため「10」を除いたものの、今年は再び10画廊に不時着した模様。振り返ればこの4半世紀に画廊界は大きく変わったが、かろうじて貸し画廊が踏ん張っていられるのは、この「新世代への視点」を開催し続けてきたからではないか。もしこの企画が続いてなければ貸し画廊の存在感はもっと薄くなっていたはず。そう考えるとこの夏、初回から参加していたギャラリー現となびす画廊が相次いで閉廊したのはなんとも寂しい限りだ。

もちろん、いくら展覧会の意義を高く評価したところで、いい作家、いい作品が出ていなければ説得力がない。そこで目に止まった作品をいくつか。まずギャラリー58の水上綾。会場に入ると灰紫色に覆われたモノクロームの抽象画が並んでいる。と思ったら、目を凝らすと白や赤の点が浮かび上がってきて、なんとなく霧のなかに浮かび上がる夜景か、飛行機の上から見た港の風景のようにも見えてくる。白い点はキャンバスをサッと削った跡のようで、なかなかのテクニシャンのようだ。

コバヤシ画廊の幸田千依は清新な水浴の絵で注目を浴びたが、今年のVOCA展では打って変わって木立から遠望した風景画を出品し、VOCA賞を受賞したことは記憶に新しい。今回は水浴図4点と木立から見た風景2点の出品。前者は構図もサイズもバラエティに富んでいるが、後者は縦長と横長の違いはあるものの構図も色彩もほとんど同じで、遠くには小高い山に囲まれた海が見え、瀬戸内海あたりを想起させる。2点とも光(太陽)は画面中央の上から射し、黄色とオレンジ色の光輪を伴っている。水浴図が青、緑を中心としているのに対し、こちらは黄色とオレンジの暖色が支配的。そのせいか、ふと嫌なものを連想してしてしまった。核爆発。まさか作者はそのつもりで描いたんじゃないだろうけど、この白い球は不吉だ。パッと見て瀬戸内海を想起したのも、ひょっとしたらヒロシマを思い出したからかもしれない。考えてみれば太陽はつねに核爆発を起こしているわけだし、あながち的外れな連想でもない。そう思って過去の作品を見直してみると、水浴に気をとられて気づかなかったが、多くの画面の中央に発光源(太陽や火)を据えていたことがわかる。水だけでなく火も主要モチーフだったのだ。

ギャラリーなつかの原汐莉は、具象・抽象を問わずさまざまなかたちに切った板に布を貼り、着色している。色はきれいだが、いまさらシェイプトキャンバスでもあるまいし、と思ったら傍らにドローイングを発見。日付の入ったダイアリーのページにその日に思いついたイメージを描いたもので、ここから図柄をピックアップして拡大し、作品化しているそうだ。そういえば絵画化したものは上下が水平に切れてるものがいくつかあるが、それはダイアリーの罫線によってドローイングをフレーミングしているから。絵画も美しいけど、ドローイングのほうが興味深い。

ギャラリー川船の山本麻世は、壁に掛けた同ギャラリー所蔵の30点ほどの近代絵画に、紅白の工事用テープを絡めている。タイトルは「川底でひるね」というもので、地下にあるこのギャラリー(京橋)はかつて川底に位置していたと想定したインスタレーション。紅白のテープは、川底に隠れていそうなゴカイとかウズムシみたいな細長いグロテスクなかたちに編まれていて、それが絵の周囲をのたうち回り、何点かの絵を飲み込んでさえいる。このバケモノの造形はあまりいただけないが、ギャラリーのコレクションを持ち出して自分の作品に採り込んでいる暴力性は評価したい。ほかにも額縁にカラフルな樹脂製品をはめ込んだり、パレルゴン(作品の付随的な要素)に興味を抱いているようだ。以上4人の作品に共通しているのは、ダブルイメージやダブルミーニングなど多様な見方、多彩な解釈を受け入れる包容力を備えていることだ。

2017/07/29(土)(村田真)

富谷昌子「帰途」

会期:2017/07/25~2017/08/13

POST[東京都]

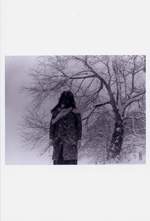

富谷昌子の最初の個展「みちくさ」(ツァイト・フォト・サロン)が開催されたのは2010年だった。それから何度かの個展を開催し、写真集『津軽』(HAKKODA、2013)を刊行するなど、順調に歩みを進めている。今回の東京・恵比寿のPOSTでの個展(15点)は、フランスのChose Commune社から同名の写真集が刊行されたのにあわせたものだ。

2014年から撮り始められた「帰途」は、青森の家族(母、妹、その子供)を中心に、彼らの周辺の光景を取り込んで構成されている。「わたしとは何か、この世界とは何か」と問いかけ、写真を撮影し、シリーズとしてまとめることで、「時間も意味もわたしも超えて『わたし』を見つめた物語」を編み上げていくという彼女の意図はきわめて真っ当であり、写真も衒いなくきっちりと写し込まれている。とはいえ、モノクロームの柔らかな調子のプリントには、被写体だけでなく、それらを取り巻く気配のようなものも映り込んでおり、見る者の想像力を大きく膨らませていく。あまりにも正統派の「家族写真」、「故郷写真」といえなくもないが、逆にこのような地に足がついた仕事を積み重ねていくことで、さらにひと回り大きな写真作家としての成長が期待できそうだ。

特筆すべきは写真集の出来栄えである。版元のChose Commune社からは、昨年、植田正治の写真集も刊行されており、日本の写真家たちを丁寧にフォローしていこうという姿勢がはっきりと見える。今回の『帰途』も、淡い色遣いの水彩画を使った表紙、端正な造本やレイアウト、暗部に気配りした印刷など、クオリティの高い写真集に仕上がっていた。

2017/07/26(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)