artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

フィルムフォトのアクチュアリティー

会期:2023/04/01~2023/06/25

東京アートミュージアム[東京都]

デジタル化の急速な進行により、いまは写真のほとんどすべてがデジタルカメラで撮影されている。そんななかで、あえて「フィルムフォト」にこだわり続ける写真家たちもいる。東京・仙川の東京アートミュージアムで開催された本展では、そんな少数者たちの自己主張が、くっきりと表明されていた。

出品者は小平雅尋(企画者も兼ねる)、船木菜穂子、由良環の3人。それぞれ、なぜ写真を撮り続けるのかと自らに問いかけつつ、じっくりと作品制作に取り組んできた写真家たちの展示は、見応え充分だった。小平の「videre videor」は、風景から身近な事物まで、写真を撮る「われ」のあり方を深く考察しつつシャッターを切ったモノクロームの作品群、船木は「くらやみに目が慣れる」で、6×6判のカメラで撮影した女性ポートレートと断片的な光景(カラー)を2枚セットで提示し、「撮った時に感じた喜び」を追体験させようとする。由良はモノクローム作品の「けそめき」で、残雪が残る景色の細部に目を凝らしつつ、その土地から立ち上がる気配を定着しようとしている。どの作品も魅力的だが、特に被写体に向ける眼差しを、研ぎ澄ませて彫り込んでいくような船木の写真が、印象深く目に残った。

展覧会と同時に刊行された、小平と船木、由良との対話集『Dialogue』を読むと、彼らは異口同音に「フィルムフォト」の必然性について、「デジカメのように、撮った途端に結果が見れるとわかっていると、やっぱりうまくいかない」と語っている。たしかに、「撮る」という行為が画像を「見る」ことによって中断されると、被写体に純粋に向き合い続けることがむずかしくなるのだろう。小平の言う「自分が思い描くものとは別な答えが導かれる」ということは、いまなお、写真という表現媒体の根幹であり続けているではないだろうか。「フィルムフォトのアクチュアリティー」について、説得力のある理由を提示しようとするいい展覧会だった。

公式サイト:http://www.tokyoartmuseum.com/exhibition.html

2023/05/11(木)(飯沢耕太郎)

喜多村みか「revenant」

会期:2023/04/21~2023/05/14

kanzan gallery[東京都]

東京工芸大学大学院在学中の2006年に、キヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞して以来、喜多村みかはゆっくりと、だが着実に自らの写真の世界を深化させてきた。写真家、写真批評家の小池浩央のキュレーションで開催された今回のkanzan galleryでの個展には、2013年刊行の写真集『Einmal ist Keinmal』から10年を経て、「喜多村が写真で捉えようとしてきたものをこれまでの活動を振り返りつつ複数の視点から再考し、これからに向けた新たな出発点となるもの」を目指して構成された19点の作品が展示されていた。

8×10インチほどの、小ぶりなサイズにプリントされ、額装されたそれらの写真群は、「Paris 2013」から「Saga 2021」まで、撮影場所も時期もかなりばらついている。だがそこには、種々雑多な日常の眺めから、何ものかを切り出し、矩形の画面に封じ込めようとする強い思いを湛えたものが選ばれており、どこか切迫した緊張感を感じさせる写真が多かった。扉、窓など、区切られた空間にカメラを向けたものが多いのは、何かの訪れを待ち、それをそこに呼び込もうという意志のあらわれだろうか。この世界に回帰してくるrevenant=亡霊の訪れを、怖れつつも強く期待するような気分が、独特のくぐもった質感をもつ写真群に刻みつけられているように感じた。

こうなると、もう少し写真の数を増やして『Einmal ist Keinmal』に続く写真集の刊行を考えてもいいのではないだろうか。喜多村の写真作家としてのものの見方、姿勢が、くっきりと形をとった写真集をぜひ見てみたい。

公式サイト:http://www.kanzan-g.jp/mika_kitamura.html

2023/05/08(月)(飯沢耕太郎)

高﨑紗弥香『巡礼』

発行所:月曜社

発行日:2023/05/10(水)

高﨑沙耶香は前作の写真集『沈黙の海へ』(アダチプレス、2016)で、日本海から太平洋沿岸にかけての山岳地域を43日間かけて縦断し、そのときに撮影した写真群を、静謐で張りつめた画像の集積として発表した。今回写真集にまとめられた「巡礼」シリーズは、12年にわたって1年の半分ほどの時間を過ごしている長野県と岐阜県の県境の御嶽山の山小屋近くの水辺で撮影したものである。

自らの身体移動の感覚が刻みつけられた前作と比較すると、本作では、被写体を「見つめる」という行為の積み重ねによる時間の厚みを感じとることができる。主に写しているのは、季節の移りゆきとともに絶え間なく変容し、姿を変えていく水面である。その光と影と色味と質感とが織りなす、精妙かつ繊細な変幻の様相は、見飽きるということがない。

だがそれは同時に、水面を見つめ続ける高﨑の内面を映し出す鏡のようにも見えてくる。内と外との照応関係が、ときに細やかに、ときにダイナミックに90点の写真に形をとっている。今回はテーマを絞り込んだ写真集だが、高﨑の御嶽山での視覚的経験は、決してこのシリーズだけで完結するものではないはずだ。さらに多様な形で発表していくべきではないだろうか。

なお、鈴木成一の端正なデザインによる写真集の刊行に先行して、静岡県三島市のGALLERYエクリュの森で、出版記念展として「巡礼 JUNREI」展(5月1日~10日)が開催された。

2023/05/07(日)(飯沢耕太郎)

「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄

会期:2023/04/08~2023/05/21

千葉市美術館[千葉県]

本展の案内状を目にしたとき、瀧口修造、阿部展也、大辻清司に加えて牛腸茂雄という名前が入っていることにやや違和感を覚えた。牛腸の写真の仕事は、日常の情景に目を向けたスナップ写真の流れ=「コンポラ写真」と結びつけて語られることが多く、「前衛」という言葉の響きとはあまり馴染まないように思えたからだ。

だが千葉市美術館の展示を見て、牛腸が加わっているということが素直に納得できた。ひとつには、瀧口修造が1930年代に開始した日本へのシュルレアリスムの導入において、既に「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美を見出すこと」(「写真と超現実主義」1938)が強調されており、それが桑原デザイン研究所時代に教えを受けた大辻清司の「なんでもない写真」という提言を経て、牛腸のスナップ写真に受け継がれていることが丁寧にひもとかれていたからだ。さらに会場の最後に展示してあった牛腸のインクブロット(デカルコマニー)作品「扉を開けると」(1972~77)と瀧口の「私の心臓は時を刻む」(1962)の連作には、明らかに共通性がある。牛腸の写真以外の作品には、確実に「前衛」の息吹が感じられるということだ。

つまり、牛腸茂雄の作家活動を、瀧口→阿部→大辻という「『前衛』写真の精神」の流れに沿って位置づけていく可能性が、本展によって明確に示されたわけで、それは従来の彼の作品解釈の幅を大きく拡張するものといえるだろう。併せて展示されていた実験工房のアーティストたち(北代省三、山口勝弘、福島秀子、駒井哲郎)の作品を含めて、瀧口修造の精神的な影響力の大きさをあらためて実感できた展覧会だった。

公式サイト:https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/23-4-8-5-21/

2023/05/07(日)(飯沢耕太郎)

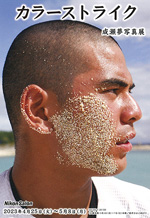

成瀬夢「カラーストライク」

会期:2023/04/25~2023/05/08

ニコンサロン[東京都]

成瀬夢は、大阪の日本写真映像専門学校を2年前に卒業した女性写真家。今回の写真展のテーマは高校の野球部員たちで、専門学校在学中から北海道から沖縄まで撮り歩いて、本作をまとめあげた。高校野球といえば、ともすれば「汗と涙」といった泥臭い側面が強調されがちだが、成瀬が伝えたかったのはあくまでも「高校球児のかっこよさ」であり、その意図は最大B全サイズにまで引き伸ばして、壁にアトランダムに並べたカラー写真28点によくあらわれていた。何よりも、ポジティブに、ストレートに、彼らの生の輝きを全身で受け止めて捉えきっているのがいい。見ていて、気持ちのよい波動が伝わってきた。ドキュメントというよりは、ファッショナブルなポートレートといえるような写真も多いが、それらがむしろ効果的に働いていた。

ただ、まだ完全には撮りきれていない印象が残る。2000年生まれの成瀬と世代が近い男性を被写体としていることもあって、やや遠慮がちに見えるところもある。撮影中には、「かっこよさ」という範疇からはみ出てしまう場面もあったのではないだろうか。紋切り型の「高校球児」の写真にする必要はないが、ひたむきに練習や試合に取り組む姿ももう少し見たかった。この初々しい撮り方、見せ方をベースにして、さらなる積み上げを期待したいものだ。

公式サイト:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2023/20230425_ns.html

2023/05/01(月)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)