artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

オサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」

会期:2023/04/15~2023/05/07

galleryMain[京都府]

「目の前の現在の光景」しか写すことができない写真は、「沖縄戦の記憶」をどう可視化することができるのか。あるいは、だからこそ写真は、日常生活と地続きの「終わっていない沖縄戦」を写し取れるのではないか。沖縄における「写真と記憶」をめぐる問いを、2人の写真家の近作を通して問いかけるのが本展である。

[© galleryMain]

日本とアメリカにまたがる自身のアイデンティティを踏まえた多様な作品を発表しているオサム・ジェームス・中川は、沖縄戦で避難壕や野戦病院として使用され、集団自決の場にもなった鍾乳洞(ガマ)の内部を撮影した《GAMA》を展示した。ガマの暗闇に入り、懐中電灯を手にした中川自身が光で壁面をなぞるように照らすあいだ、三脚に据えたデジタルカメラのシャッターを開けて露光する。この撮影を繰り返し、撮影した写真を画像編集ソフトでつなげ、色調を調整し、超高解像度の一枚の写真に仕上げる。蠢く内臓のようにグロテスクで、触覚性すら感じさせる高精細なガマのディティールとともに、地面には茶碗の破片、薬瓶、手榴弾などが転がる(展示作品には含まれていないが、写真集『GAMA CAVES』[2013、赤々舎]には、「大東亜」の文字や沖縄の住民と思われる氏名が書かれた壁、遺骨も写っている)。

《GAMA》という作品の恐るべき強度を支えるのは、「懐中電灯の光で暗闇を照らす」身ぶりがもつ意味の拡がりだ。制作プロセスそれ自体が、「見えない過去の暗闇」を手探りで探ろうとする距離感の謂いであること。しかも、フラッシュの凶暴な光を暴力的に浴びせる行為はそこにはない。中川の写真は「一瞥で瞬間的に捕捉されたイメージ」ではなく、むしろ一瞥ではすべてのディティールの情報量を捉えきれず、細部を凝視すればするほど全体が遠のき、「見ること」と「見えないこと」が反転しあうパラドキシカルな事態を生み出す。「フラッシュの凶暴な光」はまた、かつてこのガマにも投げ込まれたかもしれない砲弾や、自決に用いられた手榴弾の炸裂の閃光を想起させる。「フラッシュを焚く撮影」は、ガマに眠る死者の霊に対して、イメージとしての二度目の死をもたらす暴力性を帯びているのだ。そうした倫理性に自覚的な中川の身ぶりは同時に、視ることとは光にほかならぬことを示す。私たち観客は、中川自身の視線のトレースを介して痕跡を見ようとする、二重化された接近の手続きのただなかにいるのだ。

[© galleryMain]

精緻なデジタル技術を駆使した《GAMA》とは対照的に、日光で印画紙に像を焼き付けるサイアノタイプという原始的な手法を用いて、米軍基地のフェンスを写し取ったのが《Fence》である。被写体との距離が発生するレンズを用いず、印画紙に直接接触させた《Fence》は、《GAMA》とは異なる生々しさを湛えている。

[© galleryMain]

一方、沖縄出身のタイラジュンは、沖縄各地で不発弾処理のために作られる塚を撮影した《Shell Mound》を展示した。開発や建築工事で不発弾が発見されると、安全の確保のため周囲に土を盛って塚を築き、自衛隊が出動して塚の中で処理作業を行なう。作業の日、付近の住民の避難と交通規制が行なわれ、月に4~5回ほどの頻度で新聞に情報が載るという。マンション群の谷間に、住宅街の一角に、畑の真ん中に出現した巨大な塚という異様な光景を、タイラは淡々と記録する。「Shell Mound(貝塚)」と名づけられているように、こんもりとした古墳を思わせる塚のたたずまいは、その空間だけ時間の軸がズレて「過去」が一瞬出現してしまったような時間の失調の感覚を強烈に意識させる。「鉄の暴風」とたとえられた激しい空襲や艦砲射撃の爪痕が、いまなお日常生活の真下に埋め込まれていること。沖縄戦が「過ぎ去った遠い過去」ではなく、日常と地続きの現在進行形であることを、声高ではないタイラの写真は告げている。

[© galleryMain]

与那国島(2016)、宮古島・奄美大島(2019)、石垣島(2023)に自衛隊の駐屯地が次々と開設され、敵基地攻撃能力(反撃能力)の閣議決定が続き、沖縄で防衛の最前線化が進められるいま、本展のもつ意義は大きい。なお、「沖縄における記憶と現在」をメディウム内部の差異とともに扱う姿勢は、同時期に開催された山城知佳子の個展「ベラウの花」の主軸でもあり、同評をあわせて参照されたい。

[© galleryMain]

公式サイト:https://gallerymain.com/exhibiton_osamujamesnakagawa_tairajun_2023/

関連レビュー

「山城知佳子 ベラウの花」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/04/30(日)(高嶋慈)

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023

会期:2023/04/15~2023/05/14

誉田屋清兵衛ほか[京都府]

11回目を迎えた京都国際写真祭。コロナ禍も収束に向かいつつあり、京都を訪れる人がこのところ増えていることもあって、例年以上に観客も多く、盛り上がりを見せていた。だが一方で、本企画が抱えるさまざまな問題も目につくようになってきている。

全体を通して見て、展示企画のクオリティの高さは感じるものの、ファッション写真や広告写真を母体にしているものがやや多くなってきているように感じた。むろん、ファッションや広告の分野は写真表現の重要な一側面であり、それらをバックグラウンドとしていることを一概に否定すべきではない。だが、どうしても展示を小綺麗にまとめがちなところがあり、見せ方にこだわり過ぎる傾向もある。京都国際写真祭の特徴として、町屋、蔵、寺院など、従来のギャラリーや美術館とは異なる空間の特性を活かした展示が多いのだが、逆にスペースの特異性に引きずられて、作品があまりよく見えないということもあった(ココ・カピタンの大西清右衛門美術館での展示など)。そうなると、写真展示のあり方としては本末顛倒だろう。

とはいえ、屋久島の森の昼と夜の写真を対比的に構成した山内悠「自然 JINEN」(誉田屋清兵衛 黒蔵)、ピンク・フロイドの『狂気(The Dark Side of the Moon)』にのせて、1960~1970年代のウクライナの状況をコラージュ的に浮かび上がらせるボリス・ミハイロフ「Yesterday’s Sandwich」(藤井大丸ブラッックストレージ)などでは、会場空間とインスタレーションとが有機的に結合して、目覚ましい視覚的効果を生み出していた。「見た目」だけでなく「中身」にもきちんとこだわりつつ、写真の新たな鑑賞法を模索していく必要があるということだろう。もう一つ、これは昨年も同じことを感じたのだが、総合テーマとして設定されている「BORDER」が、個々の展示に反映されているようには見えない。企画全体のキュレーションのあり方も再考すべきではないだろうか。

公式サイト:https://www.kyotographie.jp

2023/04/29(土)(飯沢耕太郎)

ARTIX㎥オープン記念展「中間地帯 interface」

会期:2023/04/28~2023/05/28

ARTIX³(アーティクス・キューブ)[東京都]

近年、大学の写真学科や写真専門学校の学生のうち、中国人留学生が占める割合が、急速に上がってきている。一部の写真専門学校では、半数以上が中国人という学年も出てきているほどだ。また、各種の公募企画でも中国人作家が入賞することが多くなった。今後、彼らの影響力はさらに大きくなっていくのではないだろうか。

そのような状況において、ともに東京藝術大学先端芸術表現専攻で学んだ許力静と王露を中心として、日本と中国の写真家たちの交流を促進することを主な目的として、日本国際文化芸術協会(JCA)が設立された。その展示・発表の場として、東京・根岸にギャラリー・スペース、ARTIX㎥(アーティクス・キューブ)が開設され、オープン記念展として林志鵬(リン・チーペン)、張克純(ジャン・クゥーチュン)、陳蕭伊(チェン・シャオイ)による3人展が開催された。

若い男女の「愛と混沌」の状況をポップなタッチで描き出す林、植木や庭石の流通センターの情景を批評的に切りとってくる張、中国中西部の山岳地帯の鉱山遺跡を、重厚な叙事詩を思わせる映像作品として提示する陳――彼らの作品が、まったく別な方向に引き裂かれているところに、中国現代写真のあり方が端的にあらわれている。だが逆にそれぞれの制作環境の違いが、作品にヴィヴィッドに反映されていて、見応えのある展示になっていた。ARTIX㎥が今後どのような方向に進んでいくのかはわからないが、日本と中国の実りの多い相互交流の場としての活動を期待したい。

公式サイト:https://www.jca3.art/interface

2023/04/28(金)(飯沢耕太郎)

キリコ「The World」

会期:2023/04/14~2023/04/24

GALLEY 04街区[大阪府]

元夫との離婚、祖母の介護など、自身の私的な家族関係を軸に、女性の生き方や親密圏におけるコミュニケーションに焦点を当て、写真や映像作品を制作してきたキリコ。近年は、自身の不妊治療と出産をもとに、母親になることへの憧れと疎外感、「愛情=手作り」を期待される母親像へのジレンマを作品として昇華。「個」の視点をベースに、「母になること」を内側から探る作業を通して、より外側の社会との接点を提示してきた。

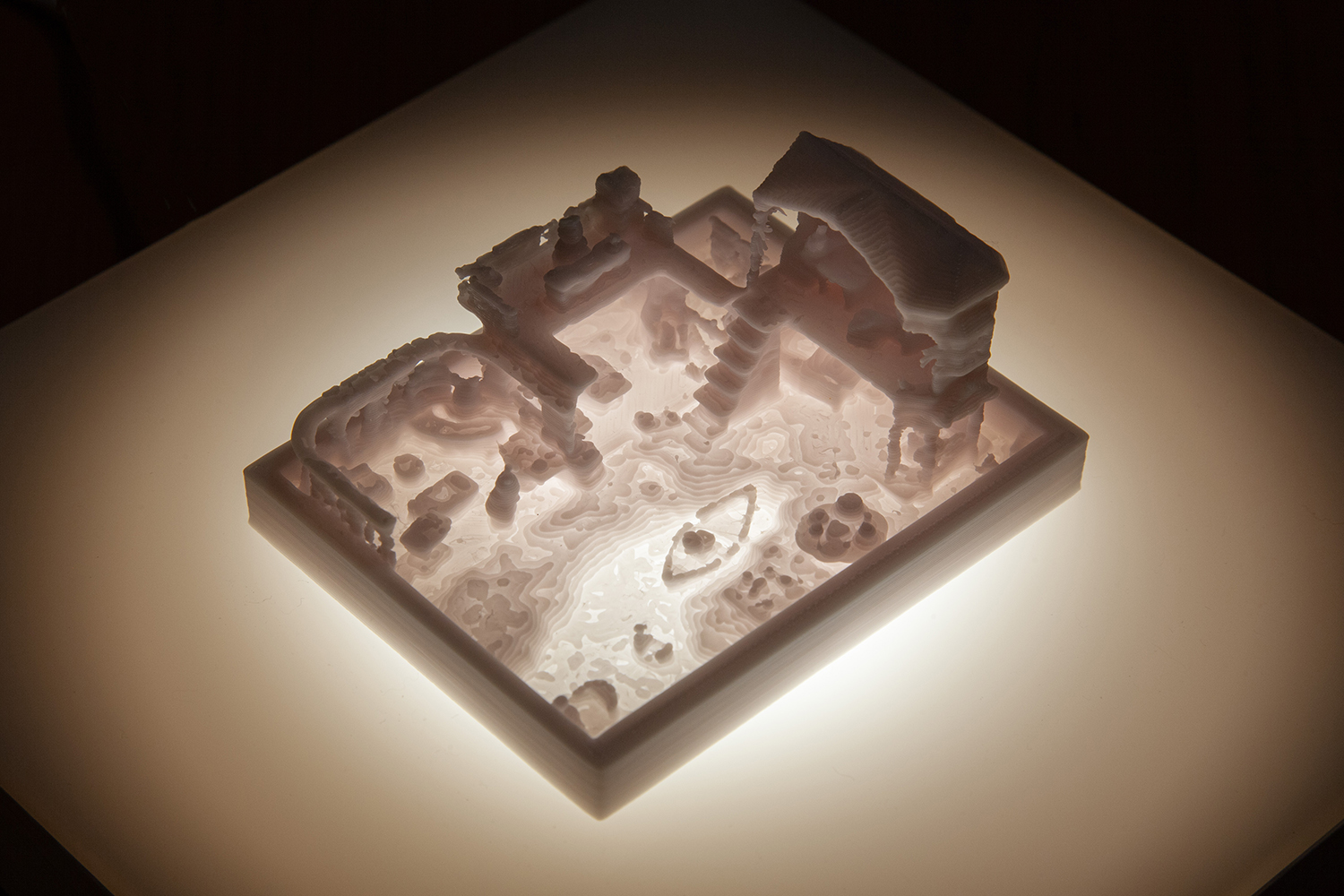

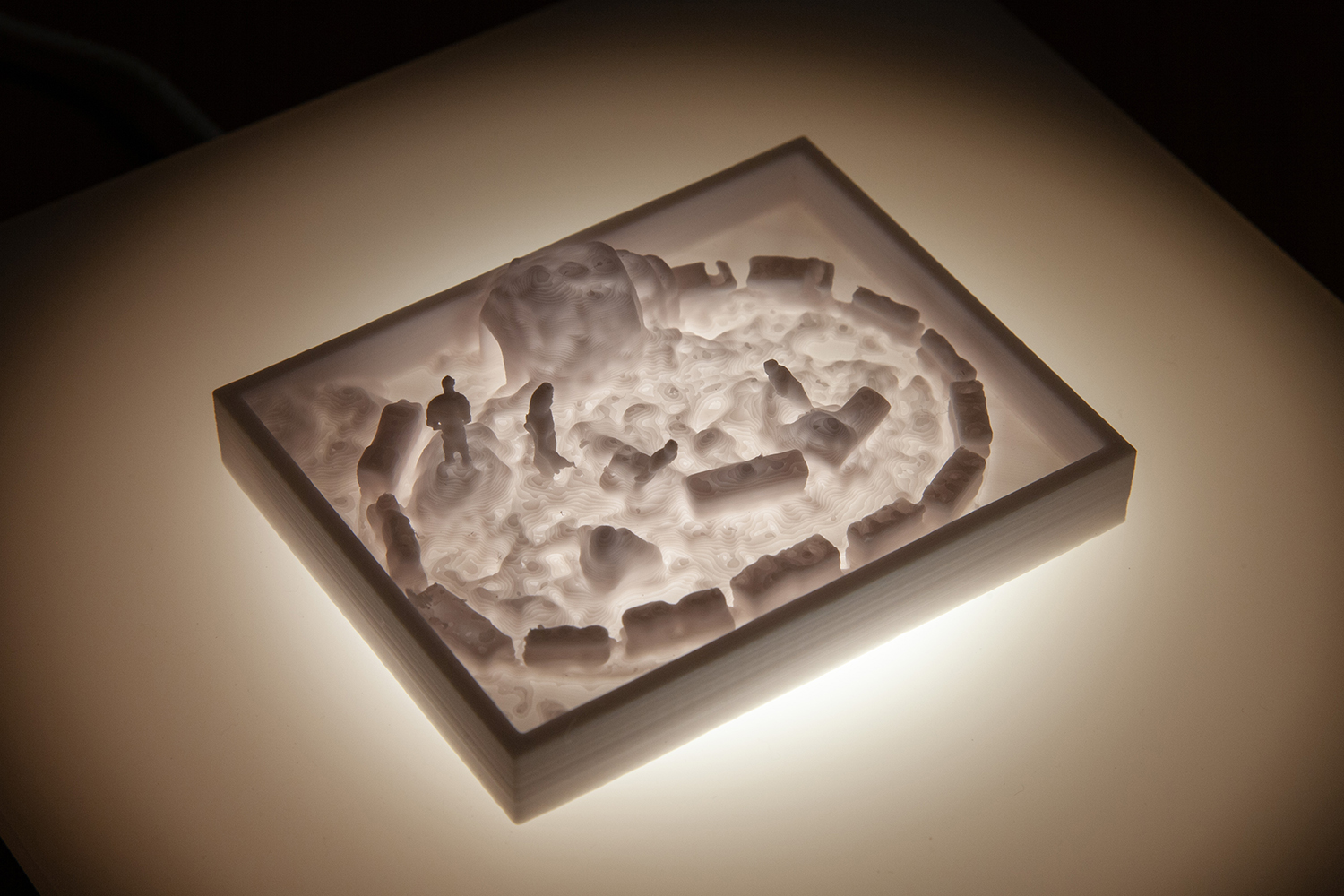

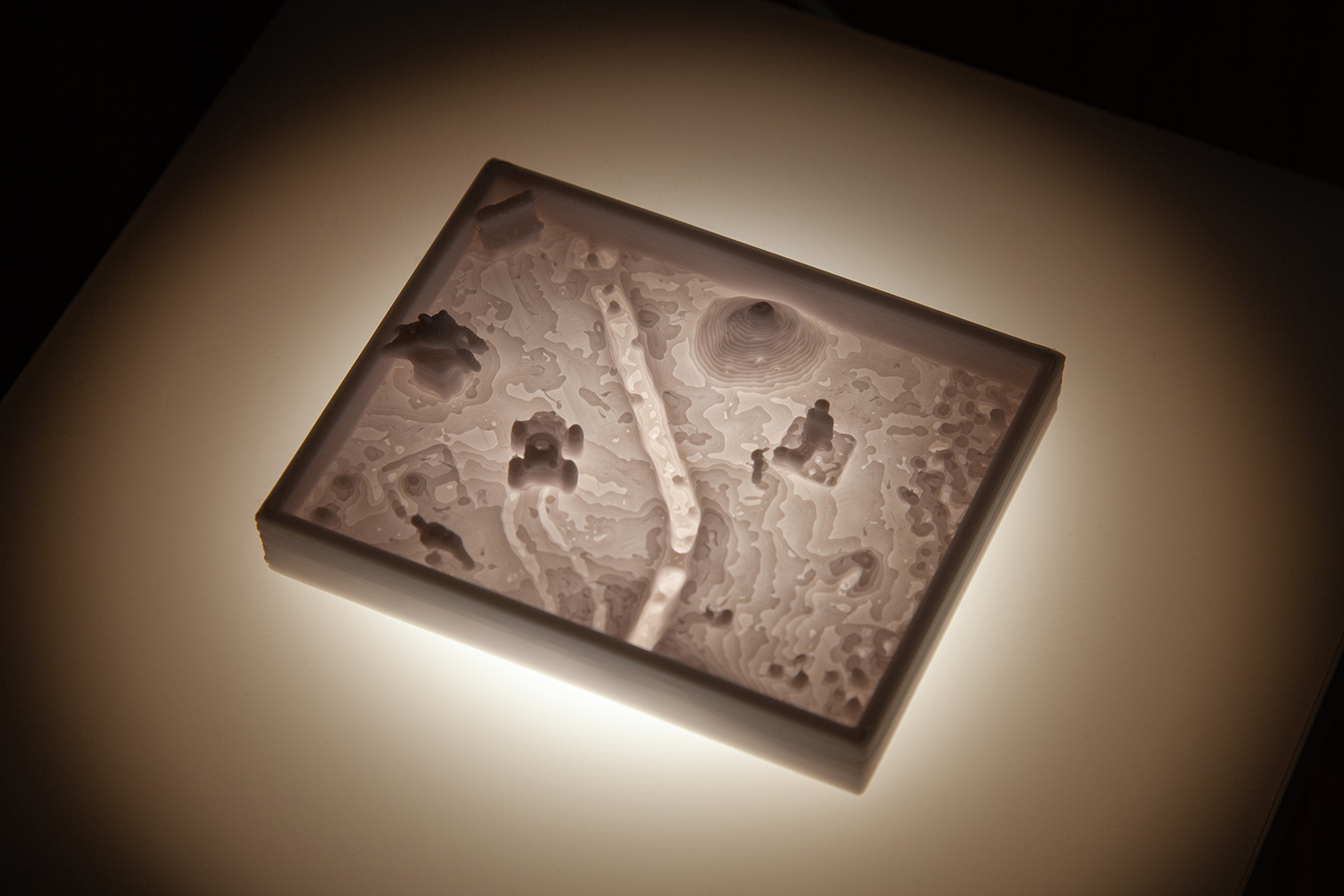

本展は、「正解」のない育児の曖昧なあり方に対する自身の悩みから出発している。子どものための心理療法のひとつである箱庭療法で用いられる「箱庭」を、キリコ自身の子どもを含め、3~9歳の子どもたちのそれぞれの家庭に持ち込み、砂とお気に入りの玩具で思う存分遊んでもらった。子どもたちの遊びの過程は、真上からの固定カメラで映像に記録された。また、遊び終わって「ひとつの世界」ができあがった箱庭を、さまざまな角度から撮影した数百枚の画像を元に3Dデータをつくり、3Dプリンターで立体化した。掌にのるほどの小ささに縮小された「箱庭世界」は、宝物のようにアクリルボックスに飾られ、下から照らすライトの光で白く輝き、美しくも脆い砂糖細工を思わせる。それは同時に、写真とも彫刻ともつかず、細部の解像度がぼやけた、曖昧な揺らぎを抱えている。

会場風景

会場風景

一方、子どもたちの遊び方や箱庭世界の造形は、驚くほど多様性に満ちている。プラスチックの容器で型抜きに没頭し、「砂自体の造形」に興味がある子。玩具のレールと列車を持ち込んでトンネルを掘る、下地のブルーを水に見立てて「川」を開通させ橋をかけるなど、土木系に関心がある子。おままごとセットのハウスを置き、人形でストーリーを展開させる子。一人なのか、兄弟姉妹がいるのかによっても遊び方は変わってくる。

キリコ《F 5y N》(2023)

キリコ《M 5y H》(2023)

キリコ《F 9y Y/F 8y M/F 5y R/F 3y K》(2023)

ここで、本展を、キリコの近作の展開のなかに位置づけて俯瞰すると、より作品の意味が拡がって見えてくる。不妊治療中に制作した前々作《mother capture》(2017)では、「窓辺の室内で授乳する同年代の母親」の背後にビデオカメラを設置し、授乳中はその場を離れ、映像からキャプチャした画像を写真作品として提示した。「母子の親密なコミュニケーション」の場に自らの身を置かず、「表情」を見せない撮影手法により、「母になること」に対する距離感や疎外感が表出する。また、出産を経た前作《school goods》(2021)は、子どもが通う幼稚園から「手作りの布小物」の用意を指示されたことに対する違和感や疑問を出発点に制作された。一切の装飾を剥ぎ取って白一色の布で制作された手さげバッグや巾着袋は、「手作りこそ母親の愛情の証」「裁縫は母親が家庭内で従事すべき再生産労働」とする社会的規範を問うとともに、色やデザインを通して「子どもの持ち物」に浸透するジェンダー規範を文字通り漂白する。家事や育児、ケアといった「シャドウワーク」を担う母親の声は、蓄光性の白い糸で刺繍され、わずかに浮かび上がるのは「暗闇の中」だけだ。

母になる前と、母になってからのアンビバレントな感情。そして、本展では、「それぞれの子どもが、一人ひとりこんなに違う世界をもっている」ことの可視化を通して、「子ども自身の世界」が親から分離し自立し始めた。それは、子どもとの距離の取り方に関して、親にとっても療法的な側面があるのではないか。子どもを支配下におきたい気持ちが過干渉を生むのではなく、「子どもは親から独立した一個の人格である」ことを尊重すること。 一方、「すぐに消え去ってしまう砂遊びの造形を、写真という記録メディアを介在させて3Dプリントで結晶化する」行為は、「子どもの成長やかけがえのない一瞬を形として残したい」という親の気持ちの現われでもある。砂糖細工のような儚さは、美しいが触れただけで壊れそうな脆いものでもあるという両義性を示唆する。

子どもたちがそれぞれ形作る箱庭世界は、自立と自己形成の第一歩でありつつ、「箱庭のフレーム」の内側に規定されている。そのフレームは同時に、「家庭」というもう一つ外側のフレームを入れ子状に示唆する。子どもたちはそれぞれ自分自身の世界をすでにもっているが、保護された領域内にまだ留まっており、親や周囲の環境の影響が入り込む。親がどのような玩具を買い与えるのか。「箱庭のフレーム」は、女児用・男児用の玩具として弁別された、ジェンダーの枠組みでもある。砂の大地にレールを敷いて列車を走らせ、ウルトラマンのフィギュアで遊ぶ男の子。一方、女の子が遊ぶおままごと用ハウスにはキッチンが完備され、「物干しセット」には小さな布が干され、「家事の予行演習」がすでに行なわれている。樹脂の白さで漂白されつつ、なおも残存するジェンダー差。

興味深いことに、「箱庭のフレームの外側」に砂や玩具をはみ出させて遊びを展開する子どもはいなかった。映像は無音だが、「汚さないでお行儀良く遊んで」という親の注意があったのかもしれない。子どもたちの世界はいつか、「フレーム」を壊してその外側に出て行くのだろうか。

キリコ 公式サイト:https://moritasuzu.wixsite.com/kirico

ギャラリー 公式サイト:https://naneiart.com/wp/event/キリコ-個展「-the-world」/

関連レビュー

キリコ「school goods」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

キリコ展「mother capture」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年03月15日号)

2023/04/16(日)(高嶋慈)

ダニエル・マチャド「Tango×3」

会期:2023/04/13~2023/05/14

太郎平画廊[東京都]

ダニエル・マチャドはウルグアイ出身の写真家、アルゼンチン、スペインなどを経て日本に定住し、ニコンサロン等で展覧会を開催し、写真集『幽閉する男』(冬青社、2021)を刊行するなどの活動を続けている。今回の東京・日本橋本町の太郎平画廊での写真展も、いかにも彼らしいユニークな発想の産物だった。

展示は「タンゴ・コンフュージョン」「脚とバンドネオン」「音楽ラッキーホール」の3部構成。アルゼンチンのブエノスアイレスで撮影した「タンゴ・コンフュージョン」は、タンゴを踊るダンサーたちをデジタル処理で増殖させた連作、ウルグアイのモンテビデオで制作した「脚とバンドネオン」は、赤い網目のストッキングを履いた女性の脚とバンドネオンの蛇腹を合体させたシュールなイメージの写真群、東京で撮影した「音楽ラッキーホール」では、蓄音機と女性モデルとを軽やかに画面に配している。この3部作で、ジャズのような他ジャンルも取り込んで、ハイブリッド化しつつある「ニュー・タンゴ」の世界を、「一種のパロディ」として浮かび上がらせようとした。

そのもくろみは、豊富なアイディアと的確な画像処理によって、かなりうまく実現している。1993年に創設されたという太郎平画廊のスペースは、やや癖が強く、展示がむずかしい会場だが、古風なインテリアを活かした写真の配置、構成もうまくいっていたと思う。日本人の写真家とは異質な、遊び心が感じられるマチャドの作品世界を、充分に堪能することができた。

公式サイト:https://tarohei-gallery.com/2023/04/12/tangox3/

2023/04/14(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)