artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

磯和璉子「逢瀬」

会期:2022/12/27~2023/01/16

ニコンサロン[東京都]

ニコンサロンでは、時々ユニークな経歴の写真家の写真展が開催されるが、三重県出身の磯和璉子もそんなひとりである。磯和は1981年に留学のため渡米し、1983年からは、ニューヨークを拠点に、自然関係のドキュメンタリー映像を制作・配給する仕事にかかわった。2006年に帰国。ふとしたきっかけから写真撮影に目覚め、定期的に展覧会を開催するようになった。

今回の展示のテーマは「石」である。宮崎県、奈良県、群馬県、宮城県などの渓谷や採石場に足を運び、そこで目に止まった岩石にカメラを向けた。撮り方はストレートで、光や構図にこだわるというよりは、被写体のありようをそのまま受け容れ、抱き寄せるようにしてシャッターを切っている。それらの岩石が、どのようにその場所に姿をあらわしたのか、DMに使われた写真の結晶片岩といった名称も含めて、地質学的な知識もそれなりに身につけているようだ。だが、そのことにこだわるよりも、「石」との出会い=「逢瀬」を大事にし、あまり作為を感じさせないように撮影しようとする姿勢が一貫しており、心揺さぶる、強いパワーを放つ写真群となっていた。

カメラを通して「石」と向き合うことは、いまや磯和にとってライフワークになりつつあるのではないだろうか。「石」との対話から得るものが大きいことが、かなり大きめにプリントして展示された23点の出品作からしっかりと伝わってきた。この仕事はさらに続けていってほしい。豊かな膨らみを備えたシリーズとして成長していくことが、充分に期待できそうだ。

公式サイト:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2022/20221227_ns.html

2023/01/09(月)(飯沢耕太郎)

原田直宏『二千二十年 江戸東京魚風雨影 Tokyo Fishgraphs 2020』

発行所:Libraryman

発行年:2022

2022年度のLibraryman Awardの受賞作として、スウェーデン・ストックホルムで刊行された原田直宏の『二千二十年 江戸東京魚風雨影 Tokyo Fishgraphs 2020』は、とてもユニークなコンセプトの写真集である。

下敷きになっているのは歌川広重の浮世絵「名所江戸百景」であり、それに「朝早く魚市場に行って買い求めてきた」というさまざまな種類の魚たちを撮影した写真が組み合わされている。魚たちはごく日常的な場所(地面、コンクリートの階段、側溝など)にさりげなく置かれており、茶碗、皿、ガラス瓶などのこれまた日常的なオブジェと組み合わされている。そのたたずまいは、和風といえばそうともいえるが、厳密な美意識に基づくというよりは、ややキッチュな思いつきの産物のように見える。広重の浮世絵と魚+オブジェの付け合わせも、見立てというよりは、そういわれればどこか似ているという程度のものだ。

ところが、写真集のページをめくっていくと、そのいかにもゆるい空気感が、逆に江戸時代からわれわれ日本人のなかに脈々と受け継がれてきたものの見方(西洋人の目から見れば奇想としか言いようがないだろう)を浮かび上がらせるように思えてくる。色、形、意味のトリッキーな結びつきを、視覚だけでなく、味覚や触覚や聴覚を含めて味わい尽くしてきたその名残が、この「二千二十年 江戸東京魚風雨影」にもしっかりと宿っているのではないだろうか。

原田がこのシリーズを撮り進めていたのは、新型コロナウイルス感染症の流行にともなう緊急事態宣言下の東京だった。人気の消えた路上で繰り広げられた奇妙なパフォーマンスが、まさに奇想天外な写真集として形をとったということだろう。

2023/01/05(木)(飯沢耕太郎)

戸田昌子『Hisae Imai|今井壽恵』

発行所:赤々舎

発行日:2022/10/23

今井壽恵の写真家としてのユニークな軌跡が、ようやく明らかになりつつある。戸田昌子の監修で赤々舎から刊行された『Hisae Imai|今井壽恵』には、1959年に、「ロバと王様とわたし」、「夏の記憶」など、詩情あふれる「フォト・ポエム」の作品群で日本写真批評家協会新人賞を受賞し、その輝かしい才能が注目された彼女の、初期作品を中心とした代表作が掲載されていた。

今井については、これまで、1962年の交通事故によって一時視力を失うなどの重傷を負った後、それまでの写真と物語とを融合させるような作風から、「馬の写真家」に転身していくプロセスについて語られることが多かった。だが、今回の写真集では、今井が「芸術写真家、コマーシャルフォトグラファー、営業写真家という三足のわらじを履いていた」(戸田昌子「蘇る今井壽恵」)ことにも注目している。今井は1975年の個展「馬の世界を詩う」において、作品を展示即売したという。写真を芸術という枠に閉ざすのではなく、「夢のある商品」としてより開かれたものにしていくという志向は、現在でも有効性を持つのではないだろうか。

そう考えると、今井が1964〜1974年に、エッソ・スタンダード石油(現・ENEOS)の広報誌『Energy』の表紙のために撮影した写真シリーズも、興味深い試みといえるだろう。多重露光などの技法を駆使し、抽象と具象との間を行きつ戻りつするようなそれらの写真群もまた、「夢のある商品」の具現化というべき、型破りな実験作だった。

関連レビュー

今井壽恵の世界:第一期 初期前衛作品「魂の詩1956−1974」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年02月01日号)

今井壽恵の世界:第二期「生命(いのち)の輝き–名馬を追って」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2023/01/05(木)(飯沢耕太郎)

石川竜一『zk』

発行所:赤々舎

発行日:2022/12/25

石川竜一は2014年に『絶景のポリフォニー』と題する写真集を赤々舎から刊行している。本作は、タイトルを見てもわかるようにその続編と位置づけられる。だが、やはり同年に刊行された『okinawan portraits 2010-2012』(赤々舎)とともに第40回木村伊兵衛写真賞を受賞した前作と、今回の『zk』では、かなり味わいが違ってきている。

最も目につくのは、『絶景のポリフォニー』は石川が生まれ育った沖縄の写真だけで構成されていたのに対して、『zk』では被写体の幅が大きく広がっているということだ。巻末の撮影地の一覧を見ると、埼玉、大阪、東京。神奈川、京都、広島、千葉、北海道、福岡、宮城、福島、山梨、沖縄、石川など、その撮影場所が日本各地に大きく広がってきていることがわかる。人とモノの蠢きを直裁に捉えたスナップ写真が中心なのは前作と変わりがないが、純粋な「風景」というべき作品も多く、「ノイズ」と題されたほとんど色とフォルムだけの純粋抽象写真まである。明らかに被写体をキャッチするアンテナの許容範囲が拡張しており、その精度もさらに上がってきているのだ。

石川は、いわばライフワークともいうべきこの絶景=zkシリーズで何を追い求めようとしているのだろうか。本書におさめられたテキスト「zk」で、彼はこのように記している。「記号は文化だ。文化とは集団だ。集団とは運動だ。運動とは存在だ。存在とは意志だ。意志とはすべての外側だ。すべてのものは特定の誰かや、何かのためのものではない。世界は外にあって、内にある。唯一在ることがすべてを繋げ、無いことと重なり合っている。その重なりと、揺らぎと、もつれ」。

この小気味のいい言葉の連なりから見えてくるのは、「外にあって、内にある」世界に向けて、カメラを手に全身全霊で踏み込み、もがきつつ対応していく、荒武者のような写真家の在り方である。そのような世界との向き合い方は、むろん彼自身を切り裂き、血を流しかねない、危うさを孕んだものとなるだろう。いまや、絶滅危惧種になりつつあるようにも見える、生と写真とを一体化させた撮影者のあり方を、確かに石川は選びとった。『zk』はそんな彼の、現時点での中間報告というべき写真集である。

関連レビュー

石川竜一「絶景のポリフォニー」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年01月15日号)

2023/01/04(水)(飯沢耕太郎)

湯田冴 個展「惑わせるもの When a meteorite crushed」

会期:2022/12/22~2022/12/29

PARA[東京都]

東京神保町のビルにある「PARA」で湯田冴の個展を見た。ループの短い映像がひとつに、壁に貼られた複数の写真、ハンドアウトで構成されたシンプルな展覧会である。ハンドアウトの番号区分で作品は(a)(b)(c)と三つに分類されていた。ざっとまとめてみよう。

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

展覧会メインビジュアル(『PARA』ウェブサイトより引用)

(a)2〜3万年前に落ちたという日本国内ではじめて発見された「御池山隕石クレーター」にまつわるものと、それを観光するためのオブジェや看板といった表象や、窪地や崖といった現場の写真。

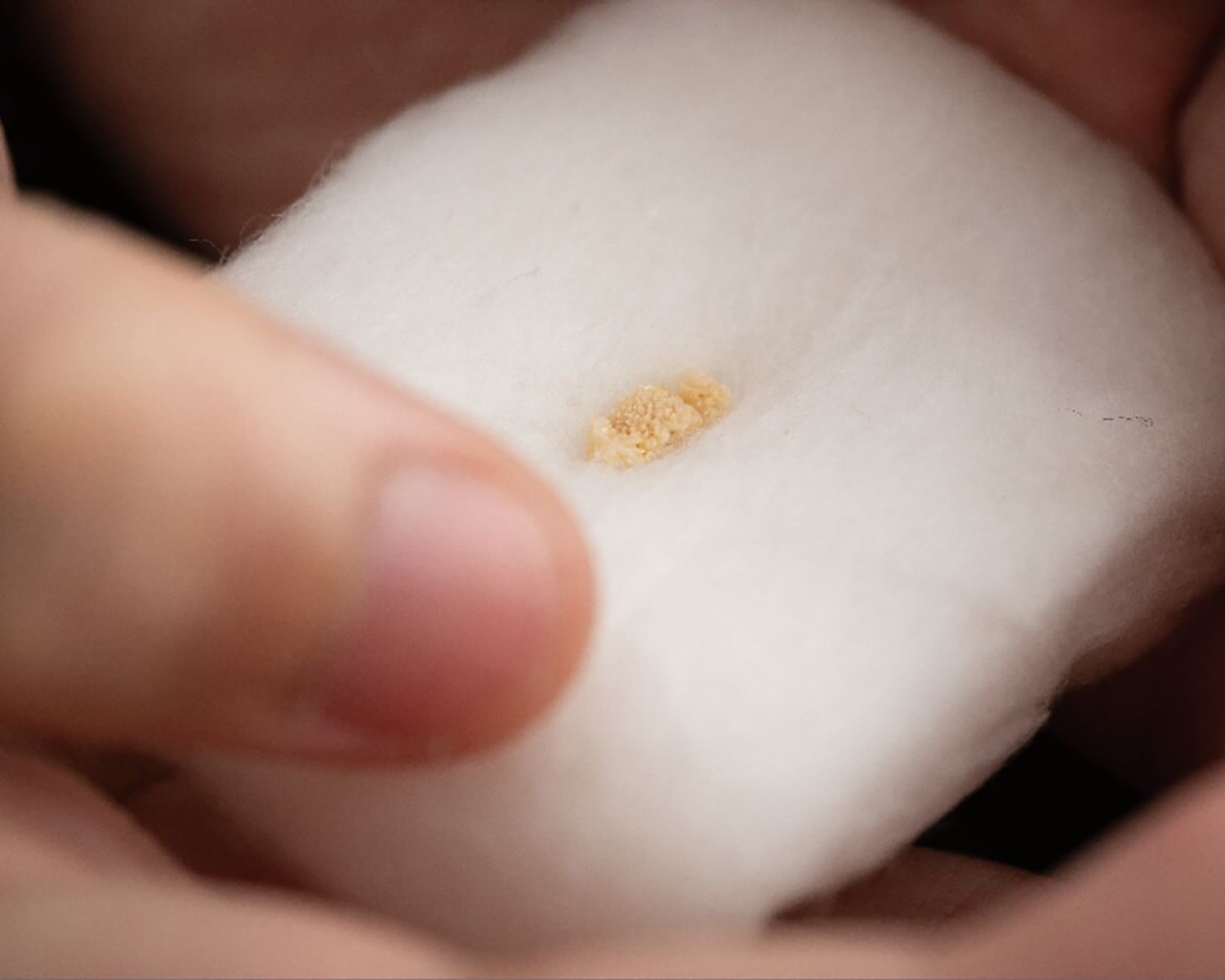

(b)湯田が知人やSNSを通じて収集した尿路結石の写真。掌や綿の上で撮影された結石は、それぞれが受けた施術や撮影の仕方やプリントのサイズに左右されながら、砂にも月の欠片にも雪の結晶にも根付の華にも見える。

(c)一面の雪原や飛行機の窓から見える雲といった地球を循環する水の状態変容の様子が、ときに結石を模倣し、ときに隕石を想起させるように撮影された写真と映像。

(c)は、(a)と(b)の混交点と言える。

隕石から発生した人間が、子を産む。嬰児がときに石を産む。そして、その石は写真の天地がさかさまに展示されることで隕石になる。ハンドアウトの(b)のキャプションとして途中、以下が引用されていた。

「地球はまるごと隕石が集まってできたものです。それでは、私たちの身体も隕石でできているのでしょうか?」★

人間も工業製品も、都市もトーンやスケールを整えて同質的に撮ることで、写真なら万物を等しく並置できるのだと示した1920年代後半のドイツにおけるノイエ・フォト(新即物主義写真)と違い、湯田の場合、被写体に視覚的な統一感が与えられているわけでは決してない。とはいえ、身体-隕石という図式から唯物論的視点を本展が持つということは言えるだろう。

「これぞ身体なんてものはない」と身体の物質性をときに述べてきた哲学者のジャン=リュック・ナンシーは、covid-19が世界中の人々を共通の状況に置いたが、その人々の予防能力には経済格差が介在し、議論の土台となることがないということが土台だと論じた。これらのことを念頭に、湯田が結石と隕石を双方に起点とした視点をもちつつ、どこまでが物質で、どこまでが身体かなんて言いようがない、あるいは、身体を無限に拡散させたことをどう捉えるべきかと考えさせられる。

ここでわたしが暫定的にもった問いは以下のように言い換えられる。(結石/隕石を、あるいは)身体を非当事者性をもっていま捉えることは、どのような意味をもつことなのか。なぜ尿路結石なのか。御池山隕石による巨大災害に直面した人間は(おそらくもう)誰もいないし、社会的構築物としての性差に心身が焼かれる世界である一方で、生物学的性差もまた結石を筆頭に心身へ激烈な痛みを不均衡に到来させるものとして対置されるのだろうか。

とはいえその傍ら、湯田がハンドアウトの作品群(a)のキャプションとして掲載している結石の提供者たちから得たインタビューはいずれも、その治療法が身体を物質として扱うも空回りするエピソードばかりだ。体外から衝撃波を与え結石を破砕する治療方法のうち、水浴でその衝撃波を和らげる施術ではうまく結石が砕けなかったり、体内で石を溶かす生薬やクエン酸が効かなかったりする。結石患者が背中を叩かれたときに身体に響くのが定石だとしても、当人がそれを感覚するかはわからない。それに加えて、ハンドアウトには、作品群(c)のキャプションとして以下のような戯曲が記載されている。

いし「腎臓を摘出してしまったほうが早いですよ」

「腎臓はふたつありますから」

手 「ではどうして腎臓は二対なのですか」

いし「多分、ひとつがだめになってもよいようにです」

非当事者性への問いが、「いし」だって「手」だって「山」だって演じる/描く自由があると接続される。隕石が身体をつくり、身体の中で結石することと並列して、何になったって良いと。ただし、戯曲であること、書籍から引用すること、インタビューからの抜粋であること、それぞれの情報の書き方、フィクションの範疇や程度を示す手続きがあることを湯田のハンドアウトは前提条件としている。

ナンシーが土台のなさを論じた他方で湯田は、自作における身体-隕石というアナロジーを組み立て、そのなかで、身体は物質でもあるが、完全なイコールでは決してないことや、痛みを感知する主体にとって身体のとりとめのなさを受けて身体を諸物質から特権化することなど、情報を共有するうえで土台となる形式の存在ありきで展示をつくっている。

尿路結石のできやすさは一説によると、60歳までは生物学的性差が認められるが、それ以降での違いは認められないし、低重力下での宇宙生活もまた尿路結石のリスクを上昇させるという。身体自体の経年変化や、どのような環境に身を置くことになるか、個人ないし人類史的な変化によって、誰にでもその痛みの当事者となりうる未然の可能性がある。尿路結石にまつわる歴史は文明の歴史とほぼ並行して始まり、1901年にはイギリスの考古学者が5000年ほど前のミイラから結石そのものを発見している。わたしたちの共有財産はウイルスだけではない。そのずっと以前からすでに結石の前で平等だったのだ。結石を排出したことが(いまは)ない湯田が本展への結石提供者にインタビューで「結石の夢を見ることはありますか」という問いに「あります」と答えが返されるとき、わたしたちの誰もが「あります」と返す潜在的な可能性があるということを、もし隕石が落ちたら/落ちてこなくても理解しよう。実際のところ、空から物質が落ちて窪地が生まれるという事象は隕石に限らない。これがたったいまの本作のリアリティである。

本展は1,000円で鑑賞可能でした。

★──会場ハンドアウトに記載されたこの言葉は以下からの引用であると示されている。

『尾池山隕石クレーターって何だろう?』(飯田市美術博物館、2011、p.74)

参考文献:

・Ahmet Tefekli, Fatin Cezayirli, “The History of Urinary Stones: In Parallel with Civilization” (The Scientific World Journal, 2013)2023.1.5閲覧(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856162/pdf/TSWJ2013-423964.pdf)

・森川満+奥山光彦+吉原秀樹+山口聡+八竹直「尿路結石症における男女差に関する検討」(『日泌尿会誌』89巻5号、1998、pp.538-545)2023.1.5閲覧(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjurol1989/89/5/89_5_538/_pdf)

公式サイト:https://paratheater.com/8b8956943aaa44a18b775192da5e70d5

2022/12/28(水)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)